「长久以来,物理学家认为,自然具有不同形式的

对称性

。在与现实世界相对的

“镜中世界”

,左右被颠倒,物质变成了反物质,但现实世界的物理定律在此仍然成立。

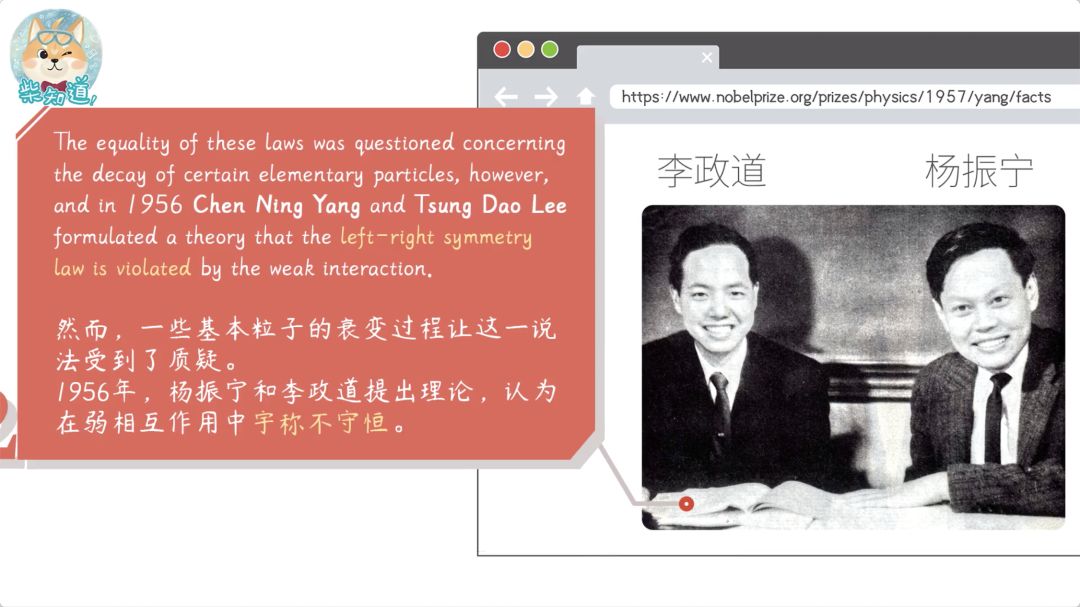

然而,一些基本粒子的衰变过程让这一说法受到了质疑。1956年,杨振宁和李政道提出理论,认为在弱相互作用中

宇称(chèn)不守恒

。

这一理论随后被

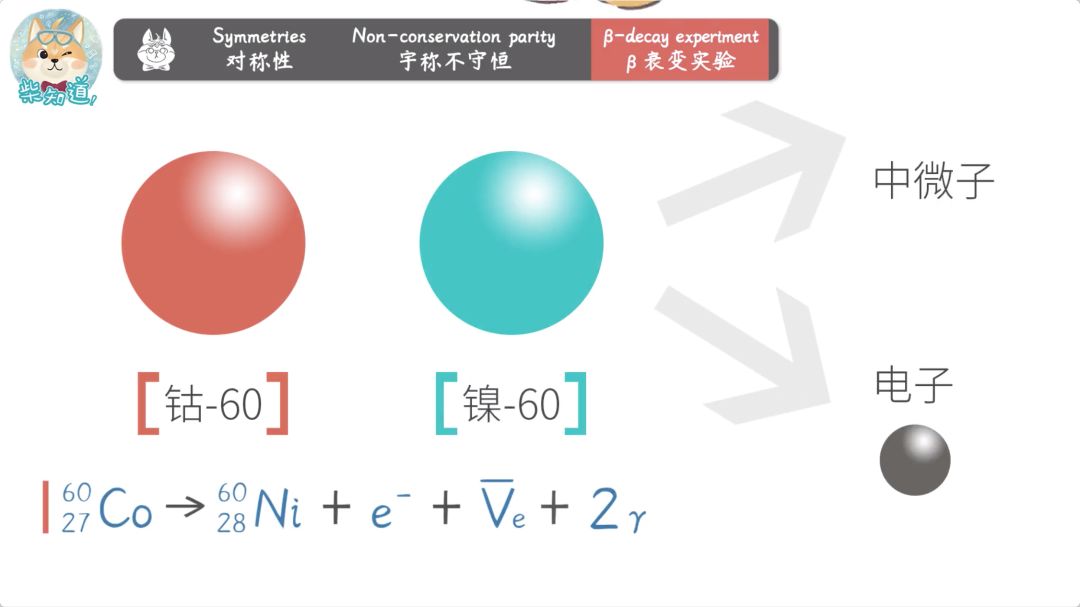

钴-60原子的β衰变

实验所证实。」

杨振宁和李政道凭什么能得诺贝尔奖?

读懂

诺贝尔奖官网杨振宁主页

的这段介绍,我们就能找到答案。

↓↓视频在这里↓↓

↑↑看完你就知道杨振宁有多强了↑↑

“对称性”

是推动物理学发展的

基础原则

之一,也是

物理之美

的代名词。

而美的背后,往往隐藏着真理本身。

物理学家们相信,

大自然应当遵循一套美丽且单纯的基本设计原则

,而对称性就是它的基本特征之一。

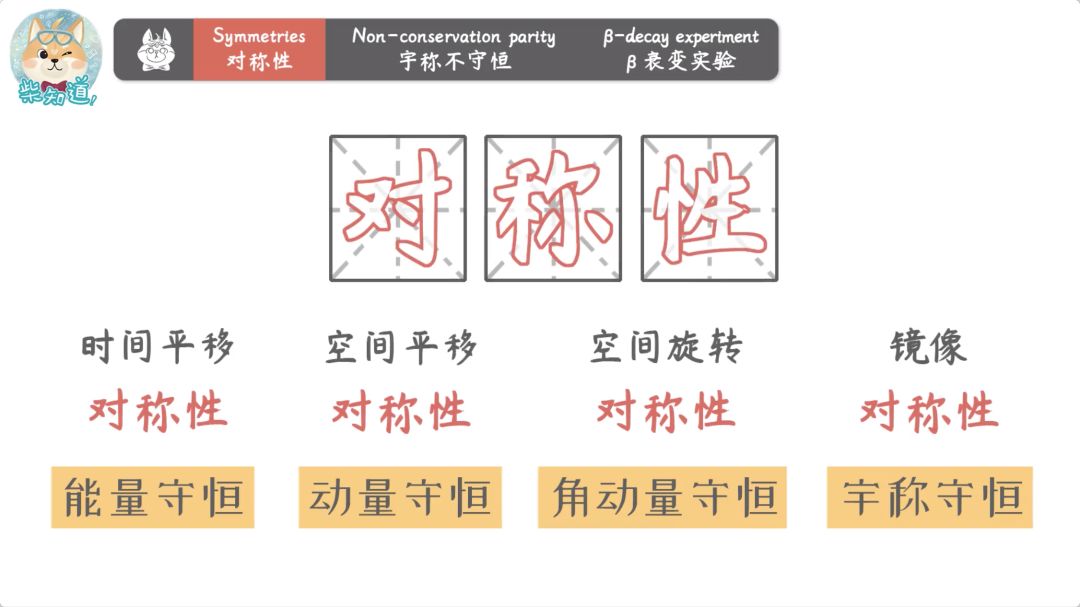

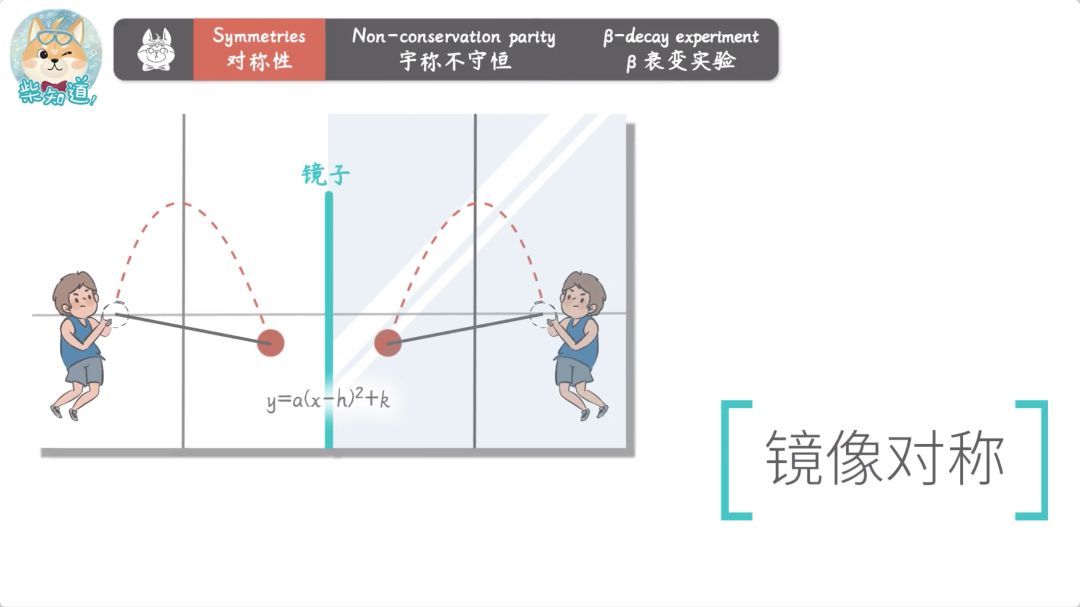

在物理学中,如果我们

对物理定律进行某种操作,而定律仍然成立,那么我们就说,这个物理定律在某种操作下是对称的

:

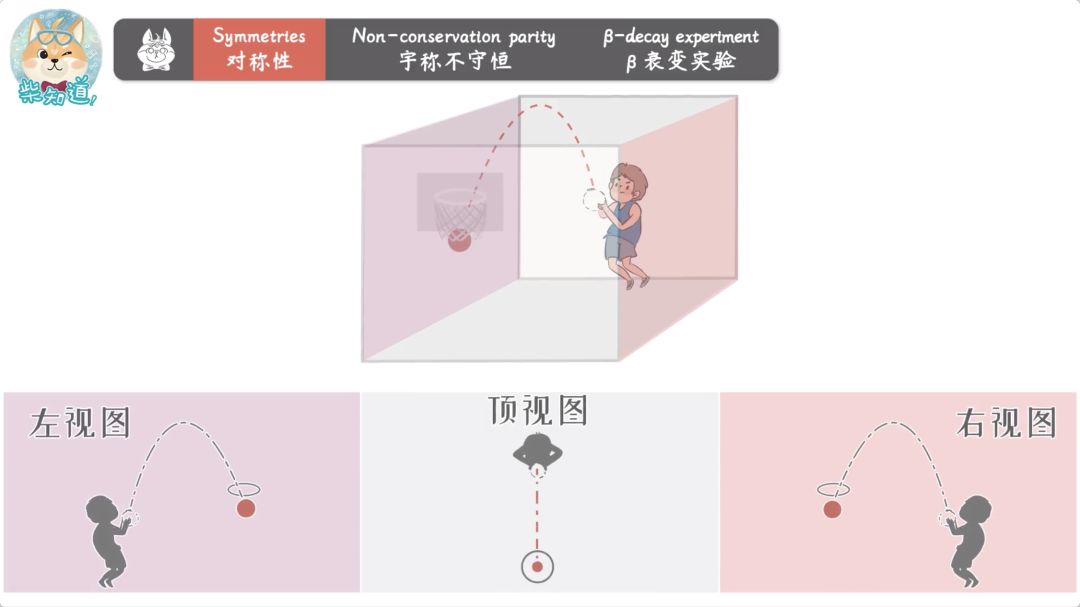

比如说,不管你如何转动自己的视角,从任何角度观察,篮球都按照牛顿定律的预言掉入篮筐。

也就是说,牛顿定律在旋转操作下保持不变,因此具有旋转对称性。实际上

至今为止,人类发现的所有物理定律,都是旋转对称的。

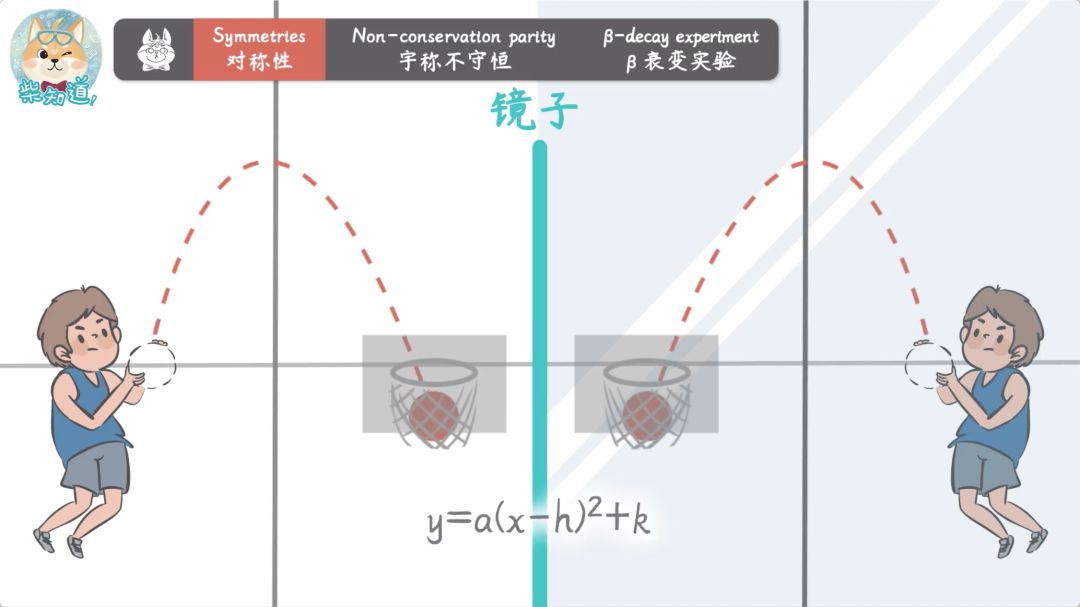

而我们要讨论的,是另一种显而易见的对称,也就是

镜像对称,或者叫左右对称

。

无论是物理学家还是普通人,都默认

镜子内外的世界遵循着同样的物理规律

。虽然在镜中,人的左右手互换了,但篮球仍然会在牛顿定律的指引下掉进篮筐。

也就是说,

在三维坐标系经过镜像变换,其中一维被反转之后,物理规律仍然不变。

物理学家将这种对称性称为

“宇称守恒”

。

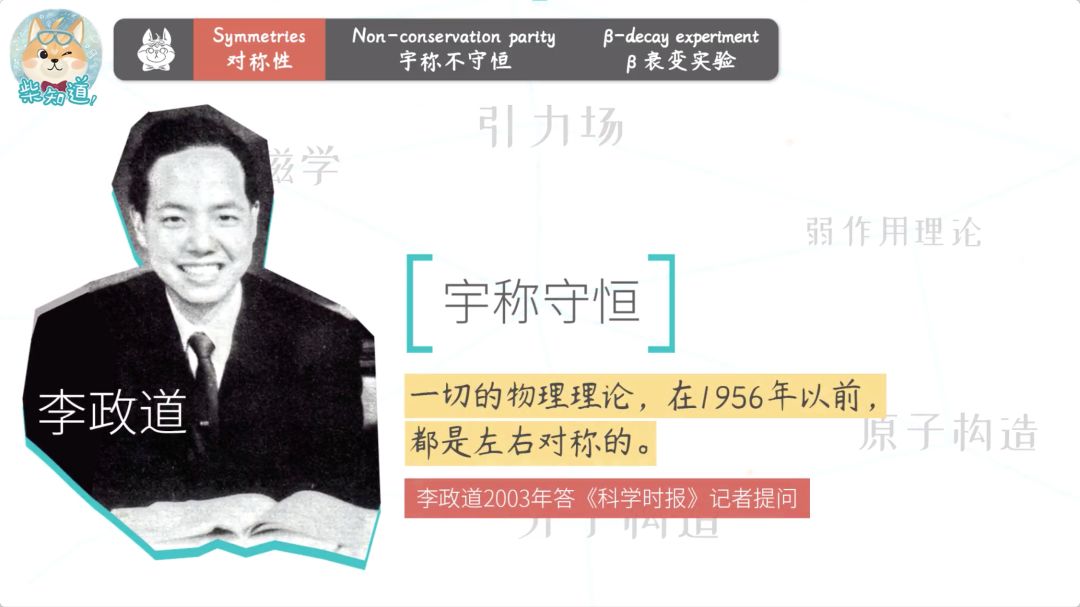

和其他对称性一样,

“宇称守恒”被默认成一条不言自明的真理。

按照李政道的说法,“从经典物理学开始到近代物理学,包括力学、 电磁学、引力场、弱作用理论、原子、分子和核子构造在内,

一切的物理理论,在1956年以前,都是左右对称的。

”

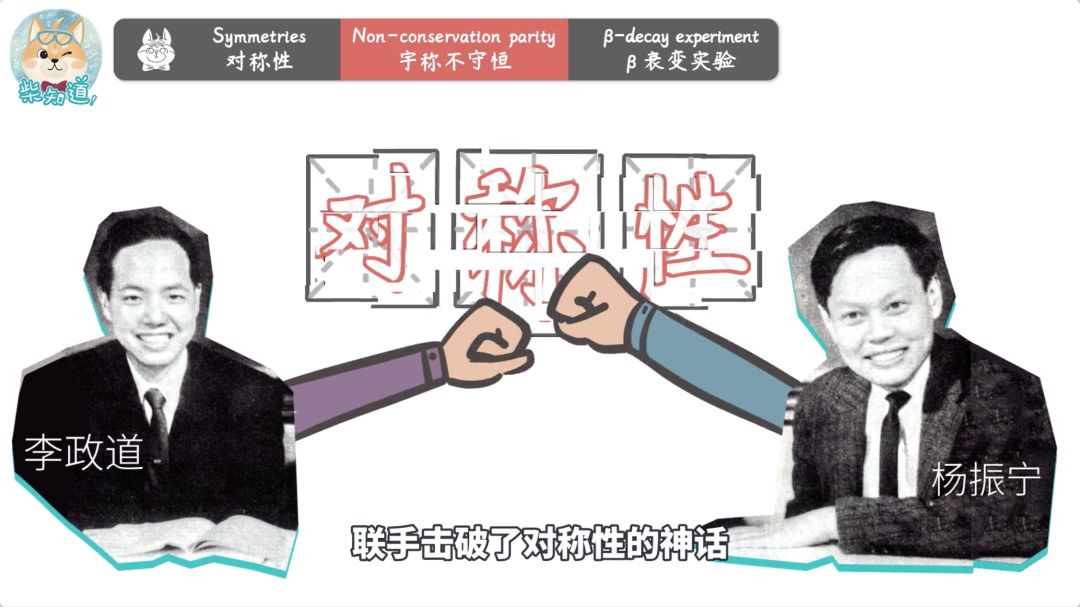

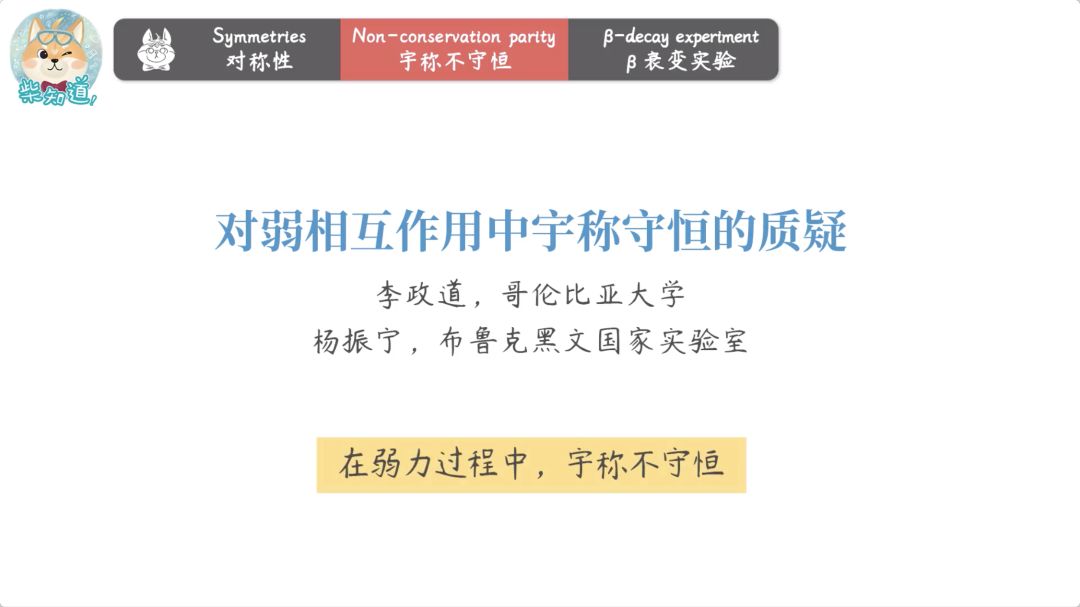

但在1956年,时年35岁的杨振宁和31岁的李政道,联手击破了对称性的神话。

那年5月,杨振宁开车去纽约的哥伦比亚大学找李政道讨论某个奇怪的粒子问题(θ-τ之谜)。随着讨论的深入,一个大胆的想法击中了他们:

如果

放弃对称性原则

,

假设宇称守恒在四大自然力之一的弱力过程中不成立

的话,那就能解决她们面临的难题。

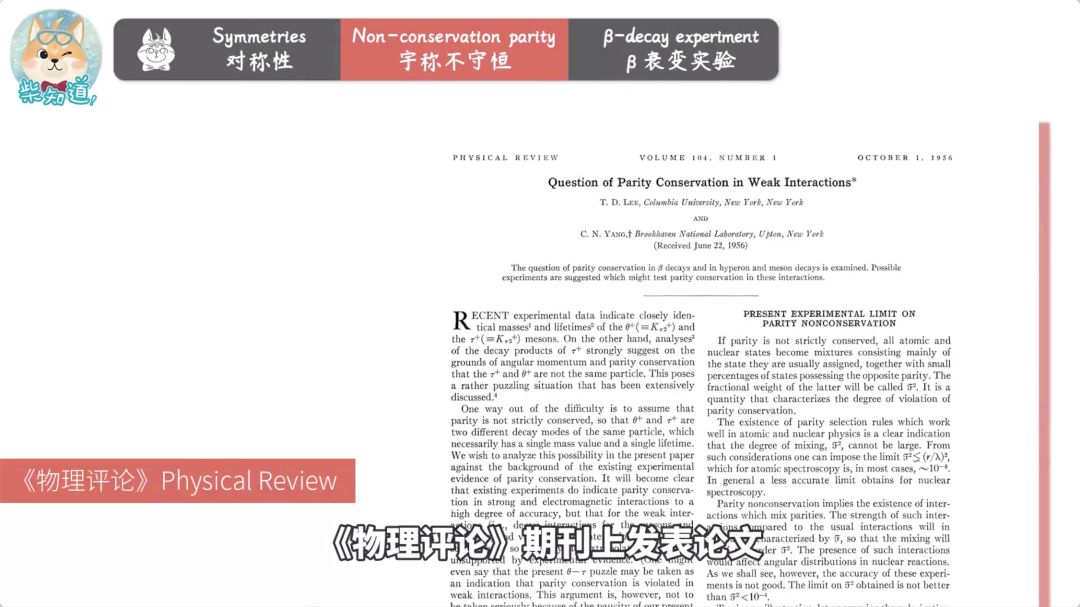

一个月之后,杨振宁和李政道在

《物理评论》

(Physical Review)

期刊上发表论文

(发送消息“杨振宁”,可获得论文下载链接)

,正式提出了

宇称不守恒理论:

虽然在绝大部分情况下,大自然都遵循宇称守恒,但

在弱力过程中,宇称是不守恒的。

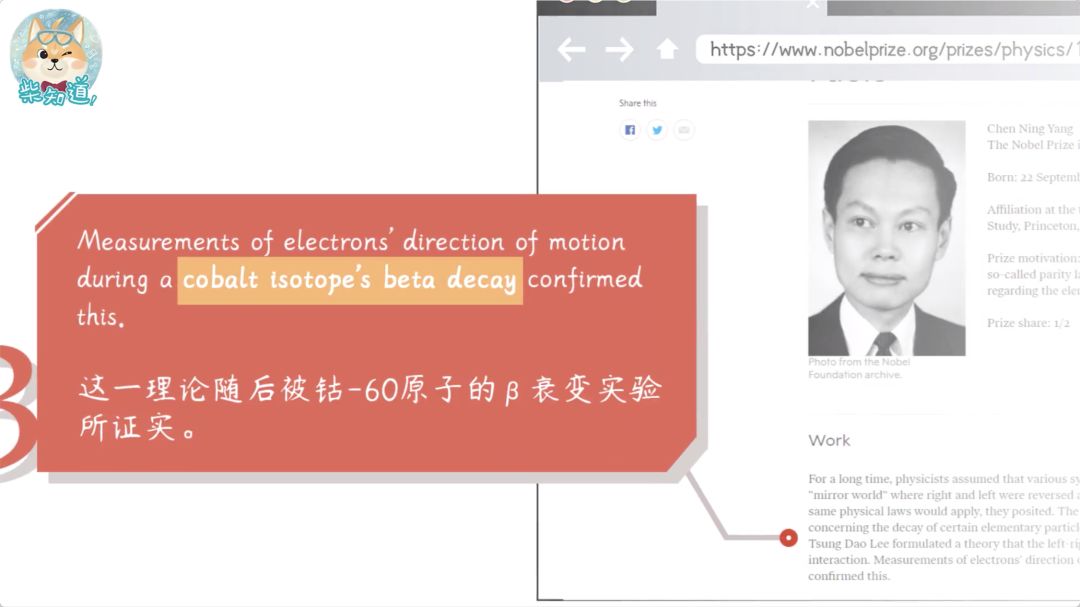

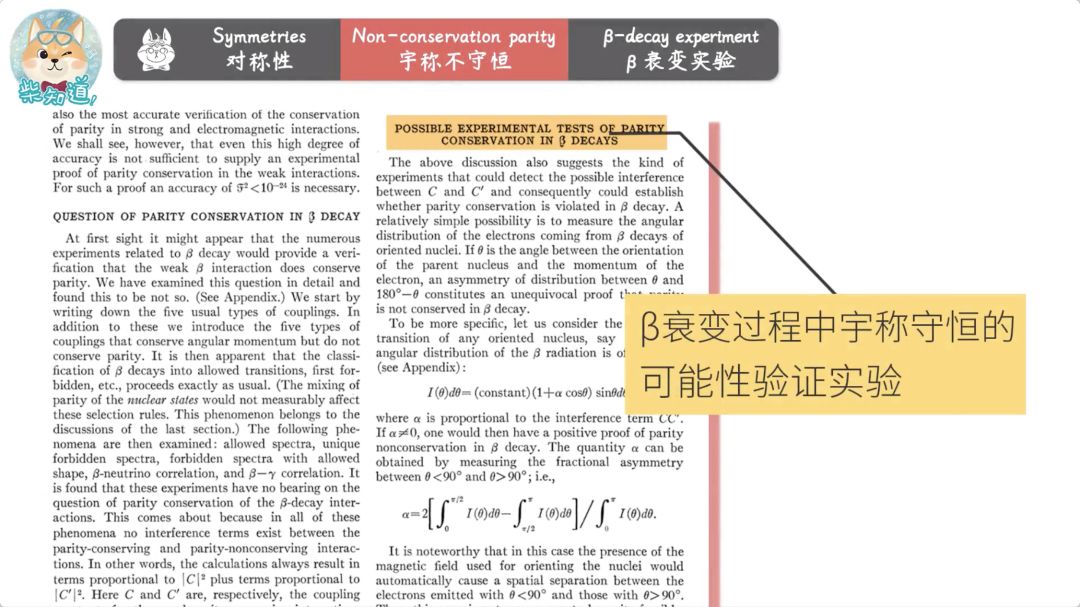

就在这篇论文中,二人还

附上了检验宇称不守恒理论的实验设计

。其中之一,就是去研究

钴-60原子的β衰变

。

在由弱力主导的

β衰变

过程中,

衰变的原子核会放射出电子

,和另一种无法被观测到的中微子。

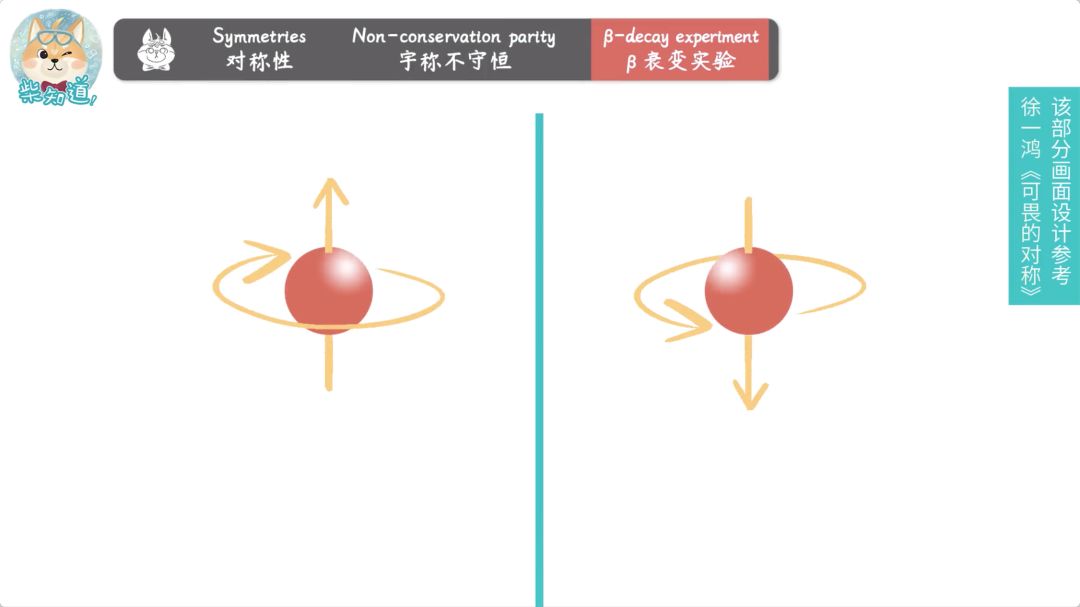

从上往下看,我们将顺时针旋转的原子核的自旋方向定义为向上。

与此相对,镜中世界左右颠倒,此时

镜像原子核逆时针旋转,自旋方向向下。

关键就在这里:

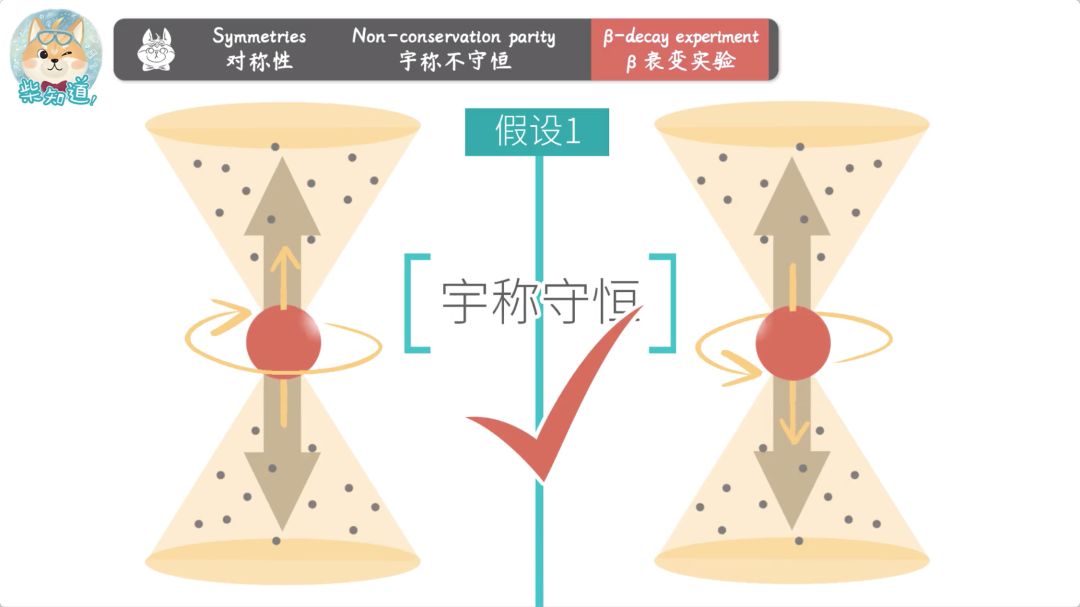

假如原子核放射出的电子,在自旋方向的两侧有相等的出现几率,那此时,镜子内外的β衰变状况完全相同,说明宇称是守恒的。

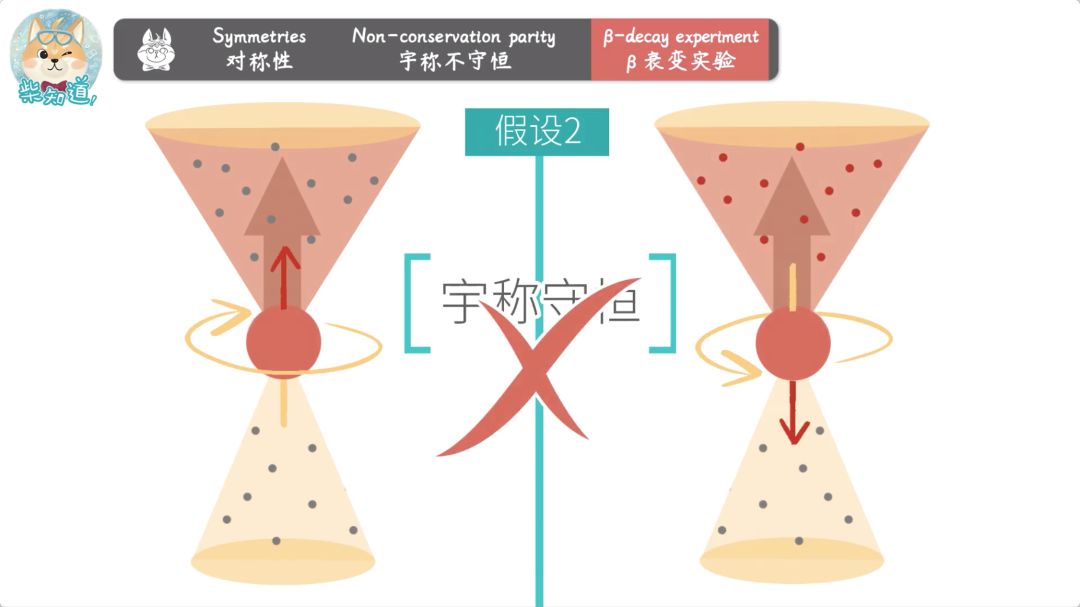

但

如果实验发现,原子核发射出的电子集中在自旋方向的某一侧

,

比如和自旋方向相同的一侧。

那此时,镜像原子核射出的电子,却会集中在和它自旋方向相反另的一侧。

这就意味着,

镜内外的β衰变过程并不相同。

宇称守恒就被打破了!

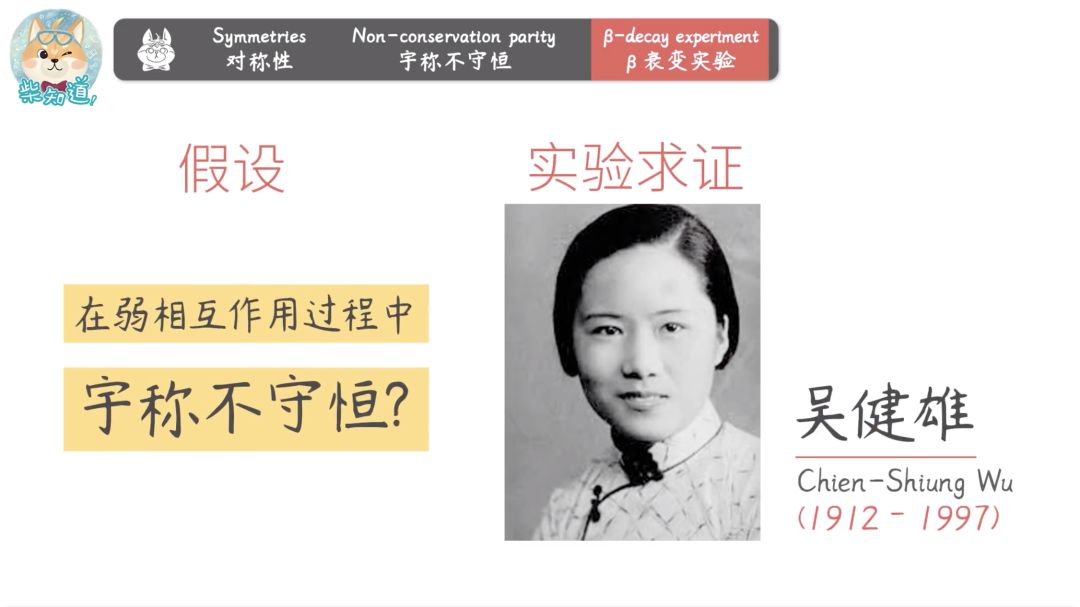

越大胆的假设,越需要小心求证。在遭受多次拒绝之后,杨振宁和李政道终于说动了另一位华裔物理学家——

吴健雄

,来进行实验验证。