一、引言

深化行政审批制度改革、加快政府职能转变是党的十八大和十八届二中、三中全会部署、十二届全国人大一次会议审议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》确定的重要任务。行政审批制度改革的目的在于:促进政府职能转变;约束和规范行政行为;推动公开、公正、公平的社会主义市场经济的发展;履行我国加入世贸组织后所作的承诺,进一步扩大对外开放;从源头上预防和治理腐败,消除滋生腐败的土壤和条件。

[1-3]

新一届国务院组成以来,以行政审批制度改革为抓手,根据中央的部署和行政许可法要求,整体谋划、分步推进,大刀阔斧取消、下放行政审批事项,简政放权,放管结合,加强事中事后监管,创新管理方法,取得了重要的阶段性成果,为市场松了绑,为企业添了力,社会投资和创业热情迸发,就业岗位持续增加,社会和人民群众给予较高评价。

[4]

但是,与经济社会发展的需要相比,差距依然存在。政府职能越位、缺位、不到位问题依然突出,不该管的管得过多,该管的没有管好,管理服务能力较弱,行政效能不够高的现象依然存在。有调研显示,还有不少地方该放的权力没有放,或是放虚不放实,放轻不放重,放责不放权,放小不放大,明放暗不放,放一不放二,上面放下面不放,或上面放,下面没有人接盘,责任更加不明了,部门、责任人之间的衔接、配套、统筹不够,依据不明,集中反映在“事情还是办不成”。在办事方法方面,审批标准、条件、评估方法、工作流程、时限、环节复杂、裁量权、中介责任、透明度、随意性、效率性依然存在普遍性的问题,中梗阻现象严重。

[5]

这些问题,有传统体制的遗留问题,政府与市场和社会关系制度老化的问题

[6]

;有工作人员的观念问题,也有工作惰性、惯性驱动、不放心、怕责任和不适应新市场思维的问题

[7-8]

;还有能力方法不足,法治知识跟不上,重前置审批、轻后续监管问题

[9]

;还有高高在上甚至权力寻租的问题

[10]

。这些都是非常传统的官僚行为,在改革大潮中,依然有顽疾难去。

如何突破制度瓶颈,继续深化改革,是中国行政改革者依然面对的严峻问题。本文回顾了从本世纪初就开始的行政审批改革历程,研究和总结行政改革的经验,提炼改革过程中涌现的思路,提出我国行政审批制度改革事实上已经开始进入新的阶段,应该突破传统上“不破不立,先破后立”的惯性思维,在行政改革领域开始“先立后破”,“以立促破”的思考和策略,加快以新除旧的现代治理体系和能力建设的步伐。

二、行政审批制度改革的历程与经验

行政审批的官方定义为“行政审批机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织依法提出的申请,经依法审查,准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为”

[1]

。这个界定较为狭义,根据审批权实际操作及其遵循的惯例,行政审批事实上分为两类:第一,行政许可,即“行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为”

[2]

,例如驾驶证照发放、烟草特许经营许可等

[11]

;第二,非行政许可审批,主要是政府的内部管理事项

[3]

,是行政机关对其他机关或对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批,例如政府出资的投资项目审批、非营利性科研机构认定等。中国的行政审批制度改革意在减少上述两方面审批过程中低效的行政程序,提高行政效率,减少政府对市场不必要的干预。

[12]

按照中编办文献,以

2001

年

9

月国务院成立行政审批改革工作领导小组为标志性事件,中国的行政审批制度改革工作全面启动。

2002-2012

年国务院已经分六批取消了

2456

项行政审批事项;

2012

年后,行政审批制度改革进一步深化,在不到四年的时间里进行了十余批事项取消和下放。截至

2016

年

8

月,历经

15

年的发展,累计有

3087

项行政审批被取消、调整或下放,占原有审批数量的

85.6%

。图

1

更加形象直观地展示了这一过程。

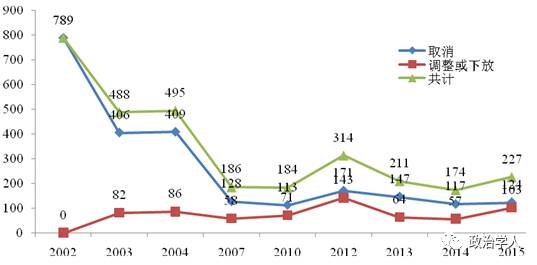

图

12002-2015

年国务院取消和调整行政审批事项的情况

这些改革的具体内容可以从更为详细的表

1

中看出。

表

1 2001

年至

2016

年

8

月我国行政审批制度改革相关政策文件与法律法规(表格略)

表

2

国务院各部门行政许可事项清单(截至

2016

年

8

月

3

日)

|

国务院部门

|

行政许可事项数量

|

国务院部门

|

行政许可事项数量

|

|

民航局

|

50

|

铁路局

|

8

|

|

新闻出版广电总局

|

48

|

银监会

|

8

|

|

交通运输部

|

41

|

邮政局

|

8

|

|

证监会

|

40

|

税务总局

|

7

|

|

农业部

|

38

|

人社部

|

7

|

|

林业局

|

34

|

财政部

|

7

|

|

工业和信息化部

|

31

|

体育总局

|

6

|

|

环境保护部

|

28

|

司法部

|

6

|

|

食品药品监管总局

|

26

|

民政部

|

5

|

|

公安部

|

24

|

安全监管总局

|

5

|

|

质检总局

|

24

|

档案局

|

4

|

|

水利部

|

23

|

文化部

|

4

|

|

海洋局

|

19

|

人防办

|

3

|

|

商务部

|

19

|

知识产权局

|

3

|

|

保监会

|

18

|

工商总局

|

3

|

|

文物局

|

16

|

粮食局

|

3

|

|

外汇局

|

16

|

新闻办

|

3

|

|

国防科工局

|

16

|

地震局

|

3

|

|

卫生计生委

|

14

|

保密局

|

3

|

|

人民银行

|

13

|

科技部

|

2

|

|

海关总署

|

12

|

国管局

|

2

|

|

密码局

|

12

|

旅游局

|

2

|

|

烟草局

|

12

|

统计局

|

2

|

|

国土资源部

|

11

|

外专局

|

1

|

|

教育部

|

11

|

安全部

|

1

|

|

住房城乡建设部

|

11

|

侨办

|

1

|

|

气象局

|

11

|

港澳办

|

1

|

|

发展改革委

|

10

|

国家民委

|

0

|

|

宗教局

|

10

|

国资委

|

0

|

|

测绘地信局

|

10

|

台办

|

0

|

|

能源局

|

8

|

|

|

|

总计

|

764

|

|

数据来源:国务院审改办,

http://spgk.scopsr.gov.cn/pages/sgyj/index1.jsp

|

改革以后,国务院各部门共保留各类行政许可

764

项(表

2

),这是历年改革和调整的结果,与过去相比,可以说有天壤之别。表

1

和表

2

也同时告诉我们,行政审批制度改革,是改革艰难百战多,内容繁杂,工作量巨大,成就不小,问题还有。其中有消减,有下放,有调整,有立法,还有新规定。总体来看,不同的时期行政审批制度改革关注的理念与核心内容、具体认知和实践是有所变化的。以代表性政策文件或法律法规的出台为时间节点,我国行政审批制度改革可以大体分为三个阶段:

1.

第一阶段(

2001-2004

年):外力推动下的减少市场干预的改革

为了扩大市场化改革成果,走向国际,适应

WTO

规则,国务院于

2001

年成立了行政审批制度改革工作领导小组,在监察部设立“国务院审改办”负责日常工作,并于同年出台《关于行政审批治理制度改革的实施意见》,作为全国行政审批制度改革的指导文件。

2002

年党的十六大首次将“减少和规范行政审批”写入报告中,改革在党和国家的合力推动下正式全面展开。这一阶段的改革以减少行政桎梏,解放市场、释放市场活力作用为核心理念,设立了改革的组织领导机构,并对其中失效和“含金量”低的行政审批事项进行取消和调整,共计

1277

项。

2.

第二阶段(

2004-2012

年):转变政府职能、规范政府行为改革

2004

年

7

月

1

日起实施的《行政许可法》,标志着行政审批制度改革步入法制化轨道,进入一个新阶段。此次行政审批制度改革以贯彻实施《行政许可法》为契机,进一步规范了行政审批权。《行政许可法》对行政许可的设立标准、实施原则、实施程序、费用收取与使用、监督检查机制和相关法律责任进行了明确规定。同时,国务院将一些不属于行政许可但仍发挥作用的行政审批项目作为非行政许可审批进行保留。服务型政府理念在行政审批制度改革中得到显著体现,创新行政审批服务方式成为各级政府工作的重要内容。这一阶段,行政审批事项得到进一步削减,取消

821

项,调整

358

项,共计

1179

项。《行政许可法》的制定,对行政许可的设置提出明确规定,防止部门通过滥设许可进行寻租导致腐败的行为。并且,新的《行政许可法》否定传统重许可、轻监管甚至只许可、不监管的方法,提出建设服务型政府的新要求,为市场创造良好的政府环境。

3.

第三阶段(

2012

年至今):深化转变政府职能改革,加大放权让利力度,设立负面权力清单

本阶段改革乘十八大发挥市场在资源配置中决定性作用理念的东风,加重放权给市场和社会,减少中央的微观管理,明确提出要严控新设审批;同时,全面清除非行政许可审批,将其依法取消或根据客体不同调整为行政许可或政府内部审批事项;另外,行政审批改革的牵头单位由监察部变为中央编办;改革还对国务院各部门行政审批事项进行了公开,并以此为抓手,改革政府管理方式,向清单化管理方向迈进。

随着改革进程的不断深入,“简政放权、放管结合、优化服务”已成为我国行政审批制度改革的主要原则。《十三五规划纲要》明确指出了相应的改革方向:在简政放权方面,逐渐建立健全权力清单、责任清单、负面清单管理模式,划定政府与市场、社会的权责边界,最大限度减少政府对企业经营的干预,最大限度缩减政府审批范围;增强简政放权的针对性、协同性;深化商事制度改革,提供便捷便利服务。在提高政府监管效能方面,转变监管理念,加强事中事后监管;创新监管机制和监管方式,推进综合监管、协同监管,全面实行“双随机、一公开”监管。在优化政府服务方面,创新政府服务方式,加快推进行政审批标准化建设,优化直接面向企业和群众服务项目的办事流程和服务标准,加强部门间业务协同,推广“互联网

+

政务服务”。

这几个阶段的改革,力图进一步开放市场,转变政府职能,提高社会运行效率。改革的理念和方法由浅入深,逐步推进。从简单的简化,到职能转变和权力下放,再到寻求新突破。从这个过程和发生的许多案例以及依然存在的问题来看,行政审批制度改革已经进入了一个新的阶段,不再是简单削减行政审批事项,而要考虑系统性,协调性和创新性。不再是严控新设审批,而是要考虑在更系统的层次上树立简单、明确、易行、高效、合理和反映新理念的审批制度和监管方法,用新理念基础上的“立”,替代原有的盘根错节、剪不断,理还乱的旧规章体系。使原有制度和思维不破而除,不灭而去。

三、明确行政审批制度改革的新战略

—

“先立后破”和“以立促破”

传统智慧中有“不破不立”的概念,告诉我们,旧的制度不被破坏,不被砸碎,新的制度就不容易建立。历史上的农民革命、新民主主义革命、破四旧,以及国外的文艺复兴、资产阶级革命等等,都闪烁着破旧才能立新的智慧的光芒。但是,由于破除旧制度的猛烈性和激奋人心性,人民往往忽略了在革命过程中“立新”的巨大努力。在新民主主义革命全面胜利、夺得政权以前,苏维埃政权,特别是延安的人民政府就已经成立,开始有了自己核心的治国理念和基本的治国方法;英国革命反复多次,最后是因为有大宪章的基础和自由主义的国家理念和原则而建立新的政权;美国革命最终能够成功,除了华盛顿带领革命军浴血奋战和艰苦支持外,关键在于费城宪法的制定和新国家原则的建立。所以说,破和立从来都是事物的两个方面,并且,“立”是决定“破”是否最后成功的关键。中国传统上有许许多多次的农民革命,而成功的是有能力顺利建立新政权的革命。同时,只有新的方法能够“立”住的改革,才能够产生新的时代。从辩证的角度来看,这就叫不“立”不破。不能立住,就不能真正达到破的目标;就算是“破”了,如果没有新的“立”,也最后会回归旧有的制度。从这个意义上来说,“立”与“破”是辩证思考的两个方面,互为定义。破了就要“立”,不能“立”,破了也不算“破”,还会带来更多的困扰。

在长期的国家建设和发展过程中,一种制度逐渐发展、成熟和趋于完善,它们中间所有的存在,都有长期磨合后的道理,包括部门关系、管理原则、管理方法、官员利益及其腐败寻租行为。这些道理,有的是可以放在台面上根据制度原则讨论的,有的是隐性的,有的是互为制约的双刃剑。要对这些制度进行改革,需要的是有替代能力的新的理念、新的方法和新的制度。改革开放以来一个十分典型的例子就是工业园区的兴起。工业园区的建设不注重派领导人对原有企业或工业进行改造,而是另立新的环境,用新的制度(或园区方法屏蔽旧制度的经常性干扰)、新的人才、新的员工、新的资金方法和技术、新的工作流程进行发展,成功后,就在产业、技术、税收和市场上对原有产业全面替代,原有体系不攻自破。在我们庆祝新的园区的成功的时候,就是旧的产业被彻底替代和破除的时候。