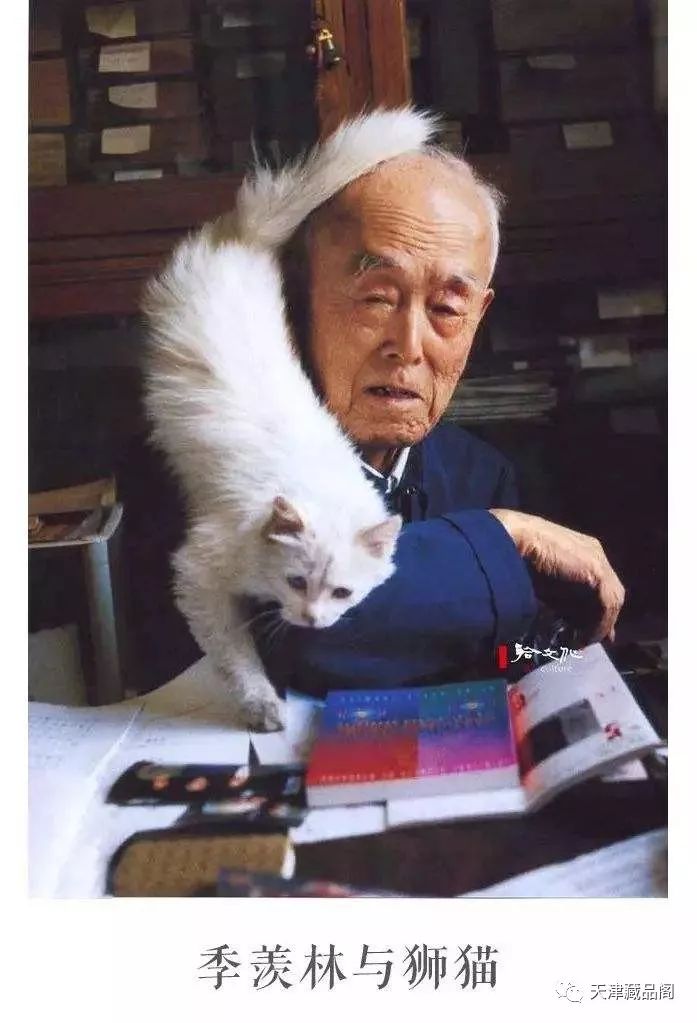

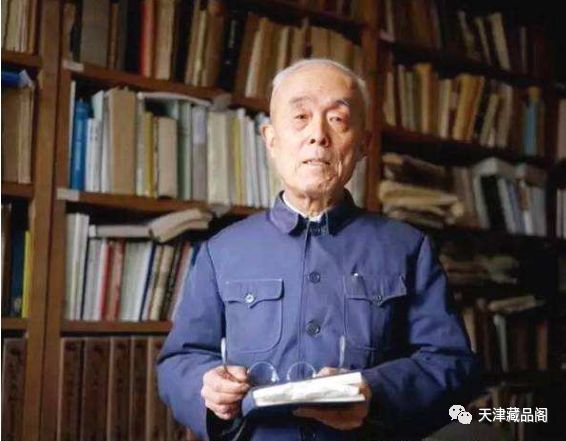

季羡林(1911年8月6日—2009年7月11日),字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。

而在“国学大师”、“学界泰斗”之外,季羡林先生其实还是一位大收藏家,只不过,作为大收藏家的季羡林先生,几乎不为外界所知。

季羡林有意识的收藏开始于1949年之后,特别是上世纪50年代的建国初期。当时季羡林月工资300多元,此外还有担任各种职务的津贴和不少的稿费。总收入在当时是很高的。他的收藏起点极高,将自己的收藏下限定在了齐白石,其余的都不及相顾。

他收藏的第一批白石老人作品,是由好友吴作人先生介绍并且代为经手的。30元人民币,入藏的是五幅白石老人蔬果斗方精品,还都带有做工精细的老红木镜框。季羡林先生收藏的白石老人作品多且精。比如,先生藏有白石老人的整开巨幅豹子,偶一挂出,精彩流淌,满屋生辉,观者无不目瞪口呆。

在收藏的过程中,先生总是心怀慈悲,很少还价。久而久之,不少“跑街”的也就和这位一级教授、大学者成了知心朋友。他们会直接了当地告诉先生,哪些是开门的,哪些是“说不好”的。

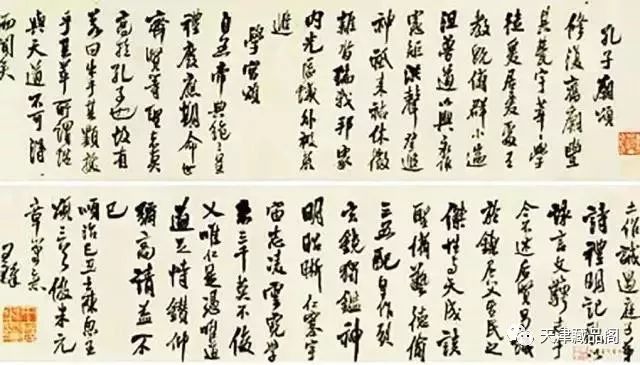

季羡林先生就根据自己的判断加以选择购藏。苏东坡的《御书颂》是季羡林出了在当时的情况下算得上是巨价的500元,将之买下。在当时的书画业界被传诵为“善举”。名家作品也就从深藏中纷至沓来。

季羡林先生的收入大多化成了藏品,因而在相当长一段时间内,先生居然了无储蓄。

然而,也正因为如此,仇英、董其昌、文征明、祝枝山、唐寅等精品进入了季羡林先生的收藏。“季羡林先生的藏品,几乎可以印制一部中国明清字画史的精品图录。”钱文忠说。

关于《御书颂》,还有个有趣的故事——

当初买下苏东坡《御书颂》时花费500元“巨款”,后来工作人员居然告诉他“找不到了。”季羡林也只是淡然一笑:“身外之物,找不到就算了。”

过了一段时间,季羡林家里的保姆打扫卫生,竟然发现他的书桌案板底下有人用胶带粘了一大卷东西,打开一看,正是这幅《御书颂》。一位助手赶紧向季羡林解释,因为怕丢了找不着,这才将它粘在底下。对此,季羡林只是风趣地说了一句:“有那么夸张啊?”

季羡林先生的藏书数量巨大,在北大应该是可以排第一的。

其藏书的特色在于域外出版的冷门学术经典。

“文革”时他的收藏自然也被抄没了。

然而难能可贵的是,由于季羡林先生的清华同学、多年好友胡乔木的关心过问,最终基本完好无损地归还给了先生。

季羡林的收藏还远远不止这些。

启功、钟敬文、臧克家、周一良、饶宗颐、范曾、欧阳中石、刘炳森等一代俊彦,也经常以自己的作品,以及自己购藏的文物工艺品相赠。

季羡林

先生

在收藏近现代书画时,确立了一个非常高的标准,

“

下限为齐白石

”

,可见

其

立意高远

。

同时,

先生

从事收藏,首先是基于对传统文化和艺术的热爱而并非短期投资,

唯如此才能持之以恒,数十年如一日。

很多时候,收藏活动其实是和岁月、时间竞逐。只有

看得到、买得起、藏得住

的人,才能收获最丰厚的回报。

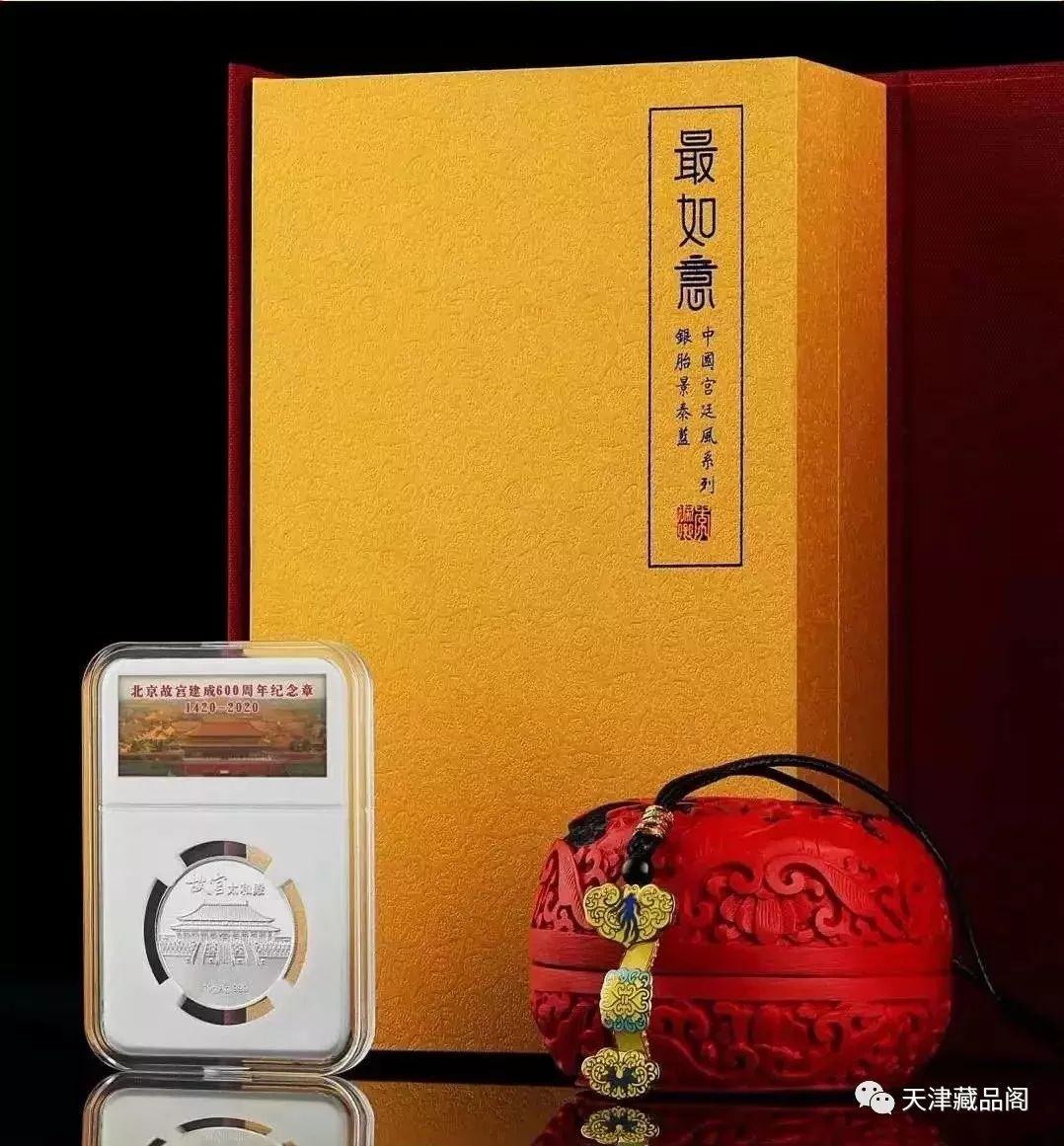

以600年景泰蓝宫廷艺术

纪念故宫建成600周年大庆