從發現龍門造像記始,人們習慣把粗放樸拙的書風作為北魏楷書的代表,

但隨著洛陽周邊北魏墓葬的不斷出土,金石學家和書法家們又發現了北魏楷書的另一種風格。

墓誌是安置於墓室中的刻石,鐫刻有墓主人的家世與生平,刻制完成後即隨亡主一起葬入墓室。

其書刻的內容對於瞭解墓主人的身份、活動,乃至於社會歷史以及彼時書法的面貌,具有重要的文獻價值。

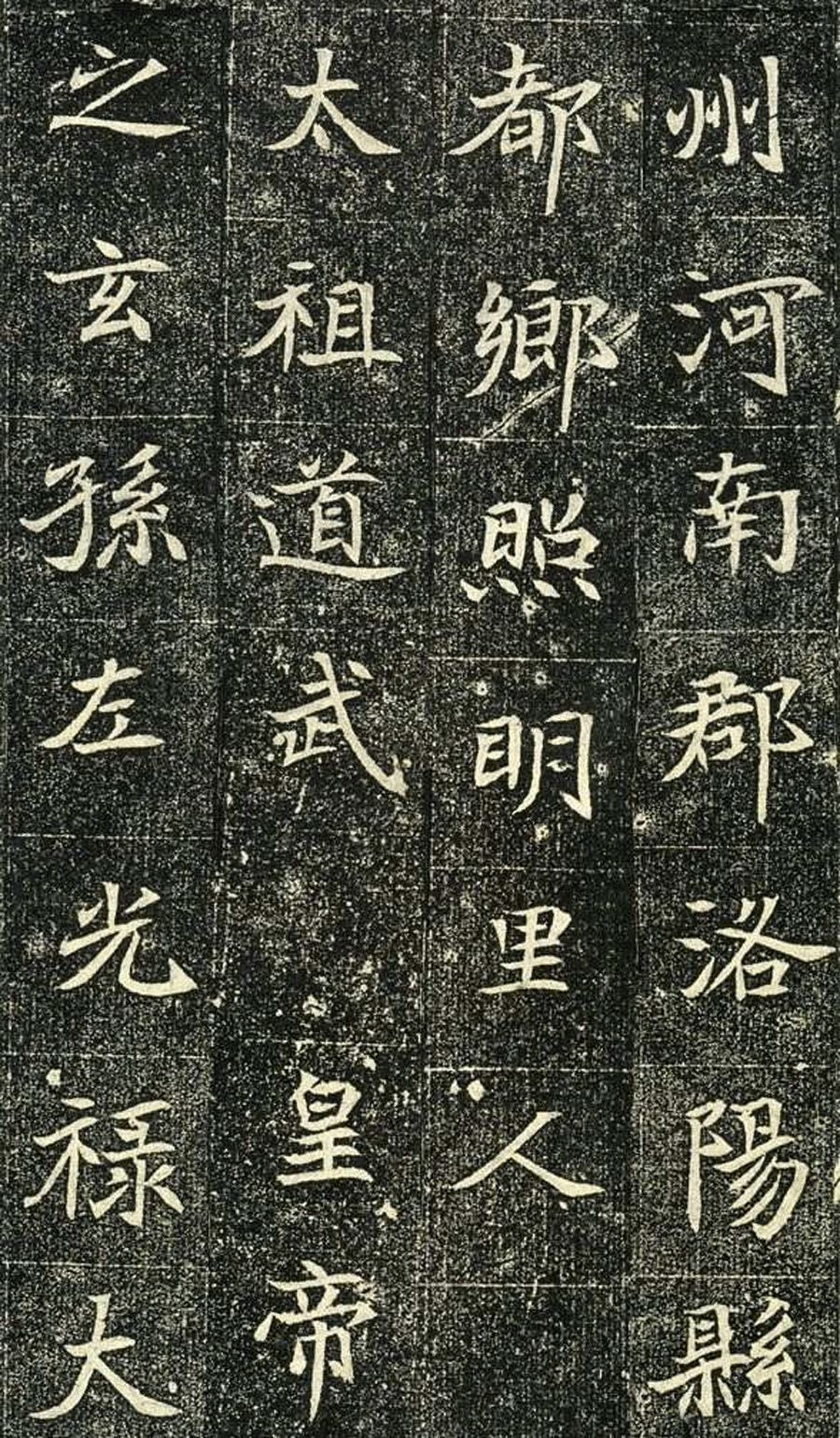

河南洛陽為北魏孝文帝遷都以後的都城。

北魏皇族原姓拓跋,為了推行漢化,孝文帝改拓跋姓為元。

洛陽城北邙山一帶為元氏祖墳,陸續出土了大量墓誌銘,統稱元氏墓誌。

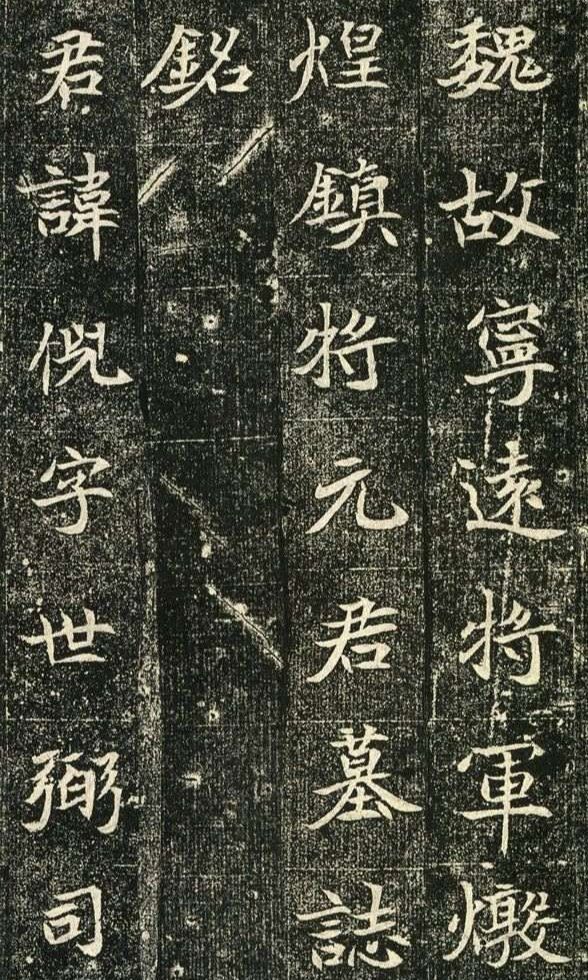

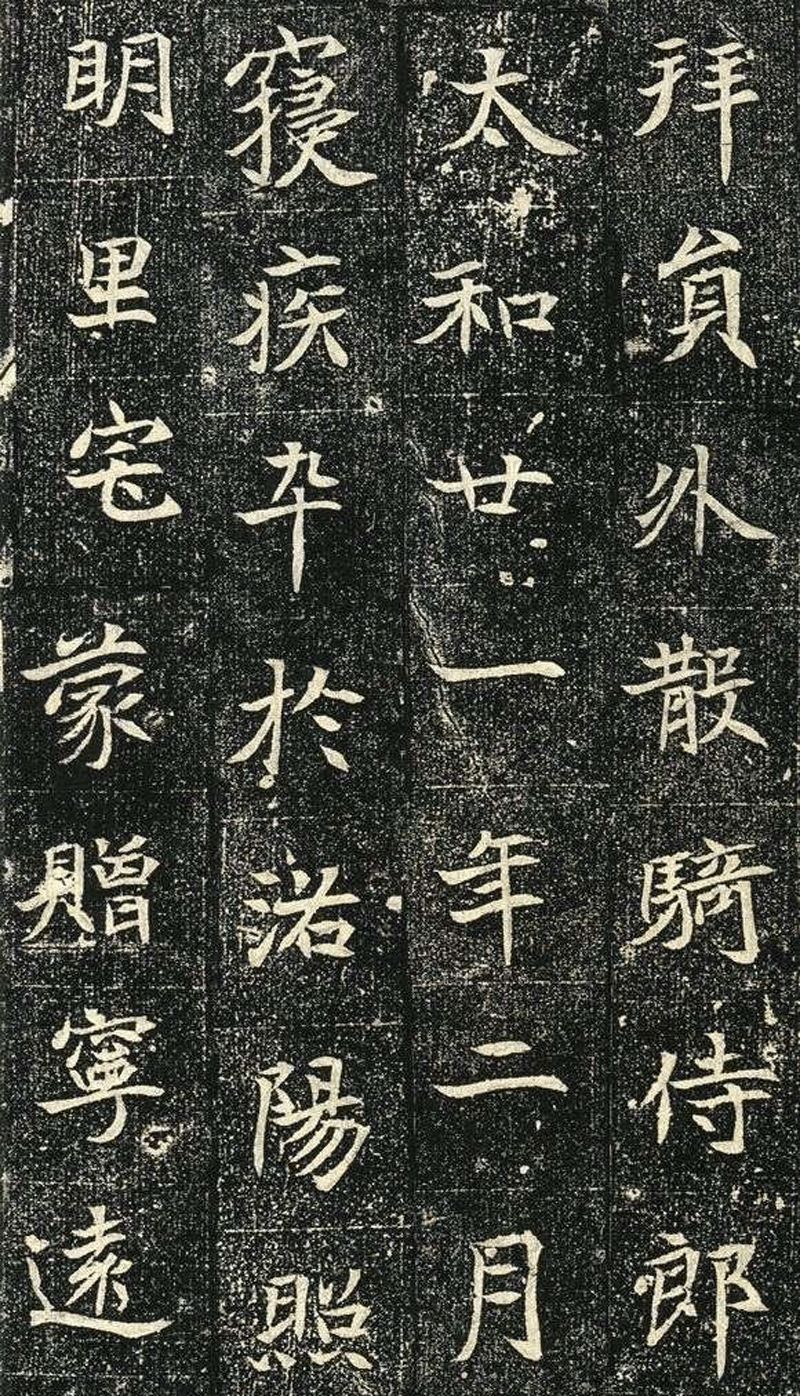

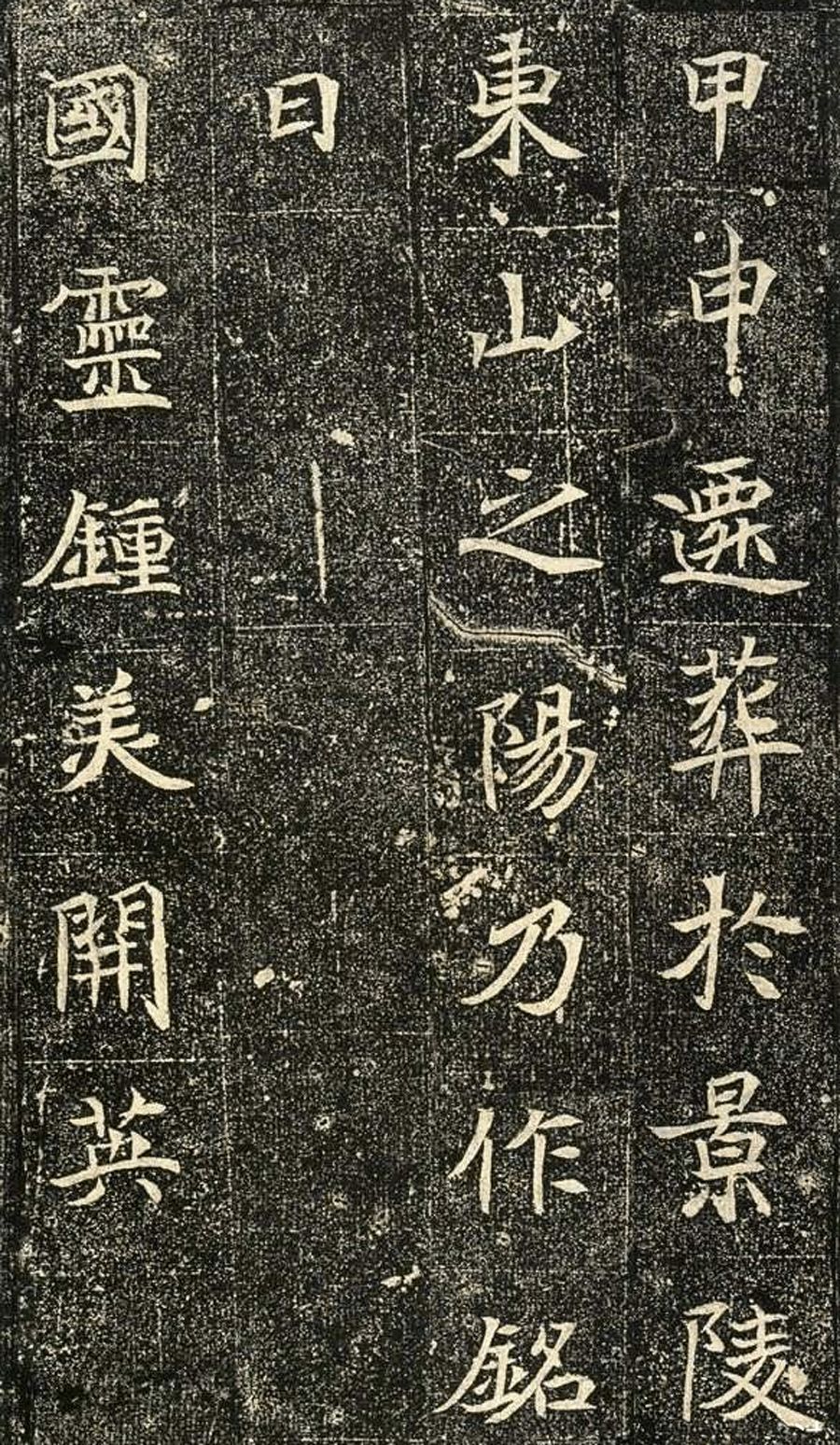

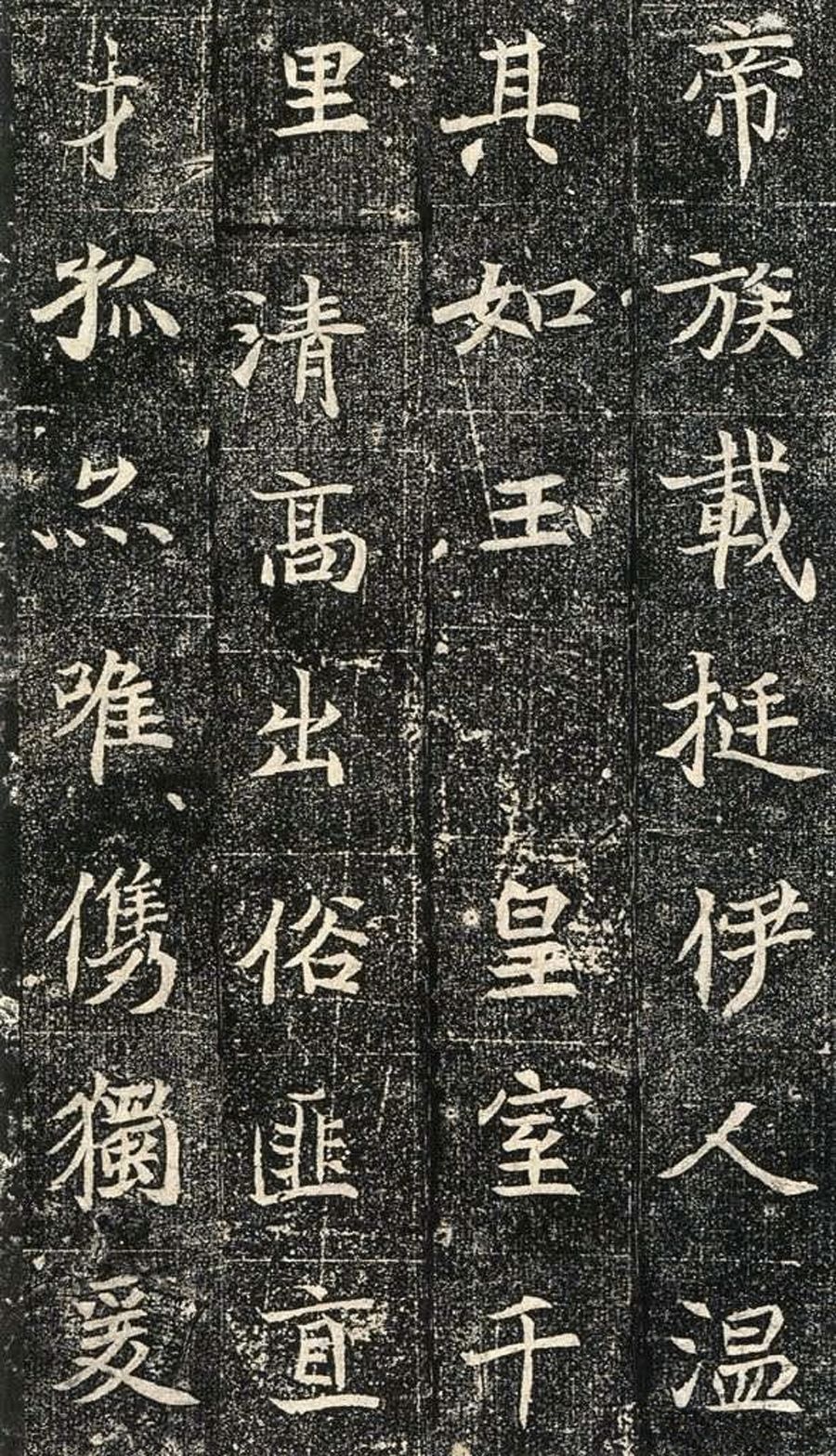

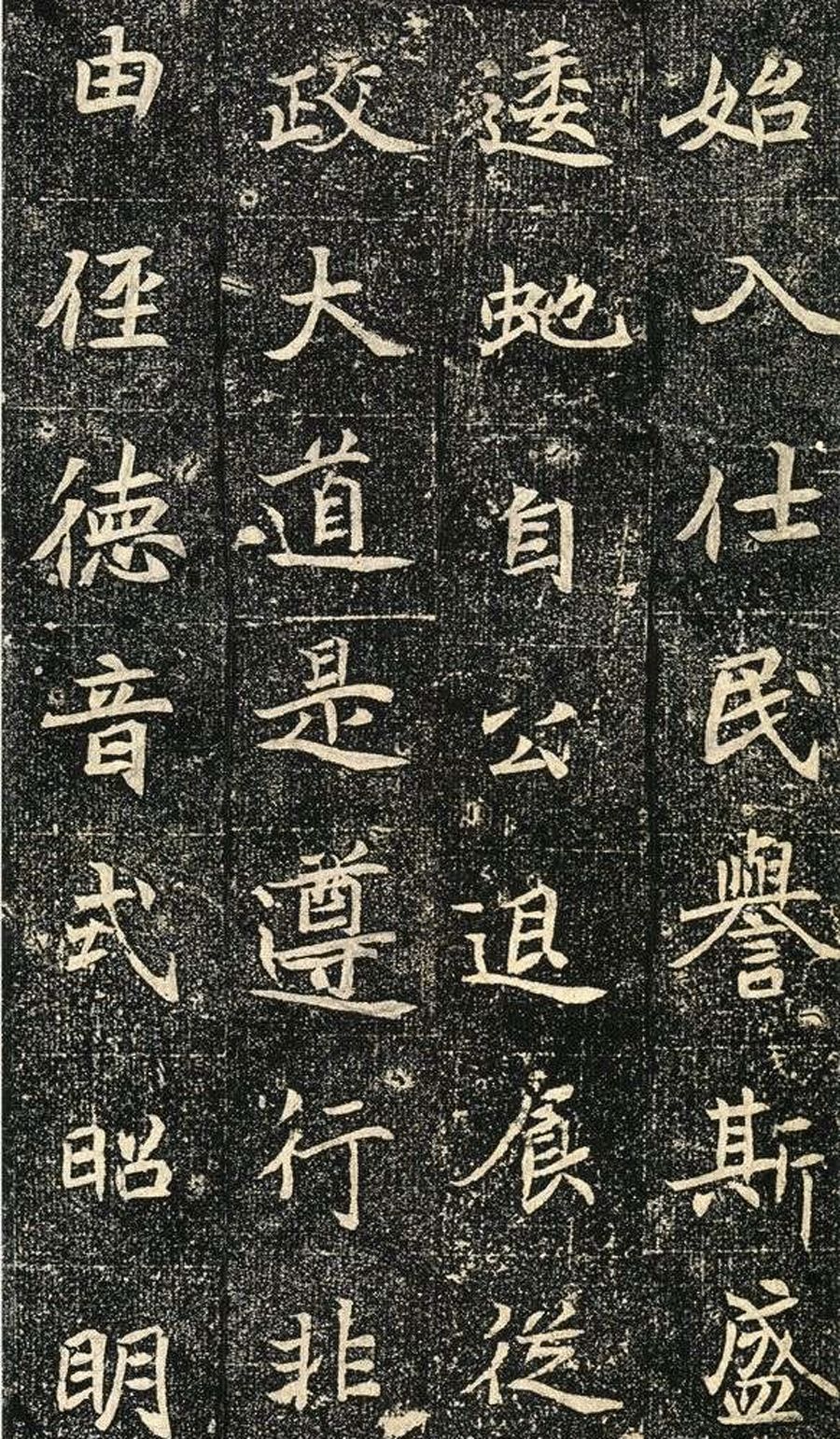

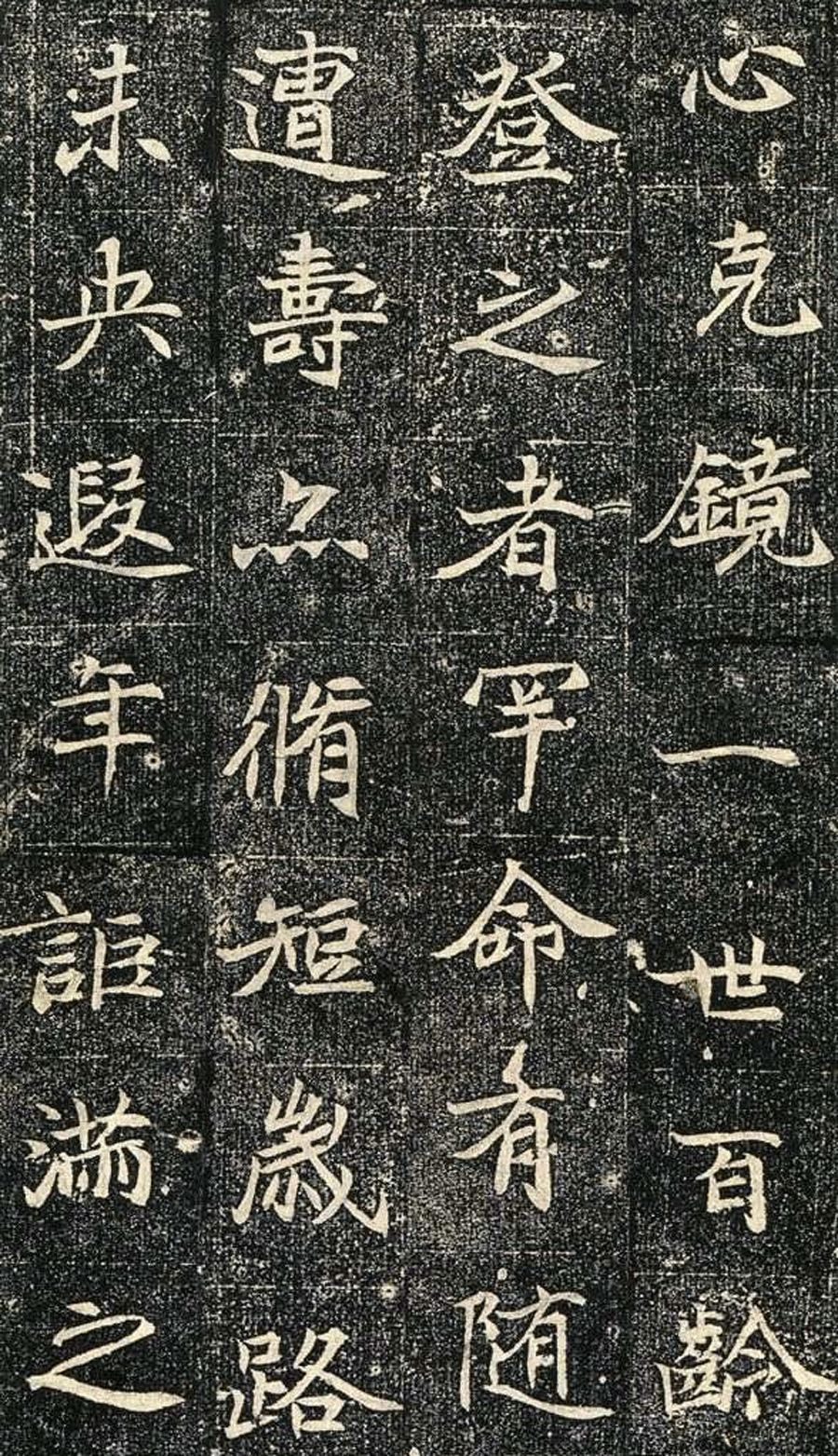

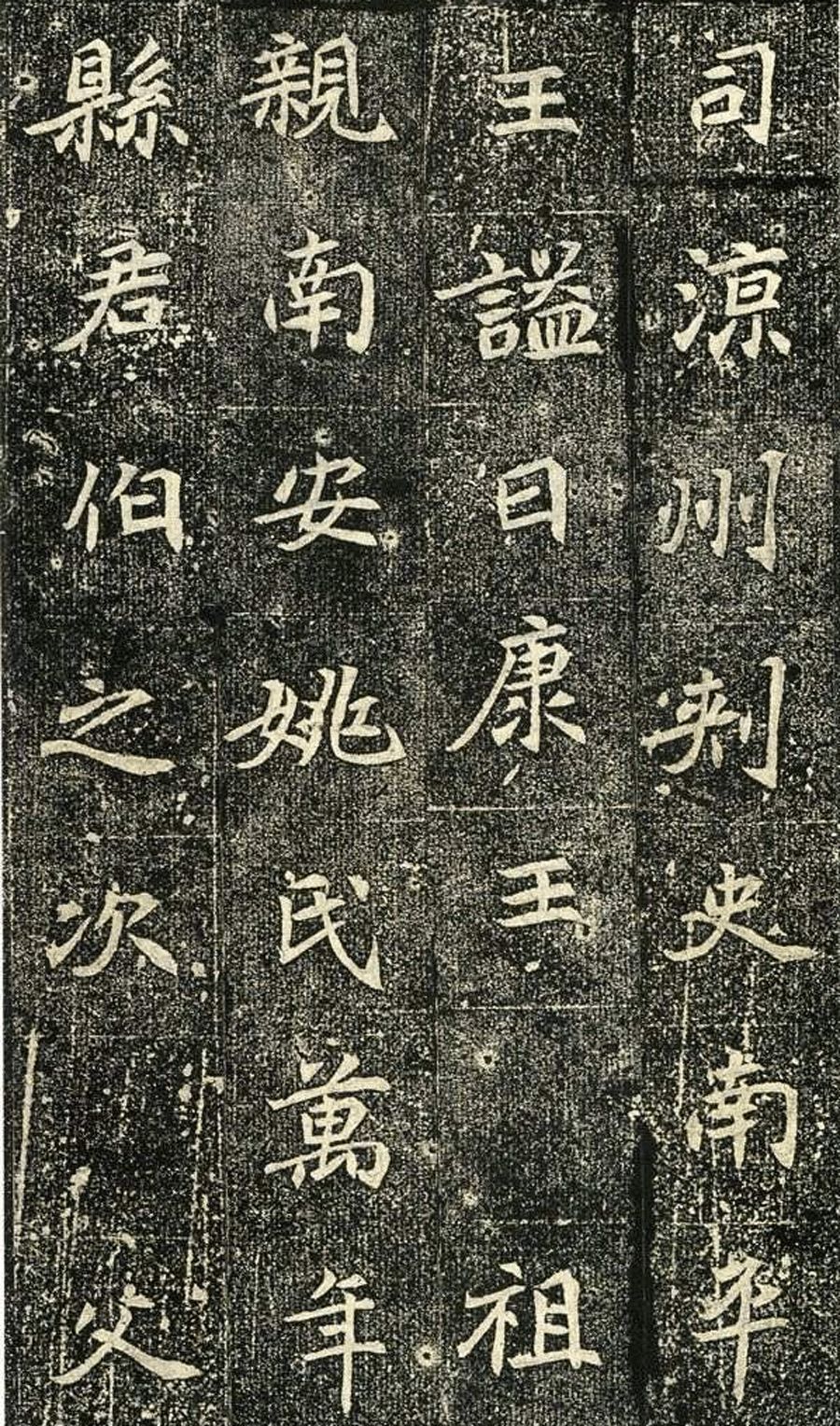

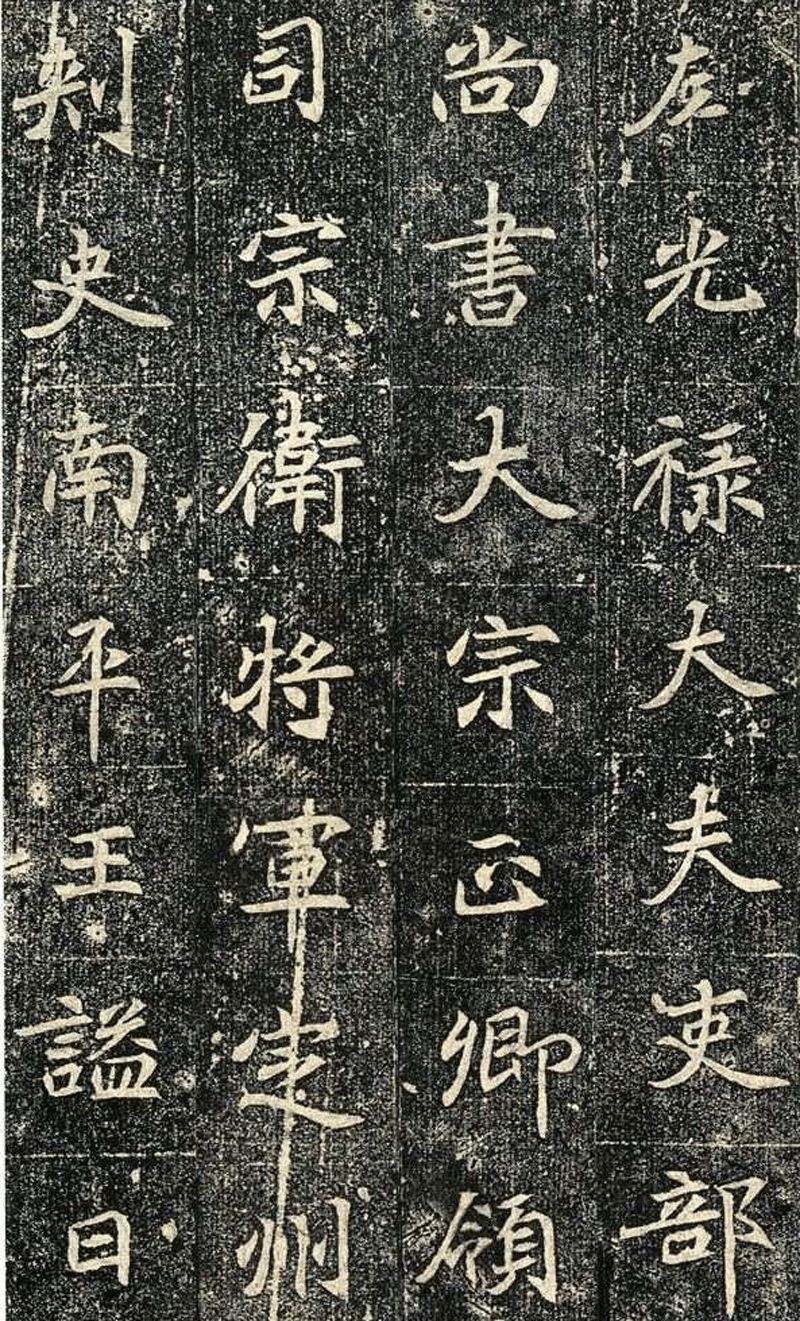

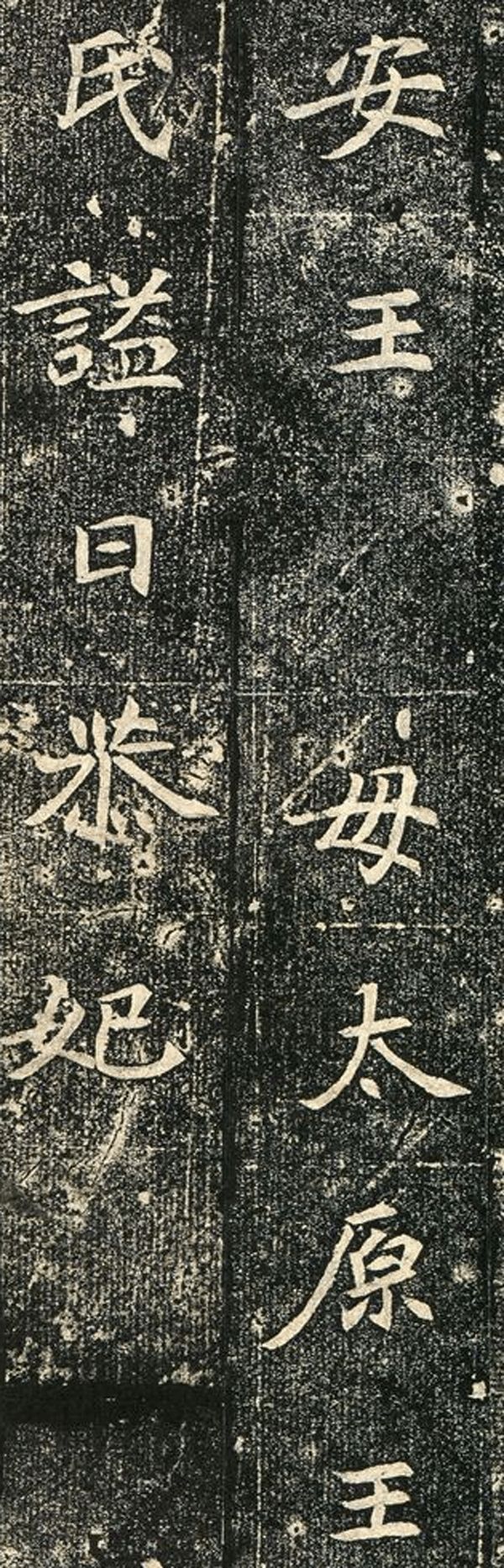

《元倪墓誌》是元氏墓誌中有代表性的作品之一,全稱“魏故寧遠將軍燉煌鎮將元君墓誌銘”北魏正光四年(523)二月刻,楷書,19行,每行22字。

縱74釐米,橫73.5釐米。

民國初年在河南洛陽姚凹村出土,現藏上海博物館。

元倪為魏太祖道武皇帝玄孫,墓誌的書寫者應

是當時

造詣頗深的

書家

,刻工亦精,能將原書

筆意

較細緻地傳達出來。

因受南朝書法影響,

書寫滲入圓筆和行書筆法,點畫流動,

書風趨於秀逸瀟灑,是雄強悍勁的魏碑向楷書發展過程中的一種過渡書體。

從刻本看,原書書法熟練,墨色豐腴飽滿,形成圓潤秀美的基調,結體具有一般魏體的基本特徵而屬其中平正規矩者。

《元倪墓誌》欣賞

▼

該墓誌中的點分為三類:

圓勁秀麗的瓜子點是露鋒尖筆直下寫成;

右上挑點、相同點等,是承上筆筆勢,用行書筆 法寫成;

撇點乃側鋒直下而成。

點的起筆宜大膽果斷,如快馬入陣,迅疾遒勁,這樣能避免毛筆蘸飽墨後,由於動作緩慢,在起筆處形成大墨團。

點有從上直下、由內向外、由外向內、由下往上和橫向取勢的,所以應把握好入筆方向。

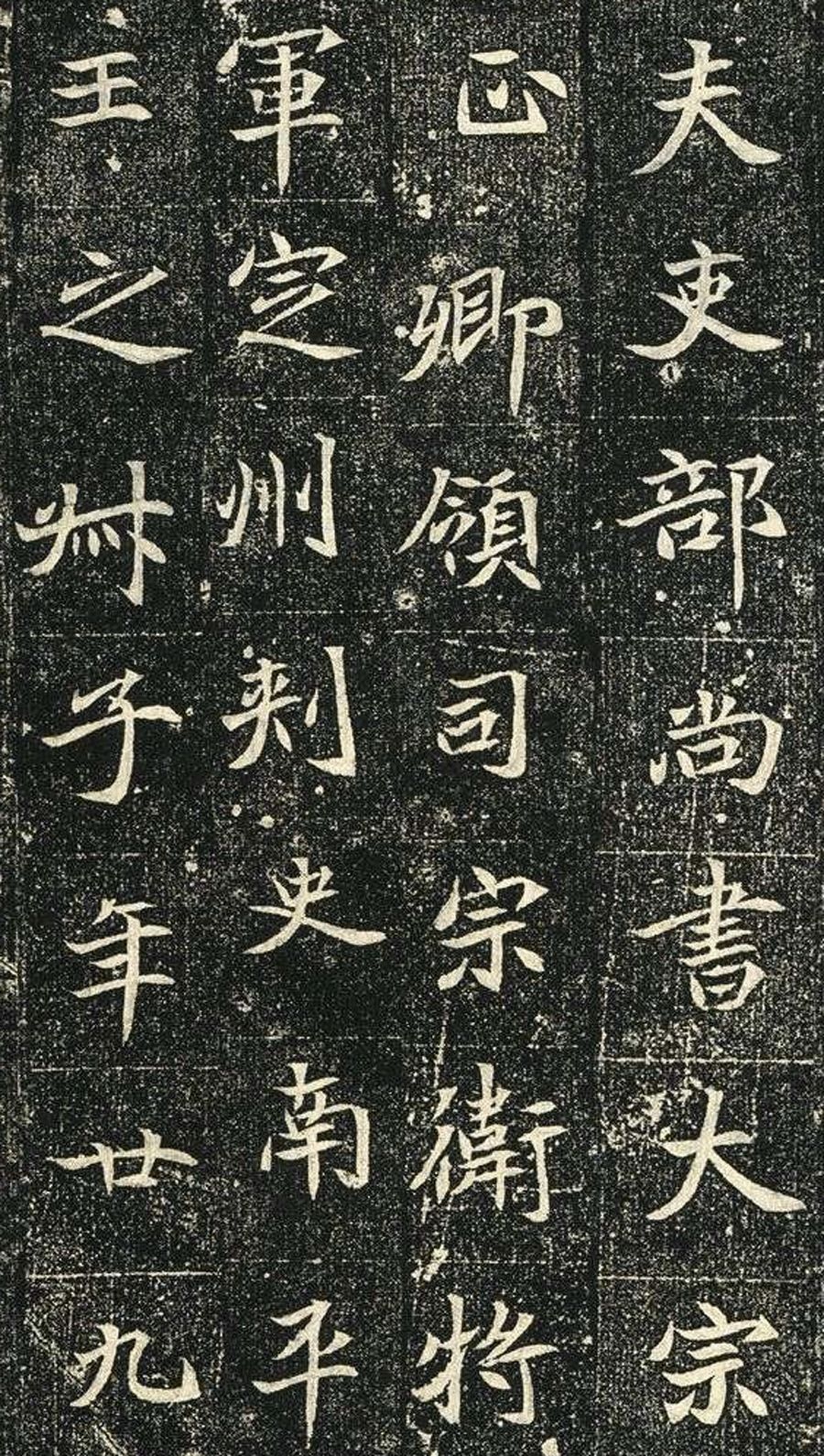

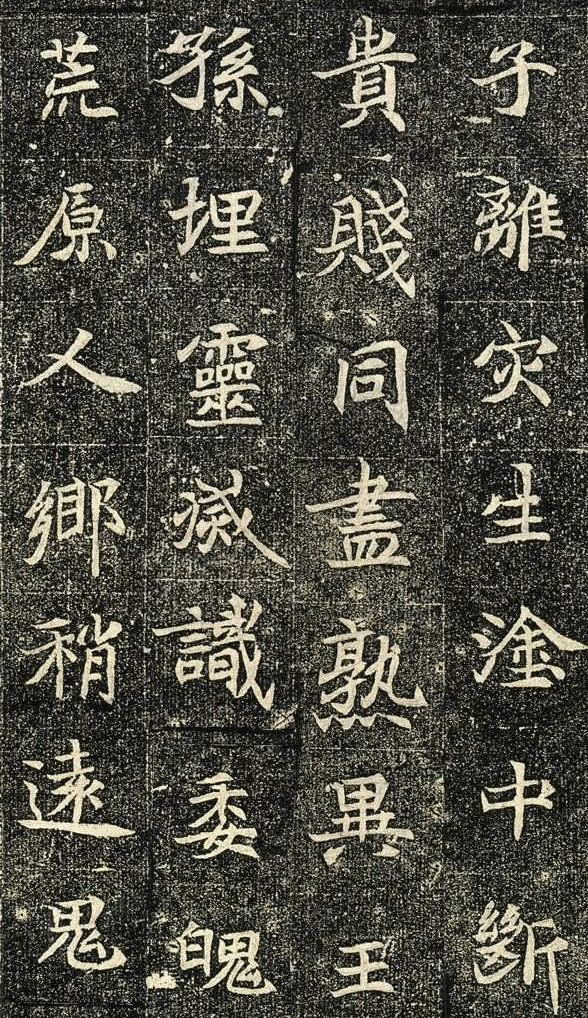

長橫分為五類,

即平橫、左尖右上凸橫、左重右上橫、中段輕右上凸橫和曲波橫。

如“吏”“隨”“ 安”“祖”“者”五字。

前兩種橫的寫法為露鋒輕入筆,前者為漸行漸提,稍向下自然收筆,而後者右上行逐漸加重,擰 筆攏毫,自然收於右下。

後三種橫的起筆方向有自左上向右下和從右上向右入筆的行書筆法,故應快速入筆,將筆向

下稍沉, 輕輕一提,變側鋒為中鋒略向右平行,隨即右上行到凸頂後引筆稍向下,擰筆攏毫收於右下。

右上行筆的筆桿上部稍向身內傾 斜,切忌側鋒橫掃而過後頓按回收成一個大墨團。

短橫有許多被點替代了,魏碑中少量方勁的短橫保留了下來。

寫短橫一般只需按原帖的筆意書寫,但不可敷衍而過,必須意到筆到,筆力不可懈怠。

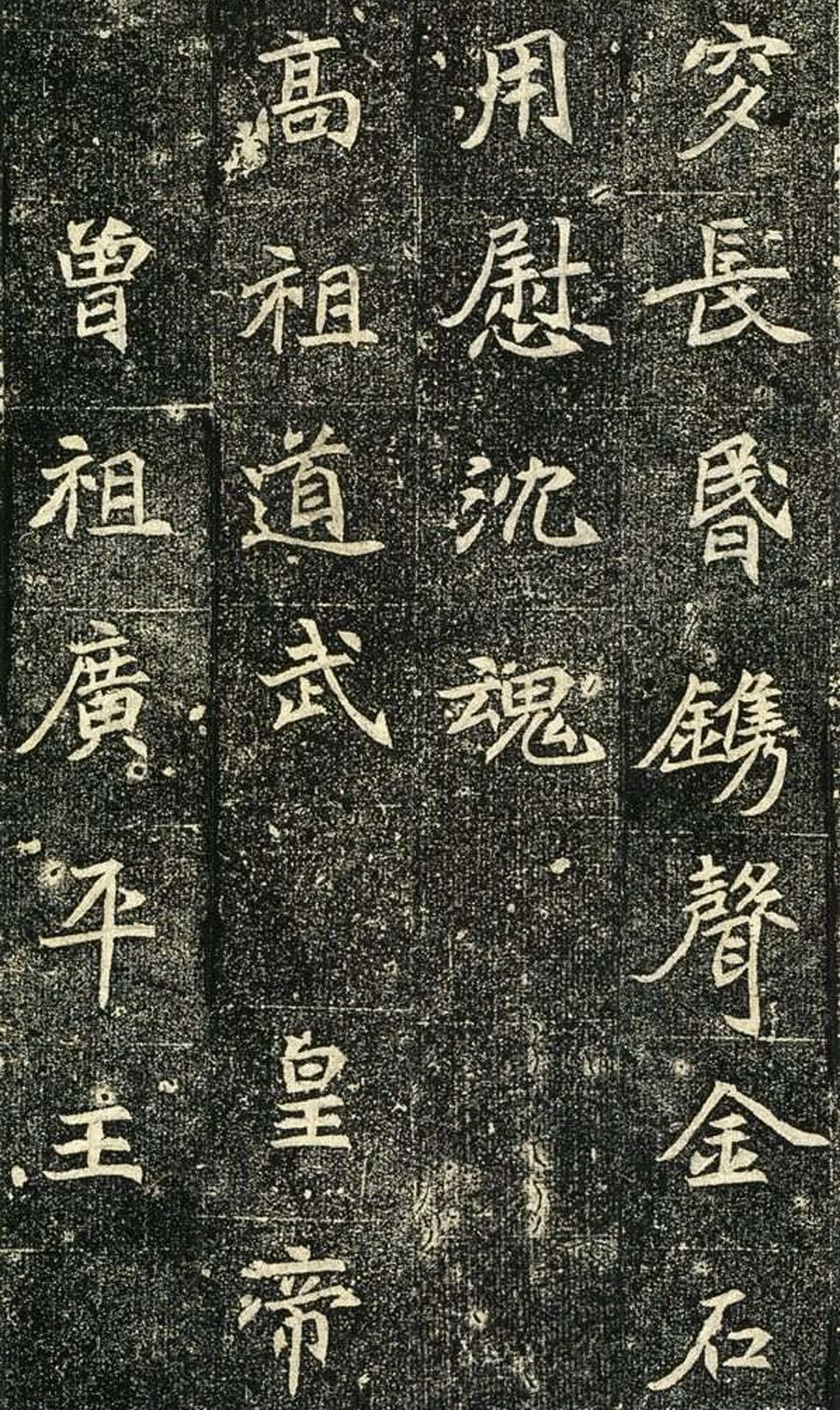

豎有長豎、短豎之別

。

寫短豎較寫長豎要容易一些,長豎多是方頭尾尖或圓。

如“軍”“中”二字。

其寫法是右橫執筆或右下橫執筆,筆尖由畫外平入或斜入,入筆後快速頓轉峰理毫下行,至末端順勢空掄收筆,或在下行時, 逐漸提筆收起。

個別豎畫的尾部呈方形,可將筆鋒攏向一側作收,也可行至末尾,將筆肚用力一按即收。

撇有斜撇、曲撇兩種

:

方起尖收

的斜撇剛勁雄強,

尖起圓收

的曲撇婉約秀麗。

這兩種撇在收筆處有加力和不加力、向左上翹和順勢撇出之分。

有個別撇的起筆使用行書筆法。

方切起筆要峻利,切勿拖泥帶水,久停不行。

如“尉”“燉”“銘”“鎮”四字。

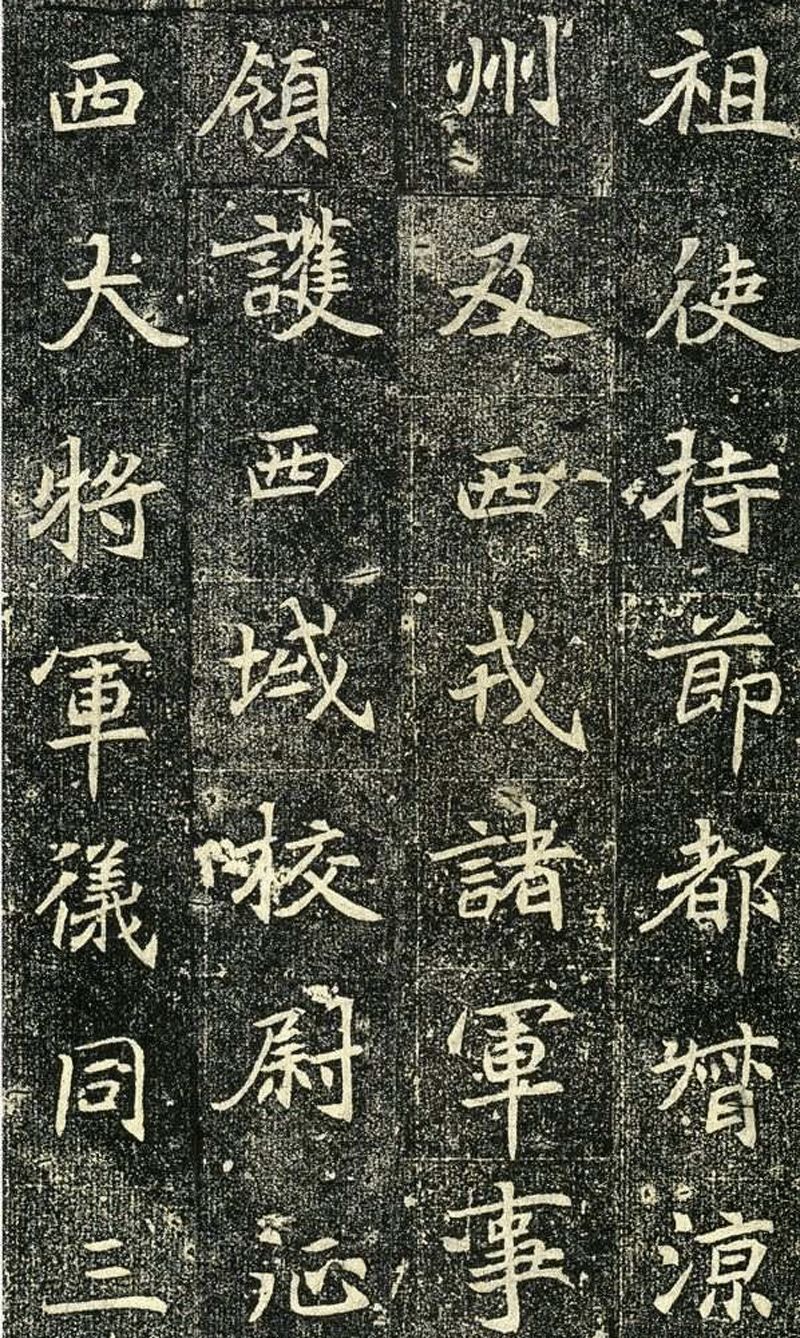

捺分平捺和斜捺。

平捺捺腳有取其自然和輕微下按徐徐平出之分。

斜捺有捺腳圓潤和方勁、平出、上翹之別。雖取夕暢之勢,它的輕重、斜度和姿態與其他點畫搭配得很和諧。

有的捺變成長點或短點。

如“遠”“春”“故”“今”“癸”五字。

鉤畫有在折處有另起筆的,也有不另起筆的。

個別左彎鉤還使用隸法。

心鉤的寫法是,收筆時重按(筆桿上部略向身 內),迅速攏毫提鋒向上超出。

豎鉤的關鍵在於豎畫欲收筆處,向左超筆,著力在右下,向右超筆,著力在左下,重按後調鋒攏毫趣出。

如中“劉”“盛”二字。

业务联系电话:15899791715

————中国书法网微信公众平台————

关注热点,传播最及时的书画资讯;

坚守传统,打造专业书画权威平台。

投稿及广告推广合作请联系:

廖伟夫 13510562597(可加微信)

QQ:19689887

邮箱:[email protected]

往期经典

(直接点击标题可进入浏览)

书画高清资料

起居何如——米芾手札高清全集

倾仰情深——赵孟頫手札高清大图全集