本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看古代东西方世界的远距离交流?

文明的本质在于交流,范围越广则聚集的资源、技术和财富也就越多。因此,那些关于伟大旅行家、外交使者和国际贸易的记录,就很容易引起后人关注。哪怕是血腥而无情的战争,也有相当部分涉及互动或者促成交流。随着交通技术的进步和全球化趋势的到来,这种好奇的因素也就愈发显得冲突。

冷炮历史就在自己的文库中,找出一些关于此类内容的文章,以合集的形式推荐给大家。在阅读至于,也能对不同时代的情况有一个比较详细的概念与比较。

万里千年:

希腊罗马世界与东亚帝国的互动(上)

希腊罗马世界与中国的联系,主要是分为海陆两路。

海路就是出波斯湾和红海出发,从印度洋航线通往东方各地。而陆路就是今人经常提到的丝绸之路。但是在此之前,游牧民族开辟的玉石之路、青金石之路和波斯帝国开辟的王家大道已经存在了很久。

传说中的周穆王西行、秦穆公称霸西戎和秦国出土的西戎风格的各种珠宝,证明先秦早就参与了这一贸易的东段路线。

至于“西域”这个概念,只是后来汉朝在与世界建立联系的过程中,以官方名义介入当地才出现的。

物是人非:希腊罗马世界与东亚帝国的互动(下)

随着古典时代的结束,东西方世界两头的海陆交通变得快捷起来。

然而,地缘政治层面的巨大变迁,却使得希腊罗马与东亚帝国的互动变得更加困难。过去的纯商贸活动依然存在,却已不是历史记载的主流,取而代之的更多是战区简报和联盟偓佺。

新的拂菻,成为东亚世界对过去西方大秦的新称呼。

这些断断续续的遣使交流,影响力将从盛唐一直延续到明朝。但顶着相同国名的来客,在身份与起始点方面都有重大不同。仅仅通过这些点滴记录,就足以帮助我们勾勒出相对完整的历史进程。

梦里不知身是客:战俘杜环的传奇世纪之旅

在怛罗斯之战中,有数千唐军被俘,杜环就是其中之一。

在唐军中担任书记官的他,不会想到自己的人生会就此发生重大改变。虽然成为了战俘,却又被吸纳进入了阿拉伯帝国的军队系统。最后甚依靠穆斯林世界的商业网络,环游了大半个文明世界。

西行漫记:

蒙古帝国特使拉班-扫马的欧洲之旅

历史上,像基督教这样有着普世精神的宗教,往往会以极大的热情向着远方派出传教使团。

这些使团往往会以极大的热情和坚定的意志,向着遥远的远方矢志不渝地传播信仰。其结果是在遥远的地方归化一些外族的信徒,让他们具有双重文化的身份,并使其成为不同文化间的使者。

元朝初年的拉班扫马,就是一个信奉景教的畏兀儿人。他在13世纪末的传奇之旅,串联起了亚欧大陆上各个主要强权和当时的著名君主,并见证了蒙古西征和十字军东征的尾声。

为什么马可波罗必须来过中国?

近些年来,由于关于振兴丝绸之路和加强中外经济文化交流的呼声不绝于耳。加上一部迄今为止成本最高的美剧《马可波罗》在网络间的热映。使得越来越多的人将目光重新投向了马可波罗这位富有传奇色彩的游记作家,以及他那部广为流传的《马可波罗游记》。但这也牵扯出了一个已经争论了一个多世纪的问题:

马可波罗到底有没有来过中国。

流浪骑士:

玩转三大伊斯兰帝国的德意志勇士

中世纪时代的世界,各地区交流的频次远超后人的想象。

我们不仅能从史海中寻觅马可波罗这样的幸运商人,也能在崇尚武功的骑士中发现真正的远游者。出生在德意志地区的约翰-希尔特贝格,无疑就是个中翘楚。他的传奇人生在很大程度上能使马可波罗等人都显得黯淡失色。而他的事迹本身,又是骑士阶层在中世纪即将结束时的转型先兆。

所以,即便你从不知晓约翰骑士的故事,也应该静下心来聆听这段非凡往事。

艺术品中的历史:

大明朝官员竟乍现波斯《列王记》插图

这是一幅典型的中世纪波斯手抄本插图。

虽然创作于公元1444年,内容却是讲述古代波斯帝国史诗的

《列王记》

。此书最早被发现于伊朗南部城市设拉子,现存于美国的克利夫兰博物馆,属于典型的15世纪风格产物。

尽管《列王记》的内容成型于公元977-1010年之间,但在插图上竟出现有3名身着明朝官服的人。

显然,这是前考古时代的特有产物。因为所有时代的作者,都会用接近所处年代的事物,描绘他所认为的古代风貌。因此,这3名出现在古波斯史诗中的明朝官员,实际上是当年被帖木儿扣押的使团成员。

鸡同鸭讲系列:

航海先驱达伽马的首次印度之旅

15世纪的最后几年里,哥伦布从新大陆成功返航,引发航海强国葡萄牙的嫉妒和担心。

里斯本宫廷也开始新一轮的战略部署和海外扩张。

但强大的航海知识,不等于丰富的海外见闻。

建立于十字军背景下的葡萄牙,始终将传播信仰和归化异教徒作为天然使命。因此,包括达伽马在内的先驱都很难同东方统治者们形成默契。因为所有国家在跨文化交流中,都是抱着先入为主的观念,习惯强行将自己的经验套到别人头上。

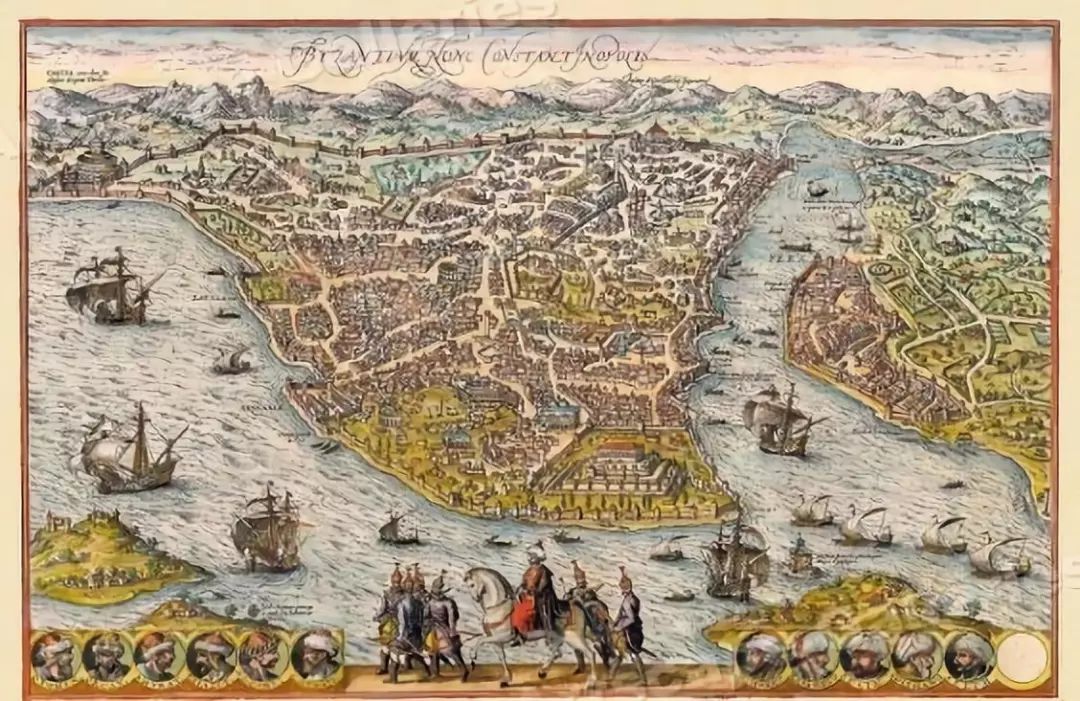

《中国纪行》:中亚世界与丝绸之路的最后呐喊

公元1515年,商人出生的阿里-阿克巴尔来到了奥斯曼帝国都城--君士坦丁堡。

他此行的最大目的却不是贸易,而是要完成让他在后世留名的著作

《中国纪行》

。这部几经波折才进献给奥斯曼苏丹的东方学手册,成为了后人窥探中世纪晚期-近代早期东亚历史风貌的稀有参考。

但此书并没有引起奥斯曼帝国的重视,更没有让历史的进程发生任何扭转。

阿克巴尔著书立作的最大愿景自然也不可能实现。他本希望借助当时最强大的穆斯林帝国,来帮助振兴家乡经济。可终究不可避免的坐视中亚世界的持久性衰退。

屯门-西草湾神话:

欧洲第一位驻华大使的悲惨遭遇

近代中国与西方的交往与冲突始于16世纪初年。新兴的西方海洋帝国葡萄牙异军突起,沿着好望角到印度洋,一直探索到中国南方海岸线。

而在郑和下西洋后就执行严格的禁海锁国政策的大明王朝面对这种突变局面,总被人认为措手不及。过去,我们总是将双方的冲突定性为单纯的文化差异和殖民者入侵造成的暴力反抗。但当我们继续挖掘这段历史,我们却能察觉到,这些看似简单而必然的冲突背后,所反应的问题,远比我们想象的要多很多。有些内涵甚至今天看来都可能有些似曾相识。

玩转亚洲:

葡萄牙冒险家与他见识过的各亚洲军事体系

16世纪,葡萄牙人纵横四海,并因此闯入亚洲腹地。

尽管他们在欧洲不以军事强国著称,却依靠丰富的战斗经验与见多识广的履历,让古老的大陆为之一震。

费尔南德斯-平托无疑是其中的杰出代表。

他在亚洲冒险的21年里,几乎同当时所有的派系交手。最后还以朴实无华的语句,为后人留下那个时代的各地风貌。尽管其中不乏认知缺陷和捕风捉影,却也是不可多得的见闻材料。

鸡同鸭讲系列:

利玛窦在明朝遇到的文化对冲

马泰奥-里奇是典型的耶稣会成员,是一个智慧、有素养且有学识的意大利贵族。此人在1582年来到了澳门,今天的我们则知道他后来的新名字--利玛窦。

当时,葡萄牙人已经租住澳门几十年了,天主教会也把这里当作进入内地的跳板。

澳门便渐渐成为中西文化交汇之地,利玛窦也将从这里开始他的明朝之旅。虽然取得了很多成果,但与自己的初期设想还是存在巨大的不同。

来自英伦的日本武士:

三浦按针与近代早期的日本西式帆船

日本虽然是一个四面环海的岛国,在历史上却并不以航海见长。

由于所处的地理环境过于封闭,四个偌大的岛屿及周边小岛一起,形成了一个近乎半封闭的内循环世界。少量的外部影响输入,基本都局限于东亚大陆和朝鲜半岛。

尽管少量的日本人也通过并不高明的航海技术,偶尔去外面的世界进行探索和贸易。但这些零星的行动,毕竟不能撼动地缘格局所造成的整体氛围。

以至于在很长一段时间里,日本的造船技术被欧亚大陆上甩开了一大截。