向上看是大多数人的本能,早在1783年,法国科学家夏尔就已经和助手乘坐世界上第一只载人氢气球从巴黎升空,一度飞到2750米。他们成为世界上最早的在一天之内看过两次晚霞的人。

深入幽暗的海底,就不是很多人能去了解的领域。

入海三千米,远比上天三千米艰难。海平面3000-4000米下的海底的热液区,这里上演着

“冰与火之歌”

,是地球上的极端典型环境。这里的海水水温常年保持在0到3摄氏度,热液喷口流体温度却可达300℃以上。这里的水又密又咸,水压相当于一个人躺在地上,在他身上压17个自由女神像。

热闹的热液生态圈

热闹的热液生态圈

由于热液喷口的存在,在这里,组成物质除水以外,还含有H

2

S、HCL、HF、SO

2

、CO、 CO

2

、 H

2

、 N

2

等挥发性组分,金属元素有Fe、

Co、Mn、

Cu、Pb、Zn、Au、Ag、W、Sn等。这些元素都是后生地质活动的重要参与者和关键性因素。

在这样特殊的环境中,却生存着密集的生物群落和特殊的物种。

深海热液区是一个巨大、天然的生物基因资源库。

不同于《海底两万里》里所见到的瑰丽世界,这里幽暗,生物外形奇异。深海热液口及其生物群落自1977年发现以来。受到海洋学界和生物界的广泛关注,并在热液生物生理、生态和生物地理学等方面取得了显著的进展。

热液口生物群落有独特的种类组成,90%以上的物种是属于这类生境的特有种,对它们的认识还比较肤浅。

在这其中软体动物种类最多,分布最广,其次是节肢动物门和环节动物门,这3个门的种类占所有热液口种类的90%以上。相比于深海其他生境,热液口生物群落的物种多样性并不高。

软体动物

:贻贝通常是最早进入热液口的贝类,在贻贝的鳃上有共生细菌,是贻贝的主要食物来源。 蛤进入热液口要比贻贝晚。蛤的鳃组织有团块状的硫细菌共生,此外,它还能摄食悬浮颗粒。

环节动物

:管栖蠕虫是身体结构十分特殊的一类大型热液口生物,也是最早进入一个新的热液口的生物之一。是重要的一类底栖动物。

甲壳动物

:如虾、十足目蟹类、藤壶等,有的是腐食食性者,有的摄食管栖蠕虫、小贻贝或多毛类。

所谓的

“热泉虾”

,其

密度可达2000个/立方米是群落最主要的优势种之一。这种虾眼睛很可能失去了可视功能,但在其头胸甲的胄区长有一个明显的感光斑,可能用于感知热液辐射出的热量。

热液口区域同时生活着许多其他大型

底栖动物

,有些热液口海葵很丰富。一些鱼类和章鱼也在热液口区域活动,以管栖蠕虫、虾、蟹、蛤和贻贝等为食,是热液口生物群落的顶级捕食者。

热液口环境中有非常丰富的能氧化硫的微生物,大部分居住在管栖蠕虫、蛤、贻贝等动物的体内,形成内共生关系。此外,还有大量自由生活的微生物,以颗粒形态聚集在生物和非生物物体的表面,给摄食悬浮物和沉积物的热液动物提供了一个潜在的食物来源。

“煮不熟的虾与螺”

“煮不熟的虾与螺”

许多吃货总是对不明生物抱着这样的疑问:

“

能吃吗?好吃吗?怎么吃?

”

在深海的盲虾和螺一定会让这群吃货头疼。

热液盲虾

(hydrothermal vent shrimp), Rimicaris-spp是生存于深海热液区的一类独特生物,可在热液区畅游。1989年盲虾由Van Dover团队发现,同年Chamberlin阐明盲虾的眼部没有视觉成像系统,但是具备高密度的视紫红质,这正是生物感光物种所具备的特征。盲虾的种群形成、适应进化、生命活动特征等一直受到生物学家的关注。

盲虾虽然早在上世纪就被发现,但是一直以来对它的研究报道并不多,最近几年才开始出现零星的分子生物学层面的研究,如Ravaux, J 团队通过热激反应(33-38.5 ± 2°C)研究盲虾特异表达的基因。浙江大学章晓波团队发现盲虾通过microRNA调节作用,可以自身合成化合物用来抵御病原的侵染和复制。

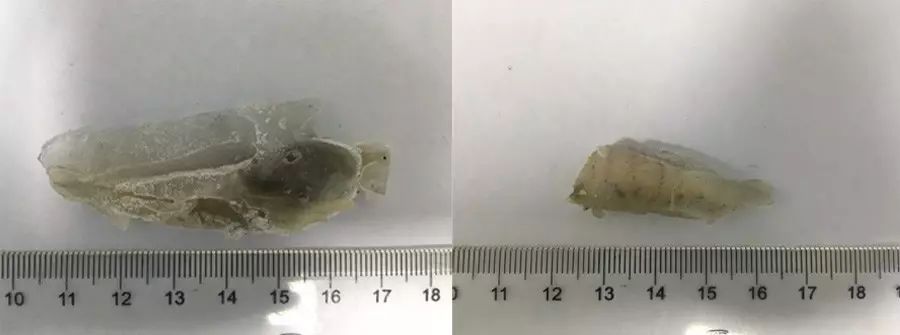

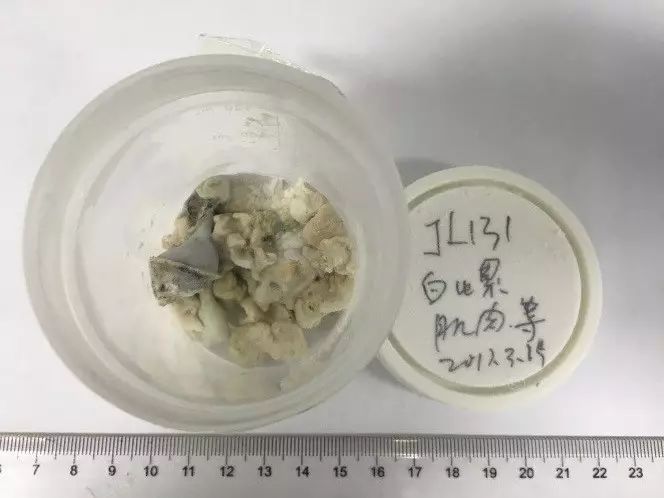

盲虾样品

热液口的腹足类(螺)个体不大,可以捕到的个体最大约3-4cm,但不可小瞧的是,它们有的具备非常发达的呼吸系统(如白螺),有的具备非常发达的消化系统且身披着毛刺(如毛螺),有的满身黑色铠甲(如鳞螺),据分析这铠甲的主要成份是硫化铁,这是非常另人惊叹的发现。 在我国,几乎未见有深海腹足类的研究报道,有必要加强对铠甲的形成机制的探索。

白螺样品

白角鳞螺样品

毛螺样品

华大基因合作伙伴国家海洋局第三海洋研究所海洋生物遗传资源重点实验室邵宗泽团队,有着丰富的盲虾共附微生物宏基因组研究经验。他们分离了盲虾鳃中的附生好氧菌及厌氧菌,16S系统发育分析结果显示,南大西洋洋中脊盲虾虾鳃附生菌类型较为丰富,并已利用宏基因组的方法对

鳃

部的附生微生物进行了分析,对于附生菌的研究能够更加全面的认识盲虾与附生菌之间的相互作用。

然而迄今为止,关于高通量的组学研究的报道极少,这也限制了深海生物的基因资源开发和利用。

一窥深海奇珍的秘密

一窥深海奇珍的秘密

2017年4月4日,航行1万余海里,“向阳红09”船在西北印度洋完成2017年蛟龙号试验性应用航次(中国大洋第38航次)第一航段科考任务后,于4月4日顺利抵达海南三亚锚地。

这是人类第一次搭乘载人潜水器造访西北印度洋海底热液区,这趟下潜,蛟龙号带回来岩石、硫化物、盲虾及保压热液流体等诸多样品。

国家海洋局第三海洋研究所研究员邵宗泽向中国海洋报介绍,在显微镜下,盲虾鳃的尖端呈羽毛状,在每一根羽枝上都聚集成千上万的热液微生物。热液流经盲虾的鳃部时,微生物可将水中的硫化氢等有毒化学物质转化为盲虾生存所需的能量。”邵宗泽说,研究热液微生物,可帮助人类理解高压、高硫化氢等极端环境下的生命过程及基因资源潜力,从而提取开发具有医学、工业价值的生物制品。

青岛华大基因研究院与海洋三所研究团队合作,开展深海生物基因组的深入研究。计划通过结合多种组学、多种技术、多个物种,实现多重验证,探明深海热液区里生物的生存代谢方式,适应机制等科学问题。对海洋极端环境生态的研究,将能多角度、多层次了解到极端环境适应、物种趋同进化、物种协同共生等。

随着科技的发展,人类能触及的神秘空间越来越多。当世界在人类面前展现未知的一面,戴上基因科技这幅“眼镜”,我们可以一窥生命的奥妙。