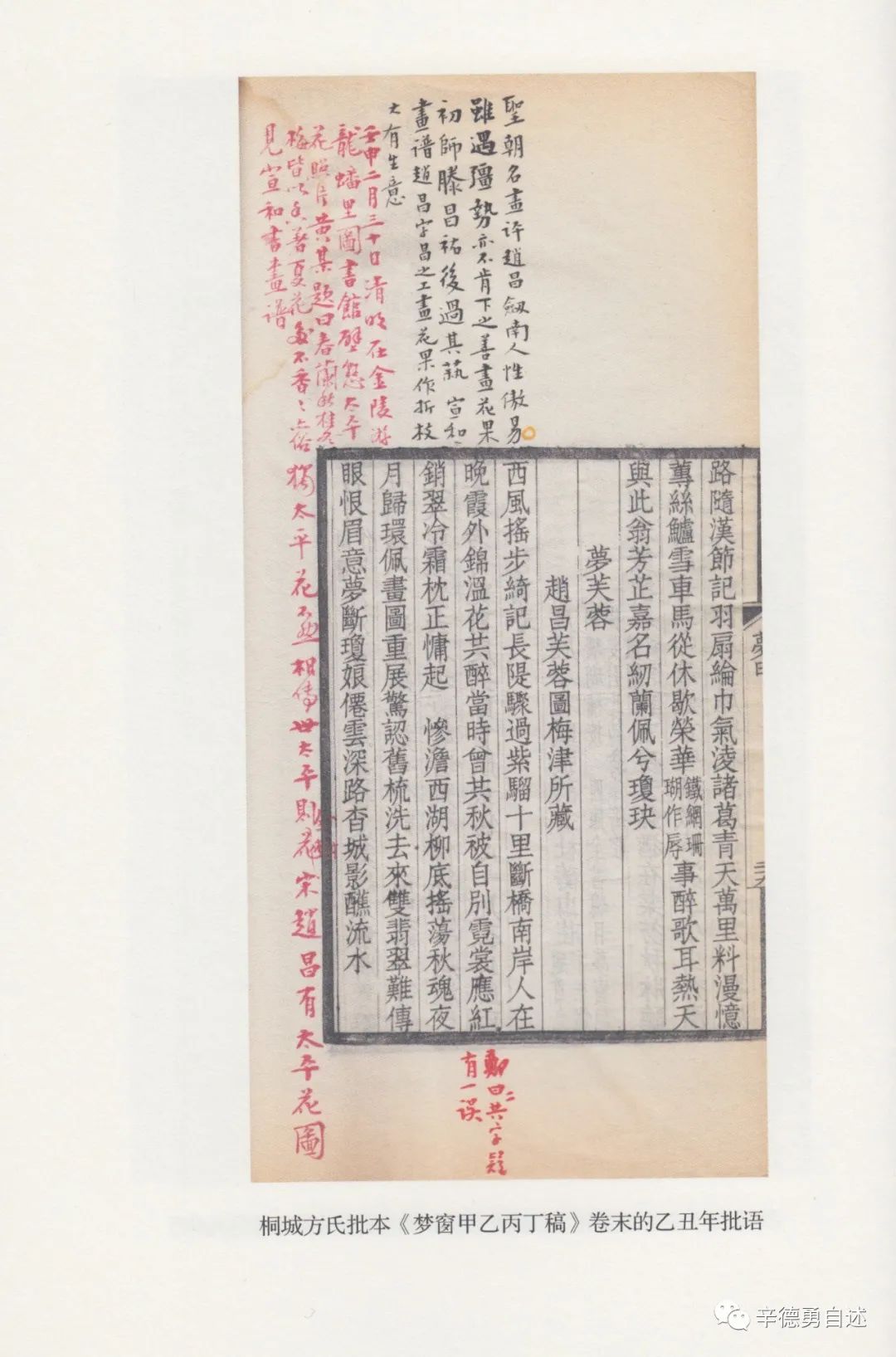

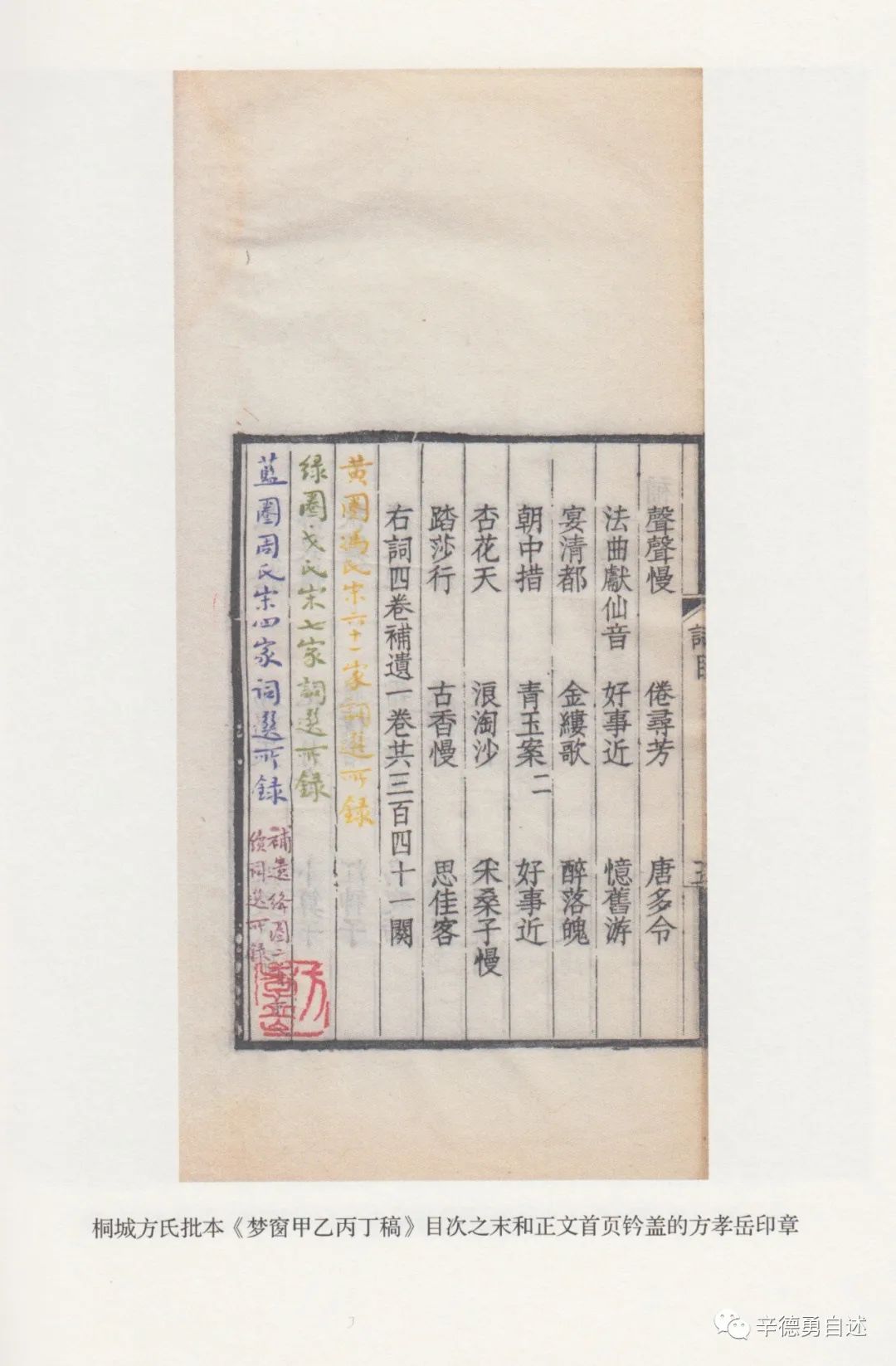

拙著

《看葉閒語》

的樣書,昨天拿到手啦。

這書本該是去年11月印出的,但由於種種原因,特別是後來的那個美國病毒造成的紐約肺炎,蔓延所有有人呆的地方,英明的國家英明地停工停產。所以,現在拿到了,應該說是很快了。感謝冒險上工的出版社和印刷廠的人們。

下面重發一下本書的自序和其中的

《由梁效〈讀鹽鐵論〉想到的》

一文。供大家瞭解大致的內容。

說明一下,書名中的“

看

”字,應讀作

kān

,是看護的意思,現在是春天,不是去山上看紅葉的意思,季節也不對。書架上分類的時候,更不要放在植物學、園藝學或是旅遊觀光那一類裏,當然也不是護林員看護林子的。

這到底是什麼意思,我序裏講了。

自 序

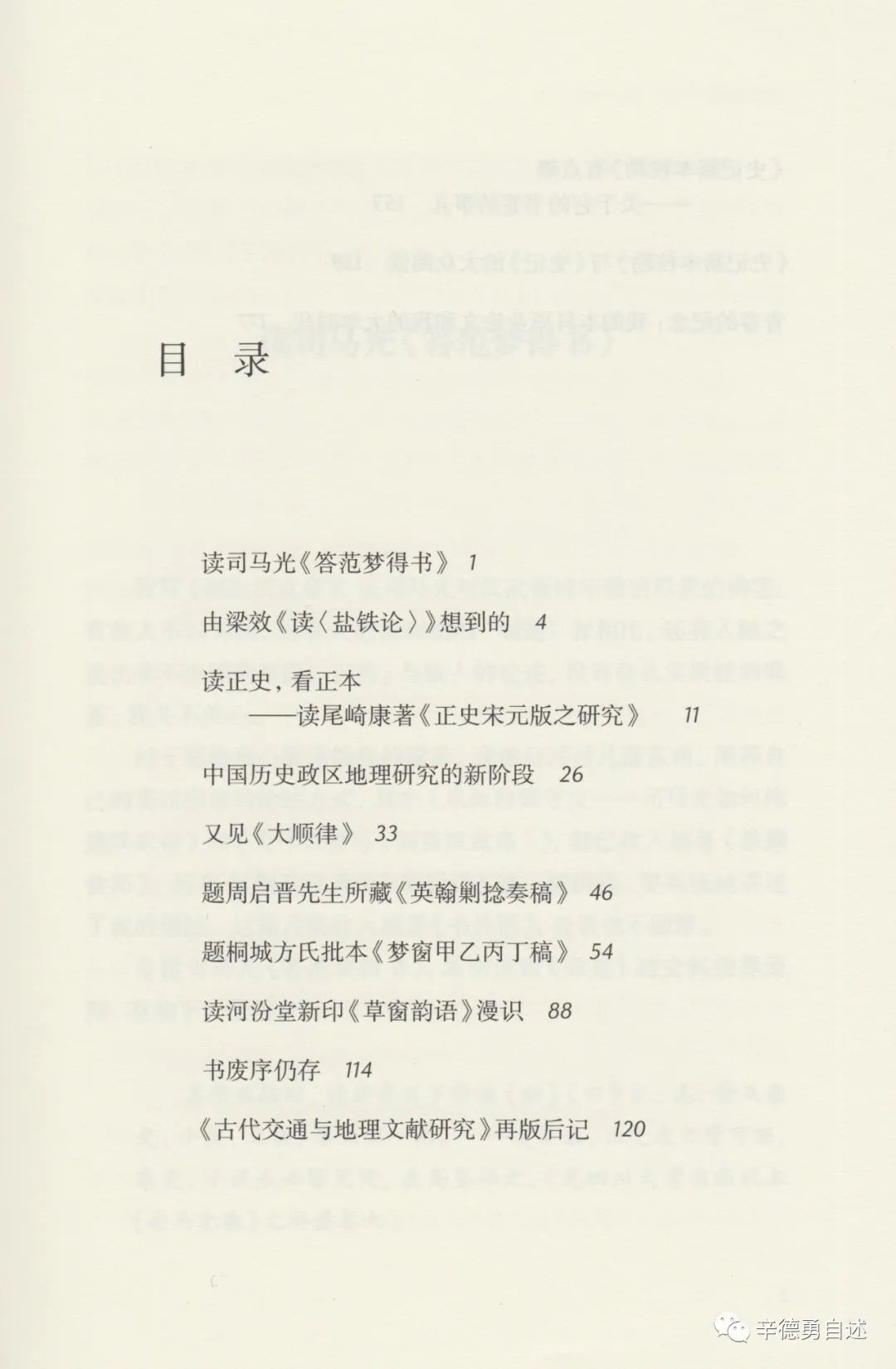

這些雜七雜八的文稿,又可以編成一冊小書了。

翻看上一冊同類小書《翻書說故事》的序文,題署的時間,是今年年初的1月,到現在還不到四個月。

雖然編在這裏的文稿有些是在把《翻書說故事》交給出版社之前就已經寫成了的,但對於一個從事歷史學教學和研究的職業學人來說,這類東西,確實寫得有點兒多了。這主要是因爲身體還不是很好,不敢花力氣去寫很費勁的研究論文,而由於種種緣由,又有一些經歷,需要記錄下來;有一些想法,想要表達出來——或關於自己,或關於自己所從事的職業和身處的時世。於是,就有了這些雜亂的文字。

近年來,對做人做學問,都常常會有一些雖很膚淺但卻很強烈的感想。

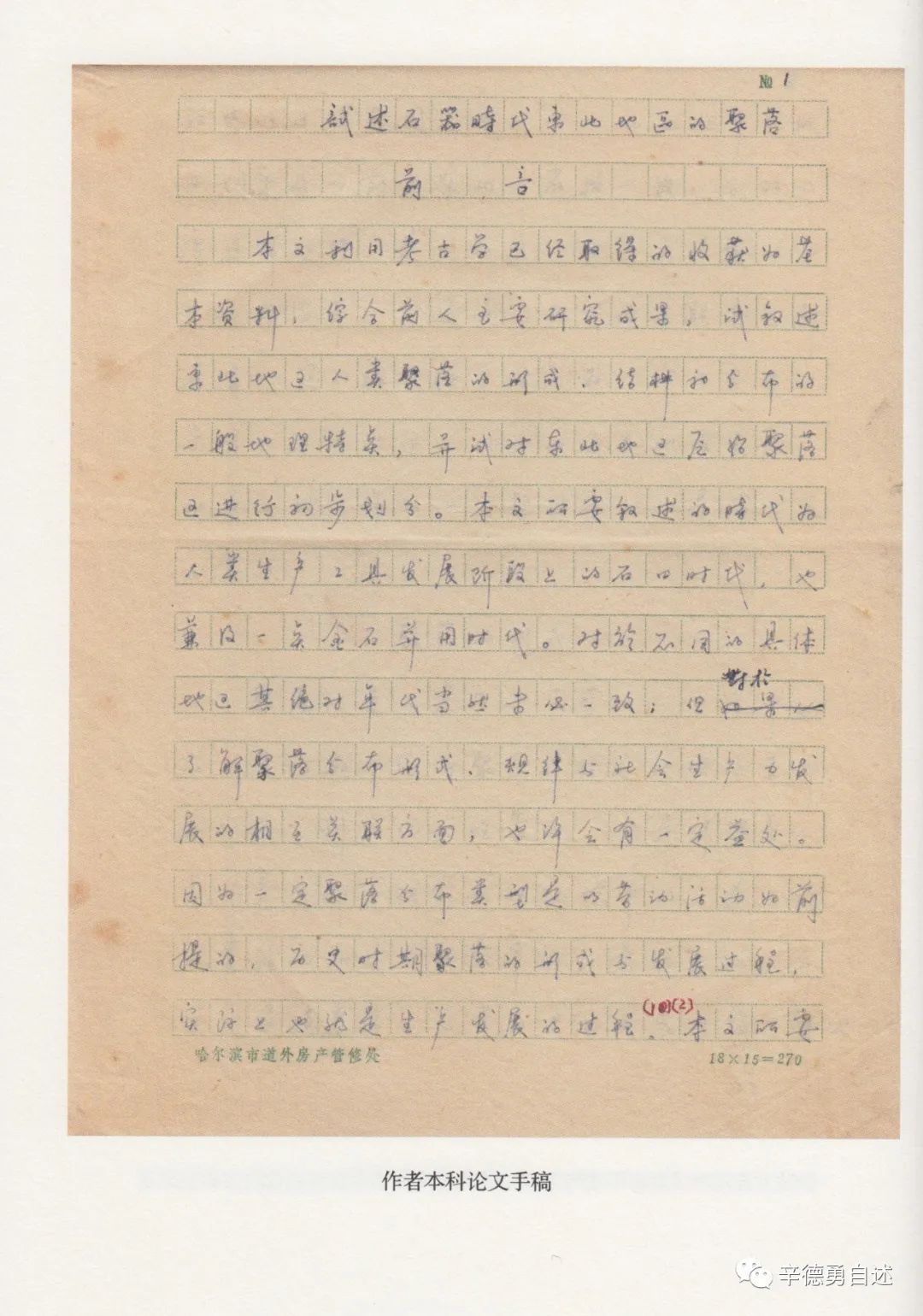

今年春天,是我們七七級大學生走入大學校園整整四十週年。寫《青春的紀念:我的本科畢業論文和我的大學時代》這篇文稿,讓我回想起很多很多。

在2014年的燕京學堂事件中,我在呈送給當時一位常務副校長的信中寫道:“相信您和我一樣,清楚記得我們的青春歲月,記得我們對知識和真理的憧憬,記得我們那一代人爲實現社會正義走過的路程,包括那些走在我們隊列最前面,已經爲之獻身的朋友。”這樣說,是因爲北大這位副校長也是七七級本科生。那一個年級的學生,在中國歷史上的經歷,是非常特殊的。他是否用心讀過我的信,不得而知,其實也並不重要,或許這衹是我一廂情願的想法。同年或同學走入完全不同的人生道路,古往今來,都是很正常的事。人都年輕過,也都會老,但能夠在人生的路上始終懷抱自己年輕時對知識和真理的憧憬,這樣的人,實在不是很多,我們那一代人也是這樣。

四十年,一路走來,我一直努力堅守着自己的憧憬,希望自己努力多學得一些老一輩的治學精神和方法,希望中國的學術日益興旺,希望中國的社會能夠像我們那一代人所期望的那樣一天比一天更加美好。

時間在淘洗着一切,我們那一代人中的英雄豪傑也已日漸衰老;更有很多優秀的同年人,已經倒在了這條前行的路上。每當我看到這些人,想起這些人,都會爲自己的懦弱、苟且和庸劣感到羞愧,能夠努力踐行當年憧憬的一點點事情,衹剩下埋頭苦幹以做好自己的教學和研究工作了。如果說,我寫下編錄在這裏的這些文稿,除了個人的學術旨趣之外,還另有什麼潛在內涵的話,那就是這樣的人生追求了。

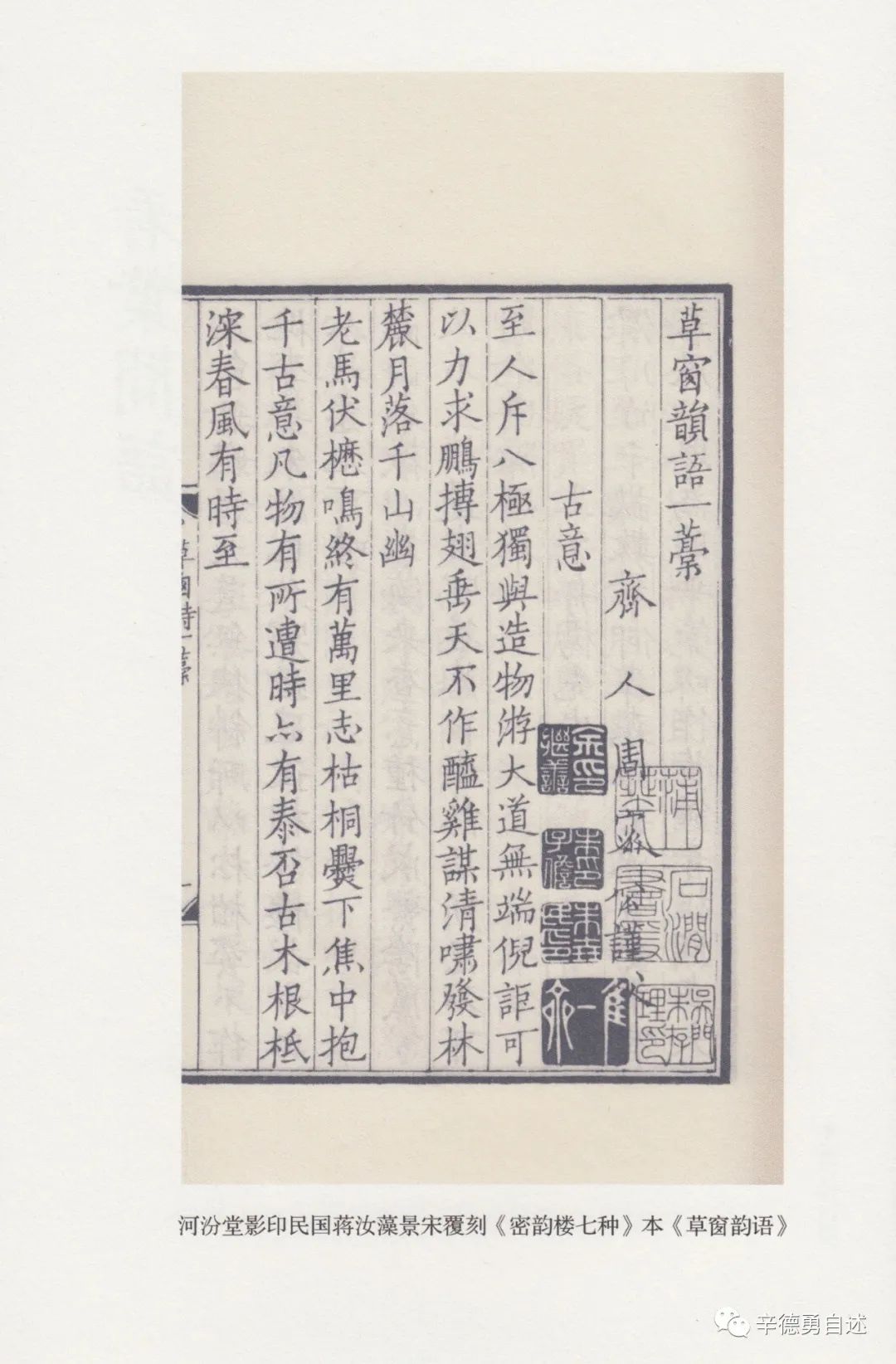

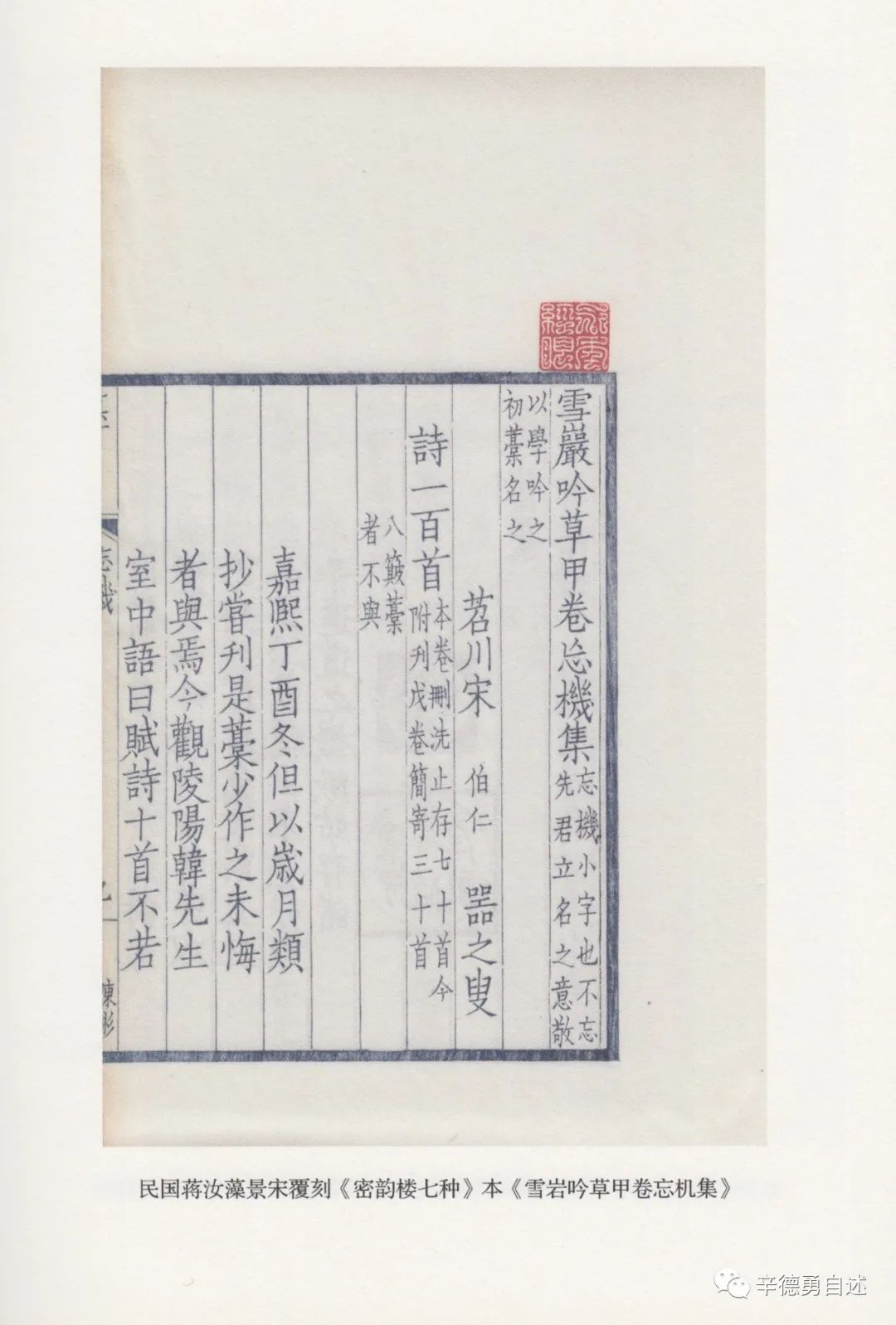

中國傳統的書籍,在正文之前,往往會多訂上一兩頁空白的紙張,謂之“看葉”或者“護葉”,可以保護書籍的內文,讀書人也可以在上面隨手寫些感想或是題跋。收在這裏的文章,都不過是讀書過程中一時的心得;對於嚴肅的學問家來說,都是可說可不說的閒話。所以,我用“看葉閒語”來作爲這本小冊子的名目。

2018

年5月14日記

由梁效《讀〈鹽鐵論〉》想到的

手邊偶然碰到梁效的《讀〈鹽鐵論〉》。由於前一段寫《製造漢武帝》,述及漢武帝晚年政治取向問題,《鹽鐵論》是我確信自己看法的主要支撑,故免不了心生好奇,看了一下。

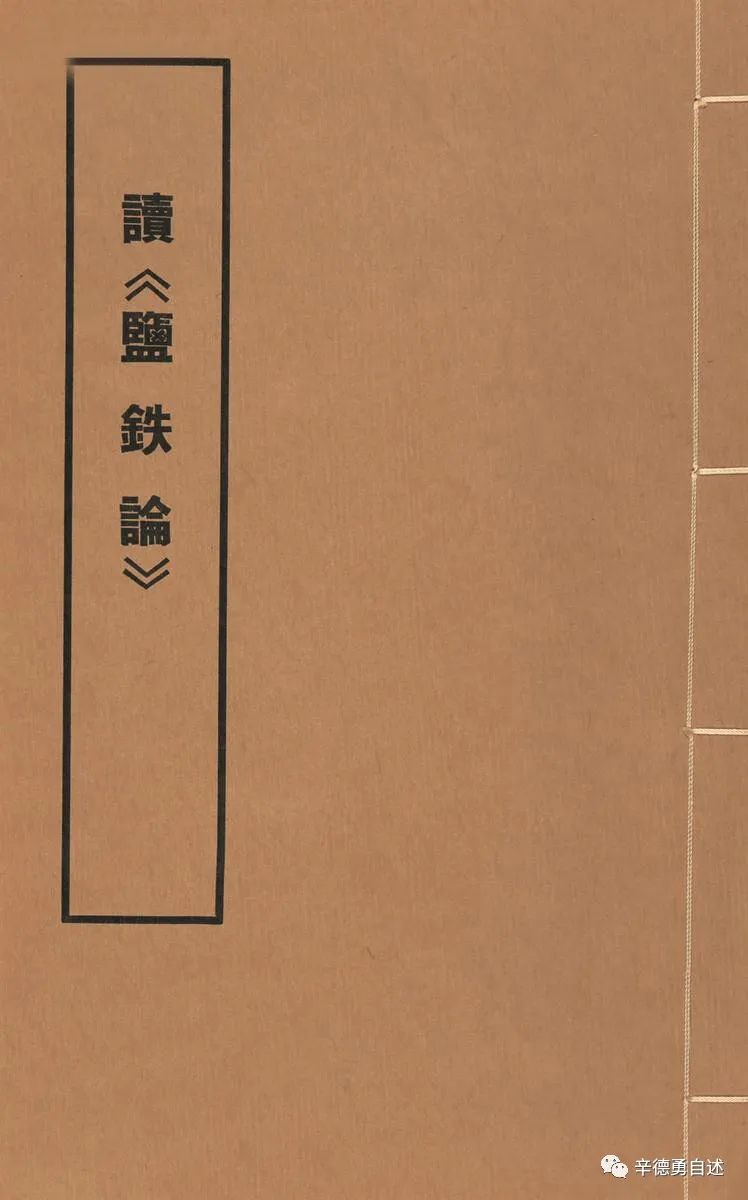

線裝大字單行本

《讀〈鹽鐵論》〉封面

我這個年齡的人,當然人人都知道大名鼎鼎的“梁效”。“梁效”是諧音於“兩校”的一個筆名,而“兩校”就是“文革”期間由北大、清華兩所大學教師組成的御用寫作班子。在考入這兩所學校的人眼中(當然這是特指本科,不僅不包括走讀的夜校,也絕不包括碩士和博士),聖朝的大學,除了自己的母校以外,衹是隔壁另外還有一所因反襯其優越地位而存在的莫名其妙的校園而已。所以,不管有沒有上邊兒的意思,用這兩個字做筆名,都是很自然的事情。

雖然當年組織上領着讀過不少梁效的文章,肯定也包括這篇《讀〈鹽鐵論〉》,但自己年齡太小,寫的都是些什麼胡話,早就忘光了。現在靠中國古代歷史混飯吃,這麼多年了,再一讀,自然會有一些想法。

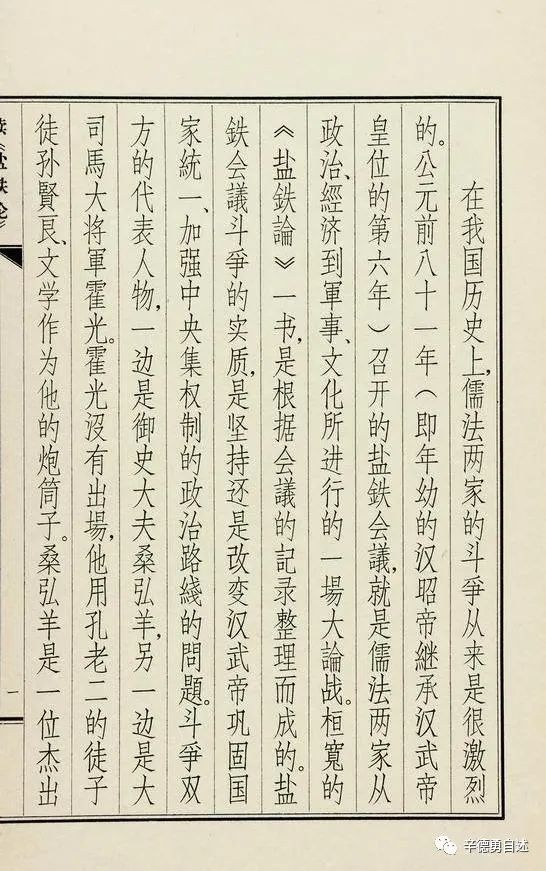

線裝大字單行本

《讀〈鹽鐵論》〉內文

這篇文章還有個副標題——“西漢中期儒法兩家的一場大論戰”,而文中開篇即點明這場論戰的實質問題:“鹽鐵會議鬪爭的實質,是堅持還是改變漢武帝鞏固國家統一、加強中央集權制的政治路線的問題。”若是拋開其政治標籤,讓我更簡化一些來表述這段話的內容的話,或可謂之曰:“鹽鐵會議鬪爭的實質,是堅持還是改變漢武帝既定治國路線的問題。”不言而喻,這條治國路線,是漢武帝一以貫之的所謂“尚功”的路線,而不是什麼“守文”的路線。因爲要是“守文”的路線,就不會有鹽鐵會議,也不會有賢良文學們對漢武帝治國路線的放肆攻訐了。

除了對會議宗旨的表述之外,《讀〈鹽鐵論〉》這篇文章,通篇都是強詞奪理的胡說八道,實在不值一讀。不過我感興趣的,就是它對會議宗旨的這一認識。

這是一個簡單的事實,開卷即明,是不需要多大學問、也不必花費什麼功夫的。

據主要作者之一范達人先生講,寫這篇文章,是受《紅旗》雜誌相關人員的“特約”(范達人《“梁效”幾篇重點文章的寫作經過》)。但《紅旗》雜誌又是受意於誰?這用不着做什麼考證——衹能出自“他老人家”的旨意。衆所周知,“老人家”就喜歡這樣借古喻今,藉古人、死人,打今人、活人。但這樣做,正需要首先藉助一件實有的基本史事。不管怎麼講歪理,怎麼肆意發揮,這個基本的史事還是要有的。

這樣我們就很容易理解,在先主席的眼裏,漢武帝不僅至死也沒有改變其治國路線,而且還安排了諸如桑弘羊這樣的人物,繼續貫徹執行這一路線。這同樣不是因爲“他老人家”天賦超人,獨具慧眼,而是因爲他是先看了《鹽鐵論》纔指使人來寫這篇文章。儘管讀法和我們這些書呆子大不相同,但先主席確實是喜歡讀古書的,而且還真讀了很多古書。衹要沒有其他先入爲主的成見,世界上絕大多數人翻看《鹽鐵論》一過,衹能得出這樣的認識。事情就這麼簡單。所謂“借題發揮”,發揮得即使離題萬里,那問題也是出在發揮者的論述上,而不是被借用的“題目”本身。

有意思的是,田餘慶先生當年雖然沒有參與《讀〈鹽鐵論〉》的寫作,卻也是“梁效”成員之一,不能不熟知這篇“鴻文”。文字雖然是“梁效”寫的,但發表出來的文章,代表的卻是黨中央的意志,是毛主席的思想,即使是執筆寫稿的人,也要虔心敬意地學,田餘慶先生當然也要認真學習,而且是一定會同時好好看看《鹽鐵論》的。

那麼,後來撰寫《論輪臺詔》一文以闡發漢武帝晚年改弦更張的政治舉措時,爲什麼沒有充分重視《鹽鐵論》體現的西漢政治實態呢?或者說田餘慶先生所說漢武帝晚年政治路線的變革爲什麼會與《鹽鐵論》的內容絕然牴觸呢?這事兒在我看來,實在有些匪夷所思。

不過事情既然已經發生,而且至今仍有很多人堅信乃至強烈崇信田餘慶先生提出的觀點,因而也不妨努力揣測一下其間的緣由。或許有人會想,田餘慶先生一定另有自己的解釋,而且在授課過程中會向學生講述這樣的問題,用不着我來妄加揣測。我曾當面諮詢一位對田餘慶先生《論輪臺詔》一文極力推崇的田門弟子:“如何解釋田先生觀點與《鹽鐵論》記載的矛盾?”回答是:“我沒想到過這一問題。”這不僅出乎我的意料之外,可能也出乎很多人的意料之外。但我所知道的實際情況,就是這樣。

這篇文章的主要執筆者范達人、何芳川等人,同樣是京師大學堂講壇上的教師,對他們,田先生當然不會與隔壁那所大學的人一例看待。問題是他們都是研究外國史的,研究中國古代史的人怎樣看待外國史學者在那種特殊情況下寫出的文章,就是另外一個問題了。