来源:金错刀(ID:ijincuodao)

作者:秀男 张一弛

知乎最近被骂的次数有点多:内容越来越水、300大V集体出走、满屏广告,这次,干脆直接上升到 “知乎连想法都没有了”。

事情的起因来源于知乎最近一次的更新。

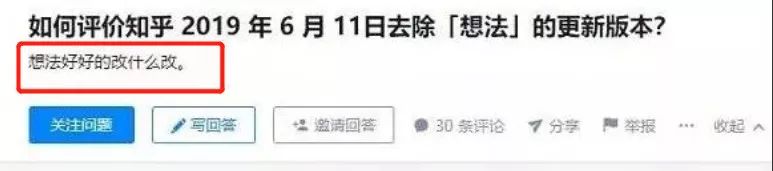

在这一版本中,让老用户没想到的改动是知乎的灵魂板块——“想法”,居然被删掉了。

如果你是这两天逛过知乎的老用户,就会明白这个改动的反对声音有多大。

想法,是知乎仅剩的一片没广告的区域:

对有内容生产能力的用户而言,能够帮助他们便捷地记录日常灵感和思考;而对于习惯“看”的用户来说,“想法“降低了内容创作门槛。

其实,因为产品的升级改版被骂对这些APP来说是很平常的一件事,就连微信,每次改版都争议一片,但这次知乎明知道“想法区”对于用户的重要性,却公然跟用户对着干。

这背后,藏着一个流量帝国的变现焦虑。

门槛极高,

是九年前知乎最显眼的标签。

知乎刚诞生时,没有两把刷子的人,都不敢上知乎——“211的不敢说话,985刚到门槛,有底气发言的人,最起码也得是常青藤。”

李开复、徐小平、王小川、keso等行业大牛纷纷活跃在当年的知乎上。李开复会在知乎上回答行业知识、也会回答网友希望自己女儿成为什么样的人。

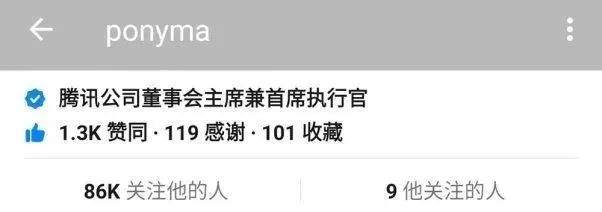

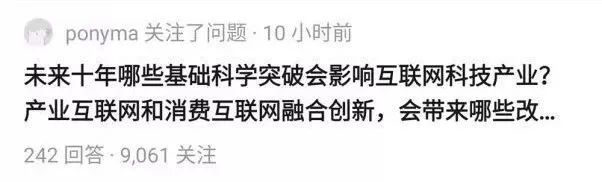

马化腾在线提问未来十年互联网发展趋势。

而现在的知乎,却变成了“贴吧版度娘”,奇葩问题、另类回答,简直分分钟刷新三观。

像“如何吸引女生?”、“男生真的不喜欢腿粗的女生吗?”、“如何评价XX事件?”等问题,随便一个回答都是几万+的点赞。

这么大的反差和知乎“高质量的问答社区”的定位实在相去甚远。

2010年知乎诞生,知乎之所以能赢得一大票的高精尖用户,靠的是两点:

一、规模上的反潮流;二、内容高质量。

在当时国内问答类的产品只有“百度知道”,按理说知乎完全可以甩开膀子干,但知乎却反其道而行,严格采用邀请注册的方式,登录知乎必须通过邀请码。

反其道而行,反而让知乎成为互联网上最靓的仔。

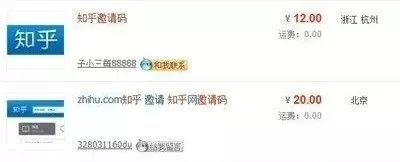

那时候知乎的微博和邮箱里塞满了索要邀请码的留言;甚至在淘宝上,炒到售价120元一个的知乎邀请码也很快一售而空。

这种在用户规模上反潮流的做法,虽然一定程度上限制了流量,但成功吸引了各行各业的高素质人群,知乎上迅速聚集了一批高质量用户。当时由各路行业 KOL、大 V 牵头,平台上的问、答质量均高于此前的百度知道。

知乎用户@谌斌 用一句“谈笑有鸿儒,往来无白丁,无微博之乱耳,无SNS之劳形”形象地描绘了知乎当时的社区氛围。

知乎在这种封闭的环境下,迅速积攒起了很高的人气,人们对知乎“高精尖”的印象也就此形成。

但经历了将近两年的邀请制发展后,开始呈现疲态。知乎作为一款内容产品,用户增长是逃不开的话题,它是连接社区关系和商业变现的重要命脉。

“束之高阁”的知乎必然要放低身段,招揽更多“顾客”。

最终在2013年3月,知乎正式向公众开放注册,很快,知乎用户量呈爆发式增长:不到一年时间,迅速由40万飙升至400万;三年后升至2000多万;截至2018年11月底,知乎注册用户数已超过2.2亿,达到了一个新高。

随着用户与流量而来的,是曾经高端垂直文化开始慢慢消失。

从2.2亿的流量上来看,知乎服务大部分人的抉择是对的,但靠规模上反潮流和内容上高质量发家的知乎,在规模跟上潮流后,质量上的随波逐流和商业变现难的问题也逐渐出现。

知乎,也要考虑怎么赚钱了。

知乎创始人周源曾多次在公开场合表达了对《美国大城市的死与生》一书的偏爱,并把创建知乎比喻成修建城邦。“在产品上线之初,你是一个项目经理,但现在,你得学会成为一名市长。”

周源就是知乎这座“信息之城”的“市长”,他面临的最大挑战就是如何“管理”城邦中的2.2亿“平民”。

知乎作为一个知识社区,它的商业模式并不明朗。在平台流量达到一定程度,想要变现却又无法绕开自己的平台定位,导致知乎的商业化一直傲慢又拧巴。

1. 被束缚的大V

知乎的拧巴,大V们感觉最为明显。

一方面知乎大V是知乎的价值壁垒,但另一方面官方又担心这类用户影响力太大,反过来裹挟平台变身营销号。因此采取了相应的限流措施,意图从各方面来限制大V的影响力。从2015年开始,不少大V表示被限流。

先是改推荐算法,发的答案都被键盘侠们顶下去,知乎大V难有当年的创作热情;

再是直接屏蔽二维码,让引流答案后面的二维码扫不成;

最后更狠,直接上“答案限流”,技术上让大V的答案难以得见天日,让大V根本就无流可引……

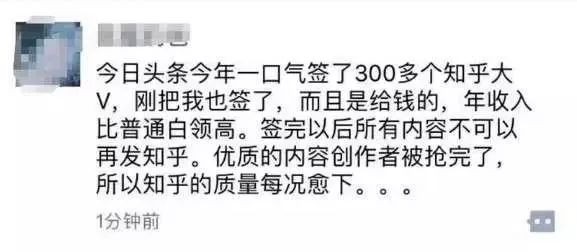

平台没有良好的物质奖励机制,使得这些年知乎大V频频出逃,虽然周源高傲表示:“赶紧走,难道他以为中国就300个写作的人?”

但根据公开资料显示,知乎目前粉丝上万的大V也不过数千人。大V出逃,内容生产力有所下降,营销变现力自然相应受损。

2. 小心翼翼接广告

即使是接广告,知乎也是各种拧巴。

顶着“精英社区”的光环,即使做营销变现,知乎也不能简单粗暴,更不能使平台的广告泛滥,而要通过优质内容进行品牌宣传 。

目前,知乎广告以信息流广告和展示广告为主,知乎日报还有专门的“这就是广告”专栏,唯恐用户觉得知乎“掉进钱眼里”。

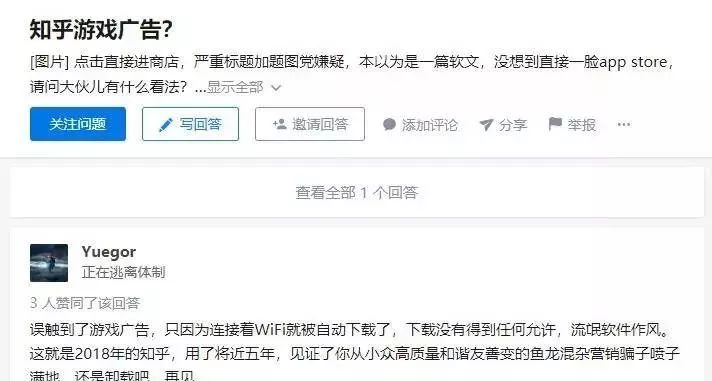

但即使这样小心翼翼,广告还是出现在关注、推荐、答案各处,有一段时间甚至连评论页也有广告。而广告内容涉及网贷、手游、洗发水甚至是交友等五花八门的领域,极大的降低了用户体验。

用户很难找到真实有用的内容,留不住用户平台营销能力也势必下降。

3.钱途不明的知识付费

随着知识付费的风口来袭,知乎开始在该领域加速布局:知乎Live、书店、私家课、读书会等产品也陆续上线,搭建起了“知识市场”的产品体系,并在2018年升级为“知乎大学”。

但据去年6月份数据显示,知乎日活用户为3400万,其中付费人次600万,每天使用知乎大学的只有100万人次,这也反映出一个事实,知识付费还难成规模。

知乎以社区问答起家,但它却没有豆瓣的克制和专一;在向知识付费平台转型的过程中,它又不像“得到”那样磊落的功利,当然也没有LinkedIn在变现上的耀眼成绩;它坐拥当前知识付费最佳流量平台,却始终纠结于平台调性和商业变现之间不得出路。

按照目前的情况来看,周源显然还没有成为一名合格的“市长”。不仅大V在骂,普通用户也在骂,同时钱也没赚到……

周源的乌托邦城镇,必须在现实中寻找到一个平衡支点。

知乎一直在妥协。