7月30日,北京传来的消息惊醒众人——要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。

像提前收到风,蔚来李斌、秦力洪、马麟,以及吉利杨学良等人,在某社交平台上发出令人深省的话:“拒绝周榜。”

暂没明文规定,“发周榜”属于内卷或恶性竞争,但回看汽车多年的发展史,

15年依然神秘的“上牌量”,车企当做护身符的“口径”,早已在车企的营销中深耕,成为内卷的罪魁祸首。

15年前,2009年3月,时任江淮董事长的左延安,似乎忍耐了多时:

“恳请交管部门公开汽车上牌数据。”

一年后,左延安被问及当时提出的建议是否有回音,答道:“被回绝。”

左延安之前,时任郑州宇通汽车总裁的汤玉祥,已提交了一次《关于公安、交通管理部门定期公开

汽车

注册数据的建议》。结果被有关部门回绝,

理由是目前信息系统技术还不成熟,达不到公开的条件;另外数据中有部分涉及公民隐私,还存在法律问题。

2010年,《参考消息》的报道一针见血:

“并不是技术问题,也无关个人隐私,而是其中有着巨大的商业利益。”

被媒体掌握的内幕是——为了准确掌握

汽车

销售信息,国内

汽车

厂家和跨国

汽车

公司,每年都要花大价钱,从某公司高价购买本企业产品在全国各地的上牌数据,以“通过这些数据来研究目标客户群和分析竞争对手情况,以制定市场战略”。

花的价钱多大?更具体化的内幕是——

当时买一个车型的上牌数据就要花40万元。

据了解,彼时全国有30多家

汽车

企业和跨国

汽车

公司在华机构。若是都花高价买上牌数据,一年下来,该公司光卖

汽车

上牌数据收入就高达数千万元人民币。而成本,估计仅是技术软件及人工成本——

异常暴利。

当然,羊毛还是得出在羊身上,车企买数据这些钱最后都打入

汽车

成本,最终是消费者在买单。

这家公司的背景是什么,没人说得透。15年来,上牌量数据偶有其江湖踪影,但多是蜻蜓点水,惊不起多大波浪,由此,

神秘的上牌量伴随着利益,被雪藏在最深度,如同供应链的一端,等待着车企前去采购。

上牌量,掌握在交管部门,而交管部门,实打实的“官方”。那么,没有了官方的数据,每一家车企自然都是官方,亦是此刻开始,“内卷”像一颗定时炸弹无形地埋在各大车企内部以及这个汽车大产业中,当季报卷到月报,当月报卷到周榜,终究爆发。

所谓的“口径”,词条释义“对问题的看法和处理问题的原则”,例句“开会统一口径,咱俩说的口径要一致”。

对于销量数据,

常用“口径”二字,分为上牌量、上险量、批发量、零售量,还有新势力涌出后惯而用之的交付量。

《12缸汽车》曾根据某家汽车大厂的产销报告而撰写销量稿,

由于产销报告和提及的品牌所公布的销量,数据有不小的出入,后被该品牌拿来作为投诉的证据,结果相关平台竟然审核通过。

这让我非常吃惊,难道作为一家上市公司,产销报告的口径还不及没来由的销量数据口径准确?

据我所知,“口径”已然成为了车企营销的护身符,如这个月的零售量差,则宣传批发量,如这个月批发量同比下滑,那就拿环比来说事,环比也不甚好看的话,那就说自家高配车型销量占比高、低配车型销量占比低,等等等等,总而言之——

总有一个合适的口径证明自己强得可怕。

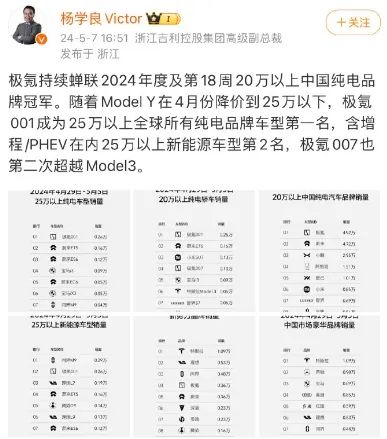

比较有意思的是,吉利跟风抵制周榜,而在此前不久,吉利高管亦在某社交平台一连发了好几张带有定语的周榜,宣传自家车型销量之大、地位之高。

无独有偶的是,除了被认为是“始作俑者”的理想,还有问界、小鹏甚至是蔚来,都抓住合适的定语,展现自己强大的一面,并掩盖自己微弱的一面。

今年5月份,吉利杨学良贴出自家某品牌某周的销量数据,并以“25万以上纯电车型”、“20万以上纯电轿车”、“20万以上中国纯电汽车品牌”等等作为定语,而进行宣传。

今年3月份,小鹏汽车贴出月榜、周榜等榜单,表示“小鹏X9获得1月、2月、3月周周销冠”;7月份,小鹏贴出海报,以“18-25万自主品牌中型纯电SUV”多达5个定语宣传小鹏G6销量第一,而这款车型,当月销量只有5426辆。

近日举办的AI智驾技术发布会上,何小鹏当场怒斥:“中国的科技公司还在干‘周销量榜’,在想办法赚钱。这不是科技竞争该有的样子。”