【文/观察者网专栏作者 臭咸鱼】

近日,聊城中级人民法院的一纸判决被《南方周末》送上了舆论热门,这起案件的细节也引来无数网民的关注。同情被告人于欢者有之,对法院一审判决不满者有之,怀疑出警警察渎职者有之,甚至怀疑南周报道失实期待剧情反转者亦有之。

不论立场、观点如何,就目前而言,最高检及地方政府、司法部门介入此事来看,真相终会有大白之时,大家拭目以待即可。

笔者也在这段时间看到一些历史爱好者,借着史书上的类似“孝子复仇”案件来表达自己的观点,其实这都是一家之言,也有可能是取了符合自己观点的案例来讲解。正所谓偏听则暗,兼听则明,我就整理了一些类似的案件,算是给大家开拓一下视野,增加一些谈资吧。

吕思勉先生说:“复仇之风,初皆起于部落之相报,虽非天下为公之义,犹有亲亲之道存焉。” 在部落时代,由于法制的不健全和文明程度并未达到更高的程度氏族部落尚未产生凌驾于氏族之上的公共权力,部落为了解决问题,多用私相复仇的办法。先秦时期复仇的对象也是多种多样,甚至有为了复仇而刺杀君主的,比较著名的事件有豫让杀赵襄子,荆轲刺秦王。

豫让刺赵襄子——“拔剑三跃而击之”

《史记·刺客列传》对这些事情记载比较详细,作者司马迁本人也对这些刺客持肯定赞扬的态度,认为此其“义或成或不成,然其立意较然,不欺其志,名垂后世,岂妄也哉!”但是先秦的复仇也并不纯粹,通常夹杂着政治斗争。秦代自商鞅变法之后,就加大了对个人仇杀行为的惩罚力度。

秦已降,为血亲父母复仇才是历史的主流。在汉时,国家已经法律层面禁止私人复仇,但是血亲复仇仍然变成了一个普遍存在的社会问题,《礼记·曲礼》:“父之仇弗与共戴天,兄弟之仇不反兵,交游之仇不同国。”

儒家文化提倡为血亲复仇对后世影响很大。自汉武帝罢黜百家独尊儒术,儒家思想在统治思想去的主导地位,尤其是春秋《公羊传》的一句“不复仇,非子也。”对汉代复仇风气产生了很大的影响。

周天游先生总结了汉代复仇风气大盛的原因:汉代延续了战国时期游侠风气,重视宗族血缘关系和孝道,道德与法律产生冲突之后进行了协调,社会风俗的诱导和地域很文化特征的因素。除此以外,笔者认为经济利益和政治利益也是重要的原因。所以在两汉相关史书中为血亲复仇的例子尤多。

司马迁《史记·游侠列传》中记载了不少“游侠”的故事,这一点也被后来的班彪、班固父子的《汉书》所继承

就目前而言,并没有发现西汉政府发布过禁止复仇的律令,所以解决仇恨问题不免要借助于民间私人的力量。例如《史记·游侠列传》中有记载郭解的故事。

郭解是西汉时河内郡人,以游侠而闻名。洛阳有两家人结仇,本地乡贤、豪强数十人前后从中调解,仇家都不肯罢休,于是有人去请郭解帮忙。郭解连夜去见仇家。由于郭解的名声太大,仇家勉强答应放弃复仇。郭解又跟仇家说:“我听说本地很多乡贤曾来调解也没效果,如今你给了我面子,我怎么可以从外地来干涉本地乡贤的事呢。”

郭解又连夜赶回去,临走前嘱咐仇家:“千万不要让别人知道我来过,你暂且对外还是说不肯答应,等我走后,再有人前来调解,你就答应他吧。”

(雒阳人有相仇者,邑中贤豪居闲者以十数,终不听。客乃见郭解。解夜见仇家,仇家曲听解。解乃谓仇家曰:“吾闻雒阳诸公在此闲,多不听者。今子幸而听解,解柰何乃从他县夺人邑中贤大夫权乎!”乃夜去,不使人知,曰:“且无用,待我去,令雒阳豪居其闲,乃听之。”)

到了东汉时期,情況也是不断变化的。例如,建武二十五年(49年),徐州广陵郡堂邑县人防广为父报仇,杀人坐牢,就在等待执行死刑的期间,他的母亲病死了,防广得知,坐在牢里整日哭泣不肯吃东西。县令钟离意十分同情防广,就下令放他回去给母亲办理丧葬,当时县里的其他官员担心防广会因此逃亡,纷纷反对,钟离意说:“出了事,责任在我。”

防广在给母亲办理完丧事后,就主动返回监狱,钟离意将此事向上级汇报,上级竟然宽恕防广,免除其死刑(仍然需要服刑)。

由此可见,在东汉开国之初,血亲复仇的结果仍然是需要受到法律制裁,直接应该判处死刑,这一点是毋庸置疑的。防广终因孝顺而受到官方减刑处理,也是符合当时的推崇孝道的社会氛围,这是人性化处理结果。

(《后汉书·钟离意传》:(建武)二十五年(49年),迁堂邑令。县人防广为父报雠,系狱,其母病死,广哭泣不食。意怜伤之,乃听广归家,使得殡敛。丞掾皆争,意曰:“罪自我归,义不累下。”遂遣之。广敛母讫,果还入狱。意密以状闻,广竟得以减死论。)

到了建初年间,民间有人因为别人侮辱其父亲,怒而杀之,这个血亲复仇案上报到了朝廷,汉章帝刘炟为此下诏免除其死刑。从此之后,各级执法部门都以此案为定案标准,甚至朝廷法律部门增设《轻侮法》。大概意思是:杀死侮辱父母者不获死罪。

(《后汉书·张敏传》:建初中,有人侮辱人父者,而其子杀之,肃宗贳其死刑而降宥之,自后因以为比。是时遂定其议,以为《轻侮法》。)

但是这部法律持续时间并不长,到了汉和帝刘肇执政时,尚书张敏先后两次上书批评这部法律,认为《轻侮法》的实施导致出现大量冤案,因为很多人从这部法律中钻空子为自己开脱。于是,刘肇宣布废除《轻侮法》。

电影《功夫之王》中刘亦菲塑造了一个复仇女“金燕子”的形象

即便如此,但是复仇风气仍然鼎盛。到了汉顺帝执政时期,青州北海国安丘县出了一个“辱母杀人案”。事情是这样的。

安丘县的一名男子毌丘长和母亲在集市里遇到一个喝醉酒的男子,这名醉汉侮辱了毌丘长的母亲,至于是语言侮辱还是身体上的侵犯无从得知,为此,毌丘长当场杀死了醉汉,随后逃至胶东侯国,却被当地政府抓到。

胶东国相吴祐对毌丘长说:“你母亲受辱,这是人子所不能容忍的。然而孝子忿恨时要想想后果,行动要不给父母留下牵连。而今你违背亲人逞其凶气,白日杀人,赦免你吧不合道理,严惩你吧又于心不忍。你说该拿你什么办?”

毌丘长就自己戴上枷锁说:“国家制法,囚身犯之。明府虽加哀矜,恩无所施。”

吴祐又问他有无妻子?毌丘长回答说:“有妻还没有生子。”

吴祐又下公文到安丘县政府,要求把毌丘长的妻子逮捕押解到胶东。毌丘长的妻子到后,便除掉他俩的枷锁,让他俩同宿狱中,妻子就怀孕了。

至冬季行刑时,毌丘长哭着对母亲说:“我辜负了母亲自应去死,可该怎么报答吴大人的恩情呢?”当场就咬断指头吞进肚中,含血而道:“妻若生下儿子,就取名‘吴生’,告诉他我临死吞指为誓,嘱咐儿子要报答吴大人。”便自缢而死。

从这个故事中我们可以看到,没有了《轻侮法》的保护,毌丘长的行为已经构成了死罪。即使当地长官也认为毌丘长的行为有一定的合理之处,也不足以免除杀人罪责。毌丘长也明白自己所犯的罪行,所以坦然赴死。至于吴祐不令其绝后,倒是挺有人道主义色彩。

东汉《轻侮法》石刻内容

在《后汉书》中还有个赵娥的故事。

时间大概是在汉灵帝执政时期,在凉州酒泉郡有个女子赵娥,赵娥的父亲被本地人所杀,而赵娥的三个兄弟都病故了。按照血亲复仇的理论,这种事都是子报父仇,仇家认为赵娥家没有男人了,这件事就算过去了。

但是赵娥不肯放弃,随身带着刀具,经常坐在帷车(有门帘遮挡的车子)上埋伏仇家,坚持了十多年,终于得手。

赵娥随后去县府自首,说:“父仇已报,请就刑戮。”县长尹嘉十分钦佩赵娥,干脆自己弃官不做了,也要保护赵娥逃亡。

酒泉庞淯母者,赵氏之女也,字娥。父为同县人所杀,而娥兄弟三人,时俱病物故,仇乃喜而自贺,以为莫己报也。娥阴怀感愤,乃潜备刀兵,常帷车以候仇家。十余年不能得。后遇于都亭,刺杀之。因诣县自首。曰:“父仇已报,请就刑戮。”禄福长尹嘉义之,解印绶欲与俱亡。

赵娥复仇的故事

从赵娥自首的这个行为看当时国家法律是禁止私人复仇的,赵娥知道她触犯了法律,但是令人惊奇的是,当地县长不但欣赏这种为父报仇的义举,竟然还想弃官和赵娥一起逃亡。赵娥却公私分明认为“仇塞身死,妾之明分也。治狱制刑,君之常典也。何敢贪生以枉官法?”守尉不敢公开放跑赵娥,暗地里让赵娥逃走,赵娥仍然拒绝,守尉最终还是拒绝执刑让赵娥回家。“乡人闻之,倾城奔往,观者如堵焉”也可以看出当时民间风气对孝子孝女为父母报仇持鼓励甚至纵容的态度,法律与现实出现了相背离的情况。

赵娥身为女子却做了男子的事,当地人无不为赵娥慷慨,还为赵娥堪石立碑。西晋的名士安定皇甫谧赞扬赵娥“为父母之仇,不与共天地,盖男子之所为也。而娥亲以女弱之微,念父辱之酷痛,感仇党之凶言,奋剑仇颈,人马俱摧,塞亡父之怨魂,雪三弟之永恨,近古已来,未之有也。诗云‘修我戈矛,与子同仇’,娥亲之谓也。”

不但亲生子女可以为父母报仇,甚至可以代替朋友给朋友的父母报仇。

例如在东汉建武年间(刘秀执政时),郅恽的朋友董子张的父亲被乡里人杀害,子张没来得及给父亲报仇就病重将死,郅恽前去送别好友,子张看着郅恽唏嘘慷慨说不出话来,郅恽明白子张的心事,对朋友说“吾知子不悲天命,而痛仇不复也。子若亡,吾直为子手刃仇人,更不须心怀忧也。子张但目击而已。” 郅恽立马前去杀了朋友的仇人,子张看到仇人的头颅之后气绝而死。

郅恽前去县衙自首,县令对此事反映的很缓慢,明显是有意放纵,郅恽说:“为友报仇,吏之私也。奉法不阿,君之义也。亏君以生,非臣节也。”自投监狱,县令没办法只好亲自到监狱,拔刀威胁郅恽说:“你不从监狱里出来,我就死给你看!”郅恽这才出狱逃亡。

由此可见东汉时这种“替友复仇”的行为,与“血亲复仇”一样是受到民间舆论的赞扬和支持的。当然,我们也要看到复仇属于私义,法律属于公道,复仇者本人是心甘情愿接受法律的制裁的。

这样的例子在汉末也有,在汉灵帝时期,何颙之友虞伟高有杀父之仇未报而病卒,何颙为了朋友这个遗愿,而埋伏刺杀仇人得手,并将仇家人头送到虞伟高的墓前告慰亡灵。

有的人还因为父母报仇而直接被当地政府察举为孝廉,汉桓灵时期的阳球就是这样一个典型例子。

《后汉书·阳球传》插画

《后汉书·阳球传》载:“家世大姓冠盖。球能击剑,习弓马。性严厉,好申韩之学。郡吏有辱其母者,球结少年数十人,杀吏,灭其家,由是知名。初举孝廉,补尚书侍郎。”阳球在为母报仇之后,就出名了,太守察举他为孝廉。

细心的朋友会发现同样是母亲被侮辱,同样是为母报仇而杀人,为何毌丘长和阳球的结局却如此不同呢?

笔者认为造成颠覆性的结局除了和县令、太守的为人处世有关,应该还和复仇者的家族势力背景有关。细心的朋友会发现《阳球传》有非常关键的细节,那就是阳球“家世大姓冠盖”,这是说阳球家族在本地有着非同一般的背景势力,是当地的豪强。

汉代不同于后世宋元明清,地方权力极大,地方除了县长以外的官职,其他的属官全都是由本地豪强担任郡县僚佐的职务,一个空降的县长要想和当地豪强斗法无疑是很困难的事情,而且社会舆论也对此类事件表示赞同,所以大多数情况下,为血亲复仇都不会被判死刑。

还有汉末夏侯惇十四岁时就因为年轻气盛,将一个侮辱他老师的人杀害,可是也没有被惩罚的记载,反而“以烈气闻”,究其原因,肯定是夏侯家族在谯县本地的势力影响的缘故了。

综合看来,阳球、夏侯惇能平安无事,正是其家族的影响力,赵娥和郅恽则是运气好,碰到的本地执政官员心慈手软,不予追究,何颙则是长期逃亡,仗着名望得到民间各地豪杰的保护,甚至袁绍都与其结交;至于毌丘长,既没家族背景,也没名望在身,更没有被官方放过一马的好运,只能落得身死的下场(当然吴祐还是帮他延续了香火的)。

其实,在汉代还有个方法可以免死,那就是等到朝廷大赦天下。

当然朝廷大赦天下这种事是可遇不可求的。东汉汉桓帝刘志时,苏不韦的父亲苏谦被李暠刑求致死,苏不韦伺机复仇失败,李暠加强了自身保护,苏不韦见没有机会下手,就干脆去把李暠父亲之墓给挖了,拿李暠父亲的人头祭奠自己父亲。作案后,苏不韦长期逃亡在外,李暠给气的活活吐血而死。后来苏不韦就是等到了朝廷大赦天下才免罪回家的。

到了汉末时,战乱频繁,百姓十不存一,国家所掌握的编户大大减少,但是民间私自复仇风气仍是愈演愈烈。有鉴于此,建安十年(205年),汉司空曹操在平定冀州后下令“令民不得复私仇,禁厚葬,皆一之于法”——禁止百姓私自复仇。

魏文帝曹丕曾经在黄初四年(223年)又重申禁止民复仇的禁令,诏曰:“丧乱以来,兵革未戢,天下之人,互相残杀。今海内初定,敢有私复仇者皆族之。”并且曹丕加大了对私自复仇者的惩罚力度-----族诛。并且在法律中着重强调,《魏律》规定:“贼斗杀人,以劾而亡,许依古义,听子弟追杀之。会赦及过误相杀,不得报仇,所以止杀害也。”

到了晋代,晋成帝司马衍诏定:“自今以往,有犯复仇者必诛。”与此用时,魏晋南北朝法律的礼学化使得法律相对更具有理性精神,梁满仓先生曾经这样说:“魏晋南北朝明令禁止复仇,所见文献记载的复仇事件也大大少于秦汉时期。这种情况的出现与礼制的变化及礼对法的影响密切相关。礼法结合使魏晋南北朝时期的法讲究法“理”,重视生命,法贵得中,宽法倡德,越来越充满了“礼”的精神。

在这种结合中,礼对法产生的影响有其不可忽视的积极的一面。在礼的影响下,冷峻严酷的法具有了尊重生命的人性,刚硬的律条注入情和理的灵魂,杀罚止恶的同时又兼道德提倡,从而提高了服务国家政治的效率。”

钟会伐蜀时出于野心最终导致叛乱,叛乱中关羽的后代遭到了毁灭性伤害

相对来说在魏晋南北朝私自复仇的行为比两汉大大减少了,这不能不说是一种进步。三国末期,庞德儿子跟随钟会大军灭蜀,私自杀害关羽的后代为其父亲庞德报仇。这件事发生在军中,不同于承平年代一般的复仇案,且魏蜀两国是敌对的国家,司马昭忙于篡位,未必会追究此事。

两晋复仇的行为大大减少,然而著名权臣桓温便是一位给父亲报仇的孝子。

桓温的父亲桓彝在晋成帝年间苏峻、祖约的叛乱中丧生,为泾县令江播所杀。桓温当时只有十五岁,悲痛之余立志要替父报仇。三年后,江播逝世。虽然仇人已死,但是志在复仇桓温并不打算放过仇人之子。桓温打听到江播的三个儿子江彪等人在办理丧事,便身身怀利刃,诈称是前来吊丧的宾客,乘机将江彪三人全部杀死。桓温为此并未受到法律的制裁,反而得到称赞和名望。

时年十五,枕戈泣血,志在复仇。至年十八,会播已终,子彪兄弟三人居丧,置刃杖中,以为温备。温诡称吊宾,得进,刃彪于庐中,并追二弟杀之,时人称焉。

这件事有其特殊性,首先桓温的父亲桓彝为国殉难,桓温复仇也算是为国除贼,桓温的仇人其实也是东晋政府的仇人。

同时期的沈劲也是为父报仇的孝子。

沈劲的父亲沈充在王敦之乱中战败逃亡,被部将吴儒所杀。沈劲被同乡人钱举藏匿起来,得以活命。沈劲成年后,寻找到机会,将吴儒刺杀,替父复仇。

(劲)父充,与王敦构逆,众败而逃,为部曲将吴儒所杀。劲当坐诛,乡人钱举匿之得免。其后竟杀仇人。

同样的,沈劲也没有收到惩罚,原因不是当时的法律宽松,而是沈劲的家族——吴兴沈氏势力过于强大,史书记载“今江东之豪莫强周、沈”。

晋朝政府还曾别出心裁的出台了“杀人父母,徙之两千里外”的法律条文,希望把结仇的两家人分隔开了,化解仇恨。可是即使如此,仍然会有人千里迢迢前往万里之外将仇人杀死。

南北朝时期基本沿袭前朝的规定。由于礼和法存在冲突,直到唐宋仍然有复仇的行为发生。但是法律并没有一个明确的量刑标准,其处理也是很灵活宽松的。相同的复仇事件哪怕是在一个朝代,最终判处的结果也不尽相同。

唐朝开元年间的孝子杀人案,唐玄宗李隆基的处罚结果就很重。

开元二十三年(735年),年仅13岁的张瑝与11岁的张琇兄弟二人将陷害父亲致死的殿中侍御史杨万顷在首都洛阳的街道上杀害。

这件杀人案轰动整个洛阳城,两位少年被捕后,民间舆论都同情这两位少年,官府一时也无法定案,只能上报朝廷定夺。

参与讨论案件的大部分官员认为兄弟二人的父亲张审素确实死得冤枉,兄弟二人年幼为父亲复仇,应该宽恕轻判,中书令张九龄对此也表示赞成;只有侍中裴耀卿与李林甫表示反对,他们认为如果轻判就会破坏国法,唐玄宗则赞同裴、李的观点。

唐玄宗对张九龄说:“孝子不怕死替父复仇,看起来确实值得同情,然而杀人后又能免罪,这个头绝不能开!”然后唐玄宗下诏,判处张瑝、张琇兄弟二人死刑(杖杀)。

判决一出,百姓哗然,很多人给兄弟二人写哀悼的文章,贴在道路两旁,还有人出钱为兄弟二人收敛安葬在北邙山,并做了几处疑冢,以防止杨万顷的族人复仇。

议者多谓二子父死非罪,童年孝烈,能复父仇,宜加原宥。张九龄亦欲活之。裴耀卿、李林甫以为如此则坏国法,玄宗以为然,谓九龄曰:“孝子之情,义不顾死,似可哀矜;然杀人而赦之,此途不可启。”乃下赦曰:“国家设法,期于止杀。苟各伸为子之志,则谁非徇孝之人?展转相仇,何有限极!咎繇作士,法在必行;曾子杀人,理不可恕。二子宜付河南府杖杀。”士民皆怜之,为作哀诔,榜于衢路。市人敛钱葬之于北邙,恐万顷家发之,仍为疑冢数处。

可见虽然唐玄宗以法为重,将孝子处以死刑,但是社会舆论对于孝子仍是抱着同情的态度。

在笔者看来,唐玄宗以法为重,打压了民间复仇之风,维护了社会稳定,但是让大部分百姓失望,失了民心,实在是有得亦有失。

话说在东汉汉明帝刘庄时,也有兄弟二人共同杀人的案件,地方政府无法定罪,最终汉明帝以“兄不训弟”为依据,判处哥哥死刑,弟弟免死。

所以要我说,唐玄宗如果也能如此断案,就能够既能维护国法,也能平息舆论,使得法律与人情兼顾。

《后汉书·郭躬传》:又有兄弟共杀人者,而罪未有所归。帝以兄不训弟,故报兄重而减弟死。

到了唐宪宗(李纯)元和六年(811年),同样的报仇杀人案,处理结果和唐玄宗时却大相径庭。

案件过程很简单:富平人梁悦为报父仇,杀害仇家秦杲,然后去县府自首认罪。

韩愈曾上书《复仇状》

案件上报到朝廷后,职方员外郎韩愈上书《复仇状》,提出由尚书省开会讨论后上报给皇帝斟酌处理。唐宪宗最终选择站在维护礼教的立场上轻轻地处罚了复仇者(杖一百,流循州)。

其中颇可玩味的是韩愈的“具申尚书省集议奏闻,酌其宜而处之”,其实说来说去还是将皮球踢到了最高统治者那里去了。

杀秦杲,自诣县请罪。敕:“复仇,据《礼经》则义不同天,征法令则杀人者死。礼、法二事,皆王教之大端,有此异同,固资论辩,宜令都省集议闻奏。”职方员外郎韩愈议,以为:“律无其条,非阙文也。盖以不许复仇,则伤孝子之心而乖先王之训;许复仇,则人将倚法专杀,无以禁止其端矣。故圣人丁宁其义于经,而深没其文于律,其意将使法吏一断于法,而经术之士得引经而议也。宜定其制曰:‘凡复父仇者,事发,具申尚书省集议奏闻,酌其宜而处之。’则经律无失其指矣。”戊戌,敕:“梁悦杖一百,流循州。”

以唐朝这两起案件来看,唐朝的法律对血亲复仇没有具体的法律条文来解释,所以都是因为社会舆论的压力,最后交由皇帝来定夺,而皇帝的最终判决又足以影响了一时的风气。

到了宋朝,此时的法律明确对“复仇杀人”给出了解释。

《宋刑统》:如有复祖父母、父母之仇者,请令今后具案,奏取敕裁。

例如宋高宗(赵构)绍兴二十七年(1157年),乌江县县尉王公衮的母亲墓被人盗了!母亲的遗体还被抛弃在荒野之中。在古代,盗墓毁尸是极其恶劣的案件,因为对于死者后人来说,这是一种让人无法抑制愤怒的侮辱。前文说的汉代李暠就是这样被气死。

王公衮亲自查案,将盗墓贼嵇泗德抓捕归案,希望将其正法。可是绍兴府的官员给嵇泗德判了杖责和流放的轻刑,王公衮为此气的发狂。

王公衮又打听到嵇泗德还被看押在绍兴府的监狱中,便找机会灌醉了狱卒,拿到钥匙,在监狱里亲手解决了嵇泗德的性命。

这起杀人案同样的上报到朝廷,为此,王公衮的哥哥,吏部员外郎王佐也向宋高宗请罪,表示愿意放弃自己的官爵挽救弟弟性命。宋高宗最终听取了参与讨论官员的意见,判:王佐不撤职,王公衮降职一级,绍兴府参与判案的官员都因为误判而定罪。

这起案件的经过还是颇有周折,本来王公衮不需要用复仇杀人这样极端的方式解决,他自己本身就是法律工作者,自然首先寄希望于法律能够公正判决,结果在大失所望和愤怒之余,这才铤而走险,用极端的方式复仇。

对于绍兴府参与判案的官员们来说,正是这一次不公正的判决也断送了自己的仕途。

明清时期法律也有所变通,但对复仇者的惩罚有所减轻。《明史·刑法志》:“至罪囚打断起发有定期,刑具有定器,停刑有定月日,检验尸伤有定法,恤囚有定规,籍没亦有定物,惟复仇者无明文。”又:“复仇,惟祖父被殴条见之,曰:‘祖父母、父母为人所杀,而子孙擅杀行凶人者,杖六十。其即时杀死者勿论。其余亲属人等被人杀而擅杀之者,杖一百。’”

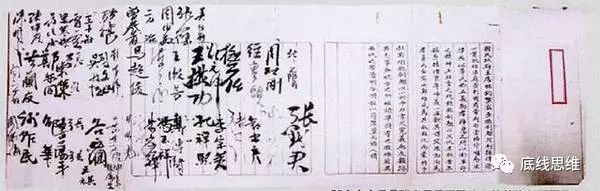

50名国民党中央委员联名呈请国民政府特赦施剑翘,最终法外开恩,施剑翘被特赦

恐怕进入近代以来,民间舆论和社会各界人士对于复仇也是持同情和理解态度的,著名的刺杀孙传芳案中(施剑翘之父施从滨在战争中被孙传芳俘获并杀害),施剑翘在冯玉祥将军等人的帮助下和社会舆论的支持下,最终被无罪释放。

我们可以清晰地看到:在封建统治中,由于统治者提倡忠孝治国,对复仇案件的处理始终显得很棘手,礼和法的矛盾是不可调和的。在很长一段时间内,统治者也没有制定明确的量刑标准,而是灵活的处理。

在现代法治国家,自然不存在礼和法的冲突,古时的“血亲复仇”案的观点得不到现代法律的支持,也不会成为被告人的无罪的依据。

笔者以为:在“聊城辱母杀人案”中,“辱母”只是媒体提起关注的一个视角,并不能给被告人以无罪的开脱,最终律师争论的焦点应该是:被告人的行为是否属于正当防卫或者是否构成防卫过当。这才是定罪的关键!就目前情况来看,此案二审肯定要给民众还原事实真相,并做出一个公正的判决。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。