文章介绍了植物如何区分共生微生物和病原微生物的研究,王二涛团队揭示了植物通过识别不同长度的几丁质壳聚糖来区分共生和病原微生物的分子机制。研究深化了对植物-微生物互作机制的理解,为作物养分利用和生态农业提供了启示。

早期陆生植物粗裂地钱中的LysM类受体激酶MpaLYR和MpaCERK1能够精准区分共生与病原微生物,并激活不同的下游信号通路。

低磷条件下,植物释放独脚金内酯刺激菌根真菌分泌共生分子标志物,通过MpaLYR识别激发共生反应并抑制免疫反应。

通过优化植物独脚金内酯的释放,促进菌根真菌的共生能力,提高作物对养分的吸收效率,减少农业对化肥的依赖。

植物根系土壤中栖息着种类繁多的微生物,既包括能与植物建立互利共生关系的共生微生物,也包括能侵染植物、掠夺其营养的病原微生物。其中,

共生菌根真菌可以与大多数陆生植物建立共生关系

,帮助植物高效地从土壤中汲取磷和氮等关键营养元素。与之相反,病原微生物的存在却时刻威胁着植物的健康和作物的产量。

因此,

植物如何精准区分共生与病原微生物

,已成为植物-微生物互作与作物科学领域的核心科学问题之一。解答这一问题将为深入研究作物病害防控与养分高效利用提供关键支撑,助力国家粮食安全。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心

王二涛

团队前期的研究发现,植物细胞膜上的LysM类受体激酶能够同时识别来源于有益共生微生物的信号分子和有害病原微生物的信号分子,并分别触发相应的共生或免疫等生理反应

(2015

Plant Journal

; 2017

Molecular Plant

; 2019

Molecular Plant

; 2021

PNAS

; 2024

New Crops

; 2024

Nature

)

。然而,被子植物中LysM受体激酶的数量众多,且这些受体之间的生物学功能存在冗余,为研究植物精确区分微生物的机制带来了诸多挑战。幸运的是,

早期

陆生植物粗裂地钱的基因组结构简单,仅存在一对LysM受体

,成为研究这一科学问题的理想材料。

粗裂地钱(

Marchantia paleacea

)

图源:中国植物图像库

2025年1月23日,王二涛团队在

Cell

在线发表了题为

A pair of LysM receptors mediates symbiosis and immunity discrimination in Marchantia

的研究论文,建立了植物特异区分共生与病原微生物的分子信号框架。

研究发现,早期陆生植物粗裂地钱中一对LysM类受体激酶—MpaLYR和MpaCERK1,能够精准区分共生与病原微生物,并激活不同的下游信号通路。其中,MpaLYR负责识别微生物来源的信号分子,既能结合共生微生物产生的短链几丁质壳聚糖CO4/5,也能结合外源真菌产生的长链几丁质壳聚糖CO7/8,并通过与MpaCERK1形成蛋白复合体,激活相应的共生或免疫下游信号途径。

该研究还发现,在低磷条件下,植物会释放

独脚金内酯

(strigolactones)

。该激素能够刺激菌根真菌特异分泌大量的共生分子标志物

短链几丁质壳聚糖CO4/5

。

CO4/5被

MpaLYR识别激发共生反应,并同时抑制由外源真菌入侵带来的长链几丁质壳聚糖CO7/8引发的免疫反应,从而维持共生与免疫的动态平衡。因此,MpaLYR-MpaCERK1通过识别不同长度的几丁质壳聚糖

(CO4/5或CO7/8)

区分共生和病原微生物,使植物在面对不同陆地环境时既能够通过菌根共生进行营养摄取,又保证对病原微生物的免疫抵抗。

由MpaLYR-MpaCERK1介导的浓度依赖性的受体识别机制精准区分共生与病原微生物

综上所述,该研究深化了我们对植物-微生物互作机制的理解,揭示了在早期登陆的过程中,植物通过优化LysM受体的功能与菌根真菌建立高效的共生关系,在促进自身对水分和营养物质吸收的同时,高效抵御病原微生物的侵袭,这为植物早期适应干旱、贫瘠且充满病原微生物挑战的陆地环境奠定了基础。

该研究也为农业生产提供了重要启示:

1. 提高作物养分利用效率:通过增强植物与菌根真菌的互作,提高作物对土壤养分的吸收能力,其作用在低肥力土壤条件下将更为突出;2. 推动生态农业发展:菌根共生为构建低投入、高产出的农业体系提供了强有力的保障,有助于实现生态农业与粮食安全的双赢。

中国科学院分子植物卓越创新中心

王二涛

研究员作为文章通讯作者,博士生

谭新行

以及已出站博士后

王大鹏

为共同第一作者。中国科学院分子植物卓越创新中心

张鹏

研究员,上海师范大学的

于楠

副教授和中国科学院昆明植物所

刘晖

副研究员也参与该课题。该研究得到了国家自然科学基金、新基石研究员项目、中国科学院B类先导项目以及腾讯科学探索奖等项目的资助。

王二涛长期聚焦植物-微生物共生的研究,取得了系统性原创成果,包括发现了菌根因子受体,阐明了植物识别菌根真菌的信号转导机制;颠覆传统,建立以脂肪酸为营养的理论框架;揭示了豆科植物为什么能够结瘤固氮的新机制。研究成果发表在Cell, Nature和Science等期刊,成果先后入选2017,2021年中国农业科学重大进展。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.024

独脚金内酯是植物区分共生与病原微生物的关键

植物根际土壤中栖息着数以亿计的微生物。其中,有些微生物能与植物建立共生关系帮助植物生长,而有些微生物则损害植物的生长。植物如何精准区分共生微生物与病原微生物,对于植物在自然界的生长至关重要,是植物-微生物互作以及作物科学领域亟待解决的科学难题之一。

王二涛研究团队在《细胞》(

Cell

)发表的最新研究成果揭示了独脚金内酯在植物区分共生与病原微生物的调控中的核心作用。他们的研究发现,植物在低磷条件下释放独脚金内酯,这种激素作为“信号放大器”,能够促进丛枝菌根真菌分泌共生标志物短链几丁质壳聚糖(CO4和CO5)等共生信号分子。而病原微生物则无法响应独脚金内酯分泌共生特征分子。短链几丁质壳聚糖与LysM类受体激酶MpaLYR直接结合,一方面激活植物的共生反应,另一方面还能抑制由外源真菌自带的病原标志物长链几丁质壳聚糖(CO7)所引发的免疫反应,从而维持共生与免疫的动态平衡,促进丛枝菌根共生的建立。该研究揭示了植物通过识别不同长度几丁质壳聚糖信号分子,区分共生和病原微生物的分子机制,建立了植物精准识别共生与病原微生物的框架。

通过独脚金内酯这一核心信号,植物在共生与免疫间展现了“取舍有度”的进化智慧。该研究对农业实践具有重要的启示:通过优化植物独脚金内酯的释放促进菌根真菌的共生能力,提高作物对养分的吸收效率,减少农业对化肥依赖,助力我国绿色农业发展。

共生与免疫的精妙平衡——植物LysM受体激酶的双重角色

植物与微生物的互作是维系陆地生态系统植物多样性的重要驱动力,同时也是植物适应陆地环境、平衡营养吸收与病原防御的关键。植物如何精准识别共生菌和病原菌,一直是植物科学领域的重大科学问题。王二涛研究团队以早期陆生植物粗裂地钱为研究对象,揭示了LysM类受体激酶(MpaLYR)与其共受体(MpaCERK1)通过识别不同长度的几丁质壳聚糖分子,使植物能够特异区分共生微生物与病原微生物。

MpaLYR能够结合外源微生物来源的长链几丁质壳聚糖(CO7/8)和共生微生物来源的短链几丁质壳聚糖(CO4/5),从而激发植物产生相应的免疫或共生反应。进一步研究发现,MpaLYR对CO7的亲和力更高,显示植物对病原微生物侵染高度敏感。

植物在低磷条件下释放独脚金内酯,促进菌根真菌分泌大量的短链几丁质壳聚糖信号分子(CO4/5)。CO-4分子在激活共生的同时,也能抑制由外源真菌携带的CO7所引发的免疫反应,使植物顺利接纳共生微生物,促进菌根共生。这种双重识别机制使植物既能抵御病原微生物侵袭,又能在适宜条件下优先促进共生关系,从而在复杂土壤环境中实现共生与免疫的动态平衡。

该研究揭示了植物在不同的生存环境中如何平衡共生与免疫的机制,构建了植物区分共生微生物与病原微生物的框架。另外,LysM受体激酶的双重角色,体现了植物在复杂环境中调控共生与免疫信号的精确平衡,可能是植物适应陆地环境的重要策略。

高颜值免费 SCI 在线绘图

(

点击图片直达

)

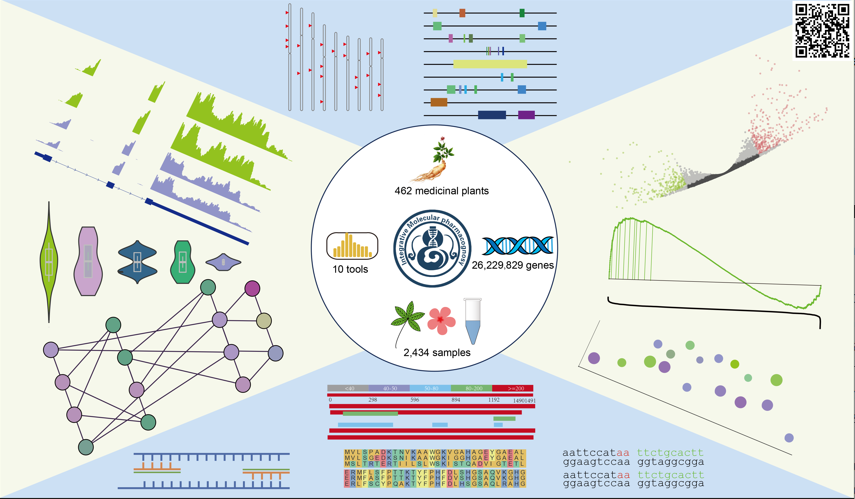

最全植物基因组数据库IMP

(

点击图片直达

)

往期精品

(

点击图片直达文字对应教程

)