点“

飞总聊IT

”关注,星标

后台回复“

666

”领资料

前几天,在某群里有个有关 “技术委员会” 的话题讨论的挺火。

很多时候,这种争论是不可能有结果的,因为每个人都会从自己的立场和三观出发,公说公有理,婆说婆有理,一般除了搞得唾沫星子乱溅,血压升高之外,几乎没什么鸟用。

我没多话,静静地看着他们撕来撕去,直到群里有一个朋友给我私信:

“今天你怎么那么安静?

这不像你的风格啊,一般聊到这种和你职业经历相关的话题,你不是总会出来叨叨几句的吗?

”

我对着显示器哼了一声,在输入框中写道:“说啥呀?

在我的经历中,技术委员会,要么是一个至关重要的组织,要么就是一个可有可无的团体。

”

“说白了,无非是

一个既重要却又鸡肋的神秘组织。”

我发完这句话,他可能愣是发呆了几分钟,过了好一会他才回道:

“既重要,又鸡肋?

没听懂,能详细说说吗?

”

行,反正也没啥心思干活,借此话题,我也正好停下来整理一下自己的思绪,基于自己的经历来谈一谈。

技术委员会是干啥的?

为了能把这个名词解释清楚,我来把它拆成两部分,一是技术,二是委员会。

技术,不用多说,那啥是委员会呢?

我还特地查了下 “维基百科”,除了几种与政治挂钩的词句之外,就只剩下最贴切的一种:

机关、团体、学校等为了完成一定的任务而设立的专门组织。

如果把这句话的前缀换成 “技术”,然后再把它们连起来,那基本可以解读为:

一个(或多个)技术团体(或部门)为了完成一定的任务而设立的专门组织。

当然,由于每家公司所在的行业不同,发展阶段与团队规模不同,再加上老板的尿性也不同,所以技术委员会在实践落地的方式上有很大的区别。

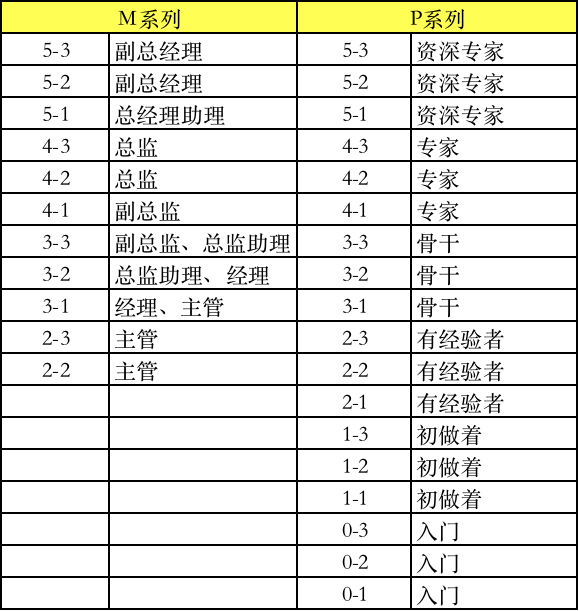

比如,不同技术岗位的职级标准(M系列、P系列)及晋升通道等。

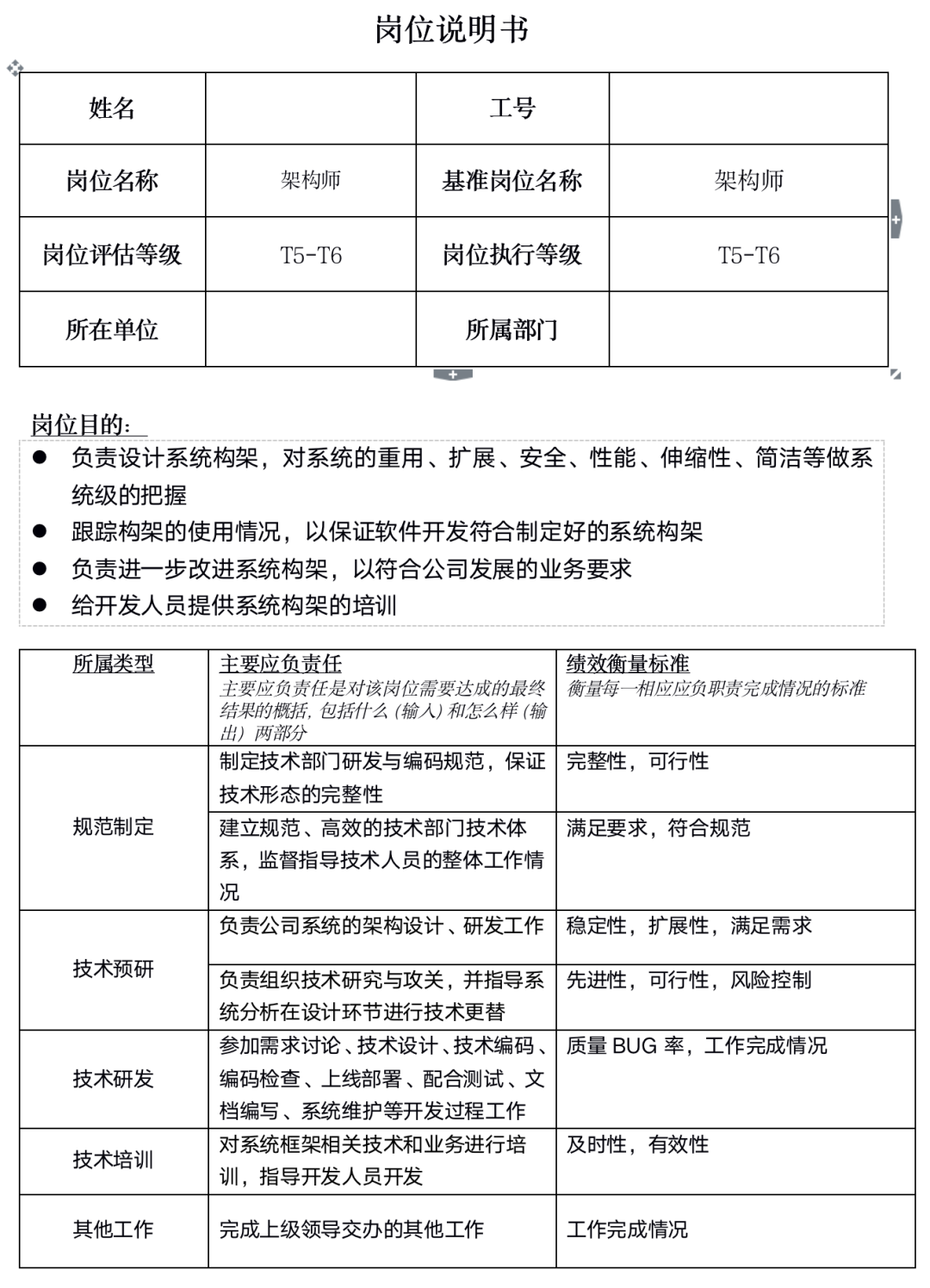

比如,不同技术岗位的设立目的与能力要求(知识、技能、通用素质等)。

一般来说,这个话题可以拆分两个种类,

一是技术标准、流程与规范,二是技术选型与落地。

什么叫技术标准、流程与规范?说白了,就是将解决问题的思路与流程进行标准化。

比如,开发标准与规范呀,需求、故障申报的SOP流程呀,还有就是把运维服务体系逐渐向ITIL标准对齐呀,等等……

比如,软件质量标准与提测流程呀,软件系统安全规范手册呀,等等……

总而言之,在我见到的许多甲方公司中,搞这些标准的目的是为了保障产品研发的统一化,防止因人员流失之后产生的效率下降,故障提升。

什么叫技术选型与落地?说白了,就是将解决问题的工具与方法进行约定,并明确施工内容、范围及时间点。

比如,在Java系统中用到的基础中间件该怎么样选择?

MQ是用RocketMQ,还是ActiveMQ?

在Python系统中,是采用vue+django的前后端分离模式?

还是其他方式?

比如,因为技术债的原因,A系统已经无法支撑业务的发展,是重构?

还是保守疗法?

比如,今年上半年的学习气氛有所下降,下半年是否要突出营造技术氛围?

搞个编程大赛或黑客马拉松?

比如,选择哪家第三方云服务供应商?

在DevOps平台上,我们是选择自研?

还是选择公共云提供的产品?

如果选择自研,第一步要做什么?

简单说,很多时候解决的是 “把大象放冰箱,总共分几步” 的问题。

有人说:

“不对呀,你怎么把组织结构给漏了?

难道这块不归技术委员会管吗?

”

在我看来,技术委员会的作用,其实和某某行业协会所起到的作用差不多,无非是通过组织某种(或某一类)资源,使其形成一种良好的发展前途,使其更健康、有序的发展。

你有听过基金业协会、农业协会吧?

对,虽然行业不同,但干的活大同小异。

在我的经历中,技术团队一般属于企业组织结构中的一个组成部分,无论长成方的还是变成圆的,这通常都是由部门总监、CTO与HR一起,根据企业当下的人才战略、发展阶段与经营模式的现实情况来决定的。

你瞧,这么一说的话,是不是就跟技术委员会没啥关系了?

技术委员会的实践方式有哪些?

你看,光看上面这一大堆大道理,甚至会让人产生 “技术委员会太重要了”、“没这组织完全没法开展工作” 的幻觉,但现实并不是这样。

在我遇见的企业中,基本都不会设立一个所谓的 “技术委员会”,如果要履行与其相关的那些核心职责,也是通过其他的组织形式进行的。

混迹职场多年的老司机应该知道,部门之间由于理念、职责、节奏与使命的不同

,外加 “屁股决定脑袋” 的立场,双方引发矛盾是非常平常的事。

尤其在处理一些技术选型或技术债的时候,双方很容易陷入一种 ”公说公有理婆说婆有理“ 的尴尬局面。

因业务需求,A团队和B团队要一起对某些接口进行联调,但A团队的接口已在产线上运行多年,采用的是过时的666协议,而且这个接口不仅是核心服务,而且里面的逻辑错综复杂,无人敢动。

所以在这样的情况下,A团队提出了让B团队重新开发一套新接口,或者对原有接口进行重构,以达到完全兼容666协议的目的。

但没想到B团队的老大一听这个说法,直接炸锅,

“

凭什么来兼容你们?

大家都用777协议,凭什么你脑袋上长角?

”

这下可好,事情没任何进展,两个团队的老大却先 ”干“ 起来了。

有人说,这事跟技术委员会有毛关系?

如果俩人职级相同,直接把他们的老大喊来,要么强压,要么加大投入,下下狠心就得了。

强压?

压谁?

判断标准是什么?

难道看谁长得帅,或是跟谁关系好吗?

除非团队在类似事件上有过约定(或标准),或者这位老大天生强势,喜欢用自己的主观判断来下定论,而且从不把下属的内心感受放在心上,否则在各种技术规范、标准都不健全的情况下,凭什么A团队不动,B团队要投入更大的资源去做一些自身并不认可的事情?

如果选择强压,那就等同于 “攻城为上,攻心为下”,对今后的管理与团队氛围都会带来诸多的麻烦。

在我的经历中,除一些特定事件之外,普通的功能迭代并不会选择这种

“

独裁

”

方式,而是交由一个高T组成的

“

仲裁

团体

”

来解决。

这个团体的成员一般来自不同的团队,比较公正,比较中立,遇事喜欢利用一些技术数据(如接口数量、研发资源及业务影响等)的调研,或是借此明确某项技术的规则与标准,最终达到

“

司法裁决” 的目的。

虽然从表面来看,这种方式不仅实施成本更高,而且时效性非常差,但在有些企业看来,这种方式有利于一些制度、标准及技术选型的平稳落地,减少矛盾,相对公平。

什么?

你说这多此一举?

独裁是工作效率最高的领导方式?

嗯,有道理。

但人家不喜欢那样,可能是历史书看的太多,生怕某一天被民众推翻吧。

你管得着吗?

说到这个话题,可能有人会说:

“项目?

这难道不是项目经理的事吗?

这又跟技术委员会有啥关系?

”

在我接触的许多甲方公司中,由于受到专业能力与话语权的限制,在遇到一些跨团队、

跨

职级项目(比如职级评审,校园招聘,技术培训等)的时候,参与的人基本都是各团队的Head(比如技术经理、部门总监等),而项目经理在他们眼里,无非是老板的传话筒,或者是一个牵头人的角色。

如果一群高T组成的

“

仲

裁团体

”

完成的任务是技术范畴,那么一群Head组成的 “政治团体” 完成的任务就是人文范畴。

不过,在一些不懂技术的老板眼里,无论是技术范畴还是人文范畴,那都是你们这群技术男搞出来的噱头。

既然如此,当这群人在一起的时候,总要给他们一个代号吧?

算了,就叫你们

“技术委员会” 吧。

哦,对了,这群人里面职级最高,官最大的那个,就是委员长了。

两年前,我曾在

#演化:这五年里,我们对架构师职责的思考与定位#

中写过相

似的场景。

也就是说,很多技术团队在人员规模达到一定数量之后,为了提升效率,组织结构会被拆分成了互联网化的FeatureTeam。

为了避免在基础建设上的重复性建设,在推动一些全局横向技术工作时,需要有人去突破在架构上的各项难题。

在这个时候,很多企业会选择成立一个部门来统一负责这些。

名称和叫法大家都不太一样,有叫架构部的,有叫基础服务部的,还有叫特别行动队的,但实际上,无非都是在承接与落地技术战略相关的事。

不过话说到这,我要多一句嘴。

在我遇见的企业中,无论是实体组织还是虚拟团队,如果你想要推动一些全局横向技术的工作(比如中间件,或某项技术、语言的选型),一般都需要获得老板的授权,否则在过程中会遇到各种由 “谁说了算?

” 而引发的阻力。

好,那问题来了。

授权的基础是什么?

我认为是信任。

客观的讲,想要搞好承接与落地技术战略这件事,对专业能力和经验是有一定要求的,但老板信任的人在这方面却不一定符合要求。

那怎么办呢?

为了解决这种 “矛盾”,有不少CTO亲自带队,再挖几个技术牛人来,说啥就是啥,说咋做就咋做,谁不愿意?

滚蛋!

或者在内部提拔一名在资历上还过得去的老员工,通过集思广益、群策群力的方式来开展工作。

什么?

你说从别的公司 “空降” 一个过来?

不好意思,可能是我孤弱寡闻,但在我经历的企业中,这种 “空降” 的死亡率还是挺高的。

为什么?

去看看

#空降CTO是救世主?不,也可能是臭流氓#

这篇文章吧,里面写的挺详细的。

是创新先驱?还是执行工具?

写到这,差不多把我所见过的技术委员会的理论和实践都说完了。

可能有人质疑:

“不对啊,你说的怎么跟我遇到的情况不一样。

”

“在我的经历中,技术委员会应该是一家公司的科技的创新先驱,但你却把它描述成了一家公司的执行工具?”

是,你说的有道理。

今年2月,小米成立了技术委员会,集团副总裁崔宝秋博士被任命为技术委员会主席。

在网上,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军有两段话让我记忆很深。

第一段是说:

“技术委员会要强化技术立业,打造一流的技术团队和文化,对做出突出技术钻研和创新的工程师给予百万元级别的特别奖励,以激励技术创新和技术突破。

”

第二段是说:

“技术创新最核心的是人才,小米今后既要加大力度招募博士学位的高尖端技术人才,又要加强从高校招募更多的年轻技术人才,在集团技术委员会的推动下,公司要形成一套完善独立的技术人才晋升和级别评定体系,要让技术人才能够在良好的环境下专心做研发,一样有成就感和获得优厚回报。

”

读完这两段文字后,你明白小米成立技术委员会的目的吗?

在我看来,由于小米主要以科技产品为主,产品的差异化卖点是核心竞争力,如果想要始终保持突破姿态,那么技术差异才是真正的鸿沟。

怎么才能越过鸿沟?

那就需要不断的科技创新。