赵永华,中国人民大学新闻学院教授、博导,中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员。

郭美辰,中国人民大学新闻学院硕士研究生。

本文系北京市社会科学基金重大项目“丝绸之路经济带建设的对外传播战略研究”(项目批准号:15ZDA07)、国家社科基金重大项目“中俄媒体交流、战略传播与全球治理中制度性话语权的构建研究”(项目批准号:16ZDA217)的阶段性成果。

印度是媒体大国,具有多元化的媒体格局,在形塑民众认知的过程中影响深远。印度主流英文报刊对国际新闻的报道倾向很大程度上能够左右印度民众评价同一事件的舆论走向,涉及到关于“一带一路”倡议的报道亦是如此。

在处理作为国际新闻的“一带一路”相关素材时,印度媒体会进行策略性叙事,以特定形态呈现报道,从而控制受众按照媒体本身的意图理解议题。同时,也会对新闻进行“驯化”,增强其与本国受众的相关性,依赖本国的政治权威、主流意识形态和文化背景诠释“一带一路”之于印度的意义。

自2013年“一带一路”倡议提出至今,印度方面的态度发生过多次变化,通过还原印度媒体策略性叙事的框架从而探究印方态度转变的始末是本文研究的第一个目标。本文将从文本角度探究媒体在驯化国际新闻过程中的倾向与操作实践,这是本研究希望达到的第二个目标。本研究的第三个目标是基于对印媒“一带一路”报道的分析,讨论驯化新闻在全球化与本地化协商中的作用,探究驯化过程中如何践行新闻专业主义,通过反思加深对驯化新闻的认识。

(一)理论依据

“策略性叙事”(strategic narrative)是塑造和理解国际政治的重要工具(Caterina,2015)。“叙事”可以理解为“通过阐释因果关系和制定解决方案来强调特定问题”的过程(Joanna,2018)。“叙事”是有选择的,总是强调现实的某些方面而忽略其他方面(Jelena,2016)。“策略性叙事”被视作是21世纪“软实力”的一种表现,直接涉及在国际体系中形成、预测、传播以及接受思想的过程(Laura,Alister & Ben,2014)。

在国际新闻的“叙事”中“驯化新闻”是常用的策略。盖伊·塔奇曼(Gaye Tuchman)(2008:192)认为,新闻工作者大多采用本国的意识形态框架来赋予事件以意义,从而将空洞的事件具体化。这可以算作是“驯化”一词在新闻传播学界出现以前,关于国际新闻生产所进行的较早的一种表述。1991年,古雷维奇等人首次在文章中提到了“驯化”的概念,将其阐释为“为使本国受众关心发生在远方的事件,新闻工作者需要改变这些事件的‘野生状态’、进行意义重建并使之与本国受众发生关联。”(Gurevitch,Levy & Roeh,1991)科恩认为,国际新闻编辑室需要面临双重挑战:一方面,应使国际新闻成为世界的一面镜子;另一方面,要为本国受众“驯化”国际新闻(Cohen,Gurevitch,Levy & Roeh,1996:154)。科恩在2002年又进一步说明了“驯化”的三种途径:(1)将事件发生国与本国相比较;(2)与事件发生国建立历史或文化联系;(3)阐明事件对本国或者是居住在事件发生国的本国居民产生的影响(Cohen,2002)。

多国学者进行过关于国际新闻驯化的实证研究。克劳森曾对日本广播电台的媒体工作者进行访谈,分析1995年9月联合国妇女大会前后两周节目的制作模式,并与丹麦电视台进行比较,提出两国媒体在传播策略、焦点话语、角色选择方面都包含有基于国家社会和政治背景的各自不同的驯化要素(Clausen,2004)。陈韬文等(2002)则基于对香港回归报道的比较研究,访谈了76位新闻工作者后总结出“选派明星主持人进行目击报道、依赖本国高级官员的言论、让‘普通人’发声、把遥远事件放在较大的历史情境中报道、把国际事件接上本国的参考框架”等多条来自新闻一线的驯化策略。

(二)拟研究问题

本研究将通过对《印度时报》《印度教徒报》《印度斯坦时报》有关“一带一路”报道的全文梳理及wordij3.0语义网络分析,呈现印度主流媒体2015-2018年关于“一带一路”报道的议题演化脉络,在议题内容分析的基础上围绕策略性叙事的各项要素展开进一步分析,并探究印度媒体在驯化“一带一路”新闻时采取的策略,主要回答以下三个问题:

(1)印度媒体“一带一路”报道有哪些具体议题,基于哪些触发事件?

(2)印度媒体“一带一路”报道框架中蕴涵了怎样的策略性叙事逻辑?

(3)印度媒体驯化“一带一路”新闻时重点强调什么或关联什么?

(三)研究对象的选取与样本描述

本文选取的研究对象是《印度时报》(

The Times of India

)、《印度教徒报》(

The Hindu

)、《印度斯坦时报》(

Hindustan Times

)三家英文报纸。《印度时报》创办于1838年,是印度最老、发行量最大的英文报纸,同时也是全世界发行量最大的英文报纸。《印度教徒报》是印度发行量第二的英文报纸,创刊于1878年,主要在印度南部流通,与印共(马) 有一定联系。《印度斯坦时报》在印度英文报纸中发行量排第三,创办于1924年,该报最初是严肃的民族主义报纸,与印度独立运动有渊源,目前其所支持的政党依然是国大党。这三份报纸在印度主流媒体的话语体系中占有重要地位,具有极大影响力。

笔者在道琼斯Factiva数据库中通过三个关键词进行检索——the Belt and RoadInitiative(“一带一路”倡议),OBOR(“One Belt One Road”简称),CPEC(“the China-Pakistan Economic Corridor”简称),共得到有效文章1036篇,其中《印度时报》274篇、《印度教徒报》285篇、《印度斯坦时报》477篇。三个关键词中,“CPEC”即“中巴经济走廊”,其本身并不能代表“一带一路”倡议,但如被使用就与媒体的主要关切挂钩,更能体现媒体对“一带一路”的态度。

三家报纸关于“一带一路”的第一篇报道出现在2015年2月2日,由《印度教徒报》登出。此后,三家媒体对“一带一路”的后续报道逐年增加,2015、2016、2017年的总报道量分别为52篇、130篇、525篇,2018年有所回落,为329篇。年度报道量的变化是印度对“一带一路”倡议关注度改变的直接体现。

月度报道量的变化则与不同阶段事件的影响相关联,下图中7个椭圆所圈定的时间段内曲线均有较大起伏,也均有特定事件发生。回溯印媒四年间报道量陡增时关联的触发事件,2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛所带来的媒体效应最为明显,三家报纸的报道量均在这一时期达到峰值。其次是2018年4月习近平与莫迪的武汉会晤,三家报纸的总报道量和各自的报道量都同频增高。

(一)印媒2015-2018年“一带一路”报道的策略性叙事

印度三大英文报纸在对“一带一路”相关议题进行报道时虽有各自偏好,但总体上呈现出基本一致的叙事方式,共同形成了一种渐进式的叙事逻辑。

1.观望阶段印媒“一带一路”报道的叙事

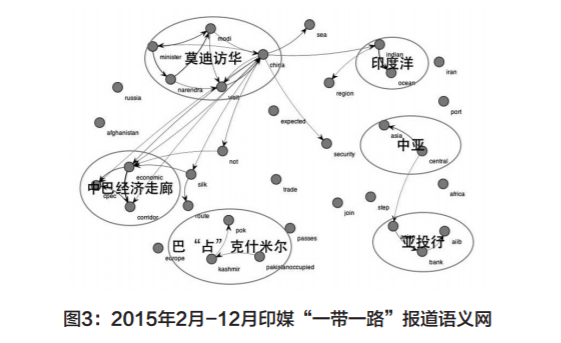

2015年2月至2015年12月,中印关系发展平稳,印媒对“一带一路”的态度整体较为积极。

在第一阶段的报道中,担当主要角色的只有“中国”和“印度”。

中国是“一带一路”倡议的发起方,印度期待加入这一倡议,但因尚不明确其中利弊而稍有迟疑。

这一阶段关于国际形势的描述较少,也是因为印度媒体尚未理清“一带一路”倡议与国际环境有怎样的勾连和该做出怎样的反应。

情节与冲突也较为简单:

印度想要借助“一带一路”与中国合作,但又担心中国在南亚的影响力日益增长。

2.忧虑阶段印媒“一带一路”报道的叙事

2016年,由于关于马苏德·阿兹哈尔的提案被搁置、申请加入核供应国集团受阻、抗议中巴经济走廊无果等原因,印媒对“一带一路”的支持程度急转直下。

在这一阶段,印媒报道中开始加入“巴基斯坦”这一新角色。中国、印度和巴基斯坦的角力成为背景,情节开始变得复杂:印媒认为中国邀请印度加入“一带一路”,但其实在关键节点上总是会支持巴基斯坦,中印关系急转直下;巴基斯坦似乎可以从中巴经济走廊获益颇多,印度却难以获取真正的好处,反而可能会因为中、巴的强大而受到制约。

3.决绝阶段印媒“一带一路”报道的叙事

2017年,印媒对“一带一路”的报道以批评为主。“一带一路”国际合作高峰论坛召开前的几个月,三家报纸均有过关于印度该不该参加论坛的辩论,但最终印度未派代表出席。洞朗对峙的发生为中印关系蒙上更深的阴影,此后将中印直接放在对立面进行表述成了印媒的常态。除了前面提到过的“印度洋”、“南中国海”等词组,印媒第三阶段“一带一路”报道中新增的高频搭配有:“Chinese media”(中国媒体)、“India's sovereignty integrity”及“territorial integrity”(印度的主权和领土完整)、“CPEC passes Pakistan-occupied kashmir”(中巴经济走廊穿过巴‘占’克什米尔)。

在第三阶段,美国和日本也参与进来。通过印媒的报道美国拥有了一个致力于建设“印太”地区的形象,日本则可与印度共建“亚非增长走廊”。而中国此时却被塑造成印度既定的对手和高调的欺凌者,媒体在报道时已经不再费口舌去解释为什么要拒绝“一带一路”,反对中国开始成为印媒政治正确的衡量标准。印度在这种语境下不会相信中国的任何说辞,坚决保护领土完整,然后筹备自己的计划以扩大影响力。这一时期,美、日的助阵成为主要布景,情节回环曲折:中国一方面欺负印度,另一方面控制巴基斯坦,还总是高调宣称自己与其他国家的伙伴关系;印度在夹缝中生存,处处受到中国的责难,但绝不放弃自己的底线即领土完整;美、日两国也意识到中国的危险性,愿意给予印度支持来制衡中国。

4.重设阶段印媒“一带一路”报道的叙事

第四阶段,印媒故事中印度则用高姿态来应对中国。

5.结局与解决方案

总地来看,2015-2018年间涉及“一带一路”的报道中,印度三家报纸的叙事策略呈现出渐进的变化特点。在印媒的报道框架里,中国由倡议发起者逐渐变成高调的欺凌者,后期又变成示好的“伙伴”,整体观之俨然是一个“挑事者”的形象;而印度先是抱以期待,但因为受到欺凌而开始奋起反抗,最后为顾全大局又愿意进行合作,呈现出一副大义凛然的姿态。

未来,印媒的报道会随着事态的推进而继续进行,处于动态变化之中。如果以2018年12月为节点,提炼出印媒“一带一路”报道的结局与解决方案,那么中国和印度之间的关系在经过了几年的波折之后终于回到正轨。仅在2018年,两国最高领导人就进行了四次会晤,足见两国想要修复关系的决心。但与此同时,对印度加入“一带一路”倡议仍不可抱有太多希望。

在无法改变对方的情况下,我国应争取通过媒体施加潜移默化的影响,以使印度媒体呈现更加正面的讯息。两国之间要避免“独白式”的对话陷阱,彼此需要有更充分的了解。回溯2017至2018年印度媒体所引述的中国媒体的报道、中国官员的话语,言辞态度整体过于强硬。在两国关系原本就已出现震荡的情况下释放出此类信号,无益于问题的解决,切莫让口舌交锋伤害了感情。国与国之间在一些关键诉求上或许无法达成共识,但应该保持对彼此的尊重,求同存异。媒体应当承担起构建“一带一路”认同的使命,在涉印报道中应避免过激的言论,防止情绪化的声音因被印媒“转载”而变成中国“欺凌”印度的铁证;摒弃“文化民族主义”“自我中心主义”,梳理两国文化的内在理路和历史经验,培育出更具普世意义的文化认同。

(二)印媒“一带一路”报道的新闻驯化

印度三大英文报纸在对“一带一路”议题进行策略性叙事时,会对新闻素材进行驯化,从而使其符合本国民众的兴趣点。“一带一路”对印度民众而言,属于难以理解的“他国”政策,因此三家报纸要将该议题与民众的常规关注点结合起来,以增加议题的本土化程度。三家报纸使用的驯化方法主要有以下四种:第一,引用本国政要发言。印度总理莫迪在印度拥有较高的民众支持度,在本文统计的印媒“一带一路”报道中出现了301次。媒体引用莫迪总理的讲话,能够赋予事件重大的意义。其次是印度前外交部长苏斯马·斯瓦拉吉,出现了60次。斯瓦拉吉的言论代表着印度政府的对外政策,媒体引述其发言可以反映印度对中印关系的判断。第三位官员是出现了22次的阿吉特·多瓦尔,官方头衔是印度国家安全顾问,但他还曾是一名高级间谍,是印度颇具实权的政治人物。多瓦尔作为曾在情报部门做出过突出贡献的“知情人士”,其言论也颇具影响力。

第二,勾连民族历史记忆。发生在2017年6月到8月的中印洞朗对峙事件是中印两国数年来最接近战争冲突的一次,给两国关系蒙上了阴影。洞朗对峙期间,1962年中印边境自卫反击战经常出现在印媒报道中。对峙事件发生后,甚至时至今日,“洞朗”都是印媒“一带一路”报道中经常出现的关键词。两国之间的战争历史被一些民族主义撰稿人当作煽动民族情绪的利器而被无限放大。

第三,强调本国实际利益。把本国的关切与“一带一路”关联起来是印媒常用的另一种驯化策略。在文中刻意强化“核供应国集团”“马苏德·阿兹哈尔”“巴‘占’克什米尔”等词语,渲染本国利益受损,借此使读者形成“一带一路”与印度的国家利益相冲突的印象。至于“一带一路”倡议对于印度经济、安全等方面的正面作用,印媒仅在2015年(观望阶段)和2018年(重设阶段)的报道中有所提及。整体而言,印媒将“一带一路”关联本国利益的驯化策略一以贯之,但具体是强调正面的还是负面的影响则由国家的实际利益来决定。

第四,关联本国外交政策。莫迪上台以来,印度外交活跃进取,形成了风格独特的“莫迪主义”——印度第一、邻国优先、争做大国、重视侨民、强调落实(荣膺,2017)。其中,前三条适用于“一带一路”的报道语境。“印度第一”意味着在国际事务中要优先考虑印度的利益,这也是印度三家英文报纸驯化“一带一路”新闻时的基本出发点。在印度媒体看来,“一带一路”这样的重大倡议由中国而非印度发起便决定了该倡议一诞生便带着原罪,如果在后续的实施过程中“印度未受到足够重视”那就更加无法接受。“邻国优先”则是印度长期以来一直坚持的外交政策。巴基斯坦是印度最为痛恨、也最为关注的国家,任何牵扯到巴基斯坦的新闻都会激起读者的阅读兴趣。因此,中巴经济走廊(CPEC)几乎成了“一带一路”报道中的必备元素。此外,印度一直十分追求“南亚大国”的身份,自恃对南亚其他国家有绝对的控制能力。三家印度报纸在报道“一带一路”时,也会重视尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫对于“一带一路”倡议的反应,其逻辑还是印媒始终认为这样的现实动摇了印度在南亚的地位,与印度“争做大国”的外交政策相悖。

“一带一路”倡议秉持共商、共建、共享的原则,充分考虑合作伙伴国家的发展诉求。然而,在“一带一路”的传播过程中印度媒体起着中介作用,最终呈现给民众的不是原来的事件而是经“媒介化”处理后的信息。经过印媒驯化的“一带一路”报道将中国歪曲成了强势、蛮横的欺凌者形象,与我国包容、温和的大国形象和所倡导的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神完全不符。媒介化是一个由传播行为构成的“元过程”,反映着媒介传播和社会文化之间的长期变化关系(侯东阳,高佳,2018)。本文所涉及的策略性叙事与新闻驯化,即是媒介化的体现。

(一)新闻驯化:全球化与本土化的协商

在“驯化”概念诞生初期,古雷维奇、科恩等学者便注意到了国际新闻制作的特殊之处,且将驯化视作“全球化”的对立概念(黄顺铭,2015)。媒体通过在特定框架内讨论远方的事件,用与其所在社会的文化及主流意识形态相适应的方式来建构事件的意义。驯化是“在地化”的途径,与全球化的力量抗衡。也有学者不赞成这种对立的划分方式,而是把全球化与本土化连接起来,如克劳森(2003:15)认为,驯化是全球化进程中必不可少的一部分。

国际新闻的驯化在全球化与本土化两种力量之中究竟更偏向哪方、居于何种位置尚无定论,但可以确定的是,新闻驯化在全球化与本土化的协商中发挥了重要作用。商品、技术、贸易的全球流通推动了全球化,使得人们与远方世界有了前所未有的联系。但在身份认同的层面,这种联系并不紧密。全球化进程中文化之间的碰撞和竞争反映在个体身份的动态解构、重构之中,而民族文化身份在个体多元身份中仍居于核心地位,共同的文化记忆、习俗、心理情感方式依旧是个体认知世界的主要介质(丁琴海,2009)。

当一种文化与另一种文化相遇时,“认同”问题迎面而来。全球化背后最大的紧张和焦虑并不是技术和经济的问题,而是文化认同,不同文化群体碰撞后出现的文化认同问题主要体现为利益认同和价值认同(赵永华,刘娟,2018)。全球化背景下,作为个体或社会群体,人们在界定自我、区分他者时可能出现各种疑虑和担忧,甚至是攻击。一方面,全球化破坏着文化认同;另一方面,全球化又蕴含着创造和培植文化认同的强大力量。“全球公民”概念在某种意义上成立,但却不必然导致文化上的理解与心理上的关心。在弥合全球化认同与本土化民族文化身份认同之间的裂隙的过程中,国际新闻的驯化是不可或缺的一条路径。

从关联理论的视角来看,为建立起远方新闻事件与受众之间的关联性,恰当的关联话语的运用至关重要。只有受众认为话语值得进行加工处理、且为之付出的努力较少时,才会产生较强的认知需求。为提升受众对于远方事件的兴趣与理解程度,新闻工作者基于本土化的文化、观念、生活习惯驯化新闻,以便建立新闻话语与受众之间的关联性,从这个意义来讲,国际新闻的驯化在全球化与本土化之间搭起了理解的桥梁。

无论是就身份认同的桥梁搭建还是与受众的关联建立而言,新闻驯化都促进了全球化与本土化之间的协商,具备充分的正当性。从这个角度来讲,印度主流媒体采用驯化方法处理“一带一路”相关报道亦无可厚非。然而,最终的驯化结果与“一带一路”倡议的初衷产生如此大的偏差,却又引起进一步的追问:驯化过程中本土化意义的建构是否与强调客观、真实、公正的新闻专业主义天然背离?