没想到,这么快又可以再去一次台湾。

七月份是和朋友一块去玩,做个标准游客,走马观花,去了台北、高雄、垦丁、兰屿、花莲。

这回则是受网易蜗牛读书和网易LOFTER邀请,参加“网易一见,寻美台湾”的活动。

自己去,很多时候是门外汉乱逛,有人带着,才可以走进不寻常的秘境。

最重要的,此行可以近距离的和蒋勋、罗智成、张大春、阮义忠四位先生交流。这种机会,不多的。所以当网易的小伙伴来找,我立马就答应下来了。

下面,就是我写的“台北日记”,给这次行程留下一点痕迹。文字有点长,因为不忍放弃很多老师的观点。

第一日 抵达

飞机抵达台北是下午四点。出机场,天已经暗下来,似乎下过雨,空气中弥漫着潮湿的气味。

我们坐上出租车,赶往市里。这是一次集体活动,同行的有乐和与冰冰,他们是网易的工作人员。在台北,已经到来,陆续到来的,还有一干伙伴。未来的几天,我们会聚在一起,几天之后,各自散开。我喜欢这种相遇,淡淡的,不过分介入,但又确实发生。

一到酒店就听到粽子的声音。

“我刚刚看到张艾嘉了。”

“在哪?”

“就在电梯里。”

粽子也是网易的工作人员,几个月前,我们在广州见过。他正和朋友谈论刚才的偶遇,据说张艾嘉今天也住在这个酒店,说不定等会还可以碰到。

办好入住,眯了一会。参与拍摄,他们让我在天桥上走过来走过去,我便在天桥上走过来走过去。雨又下了起来,我们好像在玩一场郑重其事的游戏。

听说大家都已陆续抵达,但今天自由活动,还见不着。有点像大学开学,已经报到,但开学还差几天,心思游离,时间也过得很慢。

晚上,与乐和、粽子、冰冰、欣茹他们一起去了附近的饶河夜市。吃了一碗排骨汤,一碗杏仁豆花,几个章鱼小丸子,一根烤肠。

第 二 日 云门剧场 蒋勋谈美

早晨八点在酒店一楼集合。人都到了。有我认识的,也有不认识的,初次见面,大家互相尬聊。这是必经阶段,时间会让我们相识。

我们陆续上了大巴,前往此行的第一站——云门剧场。

▲云门剧场

云门剧场就在淡水,上次来台,专门到淡水转了转,竟一点也不知道。车子开上一个山坡,附近是高尔夫球场,我们走进一条绿树掩映的小道,百十米后,剧场便出现在眼前。

它像一艘绿色的飞船,停在山坡上,面向观音山与淡水河的出海口。天大晴,淡绿玻璃帏幕现代又不突兀,与周遭环境融为一体,真像骆以军说的,好像来到了宫崎骏的动画世界。便是在这里闲闲地坐一下午,只是看树,看海,就很好。

▲云门的树

上午的安排是参观剧场,由云门的工作人员亮晶晶给我们做导览。

▲导览小姐姐

她个子小小的,一开口,却能量满满。和一般导览不同,她的介绍特别投入,每讲到动人处,还会现场表演,模拟当时的场景。有一段讲到林怀民中断云门舞集,旅行一年回台,受到出租车司机的鼓励,声情并茂,我好像也被带到了那个时刻,忍不住湿了眼眶。

正是通过她的介绍,我才知道,原来名声响亮的云门舞集,很长一段时间都过得很艰难。70年代,林怀民先生创建云门时,整个台湾都没有一支职业的舞蹈团体,事实上,直到现在,职业的、付薪水的舞蹈团体,云门还是唯一一个。

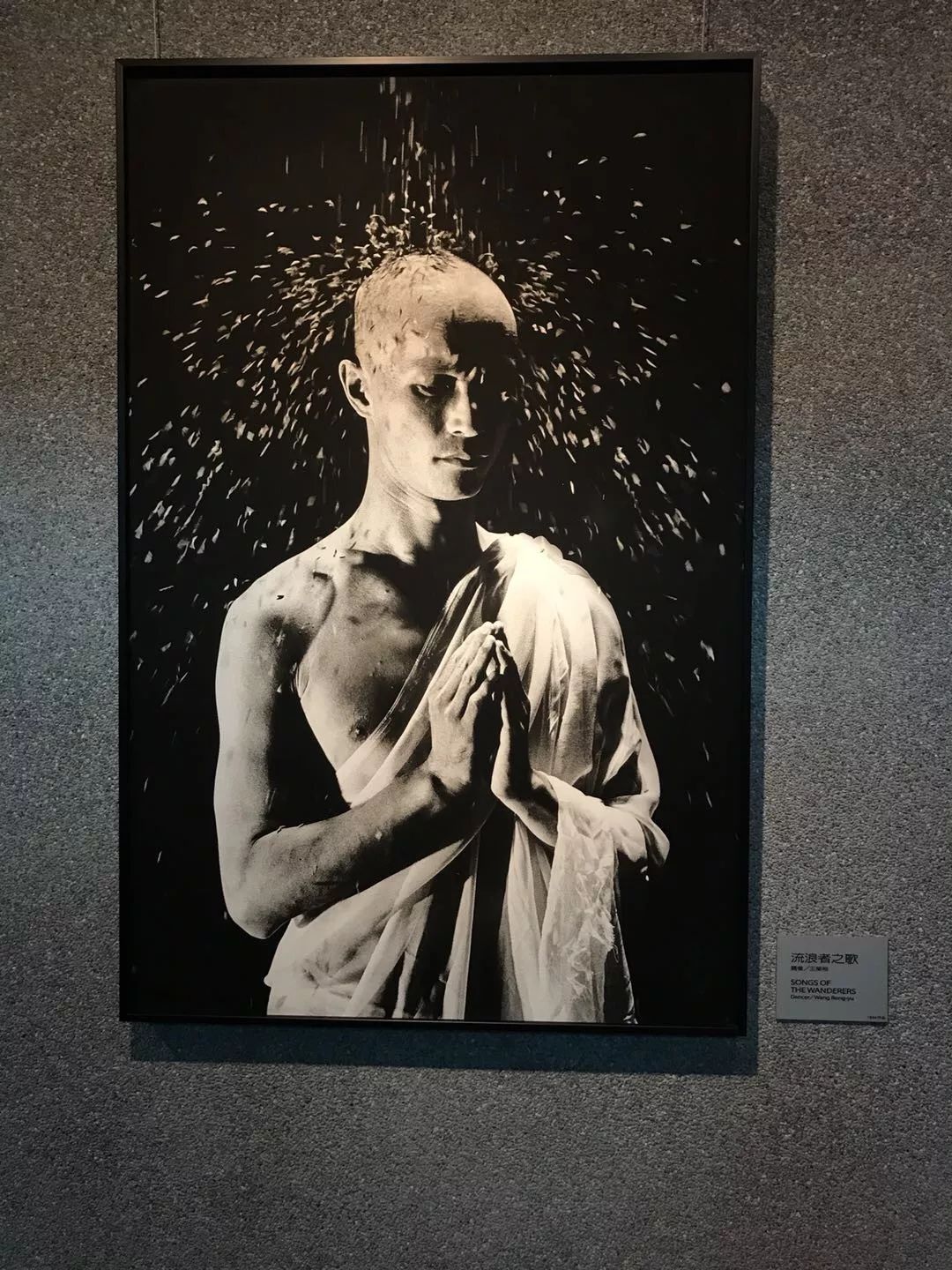

▲云门舞剧《流浪者之歌》剧照

导览小姐姐问我们,云门在80年代获得了很多奖项和荣誉,但是为什么会选择暂停呢?

答案不难猜到,因为没有钱。

所以才有前面提到的林怀民先生的长途旅行,有台湾民众对云门的挂念,有后来云门的再出发。

很感念云门和普通人的关系。一个这么小众的艺术形式,云门偏偏和普通大众建立了联系,他们经常到全台各处巡演,在乡下做免费演出。每年跨年,也有大型的公益表演。所谓审美的培养,大概就是这样积累下来的吧。

二〇〇八年,云门租赁了16年,位于八里乌山头的铁皮屋排练场发生火灾,所有的服装、道具,多年的记忆和心血,付之一炬。

这是云门的大劫。

▲图为大火后,唯一留下来的东西

当时的大火被新闻报道,人们才恍然发现,原来云门这么多年一直租用在铁皮屋。大家发动起来,回馈云门。从2009年至2013年,云门基金会总计收到了4155笔民间捐款,共计6.6亿新台币。

▲云门剧场门口,雕刻着所有捐款人的名字

我们现在参观的云门剧场,便是由这些捐款所建。走在剧场之中,听着剧场的故事,好像所有美好的事情都会发生。

我们下午与蒋勋先生的见面,也在云门。

我只读过蒋勋先生的一本《孤独六讲》,很早以前看的,已经忘记了。后来他谈《红楼梦》,谈艺术,谈诗词的那些书,都没有读过,只记得他的一场演讲视频,声音真的好听。

此番见面,我们一行人围坐着,听蒋勋先生谈美。

▲蒋勋先生

他说,“活下去是最庄严的美。”

蒋先生拍了很多很多花朵的照片,放给我们看。如果外人误入这个空间,会以为我们在上植物鉴别课。其实,他是以花朵为例,谈美的残酷性。

▲蒋勋先生

什么意思呢?

花,很美,大家都认同。但花何以会如此鲜艳,如此芬芳呢?答案是为了生存,因为需要吸引昆虫传粉,需要被昆虫看到、闻到,所以它们进化成了如今的样子。

花的颜色鲜艳,是因为不鲜艳的没有活下来。如果从这个角度来看,美,是残酷的。

蒋勋先生提到多年前在陕北看到农民祭祀,在田野上,系着大红腰带,惊天动地的鸣鼓。他说,那是他听过最美的鼓声,因为其中有生命力。

当然,他所谈的不只这些,只是我记性不好,大多忘了。记得最清楚的,不是具体的观点,而是他在讲话过程中信手拈来的古诗。这种古典文化的底子,很教人佩服和羡慕。

两个小时,散了。和绿茶老师一块去寻有河book,据说在淡水河边。走了半个小时,终于到了,不巧书店已经停业,门口贴着一张告示,十二月重新开张。我们没赶对时候。

总是这样的,很多寻找,最后都没有结果。但我偏爱这样的游荡。

第三日 紫藤庐谈诗

乐和的手机突然坏了,陪他去买手机。

走没多远,下起毛毛雨,抬头,天空和昨天大不一样,太阳没出来,云低低的,这个城市好像还没有真正醒过来。

赶到101大厦,商场11点才开门,我们来得太早,只能瞎转。天气转凉,路上行人亦少,找了个麦当劳,坐进去,等时间悄悄把上午过完。

上大学时,也常常有这样多出来的时间,几个朋友,挤在麻辣烫的小店里,没完没了的聊天。

中午赶往紫藤庐,和大部队汇合。

▲紫藤庐

从外部看,很容易忽略这个地方,它的招牌小小的挂在路边,毫不显眼。院子里长着三棵老紫藤,从街上看进去,以为是私人小院,不敢冒犯。推门而入,则是另一个世界,虽没有热气蒸腾,但人们盘坐着喝茶、吃饭,嗡嗡的人声,着实让人感到温暖。

建筑是全木结构,有80年历史,走上去咯吱咯吱响,据说早年是大人物的府邸,后来改成茶馆,李安的电影曾在这取景,很多作家都是这里的常客。

我们被带到里间,拖鞋,进入铺满榻榻米的房间。大家陆续到了,吃饭,聊天,不再像昨天那么生疏。

饭毕。稍事休息,被带到二楼的一个房间。罗智成先生已经到了。屋里摆了五张长几,罗先生上座,我们一干人分坐两旁,有点像古代私塾授课,或者电视剧里的君臣会谈。

▲罗智成先生

罗先生此前完全不了解,只清楚是诗人,但并未读过他的诗。只见他坐在桌前,一脸诚恳,笑起来,眼角向两边垂下。这空间早已经被他收服,等我们一一坐好,再将我们收服。

▲围坐听讲

以前,我对诗有一些不知所措,不知道如何面对,如何读懂。罗先生这一下午的话,让我豁然开朗,读不懂诗,合是应该的。当然,这是我的偏门理解,实际上,罗先生花了很大功夫,通过传播学、符号学的角度来谈什么是诗,诗是怎么走到这一步的?

什么是诗呢?

“诗是很难讲的。”因为它既是一个古老的文学类型,又是进行时的文学实践。

所以,我们得先回溯一下诗的几个阶段。

第一个阶段,诗是一种讲究押韵的文学形式。在古老的口传文学时期,好记是一个功能性上的要求,没有文字,不好记就没法传播了。之后,有了文字,好记仍然作为一种要求被保留了下来。

第二个阶段,诗不仅仅是一种文学形式,更重要的是一种精炼的质地。因为表达空间受限制,诗人们在七个字、五个字里投入了大量心血,让诗句可以在很少的文字空间里,表达丰富的情感和经验。

第三个阶段,比较麻烦。诗的定义、界说、概念,整个被打破了,因为我们进入到现代世界了。

这当然不仅仅是诗的麻烦,很多东西都遭遇了麻烦,世界快速变化,人类的经验极大的丰富。孔子听一首歌就三月不知肉味,而我们随时可以听到成千上万的音乐——人类的感受和古代人不一样了。现代小说、现代艺术都对这一变化做出了反应,诗歌也不例外。现代诗歌纳入了很多很多新的经验,它变得难以有唯一的规则,也变得越来越分裂。

如今,很多其他的媒介也常有诗意的表达,那么我们还需要诗歌吗?或者进一步问,我们还需要文字吗?

谈到这里,我听得越来越投入,因为这也是我这两年非常关心的问题。文学会不会走到了尽头?文字还有从前的力量吗?

文字是一种不完美的媒介,它没法完全将我们带到现场,它必须通过读者的翻译和解读,才能达到传播信息的目的。但也正是因为这种不完美,“创造了完美的沟通和想象。”

所以罗智成先生说,诗歌是非常害羞的文学形式。如果找不到对的解码者,诗歌就会很尴尬。现在我们有很多诗读不懂,一是因为现代人的密码太复杂了,二来我们也不会像上学时读古诗那样认真细致的解码了。

但,还是要读诗写诗。因为这或许是一种补救,补救我们在学习知识的过程中,丢失的细致感受,这也是昨天蒋勋先生强调的,他给的方法是,去大自然,去面对最质朴的美,训练你的听觉、嗅觉、味觉,让自己回到生命的现场。

罗智成先生的意思是,我们必须把自己从概念化的世界里夺回来,因为我们都渴望深层沟通。诗歌正是在帮你做更细致的分辨,它是一种不断在挑选、试验语言的形式,它逼着你把“孤独”变成一种具体的感受,而不仅仅是一个词。

待罗先生谈完,我接着问了好多问题。除了文字本身,我还关心作者和读者背离,人群裂解……

我们谈了很多,谈得很愉快。

这也是一个偷来的时光,就像诗歌一样,这样的话题是不适合在日常谈论的,也只有这么一个空间,让这些话找到了合适的对象。

他说,他对未来的文字使用者抱有乐观的态度,但是这并不代表用文字的人会越来越多,甚至有可能,以后人家就像我们现在对古代很多很漂亮优美的表达没有感觉一样,看不懂了。

但是文字只是工具,诗本身不代表诗意,真正的诗意是可以通过其他形式进行表达。

对未来,罗先生永远抱有一种天真的好奇。世界的变化,并不能改变他的行动,他仍然写诗,做新的实验。我从他这里学到,人不应该傲慢,但要能够自足、不惊。

出紫藤庐,已经快天黑了。晚上与韩松落、周公子在酒店附近吃了快餐。雨下大了,转了一圈,便回去了。读叶三的《我们唱》。

第四日 诚品的一天

早早来到诚品敦南总店,没有逛书店,被引入多媒体厅,张大春先生已经到了。他穿衬衫,黑色长裤,头发花白,一齐向后梳,带着眼镜,满脸笑意,讲起话来气若洪钟。

▲张大春先生

果然,这就是张大春了。从《城堡暴力团》到《认得几个字》,从《聆听父亲》到《小说稗类》,我读过他的小说、散文、文论,甚至听过他的电台节目。终于见到活人,倒没有特别的感受,因为好像已经很熟了。

他讲的是文字,题目是《见字如见故人来》,“见字如来”是他新书的名字,还未出版,这里讲的,算是剧透。

早年,梁实秋先生在《读者文摘》上开过一个专栏,叫“字辞辨证”,有点类似于咱们这里的《说文解字》,不做别的,就是讲解文字。小时候,张大春很爱看这个专栏,但后来停了,有人续上,没过多久又停了。

多年以后,张大春仍然对文字好奇、上心,不仅教孩子认字,还出了相关书籍。杂志来约专栏,想到梁实秋先生当年的文章,便应下来,有了《见字如来》。

张大春先生谈字,好像可以一直一直这么讲下去。文字的故事,总也说不完。谈到“陌”,谈到古代其实没有“陌生人”这个词,也没有“陌生人”这个意思。他举了《红佛夜奔》的故事,故事里写虬髯客、李靖和红佛同在客栈,每一个人的动作都一目了然,为什么?因为唐朝的客栈和后代的不一样,所有的空间都是敞开的,马、火、床可能就在一个空间里,隐私并不存在。那时候,“没有陌生人,只是还没认得。”

如今,认字好像是无用的知识,但这里面是有乐趣的,如果能体会到这些乐趣,生活一定不会乏味。这里的关键不是知识难得,而是对待这些知识的心,难得。

▲我和张大春先生的合影

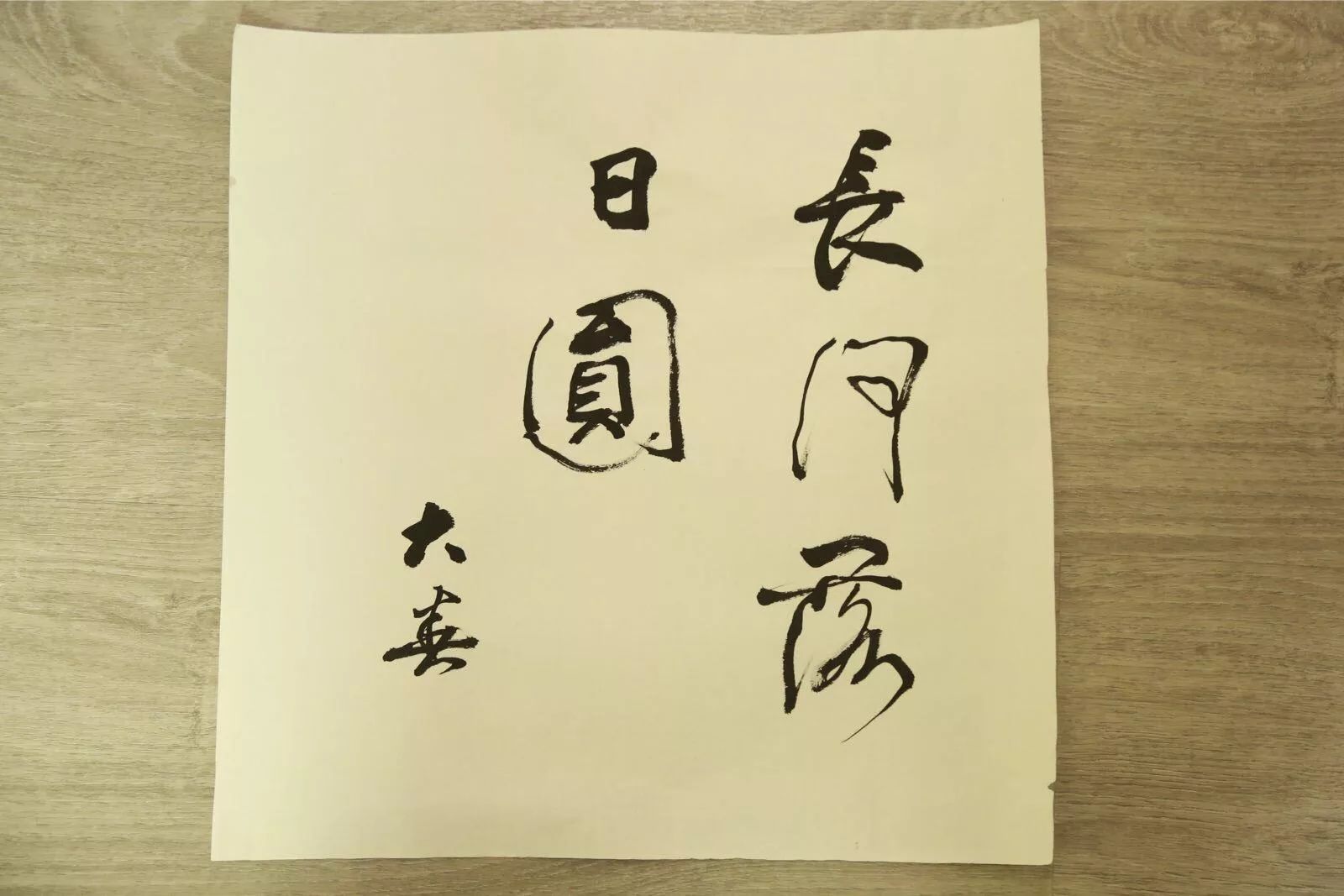

讲完了字,张大春先生也给我们一人写了一张字留念。我得的一张是“长河落日圆”,里面有一个河字。

中午,在附近吃牛肉面。逛诚品书店,买了一本胡淑雯的《太阳的血是黑色的》以及一张云门舞集的蓝光碟《流浪者之歌》。

下午继续在这里,听阮义忠先生讲他和拍照的故事,题目是《回家的路上》。

▲阮义忠先生

2012年,我在深圳何香凝美术馆听过一次阮先生的讲座,他那时现场带了一个富士X10的小相机,后来我也买了一个。

以前,只是看阮先生的照片,不知道他的故事,今天才了解,原来阮先生也是个从乡下走出来的孩子,他说,他从事文化方面的工作,完全是自我教育。大概所有乡下长大的孩子,在看到外面的世界后,唯一要做的就是——逃离故乡。

从鲁迅、胡适开始,到阮义忠如此,到我,也还是如此。时代的大潮,还在继续翻滚,故乡永远是一个无法和解的矛盾。

阮义忠先生,很多年后终于回家了。他现在在家乡有了一间博物馆,找到了一间靠海的房子。回家的路,他走了一辈子。

阮先生没有讲很多观念,他只是在分享他的生命经验。我喜欢这样的分享。

晚上和麻宁、韩松落、周公子一起去看了《大佛普拉斯》。这部片入围了今年金马奖的五项大奖,是一个非常黑色幽默,看完又让人很压抑的黑白电影。聚焦的是一群社会底层的小人物,叙事流畅而且有创意,以后单独再和大家谈一谈。

值得一提的是,电影结束后,竟然没有人离场,直到字幕走完,大家才起身。这种感觉,蛮好。

第五日 下雨和书店偶遇

▲从酒店拍出去,台北的早晨

没有定闹钟,迟起。

雨继续下。

本来计划去故宫逛逛,但据说周一闭馆,所以没去。后来听周公子说她去逛了半天,并没关门。又错过了。

▲酒店附近,茑屋书店正在装修中

下午在西门町暴走,看了《电锯惊魂8》,不好看。又去师大附近找茉莉二手书店,寻到了,好好的逛起来,买了张大春先生推荐的《丁香遍野》,林太乙的小说。

▲我在台北买的书。

晚上吃了台湾连锁的麻辣锅,自助形式,食材都很不错,样式很多,也很新鲜。只是牛肉虽然表明国外进口,但我毕竟常吃潮汕牛肉火锅,一比之下,就没法说了。另外,虽然叫麻辣锅,但一点也不麻也不辣,当然,这也是一早就料到的。

第六日 再见

要走了。

赶在早餐结束前,下楼吃饭。

我添了一碗白粥,拿了一碟荷包蛋,找了个空位坐下。一坐下我就发现,我旁边坐着的,竟然是张艾嘉。

她穿着花色上衣,一个人,正在打电话。后来,她一边吃饭,一边翻书。整个餐厅,大概只有她一个人在看书吧。

我不知道为什么张艾嘉还住在这里,但,我也见到她啦。高高兴兴,回房收拾行李。

再见了,台北。

PS.感谢网易蜗牛读书和网易LOFTER的小伙伴,感谢欣茹、乐和、粽子、冰冰、子墨、田老师,感谢一路上的小伙伴。

- 不止读书-

魏小河出品 微博 豆瓣 知乎 @魏小河