“我觉得去年9月才是抄底新三板的好机会,现在未必是”,架子民工对读懂君说到。

“架子民工”不是真民工,而是上海一家小私募公司的老板,本人管理着几只基金,包括一只新三板基金。他的基金规模不大,几千万而已,主要在二级市场拿票。

在别人都在新三板集邮的时候,他在不断捡着筹码。

他早期在新三板最大的仓位是物业公司,传统、不起眼,A股上甚至没有一只股票。

近一年下来,在新三板大势不断下跌的情况下,“架子民工”的前五重仓股全部上涨50%以上,

平均涨幅约80%

。在现在的市场行情下,这样的新三板基金走势实在不多见。

“架子民工”向读懂君阐述了他的物业股投资逻辑以及他眼中当下的新三板市场。

物业股,是我在新三板挖掘的宝藏

▲

前两年,新三板特别火爆。我一直没有买,原因是实在太贵了。

虽然没有买,但是很多公司还是知道一些的,当时大家买就是追热点,那现在可能证明有一些投资人随行就市,买错了、买贵了,不能完全归咎于新三板市场。

到去年9月,我实在看不下去了。粗略一看,很多公司都是白菜价,这为什么不买呢?

新三板上万家公司里,真正有成交的大约1000家。于是,我花了一个多月的时间,一家一家看。把业绩差、现金流差、行业差的统统去掉,去认真研究剩下50-80家公司的基本面。

寻找好公司的过程中,我不太看重像ROE、ROA、毛利率这些硬性的财务指标。好的公司一眼就能看出来,不好的公司其实我也看不出来,有些公司我也觉得很好,但却出了各种问题,被套住了。我在新三板买的股票多种多样,也踩了好几个雷。

所以,好公司是什么样的,我也给不了理性、标准化的答案。如果非要说什么量化指标,那就简单粗暴,现金流很好+轻资产。

因为我把投资当成是一门生意,要知道做生意现金的回款很重要,如果看起来挣了很多,但一大把应收账款,最后能不能拿到还得两说;

还有重资产的生意,也是看起来挣了很多钱,但需要源源不断投入,如果投入跟不上或出了差错,过去赚的钱可能都会搭上。

这样看过来,我盯上了新三板的物业公司。

首先,物业属于轻资产行业;其次现金流特别好,你看任何一家物业公司的现金流都特别好,而且,A股现在没有物业公司,它有独特性,不过今年可能就会有了,碧桂园、南都物业都在排队。

大家都觉得物业不就是保安大爷和保洁阿姨嘛,有什么前途?事实上并非如此。这个行业不仅现金流好,还有一定的粘性,因为一个小区不可能随便换物业。我们统计过,前一百强的物业公司,一年的更换率可能只有2%,也就是说一百个小区里,有2个小区要更换物业。这个比例并不高。

而且物业有生活场景,居民生活离不开它。在未来,可想象的拓展业务不少,比如居家养老,各种各样居民服务,二手房买卖、租赁,长租公寓。

在我看来,物业行业的业绩和增长很确定,原因有两点。第一,物业行业本身市场存量在不断扩大,物业费也有所提升;第二,物业行业集中度大幅提升,原来可能是前一百强市场份额30%,以后可能是40%、50%,这个趋势很明显。因为在这个行业,越是大公司它的增长越快,通过自身增长加收购,这会导致行业集中度会越来越高。所以最近三四年其实大点的物业公司的日子相当好过。

还有很重要的一点是,你去美股和港股看看,物业公司的估值都很高。

-

港股知名的物业公司彩生活市值55亿港币,市盈率22倍;

-

绿城服务市值133亿港币,市盈率35倍,对应绿城中国市值237亿港币,8.3倍市盈率;

-

中海物业市值61.14亿港币,23倍市盈率,对应中国海外发展市值3062亿港币,7.4倍市盈率;

-

美国的FirstService市值23.25亿美元,市盈率70倍。

在我之前,新三板市场根本没人关心物业公司。在去年,很多时候都是我一个人在买,没人和我抢,所以买到的都价格都很低。举个例子,我去年13元买的一家物业公司,市盈率13倍,然后2016年的利润一不小心翻了一倍,那是多少倍了?6.5倍。

当然,现在买的人也多了起来,物业公司的估值在回升。我去年买的几只股票,价格涨得很厉害。

▲左右滑动查看4只股票走势图

▲

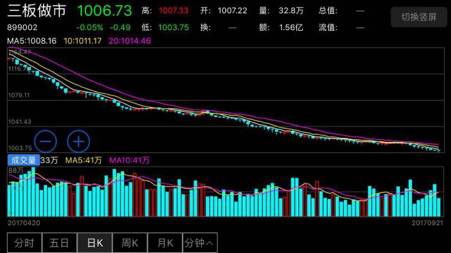

“架子民工”重仓的4只股票价格走势与三板做市指数呈相反态势

不仅如此,前一段时间某物业公司完成亿元级别的募资,两家顶级投资机构入局,你觉得这说明了什么?

现在物业公司的并购很厉害,从并购市场的价格也能看出:现在一家不错的小公司同行业并购也要12倍了,我们认为这其中几乎没有泡沫。

你可以看,开元物业公告收购了一家公司,增长有限,当然算是在无锡拓展了医院物业,今年利润450万的公司要估值4800万,动态PE近11倍,明年480万利润,也要10倍。而开元物业近几年营收增速都在30%以上,利润增速更高。

直到现在,我仍然觉得新三板的物业公司的估值是偏低的,但如果在当前估值基础上再翻一番,可能就不低了。

除了物业股之外,我还重仓了某传统化工龙头股,从5元涨到了13元,还有某制造股也翻了一倍。另外,有几只我们看好的股票没买,它们股价走势也很好,当时希望它再跌一点,所以没来得及上车。

现在未必是抄底新三板的好机会

▲

前不久,有一位多年的老客户问我:你一直习惯买大蓝筹的,为何六月底开始抛弃平安福耀坚定看好“中小创次新”了?

我说:年初我买了很多新三板,在新三板大势不断下跌的情况下,前五重仓全部上涨50%以上,平均涨幅约80%。按照六成仓位计算基金净值应该要涨50%,但实际上基金净值只涨了20%多,为了防止持仓过度集中造成回撤压力过大,加上对自己的不够自信,除了这五只重仓股,我还买了四十五只股票分仓,整体基本零涨幅。