本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

前言丨本文仅发布在冷炮历史微信公众号

多年来,《希罗多德历史》一直饱受诟病。

从内容的真实性到这部作品的具体性质是什么,都会引得人们争吵不休。然而,大部分人都没有注意到希罗多德书在写这部作品时的寓意和背景。

今天,我们在微信平台独家发布这篇文章,给大家一个更合理的名著打开方式。

作品的核心理念

![]()

希罗多德:历史(精装2册,全新详注修订本)

作者:[古希腊]希罗多德 著,徐松岩 译

希罗多德的《希波战争史》,建立在公元前7-6世纪的伊奥尼亚哲学和科学革命基础上。这部著作的本意在于探求历史真相,调查各文明兴衰。

写作手法上,以新兴起的史话散文为体裁,结合了希腊史诗和希腊戏剧的文学技巧的产物。他开宗明义地表达了自己的初衷:探求城邦兴亡的原因,保存希腊人和外族人的丰功伟绩。

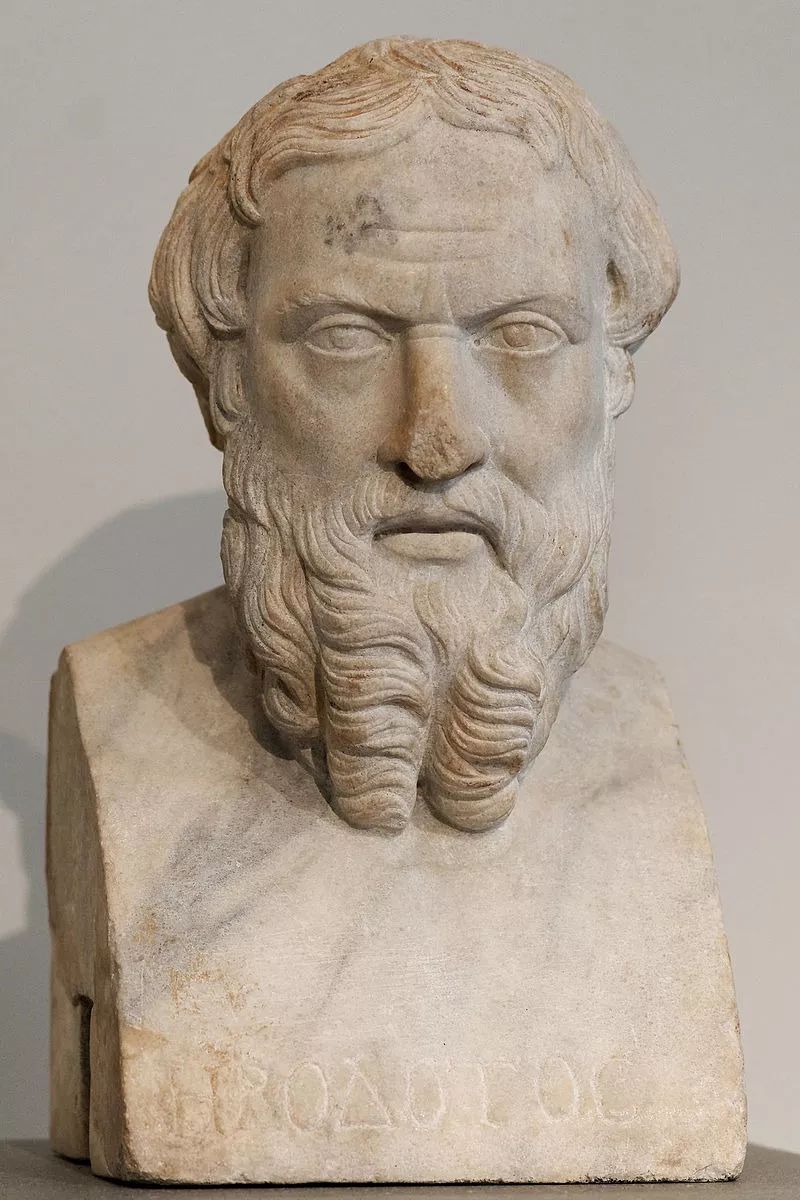

希罗多德是希腊人,出身于小亚细亚西南部的哈利卡纳索斯。但他的父亲是当地的卡里亚人,母亲则是希腊人。

所以,这位历史之父本身具有混血身份。他的叔父曾创作了附近伊奥尼亚12个城邦的建国史诗,帮助他培养了良好的文史素养。

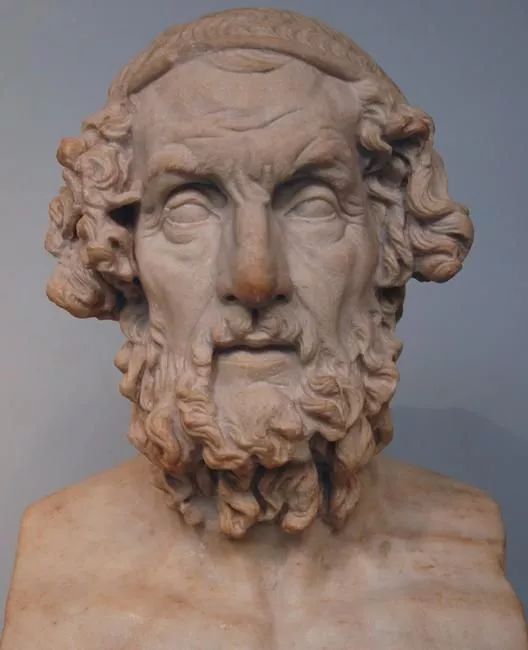

希罗多德的头像 他具有卡利亚和希腊的双重血统

成年后,希罗多德由于反对自己城市的僭主失败,被迫在地中海沿岸漫游经商。此后的大半生,他都没有在故乡度过。

恰逢公元前5世纪开始,由于希波战争的胜利,希腊人的民族自豪感大增。但是见多识广的希罗多德,却因为混血和漫游希腊的外乡人身份,对于希腊和非希腊人的优劣长短,保持了难得的客观态度。

于是,他书写的希波战争史,就成为了一部披着希腊史诗外衣的波斯大国崛起史。

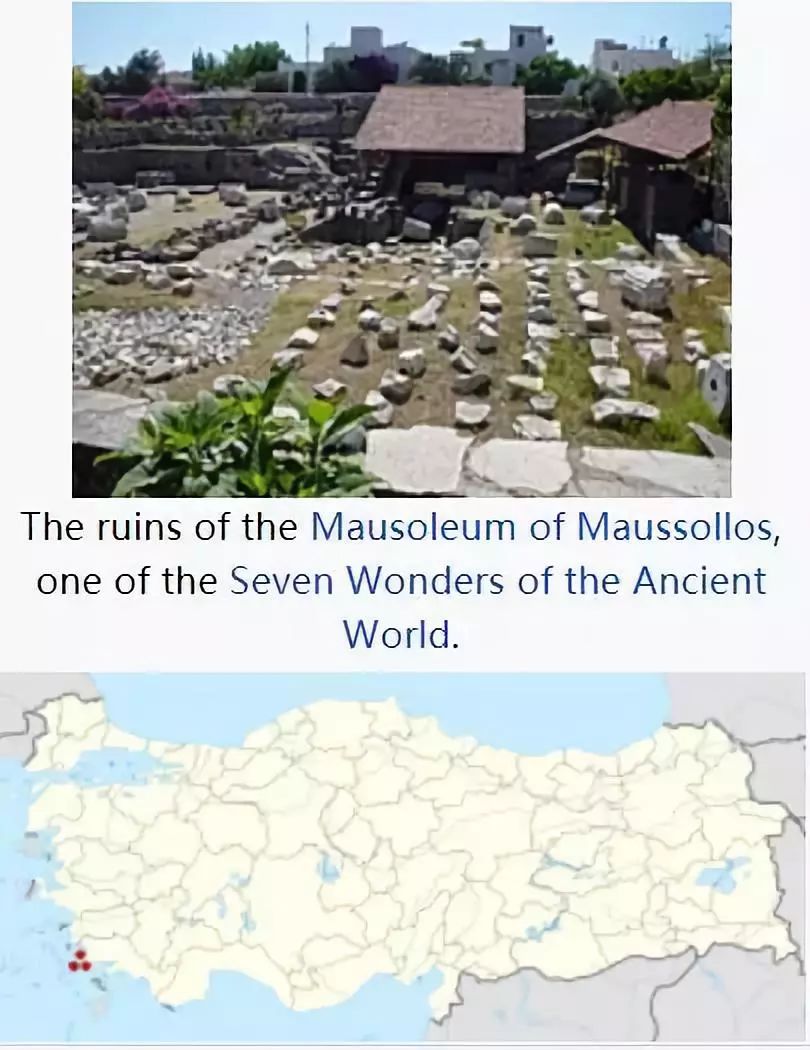

希罗多德的故乡 著名的哈利卡纳苏斯

主要结构

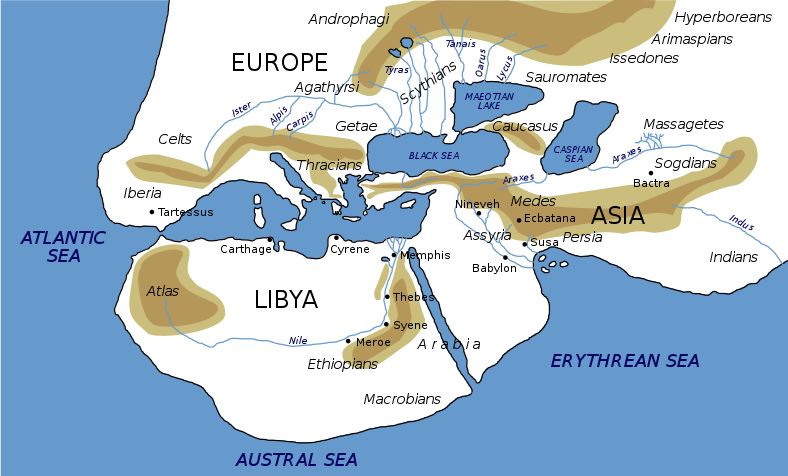

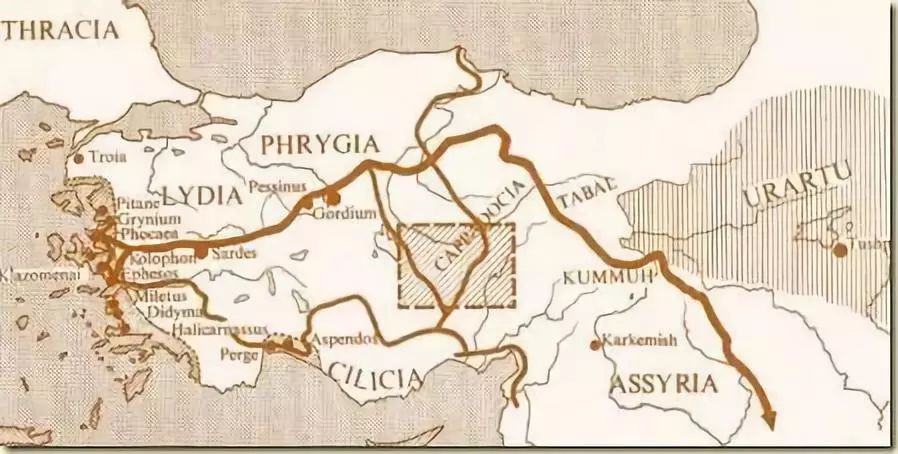

公元前5世纪的古希腊世界地图 也是希罗多德世界观的基础

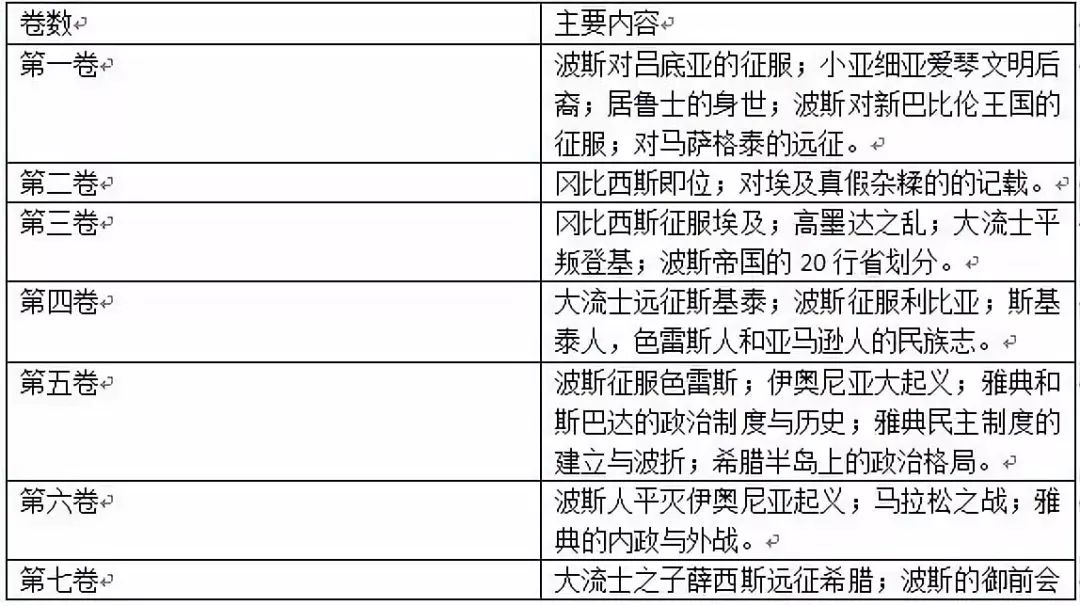

按照写作初衷的核心理念,希罗多德将地中海沿岸各个民族的兴亡轮回,编制成了一个巨大的兴衰圆环:

命运会帮助新兴民族的崛起,而对过于强盛的帝国和帝王却会进行打击。

这一理念在《历史》的第一卷里就展示的十分清晰。

吕底亚国王坎道列斯超越了“凡事无过度”的界限,践踏了习俗,让侍卫巨基斯偷窥王后的躶体。于是深感受辱的王后认为国王践踏了传统,逼迫难走回头路的侍卫巨基斯做出选择,要么自杀谢罪,要么暗杀国王,夺取不属于他的王冠和王后。巨基斯选择了后者。虽然他本人得以善终,但是逾越了界限的窃贼,终究难逃命运的报复。

噩运最终落到了他的子孙头上。

命运先是借助梭伦之口,告诉吕底亚国王克洛伊索斯,凡人在盖棺定论之前,不能说自己最幸福。因为神明总是先让人看到幸福的幻影,然后让他们跌落深渊。但是自负的克洛伊思索置若罔闻,最后命运借助波斯帝国之手施加惩戒,让吕底亚王国盛极而衰,克洛伊索斯自己也成为俘虏。

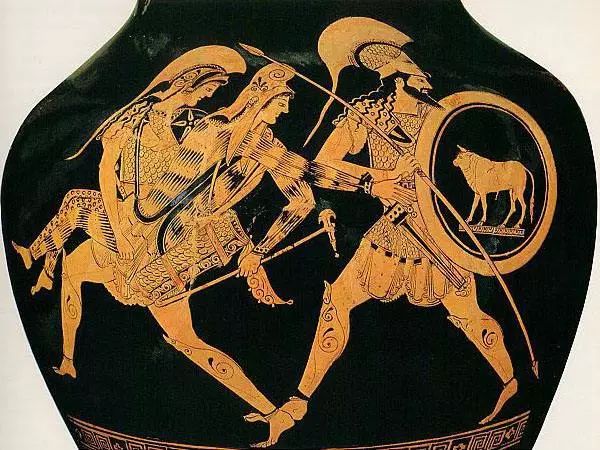

看到王后裸体并篡夺王位的巨基斯

接下来,这个循环在更广大的时空范围内展开。

希罗多德的叙述以波斯帝国的崛起过程为主线,按照波斯人征服国家的顺序,书写各被征服民族的民族志。

一个个帝国无一例外都逃不出“木秀于林,风必摧之”的轮回。

这些小轮回构成的大态势,就是新崛起的波斯帝国成为了命运的实施者。他们把新巴比伦,埃及等帝国碾压在命运兴亡的巨轮下。

紧接着,波斯帝国以宏大的气魄兴建帝国工程,修建皇家大道,镇压多次内乱。并且出征斯基泰和色雷斯的土地。但是世界依旧在变化,命运不会永远垂青波斯人。

是新崛起的希腊城邦,为波斯帝国带去了命运的打击。其中,希罗多德将自然地理对于帝国扩张极限的认识,和他的历史哲学结合起来。

波斯帝国的王室大道

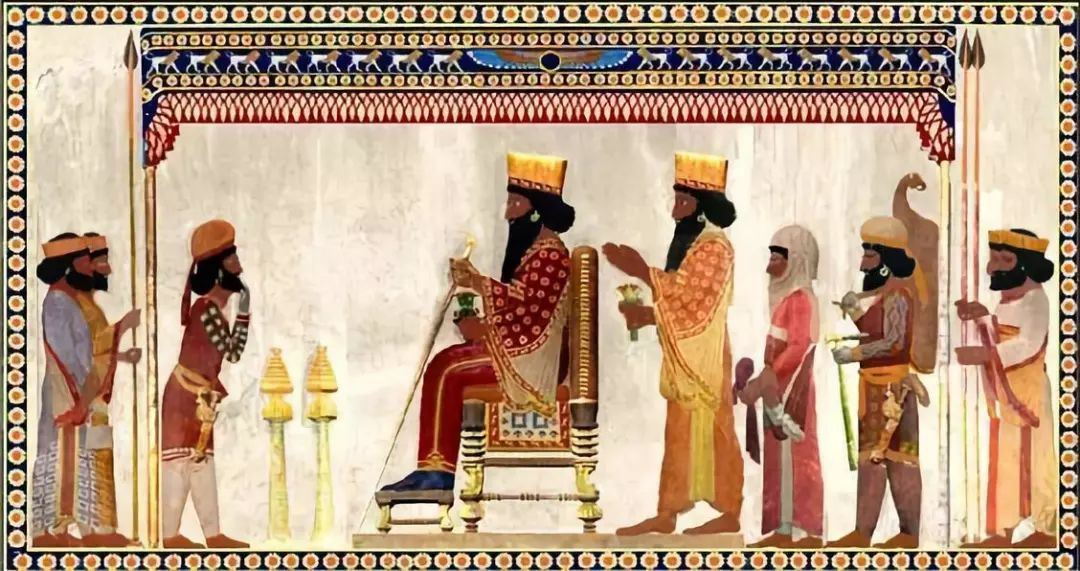

在《历史》第七卷里,波斯宫廷的御前会议上,波斯重臣阿塔班努斯告诉薛西斯,并非是波斯大军人数不多,军队不善战。而是在希腊,没有哪个海湾能装下所有的战舰。希腊贫瘠的本土肯定无法喂活庞大的远征部队,人数将是波斯人的软肋,而地形是希腊人的盟友。

这一论述结合了地理对战争的影响,以及凡事一旦超出限度就是灾难的认识,从而将命运观和对军事行动德理性认识结合了起来。

虽然希罗多德的叙述停在了公元前479年,但是命运的巨轮依旧在缓缓转动。

他在自己的晚年,必然痛心且无可奈何地看到希腊世界的自相残杀,再一次实现了命运的打击。希波战争后半个世纪的繁荣,也不过是千年一瞬的过眼云烟。

随着伯罗奔尼撒战争的开始 希腊人在内部杀成一片

核心理念

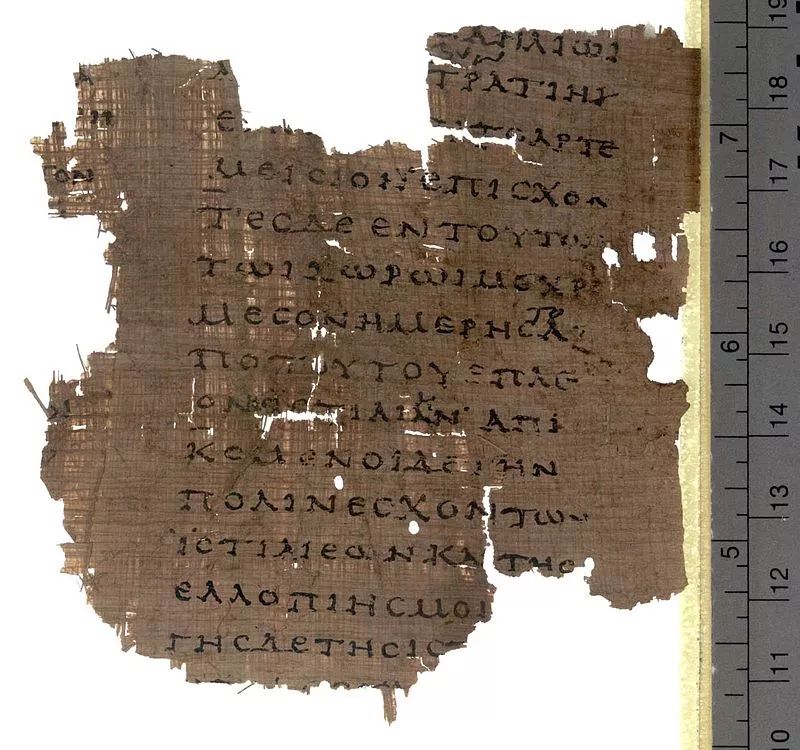

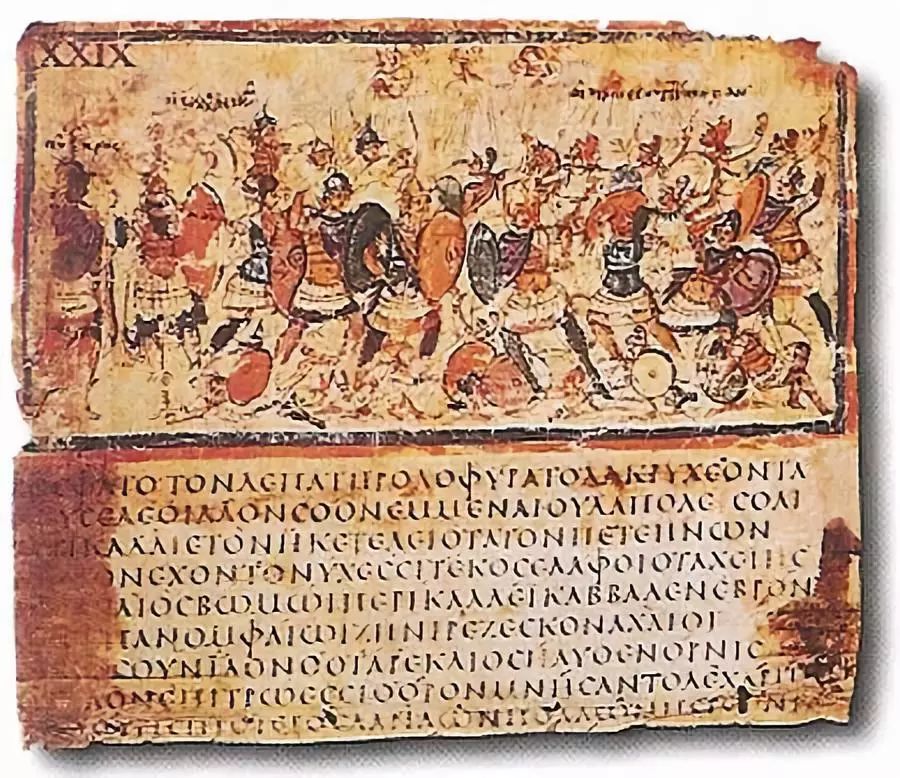

公元2世纪初的希罗多德作品残片

希罗多德坚定地认为,凡事无过度。所以他对于过度的繁荣,过多的权利和过分的美丽都持有警惕态度。

物极必反盛极而衰,很多昔日强大的城邦而今都衰弱了,昔日弱小的城邦却逐个崛起。既然人世间变化无常,世界上唯一不变的就是变化本身。所以人类要随时保持警惕,随机应变,随时准备应对命运突如其来的致命袭击。

不仅仅是帝国,个人的命运也充满了无常的变数。

无论是克洛伊索斯,还是冈比西斯,还是波利克拉忒斯。在得势时挥洒财富,豪掷千金,对敌人的威胁,对命运的警示不屑一顾。在各方面违背了“凡事无过度”的准则后,表现得暴虐而过分,结果都没有逃过命运的打击,在临死之前让他们跌落人生的巅峰。

波斯人的帝国在过度后也开始陷入命运的轮回

至于雅典和斯巴达的双雄--鲍萨尼阿斯和地米斯托克利,希罗多德必定了解两人联络波斯大王,为自己牟利,以及最后的凄惨下场。所以他有意在文中埋下了伏笔。

例如在普拉提亚之战后,鲍萨尼阿斯进入波斯人华丽的军帐,感叹波斯人如此富庶,却要来抢劫希腊的破衣烂衫和残山剩水。结果之后不久,他就被个人的野心和波斯的财富所腐蚀,成为了希腊的敌人。地米斯托克利也没有料到,萨拉米斯之战中,自己与薛西斯的交易会在多年后改变自己的命运,让他为对手的儿子效力。希罗多德通过将文本延伸到现实中的方式,提醒人们“凡事无过度。”

虽然命运是捉摸不定的,但是盲目迷信神的人注定没有好下场。

比如克洛伊索斯听信预言,盲目出兵“去灭掉一个大帝国”,结果灭亡了自己的国家。所以希罗多德同时强调事在人为,详细记载了各种军事行动的策略与部署,尽可能从合理的角度解释历史事件。

地米斯托克利的智慧并不能让其逃脱宿命

记载可信度的问题

在研究方法上,希罗多德比较严谨地注明了信息来源:

希腊流亡者的后裔、波斯学者、埃及祭司,以及各民族的居民。

他如同过滤网,先过滤一些不经之论。对于同一事件他会记载不同的版本,并将最终的判断权力留给读者并明确告诉读者:

只记录听到的一切,但没有必要完全相信他所说的内容。这本身就是十分科学的态度。

虽然如此,但是不同卷的可信度是不一样的。

除了希腊本土内容,和创作年代较近的希波战争。在对各个地区的描述中,由于家学传统和出生地的原因,对爱琴海沿岸的爱琴文明后裔的描述是很可信的。

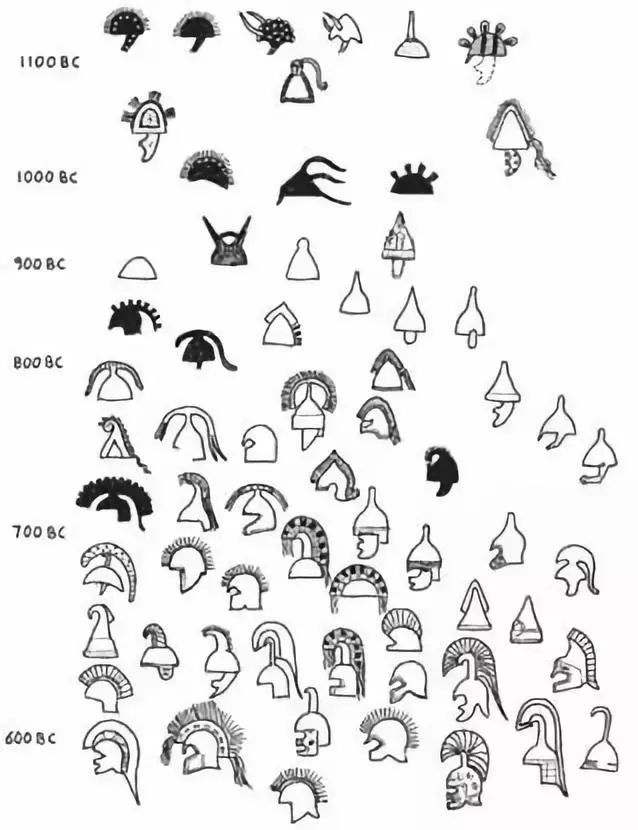

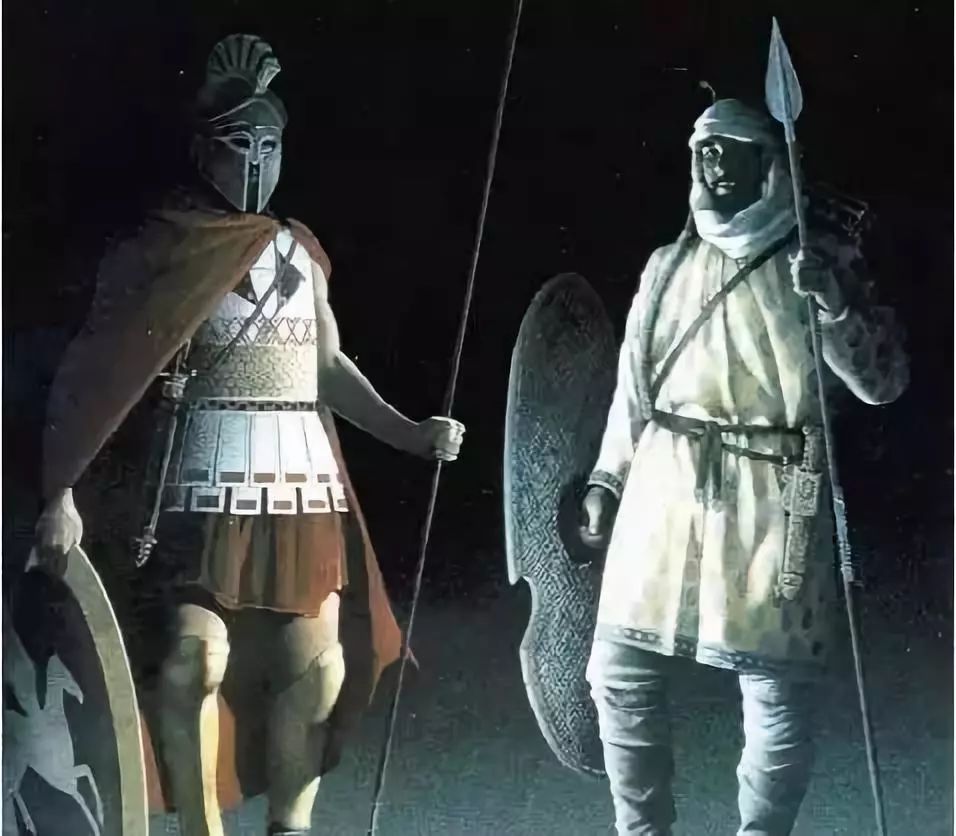

羽饰 是希腊式头盔的重要标志之一

比如他认为,希腊头盔上的羽饰是克里特文明的殖民者,爱琴遗风较多的卡里亚人发明的。这一记载也是有根据的。

因为希腊头盔的马鬃,确实是从爱琴文明时代就开始出现。历经了漫长岁月的演进,才进化成经典的科林斯式头盔。这一进化过程已经被考古实物证明。后来在雅典人举行宗教仪式的提洛岛,翻开古爱琴文明时期的墓葬,发现里面的武器都是卡里亚式。这就从侧面佐证了希罗多德的描述。

迈锡尼晚期--黑暗时代--城邦时代早期的希腊式头盔发展

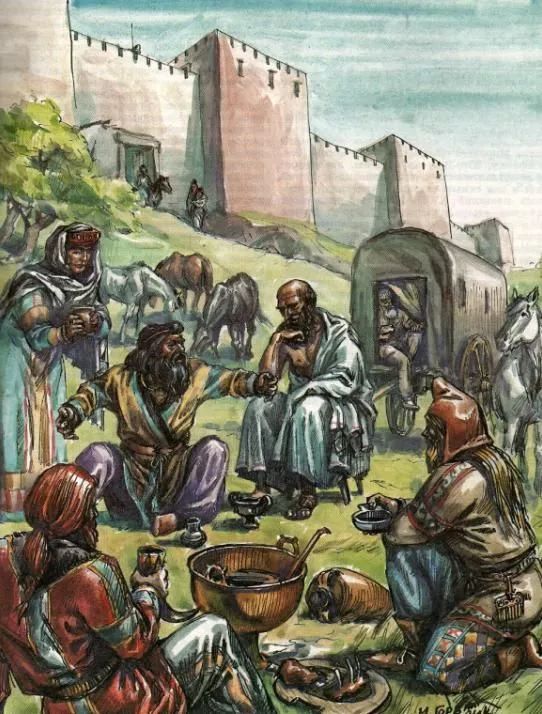

其次,比较可信的是对斯基泰人风俗的描述。

由于雅典大量雇佣斯基泰佣兵,所以希罗多德有机会近距离接触这些游牧勇士。他对斯基泰风俗的描写,甚至为乌克兰到西域境内的泛斯基泰文化墓葬考古发掘,提供了参考。

希罗多德在雅典能接触到不少斯基泰人

对于担任故事主线的波斯,可信性依然较高。

希罗多德对大流士登基夺权、远征埃及、巴比伦,以及古国埃兰的描写,都与后来发现的《贝希斯敦铭文》有着惊人吻合。第三卷中对波斯帝国20个行省顺序的记载,也得到了《贝希斯敦铭文》的佐证。所以希罗多德应是参考了某些波斯皇家档案,采访了波斯的学者与官员,得到了某些信息。

毕竟,他出生的城市本来就是在波斯帝国境内。

但对米底王国早期历史的描述,明显与出土的亚述泥板相矛盾。对埃及的记载也是真假杂糅。他将埃及诸神与希腊诸神强行对应,某些风俗习惯的记录也是出自希腊人偏见的结果。

至于更为遥远的内亚地理描述,也是真假参半,对山川河流的地形分布的记载有所失真。所以这一部分可能是作者从商人和水手,或者中亚牧民那里听来的内容,而非考察的成果。

著名的贝希斯敦铭文

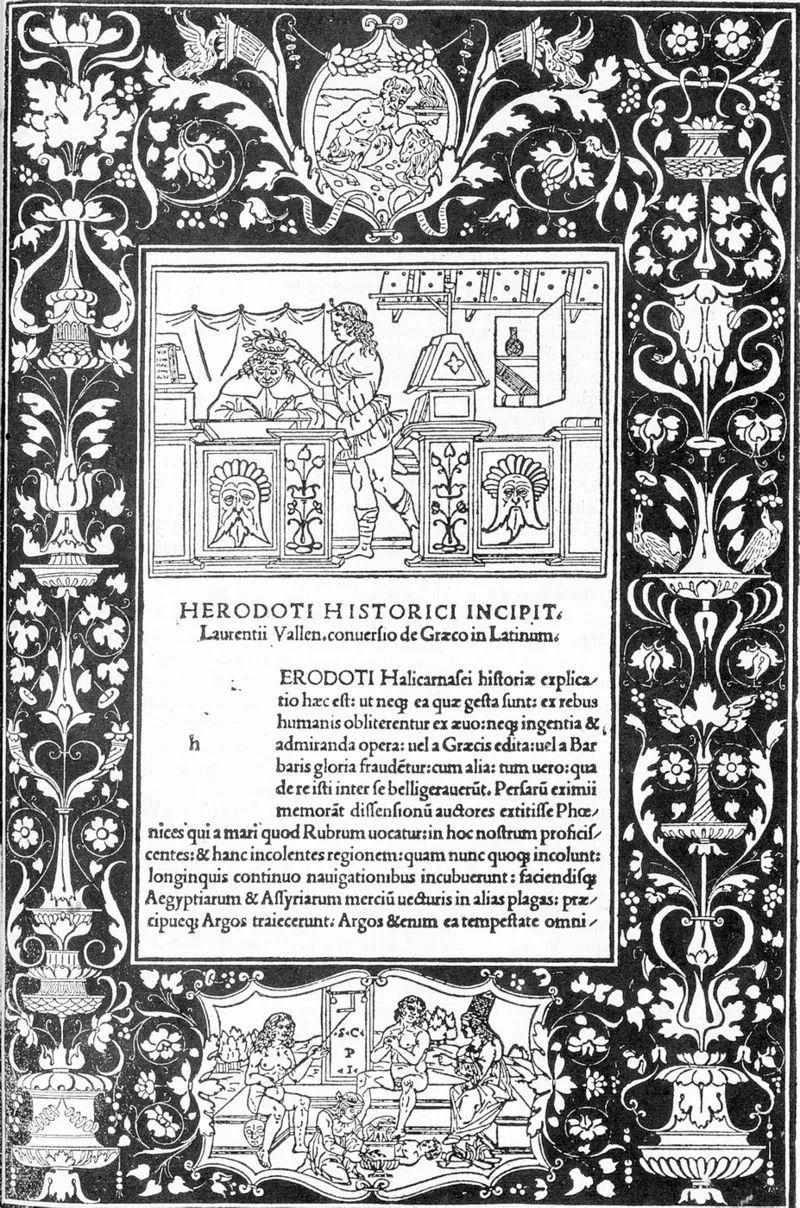

希罗多德与雅典流行文化的关系

15世纪版本的希罗多德历史

有人指责,希罗多德的作品不是严谨的史学著作,而像一部神话书。这一结论是典型的断章取义、孤立阅读,并用现代标准衡量作者处境的结果。

如果将《希波战争史》与其他的文学文本进行对比阅读,就会发现希罗多德的作品,在横向和纵向上与史诗和戏剧的互动关系。

这些关系,有助于认识《希波战争史》的谋篇布局和对内容的取舍。

作为因政治斗争流亡到雅典等城邦的外邦人,希罗多德在雅典的社会地位原本是不高的。作为一个散文作家,他的主要谋生手段除了行商,获得各地政要的资助,就是吟诵自己的作品,获得奖赏。

在缺乏稳定收入和可靠的政治地位的情况下,希罗多德就必须具备充分的“观众意识”。站在观众的角度,以听众习惯的形式传播自己的作品,从而让《希波战争史》得以流传。

史诗对希罗多德的影响

![]()

荷马史诗·伊利亚特

作者:[古希腊]荷马 著,罗念生,王焕生 译

当时像希罗多德这样具有考证精神和实证精神的作家,在整个希腊世界属于少数。

多数听众接受的文艺作品,主要是大诗人荷马和他的继承者创作的八部特洛伊战争史诗。比较完整流传至今的就是著名的《伊利亚特》和两部《奥德赛》。其余都是关于底比斯历代王族的底比斯组诗。

希罗多德自己就是在这两个诗歌体系的熏陶下成长。

他的家学传统也与史诗有关,叔父帕尼亚西斯就是一个诗人,创作了《伊奥尼亚十二城邦建国史诗》。

荷马的头像 他的史诗塑造了希罗多德这代人的思想基础

这些史诗保存了迈锡尼时代末期的文物信息、社会风俗和公元前10-8世纪希腊人的社会组织形态和精神面貌,具有某些历史的内核。但是从本质上说,

史诗的世界观是以奥林匹斯诸神为中心,将世界的变化归因于神的操纵。

除了史诗,希腊的另一重要文化活动是悲喜剧。

雅典城邦甚至设置了专门的观剧津贴,鼓励城邦公民欣赏戏剧。所以史诗从本质上是宗教与文学,与明辨真伪、探求历史真相的史学有本质区别。有考证和探究精神的《希波战争史》显然不属于纯粹的文学。

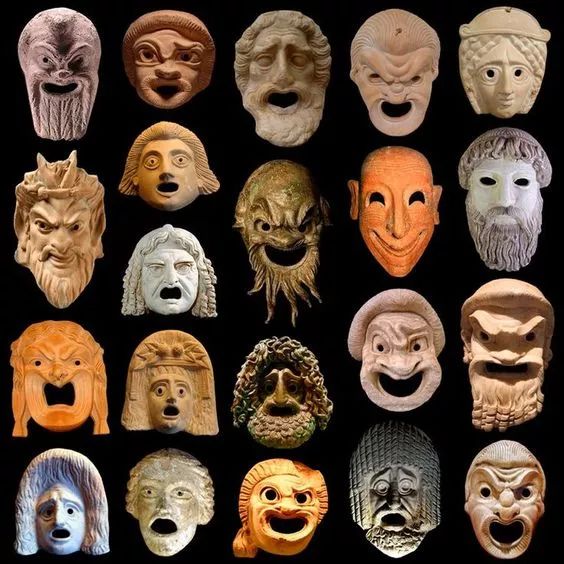

形形色色的古希腊戏剧专用面具

正是史诗和戏剧,还有神庙和雕塑,帮助多数希腊人了解过去,继承族群文化。所以为了赢得听众,获得足够的奖金和名望,他就必须采用听众们喜闻乐见的文艺形式,传播自己的作品,和探求事物真相的精神。

所以,希罗多德的作品是具备文学特征的,处处体现了史诗和戏剧的影响。

首先在题材上,《希波战争史》的内容是希罗多德以个人考察和游历的形式展开的。

在呀寻访古迹,并查阅埃及、波斯、希腊各地铭文记载的基础上,叙述了波斯帝国崛起的历程,以及希波大战的情况。游历与战争,成为了这部作品的重要主题之一。

两部荷马的诗歌《伊利亚特》和《奥德赛》,主题也是出征和还乡。

前一部热血沸腾,叙述特洛伊城下的血战。后一部是智慧英雄奥德修斯的漫游经历,以及还乡奇遇。

在世界观上,荷马和希罗多德都认为命运反复无常,人类无法逃脱命运的重击。但希罗多德同时强调了人谋的重要性。

比如对于神谕“雅典的希望在木墙”,地米斯托克利将木墙创造性解读为“战舰”,从而拯救了希腊。而坚持字面意思的希腊人最终战死在雅典卫城山上。人的智慧和主动性的重要,大为上升。可见他没有处处将人事归因于神,这是受到伊奥尼亚哲学影响的结果。

在整体结构上,荷马史诗和希罗多德都具有完整而宏大的结构,完整地叙述了某一事件的前因后果。但是二人的叙述都没有从头到尾,平铺直叙。

而是大量采用倒叙和插叙的手法,调动读者的兴趣和注意力。《奥德赛》以奥德修斯流落到家乡附近为开头,借助回忆去倒叙特洛伊战争后的漫游经历。然后才写他返乡的过程。整部史诗具有双线结构,奥德修斯还乡的线索,最终与他的妻儿寻夫寻父的线索汇合,形成了圆形结构。

希腊与波斯的冲突是希罗多德著作的高潮部分

《希波战争史》也有十分类似的构建。通篇来看,整部作品以波斯帝国的崛起与扩张为主线,但是希罗多德也采用了倒叙手法。

第一卷里叙述的是吕底亚王国的盛极而衰,以及吕底亚同波斯的战争。其用意非常明显,因为吕底亚王国是第一个大规模征服希腊城邦的外族政权。而且克洛伊索斯征发希腊城邦部队与居鲁士作战,引发了后者对伊奥尼亚城邦的蚕食。这些都是希腊和波斯接触的开始。最后波斯的扩张线索,和希腊城邦联盟的崛起线索汇合,作者书写了两大文明体系的对决碰撞。

吕底亚国王的亲率 让希腊人第一次深陷亚洲大陆的帝国纷争

在大结构中,《荷马史诗》和《希波战争史》都嵌套了许多小结构,这与史诗的说唱传统有关系。因为口头文学叙事时间太久,观众可能会厌倦听烦。所以作者会详略得当地插入一些奇闻异事和民间故事。

比如《奥德赛》里,奥德赛在淮阿卡亚国王地宫殿里做客。荷马借宫廷乐师之口,叙述了爱神阿芙洛蒂忒和战神阿瑞斯偷情,但是被火神捉奸在床,引来众神围观的有趣神话。在奥德修斯漫游地府的过程中,他见到了俄狄浦斯王的母亲,从而插叙了俄狄浦斯杀父娶母的传说。在《伊利亚特》里,荷马描绘了阿基里斯之盾的精美图案。包括男女农耕劳作,匠人生产手工,贵族监督劳作。从而在描写激烈战争的间隙,插叙了希腊安逸的田园生活。

很显然,希罗多德也采用了类似结构。每当波斯帝国征服到一个地区,他就借机插叙该地的人文、历史、地理、宗教等情况,以及当地与希腊人的联系。

所以,由于结构的关系,如果要了解每个希腊城邦的历史,需要将各个章节中的片段拼起来阅读。

6世纪的荷马史诗残片

最后在具体内容上,《伊利亚特》里有经典的流程化描写。

地位对等的勇士对决—勇士牺牲—争夺勇士遗体的情节。这些都曾出现在希罗多德的第五卷里,对塞浦路斯希腊人的记载。第七卷中也有斯巴达人和波斯人争夺列奥尼达遗体。还有第九卷普拉提亚战役中,波斯人和希腊人争夺阵亡的骑兵指挥官马西斯提欧斯。这些都是对荷马战争描写的具体继承。

希罗多德虽然批判过荷马为了调动观众的兴趣,而讲一些不加甄别的神话,还通过批判希腊神话的方式,将荷马的神话做了理性化处理。但在具体书写时荷马的影响处处可见。

希罗多德生活在神话浸染的世界中 但他已经告诫读者对神话保持理性

希罗多德和雅典戏剧的关联

除了荷马史诗,希罗多德呆过的雅典城还流行各种悲喜剧。

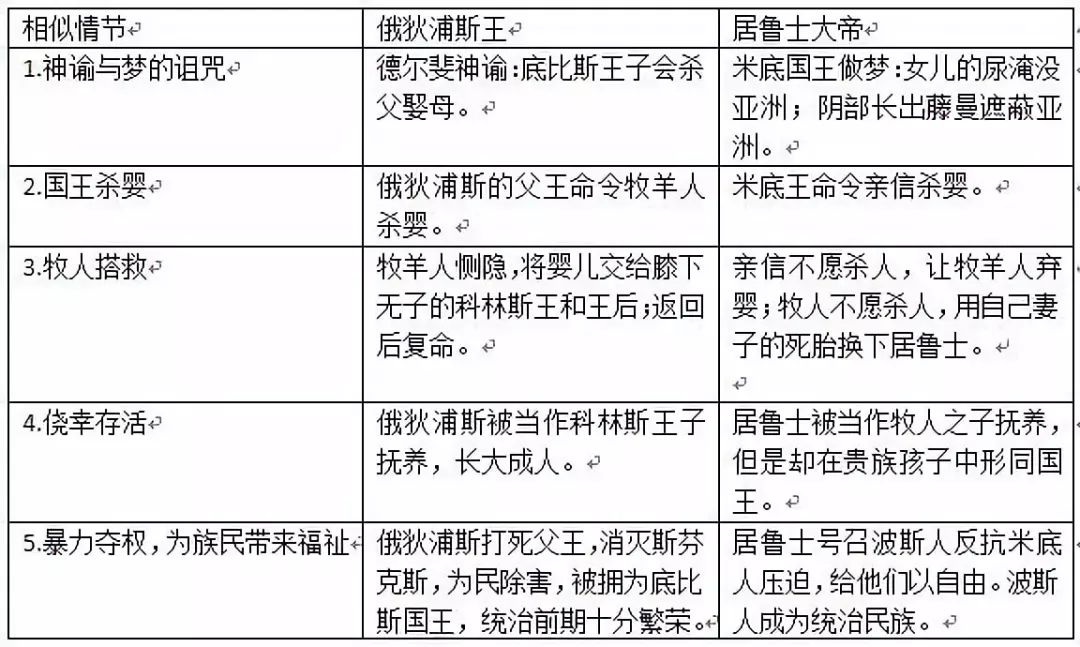

公元前5世纪的雅典流行悲剧,也与希罗多德的某些片段有关。比如悲剧家索福克勒斯创作于公元前470的

《俄狄浦斯王》

,和希罗多德笔下居鲁士大帝的身世惊人一致:

希罗多德于公元前447年来到雅典,积极参加城邦的文化建设活动。他曾经在城邦宗教节日上朗读作品,获得了10塔兰特的奖励,赢得了巨大影响。

这一片段很可能影响了索福克勒斯的创作。因为在公元前8世纪的《奥德赛》和其他文献中,迈锡尼版本的俄狄浦斯是典型的战争英雄,曾娶母后为妻,最后为保卫城邦战死。死后人们为他举行盛大的竞技典礼,十分荣耀。但是到了公元前5世纪,希腊人已经意识到宙斯杀父夺权,更早的诸神姐弟乱伦是不道德的。所以雅典作家将俄狄浦斯杀父娶母视作无心犯下的可怕罪行,但敢作敢当的他依旧是英雄。很难想象,索福克勒斯没有受到希罗多德的影响。

尽管情有可原,但是大量引用传说和诗歌,文风比较传奇,还是招来了质疑。修昔底德甚至在《伯罗奔尼撒战争史》的第一卷里专门用相当的篇幅,不点名批评了这些问题这些缺陷。

希罗多德自己的思想难以完全摆脱过去的神话思维,也是希罗多德考虑到观众知识水平的结果。毕竟,一部完全没有听众的作品,注定要被淘汰,这是作品能否流传的前提。

希罗多德终究无法摆脱神话给他造成的影响

受到诟病的原因

修昔底德是第一个大力批评希罗多德的人

虽然有十分经典与科学的核心理念,但是希罗多德作品依旧因为具体内容方面的问题,遭到了历代学者的质疑。

除了与上文提到的希罗多德继承的史诗与戏剧传统有关,与受众的认知水平有关。还与某些史料的来源,以及创作的时代语境有关系。

以希罗多德的主要批评者修昔底德为例。修昔底德的个人条件与创作宗旨是完全不同的。

他的祖先是色雷斯的奥罗鲁斯王族,与雅典名将米提亚德、克蒙,乃至执政官伯里克利都沾亲带故。由于家境优渥,属于第一第二等级公民的他,从小就接受了正统的军事和文学训练。自身的出色条件和与名将的家世关系,使他得以在日后晋升为十将军之一。

但因为增援雅典殖民地不及时,修昔底德被政客克里昂诬陷流放了20年。凭借着在色雷斯的金矿和丰厚的财产,他有充足的物质基础和时间考察历史、走访古战场。沿途结识城邦要员,采访事件的在场者。而去国离乡,剥夺政治权力对于一个雅典人而言是生不如死的奇耻大辱。他看到了雅典的盛极而衰,却无力参与其中。

所以和洋溢着民族自豪感和夸大之词的《希波战争史》相比,《伯罗奔尼撒战争史》是苦难中的冷静之作,反思之作。