电影散场后,我妈给我发了条微信:

喜欢的好电影!从影院出来我们到安泰楼酒家点了一大碗(其实就是一大盆)海鲜锅边、一屉小笼包。俩人吃不完还打包三个小笼包带回来。下回你们回来,也带你们去吃,味道比「老福州」地道,环境也好。宁可价钱贵一些,但是过去的味道。除了小吃,也有做福州菜,还有不少甜品。

我爸则写了短评一则,发在朋友圈:

把生活过得像春天一样

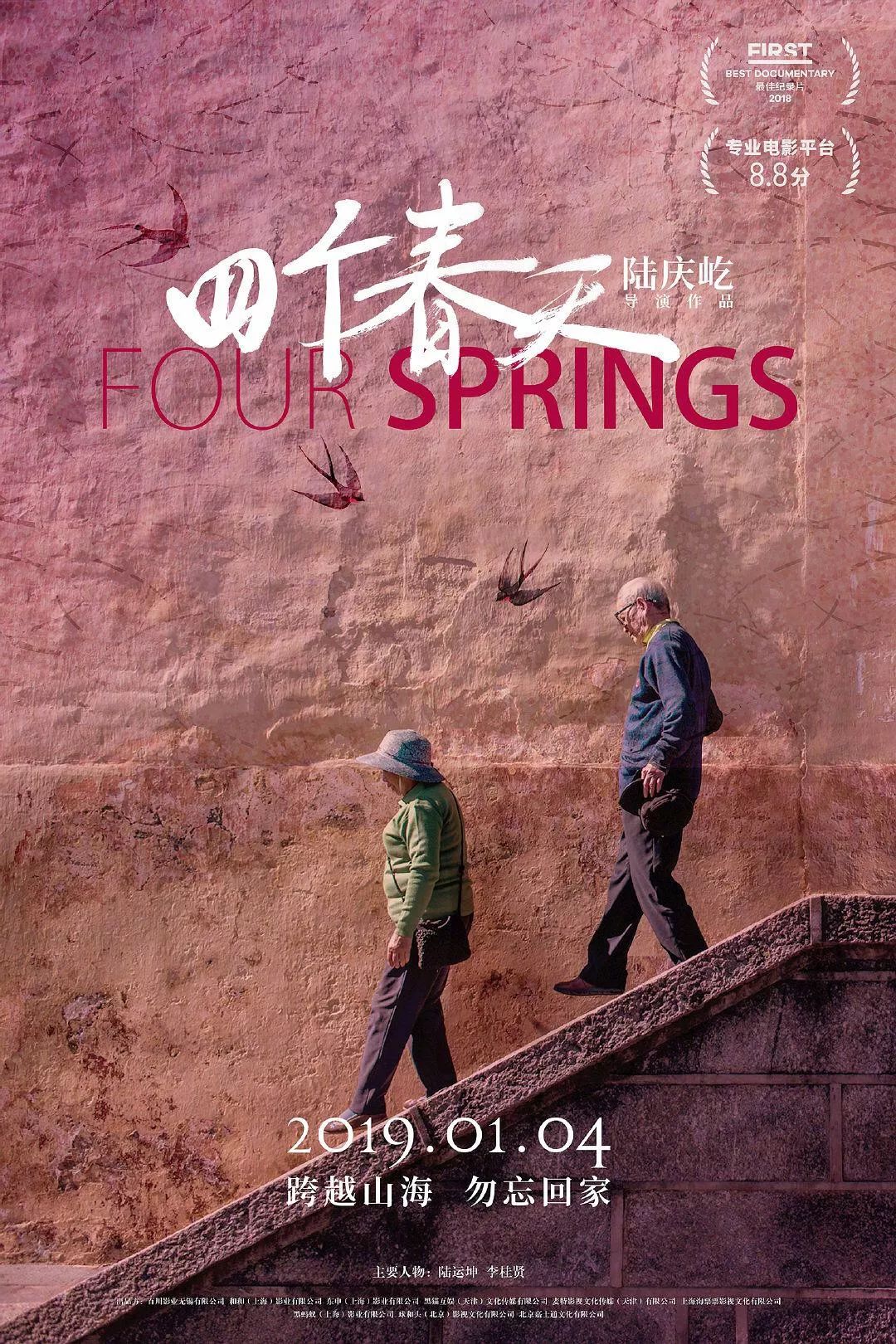

浮云散去,露出青山,画面戛然而止,短暂沉寂,电影似结束非结束,但终于是结束了。神马都是浮云,一角青山才是生活本质,于是“跨越山海,勿忘回家”(电影海报语)。

昨天看了《四个春天》,从贵州独山走出的导演陆庆屹,以他的父母为演员,以他的四个春节回家为事件,拍成了一部纪录片。熏肠、腊肉、金鱼、燕子、蜜蜂、腊梅、二胡、笛子、提琴……碎片化的生活本来味淡如水,串起来却有了窖藏老酒的醇味。抿一小口,回味无穷。

贺岁档意外地闯进一部纪录片,但愿不只是拉动春运的策划,也不是喂一口心灵鸡汤,而是像电影中的金银花治愈社会的燥火,展示寻求平和人生的意义。四个春天,经历了悲欢离合,但家里的歌声一直在。我非常享受电影里家人的歌,从爸爸唱的苏联歌曲《我们举杯》,一直到最后妈妈唱的《心中的玫瑰》。「在我忧伤的时候,是你给我安慰。在我欢乐的时候,你使我生活充满光辉。」一时哽咽,不知为何。

把生活过得像春天一样!

都说见字如见人,这话一点儿没错,看到这些字,就好像看到我爸和我妈。

买电影票让他们去看这部春运档纪录片,我也是带了点私心 - 因为片子里的这对生活父母,在他们身上,我隐约能看到一些我爸妈的影子。

比如片子里的父亲,是退休中学物理老师,我爸是退休中学语文老师;片子里的父亲,喜欢唱苏联革命歌曲,我爸也喜欢。学校歌咏比赛,规定曲目之外还有一首 freestyle,我爸就选了一首《喀秋莎》让学生排练,比赛当天,这首大合唱技压群芳,零悬念夺冠。

片子里的母亲,会一笔一划在纸上认真地写年夜饭菜单,我妈也是如此;片子里的母亲,在儿子离家的时候,只送到家门口,不多说一句话,我妈也一样。每次离家,从我蹲下身穿鞋的那一刻开始,我妈就没声了,然后我起身拎包出门,就只听我妈的声音在我背后响起:「自己路上小心点!」,接着,门砰的关上。

像朱自清的父亲一样,像《四个春天》里的父亲一样,送儿子去车站的任务也永远是我爸的。除了十五年前,第一次离家去北漂,让我爸把我送到机场,之后每一次离家,就只让他送我到机场大巴站。

我坐上大巴,我爸也不会立刻离开,就在车边上傻站着,等车开。这个在车窗外面站着的男人,头发花白,表情木讷,除了我,谁也不会知道,此人曾经在语文课上说得眉飞色舞。

车猛然一发动,我爸也动了起来 - 他的动作就是朝车窗里的我挥了挥手,嘴里也没有说什么「一路平安」之类的话。就这样,每一次,都是这样,大巴开走了,我爸则被留在了我视线以外的地方。

片子里有一幕,父亲和母亲,各自呆在一个房间里,母亲踩着缝纫机缝缝补补,父亲则对着电脑屏幕,声情并茂地录歌。这一幕,也是我爸妈日常的相处状态。

我爸在一个房间里,用电脑写博客,或者在网上跟人下围棋,我妈在另一个房间里,或做针线活儿,或用笔写日子,或看书(现在眼睛不太好了,估计看书也看少了)。

不止一次,有亲朋跟我感叹,真羡慕你爸妈这一对 - 两个人能说到一块儿,你烧什么,我吃什么,你说去哪儿旅行,我就跟你去哪儿旅行,你在家突然唱起歌来,或者吟起诗来,我就在一旁,做你唯一的听众。

平时,我和我爸妈的联络并不多,我们一家四口有个微信群,是我弟建的,群名叫「朱老师带队」,他没说为什么起了这样一个名,我也没探究过。

我对爸妈近况所有的了解,都是通过微信。

我爸发朋友圈发得很勤。如父如子,他也喜欢拍照。但一直用我淘汰不用的数码相机。这几年在用的是我淘汰的松下卡片机。平时,他会带着相机扫街,然后拍一些小品配文字发朋友圈。我爸的朋友圈,和一般中老年人主打「养生」的朋友圈完全是两码事,在我看来,他的朋友圈更像是一本线上杂志,而他完全是用一个主编的心态在打理,自己做了几个固定的栏目,比如「福乱拍」专门展示他在福州街头巷尾的街拍作品,比如「骐说」,专门写他近来在媒体上看到的一些有趣新闻和自己的短评

(

注:骐,是家父名字里的一个字

)

,比如「方言说字」,一本正经地科普他研习来的福州当地方言……

我妈,她基本不发朋友圈,是一个自绝于朋友圈的老妇人,但她一直关注一个公众号,来自上海《新民晚报》的一个小栏目 - 夜光杯,常常会发一些这个号的文章给我看,比如《闲话沪语的「大」》,比如《生煎琐谈》,内容大多是和上海有关的。可能觉得我在上海生活,看了会更有感触。然后除了嘘寒问暖,就是问暖嘘寒,只要你们平安健康,为娘的方才岁月静好。

凭微信里他们的「日常表现」和「生活行踪」,我感觉,虽然我和我弟都不在身边,但爸妈的日子还是过得健康、文艺且充满诗意,看报读书,近郊走一走,远方游一游,小钱用来过波澜不惊的小日子,大钱都花在陶冶情操的事情上了,绝对是精神至上。

但我爸妈,也有很多地方,和纪录片里的这对父母不能比,比如我爸的生活自理能力完全不行,每次回去,都感觉我妈真是辛苦,这不就是和一个老年男性巨婴在一起生活吗?衣服不会洗,菜不会烧,脾气还强得很。要他换个带电梯的房子,因为我妈的膝盖不好,天天爬楼怎么受得了,但我爸死活就是不肯换,问他为什么不换,不答你,气死你。

但我妈就是拿我爸没辙,不是到了岁数离不开,只是互相真的离不开。我妈是路痴,她仅有的方向感就只能用来在福州穿街走巷,一旦离开福州半步,她人生唯一的灯塔就是我爸,我爸的方向感好得很,到哪里都可以立刻展开无导航暴走。这种「盲人」和「导盲犬」的关系,将他们绑死,最长情的爱不仅是陪伴,更是「我天天给你做饭,你终生为我导航」。

看《四个春天》的时候,我哭得稀里哗啦,除了忍不住对号入座,被导演镜头里可爱而真实的一家人所感动,也是边看边暗暗感叹自己的生活,好像永远都缺少春天,总是悲观多过乐观,抱怨别人和无法与自己和解是常态。而这一家人,动不动就能在饭桌旁,在荒郊野地,来上那么一嗓子,抒情又活血,真让我羡慕。生活不止眼前的苟且,还有诗和远方,这论调,搁这一家身上就是个笑话啊,在这对父母的生活里,无所谓远方,眼前的苟且就是诗,唱出来比诗还美。

看完这部纪录片,管你在哪儿漂,唯一想做的,大概就是放下你觉得很重要的一切,收拾收拾麻溜儿回家。

其实每次回家过年,对我来说,最开心的,从来都是从收拾行李一直到进家门的那一路。我们家在七楼,但没有电梯,一级一级台阶,循着家的味道往上走,家门一开,两张傻笑的面孔就迎上来。