西域考古时代的到来

荣新江

按:本文编入荣新江著《敦煌学十八讲》第六讲“于阗、龟兹、楼兰、高昌宝藏的争夺”,有增补。

清末民初敦煌宝藏的流散,并非偶然,它是十九世纪末二十世纪初西方列强西域古物争夺战的继续,也是在腐败的清王朝统治下中国宝藏的必然下场,清朝连皇家园林圆明园都不能保有,更何谈远在西陲的古物和敦煌藏经洞宝藏了。

一、“西域古物争夺战”的序幕

根据文献记载,汉唐时期的西域(主要指塔里木盆地)分布着大大小小数十个绿洲王国,它们分分合合,渐渐形成几个主要的文明中心,如于阗(今和田)、疏勒(今喀什)、龟兹(今库车)、焉耆、楼兰(今若羌)、高昌(今吐鲁番)等。这些绿洲王国都位于丝绸之路的干道上,都是东西方物质文化和精神文化的转运站,所以,每个城镇都呈现出丝路城市特有的多元文化特征。同时,由于西域地区人种和民族成分复杂,各地区宗教、文化的面貌又具有各自的特色。

然而,由于公元十世纪以后西域地区的人种渐渐突厥化,宗教也渐渐伊斯兰化,加上弥漫的尘沙和松软的土质等自然力的作用,使往日西域多元文化的面貌逐渐消失,或湮没于沙海之中,或弃置于荒山野岭。法显、玄奘记载的壮丽寺宇不复存在,鸠摩罗什、实叉难陀修学讲经的道场亦无从凭吊,抚今追昔,令人感慨万端。

1840

年以后,帝国主义的炮舰轰开了中国沿海的大门,曾经出现“康乾盛世”的清帝国,这时已经衰败不堪,一步步腐朽没落下去。到十九世纪末叶,各个帝国主义势力在中国长江南北瓜分领土,新疆也成为占领印度的英国和侵占大片中亚土地的沙皇俄国所觊觎的对象。为了争夺新疆和扩大在新疆的势力范围,英、俄两国纷纷派出探险队进入新疆,攫取各种军事情报,特别是山川形势、道路交通、城镇分布以及地方政情等等,为将来可能的军事行动做准备。在一系列的探险队中,

1870

年和

1873

年的英国福赛斯(

T. D. Forsyth

)使团,

1887

年英国的荣赫鹏(

F. E. Younghusband

)探险队,

1870

-

1885

年间俄国的普尔热瓦尔斯基(

N. M. Przheval’skii

)组织的四次中亚探险,虽然注意到了新疆的古物,但因为主要目的在于地理和军事方面,所以他们对于古代文物并没有给予特别的关注。

在

1890

年前后,有三件事引发了西域古物收集的热潮,接着而来的是西域的考古时代。

(一)

1889

年,一些挖宝人在库车附近的某个古代遗址中发现了一批写在桦树皮上的梵文经典。

1890

年,英军中尉鲍威尔(

Hamilton Bower

)在库车买到了其中的一部分,并且送到时任加尔各答的孟加拉亚洲学会总干事的德裔英籍梵文专家霍恩雷(

August Friedrich Rudolf Hoernle, 1841

—

1918

)手中。霍恩雷经过仔细的研究后,发现这是现存最早的梵文写本

,

他又听说其余的大部分已被俄国驻喀什总领事彼得罗夫斯基(

N. F. Petrovsky

)获得。于是,在

1893

年

,

霍恩雷向英属印度政府内务部长查尔斯·里奥爵士(

Sir C. Lyall

)写信,建议英国政府出面组织收集新疆出土文献,收集品将归英国博物馆所有。

1893

年

8

月

22

日,英属印度政府下令给特命克什米尔驻扎官巴尔(

D. W. R. Barr

),并由他转令英国驻吉尔吉特、喀什、列城等地的官员,收集新疆等地出土文献。从

1893

年到

1899

年,总共有

31

批收集品送到霍恩雷手中,其中

18

批由英国克什米尔驻扎官并负责中国事务的特别代表(即后来的英国驻喀什总领事)马继业(

George Macartney

)提供,

12

批由先后任英国驻列城、拉达克、吉尔吉特的政治代表戈德福雷(

Stuart H. Godfrey

)上尉提供,

1

批由英国驻克什米尔政治代表塔尔博特爵士(

Sir Adeblert C. Talbot

)提供。这些后来被称作“霍恩雷收集品”(

Hoernle Collection

)的文献和文物

,

大多是通过商人购自库车、和田两地的挖宝人之手。霍恩雷收集品除了一些文物外,文献类材料当时就判别出来的是梵文和汉文文献,还有许多残卷当时被称作“不知名语言

A

”和“不知名语言

B

”,经后人考订为于阗文(

Khotanese

)和龟兹文(

Kuchean, Tocharian B

)文献。还有一种不知名的“语言”,霍恩雷也花费了大量劳动加以解读,但始终不得其解,其实是和田地区的古物伪造者所制作的赝品,以蒙蔽极想获取西域宝藏的西方猎宝者。

霍恩雷在收到这些资料后,在一系列文章中做了报导和研究。正式的研究报告是以下三篇:(

1

)《中亚写本的三批收集品》(

Three further collections of ancient manuscripts from Central Asia

),载《孟加拉亚洲学会会刊》(

JASB

)第

66

卷第

1

期,

1897

年,

213

—

260

页,

24

幅图版;(

2

)《英国中亚古物收集品报告(一)》(

A collection of antiquities from Central Asia, Part I

),《孟加拉亚洲学会会刊》(

JASB

)第

68

卷第

1

期,增刊一,

1899

年;(

3

)《英国中亚古物收集品报告(二)》(

A report on the British collection of antiquities from Central Asia, Part II

),《孟加拉亚洲学会会刊》(

JASB

)第

70

卷第

1

期,增刊一,

1901

年。这些文献后入藏于英国博物馆的东方印本与写本部(

Department of Oriental Printed Books and Manuscripts

),以后,大部分梵文、于阗文和龟兹文材料转交印度事务部图书馆收藏。留在英国博物馆的汉文写本共

13

件,也在

1973

年转归英国图书馆收藏。

(二)

1890

年,法国人杜特雷依·德·兰斯(

J.-L. Dutreuil de Rhins 1846

—

1894

)率中亚考察队前往新疆和西藏,做地理考察。考察队在和田逗留时,曾买到一批写在桦树皮上的佉卢文写本。

1894

年,德·兰斯在入藏途中被杀,考察队成员之一格伦纳

(

Fernald Grenard

)

死里逃生。回到法国后,

1897-1898

年出版了三卷本《亚洲高地科学考察报告

(

1890

—

1895

年

)

》(

J.-L. Dutreuil de Rhins et F. Grenard,

Mission scientifique dans la Haute Asie

: 1890-1895

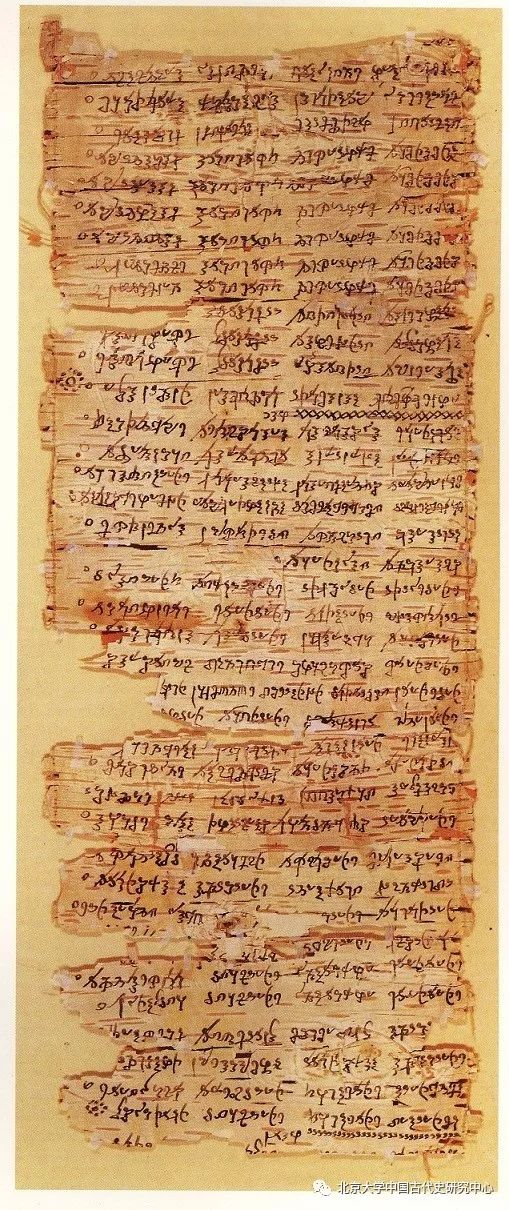

)。他们获得的佉卢文写本《法句经》(图

1

),后经英国学者布腊夫

(

John Brough

)

的整理,与俄国彼得罗夫斯基所获同一写本缀合,全部刊布在《犍陀罗语法句经》(

The Gāndhārī Dharmapada

, London 1962

)一书中,成为研究早期西域佛教的重要史料。

图1

(三)事实上,早在十九世纪八十年代,俄国驻喀什总领事彼得罗夫斯基

(

N. F. Petrovsky 1837

—

1908

)

已经开始收集中亚文物和文献,并将他从喀什居民手中所获的一件贝叶型写本送给亚洲博物馆,由俄国科学院院士奥登堡

(

S. F. Oldenburg

)

加以研究,确定为梵文之外的一种用婆罗谜字母书写的中亚古语

(

后来方知为于阗语

)

。

1891

年,奥登堡提请俄国考古学会东方部,敦促俄国驻喀什领事收集中亚古物并尽早派遣考察队前往中亚做考古调查。此后,俄国在这两方面都取得了巨大的成绩。

1892

—

1893

年的秋冬,彼得罗夫斯基寄送给奥登堡一百余件得自库车、库尔勒、阿克苏居民的写本残片。

1893

—

1903

年,奥登堡在《帝俄考古学会东方部纪要》

(

ZVORAO

)

上,发表了一系列研究这些用婆罗谜文所写的佛教文献。

1897

年,他出版《有关一件佉卢文字体所写佛教文献的初步研究》,发表了一叶写在桦树皮上的犍陀罗语《法句经》,表明彼得罗夫斯基也获得了与法国德·兰斯考察队所获同样的抄本,后来的研究表明两者是同一抄本。彼得罗夫斯基收集品,计有

251

件梵文写本,

23

件梵文木板文书

(

其中

2

件佉卢文木牍,

1

件婆罗谜文和佉卢文混写的文献

)

,

297

件于阗文献

(

其中

59

件佛教文献,

238

件世俗文书

)

,

3

件龟兹文残卷,

4

件藏文写本,

4

件未比定文书,总共

582

件。

此后,俄国外交官仍不断收集古物。如

1898

—

1918

年间俄国驻乌鲁木齐总领事克罗特科夫

(

N. N. Krotkov 1869

—

1919

)

陆续寄赠给俄国科学院几批中亚写本,其中包括一些草体或半草体的回鹘文残卷,

26

件梵文残卷,

11

件龟兹文残卷,

3

批藏文残卷,

31

件粟特文摩尼教文献,一件叙利亚文残卷和

10

件未比定文书。另外,他还收罗了不少考古艺术品。他的收集品大多应当来自吐鲁番。

1904

—

1909

年,科洛科洛维

(

S. A. Kolokolov

)

继彼得罗夫斯基出任喀什总领事,也继续收集中亚古文献。

1905

年,他寄赠给亚洲博物馆三组梵文写本和一组后来判定出的赝品。同一年,拉维洛夫

(

M. I. Lavrov

)

寄赠俄国中亚及远东研究委员会八组梵文写本。

1908

年,俄国驻库尔勒领事吉雅科夫

(

A. A. Dyakov

)

收集到一批据说是吐鲁番阿斯塔那出土的文书,共

29

项,多为回鹘文和汉文写本和印本,其中包括一件回鹘文摩尼教发愿文写本和一件回鹘文《妙法莲华经·普门品》写卷。

新疆出土古代文献的学术价值,经霍恩雷的鉴定而为欧洲学术界所知。杜特雷依·德·兰斯获得的佉卢文写本《法句经》,更加刺激了欧洲日益兴盛的东方学研究。

1899

年,在罗马召开的第

12

届国际东方学家大会上,在俄国学者拉德洛夫(

W. Radloff

)倡议下,成立了“中亚与远东历史、考古、语言、人种考察国际协会”,本部设在俄国首都圣彼得堡,并在各国设立分会,以推动在中国西北地区进行考古调查。此后,各国纷纷派出考察队,进入中国的新、甘、蒙、藏,去猎取沙漠废墟、古城遗址和佛寺洞窟中的古代文物。

二、

十九世纪末到二十世纪初的西域考古调查

1

.

斯文赫定的踏查

从

1893

年至

1935

年,瑞典人斯文·赫定

(

Sven Hedin 1865

—

1952

)

先后四次到中亚考察,其活动范围之广,大概是同时代的其他探险家所不能比拟的,他几乎踏遍了甘、新、蒙、藏。而且,他富有冒险精神,虽历尽艰险,但走出了许多前人没有走过的路。因此,他填补了不少欧洲有关中亚地理知识的空白。同时,他也是第一个走访新疆一些古代遗址如丹丹乌里克、楼兰的西方探险家。赫定的考察成果是多方面的,最主要的当属地理勘查,考古非其所长,但他也获得了不少资料。

赫定的四次中亚考察,有着极其丰富多彩的内容,也有许多种著作记录其行迹。这里仅提示一下他获得古代文献和文物的情形。

在第一次中亚考察过程中,赫定于

1896

年初,在经过一场噩梦般的横穿塔克拉玛干沙漠旅行后,重整行装,从喀什来到和田,准备再次进入沙漠之中考察。在和田的集市上,他买到许多泥塑小雕像和古钱,并得到沙漠中掩埋着古城的信息。

1

月

24

日,他在当地向导的带领下,在和田东北于田县和策勒县交界处,找到了一座名为“塔克拉玛干古城”的遗址,收集并匆匆掘得一些文书、佛雕像和其他物品。这座“塔克拉玛干古城”,就是后来斯坦因称之为丹丹乌里克并取得重大收获的遗址,而且在此前后,这里出土的文书残卷也大量流入俄国驻喀什总领事彼得罗夫斯基的手中。赫定考察队离开“塔克拉玛干古城”后继续东北行,

2

月

2

日,又找到了当地人称作“喀拉墩”的遗址,也收集了一些古物。他此次中亚探险的旅行记为《穿越亚洲》(

En fa̋rd genom Asien 1893-97

英文版为

Through Asia

),于

1898

年出版。翌年,他又完成正式的考察报告,题为《

1894

—

1897

年中亚旅行的地理科学成果》(“

Die geographisch-wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reisen in Zentralasien 1894-1897

”,

Ergänzungsheft Nr. 131. zu Petermanns Mitteilungen, Perthes, Gotha 1900

)。

1899

年开始的赫定第二次中亚考察,前期主要是漂流叶尔羌河和塔里木河。

1900

年

3

月,在罗布泊地区考察过程中,赫定考察队偶然发现了举世闻名的楼兰古城,但未及发掘即离去。在完成藏北考察后,赫定等于

1901

年

3

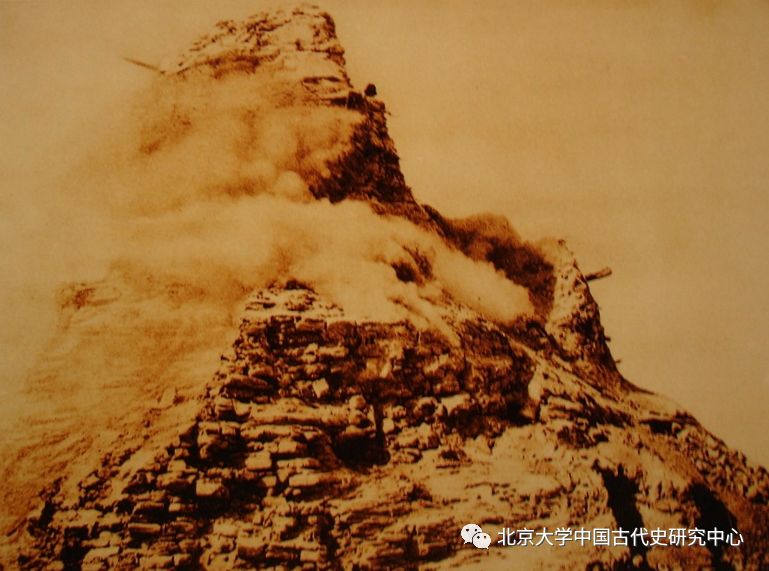

月,又来到楼兰古城遗址(图

2

),做进一步的发掘工作。他们在那里逗留了七天,发掘到汉文文书和佉卢文木简,确证此地为楼兰,另外还得到古钱币、木雕佛像、陶器、丝毛织品等等。

图2

此行赫定还特别考察了罗布泊,提出罗布泊是游移湖的著名论断。此后,赫定又用了一年的时间考察西藏,于

1902

年

6

月回国。

1903

年,他出版了此行的旅行记《亚洲——一千英里的未知道路》(

Asien: Tusen mil på okändavägar

),很快被译成多种文字,其英译本改名为《中亚与西藏》(

Central Asia and Tibet:

Towards the holy city of Lassa

),于同年出版,较瑞典文原著更有名。

1904

—

1907

年间,他又编写了八卷本的《

1899

—

1902

年中亚旅行的科学成果》(

Scientific Results of a Journey in Central Asia 1899-1902

),计文字六卷,地图两卷,其第一至第四卷由赫定本人撰写,第五、六卷则由各科专家撰写。其中第二卷《罗布泊》(

Lop-nor

)中,有发现楼兰古城的记录,此书有王安洪、崔延虎汉译本,题《罗布泊探秘》,新疆人民出版社,

1997

年出版。而第六卷中的考古学分册,由于出土文书的解读者希姆来

(

Karl Himly

)

中途病故

,

没有按期出版。此项工作由孔好古

(

August Conrady

)

继续

,

其成果《斯文赫定楼兰所获汉文文书和零星文物》(

Die chinesischen Handschriften- und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins in Lou-Lan

)直到

1920

年方才出版。

1905

—

1908

年赫定的第三次中亚探险主要是考察西藏,没有中亚写本发现,此不赘述。

从古代文献的获得上着眼,他的第四次中亚之行,即

1927

—

1935

年间他所率领的中瑞西北科学考察团的活动,取得了巨大的收获。这次中国和瑞典共同组织的西北综合考察团中,有各个方面的专家,他们有的单独行动,有的结伴而行,取得了多方面的成果。赫定本人负责考察团的全面领导工作,他的旅行范围虽广,但是除了罗布泊地区外,他所做的野外考察并不多,古物的获得也很有限。但考察团中的其他成员,却多少不等地有所发现。赫定记录此行的主要著作是《亚洲腹地探险八年

(

1927

—

1935

)

》(

History of the Expedition in Asia 1927-1935

),

1944

年出版,此书有徐十周、王安洪、王安江汉译本,新疆人民出版社,

1992

年出版。

在这次考察中,考古学者贝格曼

(

Folke Bergman

)

和其中国同行一起

,

在额济那河沿线发掘到一万余枚汉简,即所谓居延汉简。贝格曼本人撰有《新疆考古研究》(

Archaeological Researches in Sinkiang

(The Sino-Swedish Expedition Publication VII)

)一书,记录他的考古工作成果。此书有王安洪汉译本《新疆考古记》,新疆人民出版社,

1997

年出版。

斯文赫定的收集品,主要收藏在斯德哥尔摩的瑞典国立人种学博物馆

(

The National Museum of Ethnography in Sweden

)

。

2

.

斯坦因的三次中亚考古调查

斯坦因(

Aurel Stein

)早年游学于维也纳、莱比锡、牛津和伦敦各大学,

1887

年到英属印度,先后任拉合尔东方学院院长和加尔各答大学校长等职,并从事梵文文献的研究,曾翻译梵文《克什米尔王统记》一书,并在当地收集过不少梵文写本。他在英属印度政府、英国博物馆和英国印度事务部等机构的支持和赞助下,先后进行了三次范围广阔的中亚考察,收获极为丰富。

1900

—

1901

年的第一次中亚考察,主要发掘了和田和尼雅两地的古代遗址,包括斯坦因考证为于阗旧都的约特干

(

Yotkan

)

、挖宝人尚未挖干净的旦旦乌里克

(

Dandān-Uiliq

)

、安得悦寺址

(

Endere

)

、喀拉墩

(

Kara-dong

)

遗址、和田北部的阿克斯比尔

(

Aksipil

)

城址、热瓦克

(

Rawak

)

寺址和尼雅

(

Niya

)

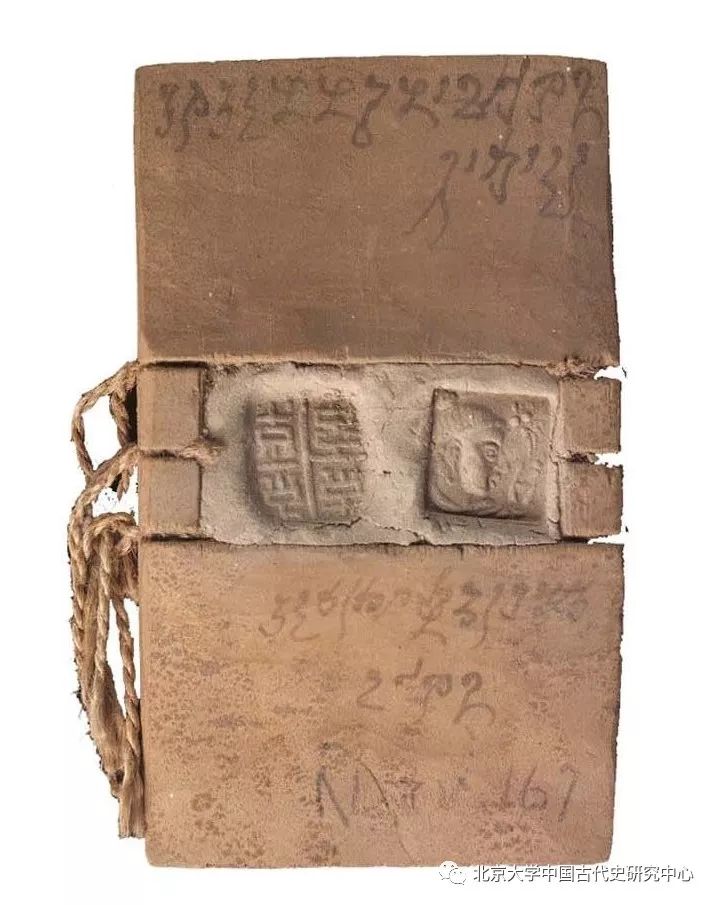

一带的大片古代居住遗址等,出土了大量的梵文、于阗文、佉卢文和少量的汉文材料以及大批文物(图

3

)。斯坦因此行的个人旅行记为《沙埋和阗废址记》(

Sand-buried Ruins of Khotan

);此书有殷晴、剧世华、张南、殷小娟汉译本,新疆美术摄影出版社,1994年出版;殷晴、张欣怡汉译本,兰州大学出版社,2014年出版。其正式的考古报告是《古代和田》,副题为《新疆考古调查详细报告》(

Ancient Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan

),此书有巫新华、肖小勇、方晶、孙莉汉译本,山东人民出版社,

2009

年出版。

图3

1906

—

1908

年的第二次中亚考察,除了重访和田和尼雅遗址外,斯坦因还沿塔里木盆地南沿,发掘了楼兰

(

Lou-lan

)

和米兰

(

Miran

)

遗址。然后深入河西走廊,在敦煌附近的长城沿线的烽燧下,掘得大量汉简。又走访莫高窟,拍摄洞窟壁画,并利用看管洞窟的王道士的无知,廉价买走藏经洞出土文献二十四箱、绢画和其他丝织品等文物五箱。此后,他用较短的时间走访了安西榆林窟、吐鲁番

(Turfan)

盆地古代遗址,沿塔里木盆地北缘,经焉耆

(Karashar)

、库车

(Kucha)

,横断塔克拉玛干大沙漠,经喀拉墩,再到和田,发掘老达玛沟

(Old Domoko)

一带遗址,并沿和田北上,发掘麻札塔格

(Mazar Tagh)

古堡,经阿克苏、巴楚,西行出国。斯坦因此行的个人旅行记为《沙漠契丹废址记》(

Ruins of Desert Cathay

);此书有巫新华、伏霄汉译本,题作《斯坦因中国探险手记》,共4册,春风文艺出版社,2004年出版。其正式的考古报告是《西域考古图记》,一译《塞林提亚》,副题为《在中亚和中国西陲考察的详细报告》(

Serindia:

Detailed report of explorations in Central Asia and Westermost China

);此书由中国社会科学院考古研究所主持翻译,广西师范大学出版社,2000年出版。

1913

—

1915

年的第三次中亚考察,仍然是沿塔里木盆地南沿东行,发掘和田、尼雅、楼兰等地的古代遗址,在麻札塔格、巴拉瓦斯特

(Balawaste)

、瓦石峡

(Vash-shahri)

等处有新的收获。而后进入甘肃,发掘敦煌酒泉间的长城烽燧,再到莫高窟,从王道士手中又获得

570

件敦煌藏经洞写本。并深入居延,发掘了黑城子(喀喇浩特,

Khara-khoto

)西夏古城,然后到吐鲁番,发掘阿斯塔那

(Astana)

古墓,揭取伯孜克里克

(Bezklik)

石窟壁画,在吐峪沟

(Toyuk)

等处也有许多收获。最后,又调查发掘了部分库车遗址,然后出中国国境,往东部伊朗考察。斯坦因此行没有写他的个人旅行记,

1928

年牛津出版了他的正式考古报告《亚洲腹地考古图记》,副题为《在中亚、甘肃和东部伊朗考察的详细报告》(

Innermost Asia: Detailed report of explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Īrān

);此书由中国社会科学院考古研究所主持翻译,广西师范大学出版社,2004年出版。

斯坦因三次西域考察,特别是对西域南道的发掘,获得了大批佉卢文、梵文、于阗文、吐火罗文、藏文、回鹘文、粟特文、汉文文书,分别由各方面的专家解读研究,成为研究西域历史的第一手材料。

3

.

俄国考察队

1898

年,俄国科学院派克莱门兹

(D. A. Klementz 1848

—

1914)

率队考察吐鲁番,他们考察了高昌故城,发掘阿斯塔那墓地,测绘伯孜克里克千佛洞。在那里,他们发现许多带有中亚婆罗谜文和回鹘文题记的壁画,还带回了几件梵文和回鹘文的印本佛典,与后来德国吐鲁番探险队所获相同,都是小乘佛典的早期刻本。克莱门兹用德文撰写了此行的考察报告,题曰《

1898

年圣彼得堡俄国科学院吐鲁番考察报告》(

Nachrichten über die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan

,

St. Petersburg

,

1899

)。

1906

—

1907

年,科卡诺夫斯基

(A. I. Kokhanovsky)

率考察队再访吐鲁番,共得到二十项文献资料,其中有一件纸本梵文写本,九件汉文写本,二件藏文写本和印本,一件蒙文印本,三件回鹘文写本,二件回鹘文汉文双语文书,以及几件粟特文摩尼教文书。这些材料先是交给了俄国皇家地理学会,而后转归亚洲博物馆收藏,由奥登堡(

S. F. Oldenburg

)编成《科卡诺夫斯基博士自吐鲁番所收集的古物简明目录》(

Kratkaia opis’ sostavlennogo d-rom Kokhanovskim sobraniia drevnostei iz Turfana

),载《亚洲论丛》(

Mélange Asiatique

)第

13

辑,

1907-1908

年,

127-140

页。

与此同时

(1906

—

1907

年

)

,别列佐夫斯基

(M. M. Berezovsky)

则率考察队到库车地区考察,他们走访了库木吐拉、克孜尔等石窟,其发现品共有

31

项,其中包括

24

件梵文写本,一件汉文印本,二件回鹘文汉文双语文书,一件回鹘文婆罗谜文双语文书,一件婆罗谜文所写汉语文书。此外,他还发现少量的但却是非常重要的龟兹文写本。

1907

—

1909

年,科兹洛夫

(P. K. Kozlov)

率考察队发掘了西夏古城哈拉浩特

(Khara-khoto/

黑城

)

,获得大约八千件西夏、汉、藏、蒙文等文字材料和约

3500

件文物材料,这些文献和文物以其完整性而有别于俄国其他收集品,因而其实质上的数量相当庞大。科兹洛夫此行的考察报告《蒙古、安多、哈拉浩特死城》(

Mongoliia i Amdo i miortvyi gorod Khara-Khoto: Ekspeditsiia Russkogo Geograficheskogo obshchestva v nagornoi Azii, 1907-1909

)于

1923

年在莫斯科和圣彼得堡出版。

1909

—

1910

年,奥登堡亲自率领俄国第一次中亚考察队赴新疆考察。他主要的目的地是吐鲁番盆地,在那里,他走访了高昌故城、交河故城、阿斯塔那、伯孜克里克、胜金口等遗址,做了部分发掘。此外,奥登堡还到过焉耆的七格星和库车的苏巴什、森姆塞姆、克孜尔尕哈、库木吐拉、克孜尔等遗址。他此行的收获极多,但回国后只写了一篇题为《

1909

—

1910

年俄国突厥斯坦考察》的简报,语焉不详。他至少获得了