正文

文|孟庆祥

摘要: “这个过程就好比一场竞赛,谁创新力度大、谁创新能命中需求,谁将赢得这场竞赛。” 大家可以亲自看到手机兴衰的故事。我们早年用摩托罗拉,后来用诺基亚,然后诺基亚迅速就衰败了;再后来就是三星和苹果崛起,到现在国产手机在中国已经占到了80%以上的市场份额。…

“创新”这个词很有用,但它又很虚无缥缈,容易变成口号,难以落在实处是有关“创新”研究和培训的主要问题。

今天,我不讲概念层面的创新,以大家都知道的手机行业为例,说一说创新的具体方法,作用以及陷阱。可以说,手机这个巨大的行业变化极快,创新的所有问题基本上在手机行业都有典型案例。我们在中学学生物时知道,研究遗传学用果蝇和小白鼠,因为它们代际转换快。研究创新就用手机,这事一个有关创新最好的样本行业。

大家可以亲自看到手机兴衰的故事,这样讲起来,大家都有感觉,容易理解。

我们早年用摩托罗拉,后来用爱立信、诺基亚,然后诺基亚迅速就衰败了;再后来就是三星和苹果崛起,到现在国产手机在中国已经占到了80%以上的市场份额。

这个过程实际上是非常精彩的,这里面跟创新有密不可分的关系。

手机这个行业可以说包括了几乎所有的创新元素,比如说它有技术方面的创新,也有销售方面的创新,还有商业模式方面的创新。

如果你解读了手机这个行业的创新,对于其它行业的创新而言,都能从中得到启发和借鉴。

我们今天通过手机行业,把有关创新最常见的问题搞清楚。

一、创新的无限性

当我们在谈创新这个问题的时候,很多人对创新这个事情没有信心,觉得创新这事不靠谱,世界上的商品琳琅满目,怎么去创新呢?

但是事实上你换一个角度去理解,比如说在苹果手机出现之前,谁觉得诺基亚手机不好?

没有,都觉得诺基亚手机已经非常完美了。然而等苹果手机出来之后,发现手机还可以这样做。

我们知道汽车工业已经百年了,你都会觉得这个汽车已经完美无缺了。但当新出来一款车型的时候,还会让你眼前一亮,这就是说创新生生不息。

二、三星手机在中国的失利

现在三星在全球市场占有率大约还有20%左右。但是大家知道吗?在中国的市场占有率,它已经跌到了3%以内。2013年,三星在中国的市场占有率还有19.7%,这么短的时间,可以说是沧海桑田般的变化。

那三星为什么在中国这个市场折戟沉沙呢?

我觉得是两个原因:

1)被中国高强度的营销创新摧毁;

2)被中国国产手机高强度的实用性创新摧毁。

2012年5月份,苹果发布了iPhone5,是第一款采用全金属机身的手机。国内厂商迅速跟进,很快高端机都采用金属机身。然后,蔓延到中低端手机。

但是,三星一直坚持用塑料外壳,2013年3月发布的Galaxy S4和2014年2月发布的Galaxy S5一直坚持用可拆卸的塑料后壳。这种设计容易更换电池,其实是挺好的。

我曾经写过一篇文章叫做“手机的外壳就应该是塑料”。塑料的比金属的优点多多了,它更轻,色彩丰富,没有信号屏蔽问题,不容易产生塑性变形,容易做成可拆卸后盖的,更换电池是极其重要的一个功能。但金属机身根本满足不了这些,可以说,理性地分析,金属机身基本上全都是缺点,为了解决信号屏蔽,只能做成丑陋的三接头,这样在力学结构上也不合理。然后,对于尺寸比较大的手机而言,金属的重量也是一个负担,金属后壳无法做成卡爪式可拆卸的,等等。

然并卵!在创新这个问题上,必须谨记

“用户的头脑就是现实”

。一个更极端的例子,“裹脚”这个时尚竟然延续数百年之久!

然后,一大堆创新袭来。诸如“自拍”、“美颜”、“双摄”等等,理性地说,这些东西可能并不重要,但用户不是工程师,用户很容易受到搞强度营销左右。

这便是三星在中国遭遇的第二个困境——高强度营销。中国式高强度营销已经改变过许多行业,改变过许多公司的命运。三星尽管营销经费投入很大,但在中国,三星没有形成一个影响用户头脑的消费主张。本来挺高端的机器,用料也很足,却被大量中国厂商营销挤兑成了“千年塑料”的低端机。

然后,在营销上,在渠道方面,手机这些年也经历了非常多的风云变幻。

我们知道在2013年之前,国产手机的四大品牌叫做酷联中华,就是酷派、联想、中兴、华为。现在还剩几家?能排到统计的范围之内,事实上只有华为一家。这是为什么呢?

就是因为渠道创新摧毁了另外三家。

三、创新不一定要大,关键是要影响购买者决策

手机

行业也有大型的创新,比如说苹果对手机的颠覆;但是更多的是中小型的创新,比如说把玻璃做的弯一点,弧度做的美一点,材料做的不一样一点,这些都是创新。

所以,不管你是从事哪个行业,首先要打开第一扇门:

每当行业大变动时期,总是会涌进各行各业的公司在新的领地开疆拓土。手机这个行业其实有各种类型的公司进入,有家电的,有原来电信设备厂商的,还有做一些消费电子的,还有做电脑的等等。

进入这个新的行业里面,都要有一个学习的过程,最终都要适应新的规则。

这个过程就好比一场竞赛,谁创新力度大、谁创新能命中需求,谁将赢得这场竞赛。

每个行业都是这样,你要开展一个新业务、进入一个新的行业,势必面临着许许多多的创新问题。

1.

市场创新

首先,一定要对你所在产业的本质有比较深刻的认识。

不是说一开始就非要多深入,但是你一定要边打仗当中边认识这个问题。我觉得华为在这方面做的非常好。

在2012年的时候,我见卖手机的代理商,他们告诉我华为很low!为什么呢?华为根本不懂代理行业。

后来过了一年又见他们,他们说:华为学习能力真强,不服不行,现在华为对渠道的理解已经非一般公司可比。这就是一种市场方面的创新,即你要迅速理解规则,并且找到弱点,进行一些改造。

华为最可怕之处,在于无与伦比的学习能力和适应性。

我们知道2011年8月16号,小米发布了一款手机,这款手机震动了业界,因为它打出了高性价比。一时间人人惶恐,许多的手机厂商都表示如果不改变,就会等死。所以纷纷组建了自己的战队,通过网上销售廉价的、性价比高的手机。

回头来看,到现在谁做成功了呢?

其实成功的只有一家,这一家就是华为。

华为不但在网上做的成功——荣耀品牌在今年已经单品牌超过了小米,那么再加上线下,就更不用说了。

华为在电信运营商主导的时期,酷联中华四家有它一家;

然后在网络销售时期,他也迅速后来居上;

在地面渠道主导时期,他现在又成功的超过了。

所以你必须承认,这家公司的学习能力真的是超强。

2.

创新的同时也在改造消费者认知和习惯

2007年1月份苹果发布了一款震撼世界的手机。我们不再讲它的其它特性,只讲一个特性——尺寸。

当时人们对这个手机的感觉就是一个大,说手机的屏幕做到3.5寸,简直太大了!

后来我很快就看到HTC做了一个4寸的手机,拿手把玩一下,觉得这个手机已经是极限了,不可能做的再大了,因为它已经不舒服了。

现在4寸屏的手机已经非常小了,5寸以下的都算小屏了。

人类的手并没有进化,还是那么大。为什么当初3.5寸的手机大家觉得大,现在一个5.5寸的手机,大家觉得正好呢?

如果谁能够在产品设计当中联想到这样朴素的问题,那么我恭喜你,你在创新能力方面,我相信是很强的。

因为所有的创新,都是寻求需求和塑造需求的一个过程。

当你在创新的时候,不管你进入哪一行,都是非常非常拥挤的,似乎所有的需求都被满足了。

在这种情况下,你怎么样创造新的需求?怎么样发现人们所未发现的需求?

就像手机尺寸一样,这个东西并不难。然而所有的创新都是成本,这个时候就有一个问题,怎么创新才能够命中市场需求?

四、创新如何命中需求,进而改变需求

并不是所有的激进都会最终获得很好的回报,有许多创新,也最后因为没有市场的需求,付出巨大的代价,甚至会葬送公司。

我们到底如何去判断呢?我们如何判断什么样的需求是可以塑造的,什么样的需求是塑造不了的?如何判断这个创新是不是解决了实质性问题?

1.

关注细分市场的变化

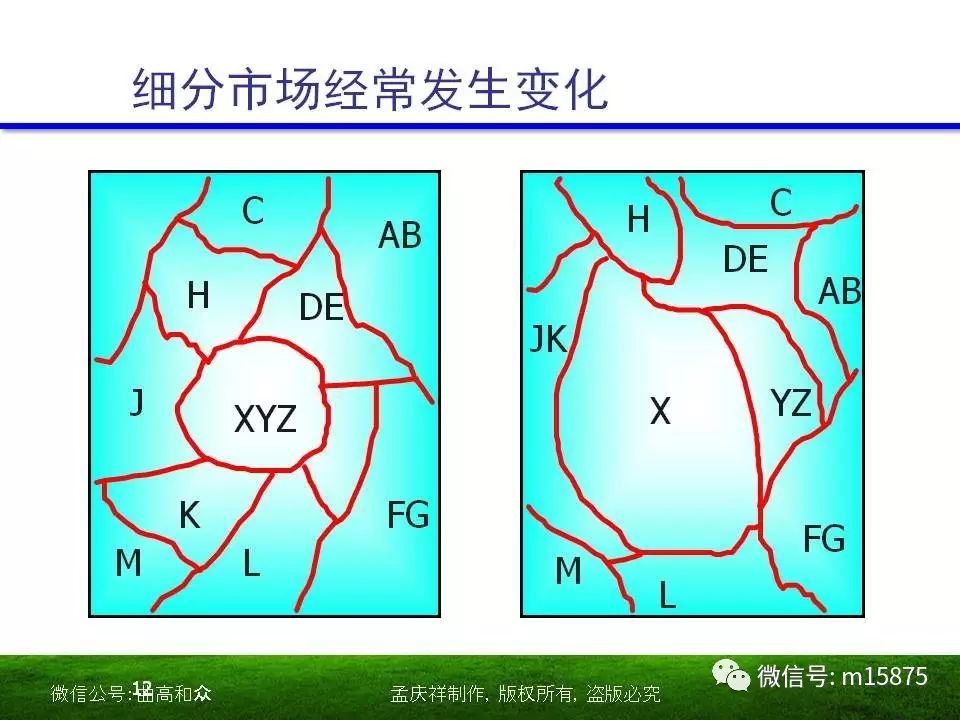

我现在用一张图来说明这个问题,这张图其实是科特勒的营销管理里面的一张图。

这张图就是说许许多多的商品品类,其实它的细分市场是不断变化的。

当细分市场发展到有利于你的时候,你就正好成为下一波的受益者;当你所关心的细分市场在减小的时候,你将成为这个行业的受害者。

我们怎么去判断这样的东西呢?这也是问题。

以手机行业为例。

手机价格从2014年的平均不到1000块钱,上升到现在的2000多块钱。这个时候,小米选择了一个屌丝级的市场,他认为性价比是永远的王道。

这个市场没有按照他预期的发展,所以小米就不行了。

而华为选择了一个正确的市场,选择了一个品牌的市场,所以他就做起来了。

你的行业是不是也存在这样的问题呢?我们怎么去看待这样的市场呢?

这个里面既有运动的成分,也有策划的成分,也有你如何捕捉市场信息的成分。

2011年8月16日,小米发布搞性价比手机,许多人说没戏。我8月18号就写了一篇“小米的超限战”,认为这个东西非常有戏。为什么我这样说?就是我发现在淘宝上前20款畅销机型,有19款是智能机。但当时智能机的市场占有率只有不到40%,大部分都是功能机。这个不合常理的统计预示着购买智能机的人更愿意上网买手机,这就是洞察!咨询公司会提供各种详细的报告,数据。网络上有各种信息,如何从这个数据中,各种现象中找出市场、产品等趋势和规律是非常重要的。

2.

不要忽视简单的创意

创新这种事情,它也要洞察,并且不是说非要伟大的人物、非常牛逼的人物和非常高的投入才能创新,事实上很多的创新起源于一个简单的创意。