每当有人问柴柴

会不会开车

时,柴柴都会心生犹豫,然后谨慎地回答,

“驾照我倒是有……”

这个心虚的回答暴露了一个尴尬的事实:如果按照拿驾照的年份算,那我应该是一位名副其实的“老司机”;但如果从开车的稳定性上看,那我只能算是一位典型的

“小白”。

这是因为柴柴我比较笨吗?当然不是!而是因为我开车时总会遇到

一个难题:

对路况不熟!

我开车

必须依靠导航

,但由于

手机

导航更方便

,所以在开车过程中难免分神,手机、仪表盘、路况、行人、红绿灯…各种信息手忙脚乱照顾不过来。

如果再碰上临时改变目的地、或者要去加油站等......那简直就是噩梦一场了。

那这个问题,能通过科技手段解决吗?

在刚刚过去的周末,柴柴在电视前观看了湖南卫视的《我是未来》节目,其中展示的利用AR技术(也就是“增强现实”)战胜30年驾龄老司机的片段让人惊讶不已。

直接看图:

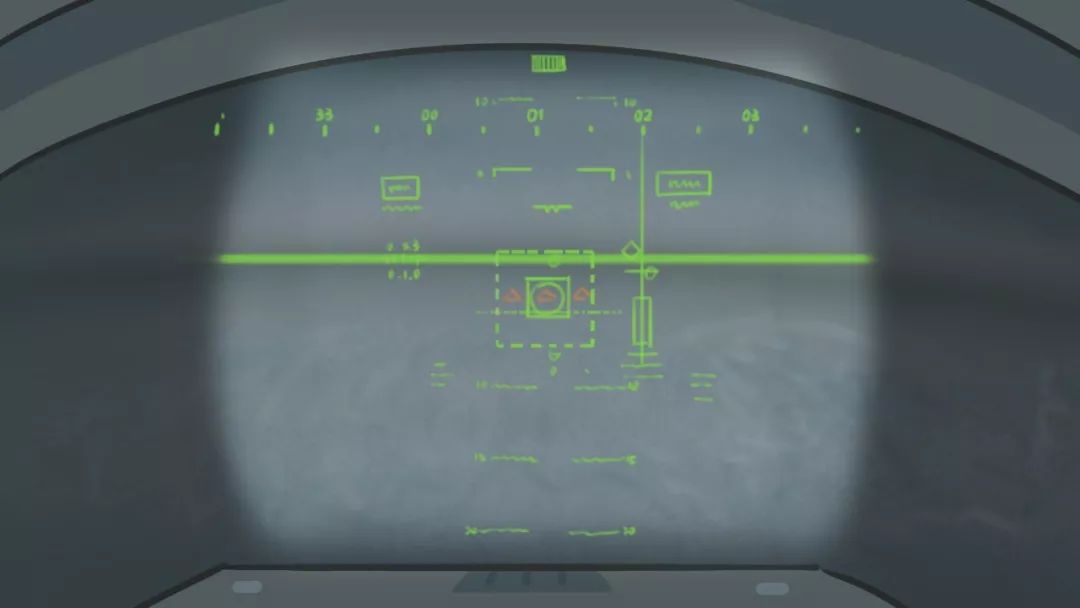

这张图上的东西,叫做

“AR辅助驾驶”

。与传统汽车仪表盘不同的是,配有AR辅助驾驶的汽车仪表盘左右两侧,显示车速等车辆信息,而画面主体,则是实时路况和导航信息的融合。

这就是AR的含义所在了:

虚拟的仪表盘和导航,与真实路况在同一块屏上显示

,虚实融合,一眼就能获取开车时所需的各项信息,尤其是导航信息。

这套来自

斑马

网络

的

解决方案叫做

“AR辅助驾驶”

,也并不仅仅是看起来比较炫酷,而是有着更实际的作用:

安全和智能。

先说安全。在传统的驾驶场景下,驾驶员通过中控和仪表盘获取信息的时间,分别是

1秒和0.3秒

。这一时间看似很短,但却会干扰驾驶员的注意力,往往会引发事故。

这还是技术稳定的驾驶员在普通场景下的信息获取时间,对于我这种小白司机来说,看各种信息的时间恐怕更长…

如果再用手机导航,或者想找个餐馆什么的,那就更危险了。

世界卫生组织在官网上挂出过一份数据:

使用手机的驾驶员,比不用手机的驾驶员,发生车祸的风险要高4倍。

(http://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries)

看到这里你可能会想,

“我是老司机,开车瞄一眼手机,找个餐馆,肯定没事的!”

怎么说呢…人都有一种很常见心理偏差机制,叫

“达克效应”

。

意思是说,

我们总会倾向于高估自己的能

力

,

“虽然别人开车看手机可能会出事,但是我的话就没问题!”

不过

从统计信息上来看,其实…我们并不比别人高到哪里去…

而在

AR辅助驾驶

中,各项信息都融合在一屏中,获取信息的时间可以被

压缩到0.2秒,

这就大大

降低了分神的时间

,当然能提升开车的安全系数。

顺带一提,其实

提升信息获取效率

这件事,也不光是斑马在做,军事界也有同样的需求。

比如包括F35在内的一些战斗机,就采取了

HUD

——也就是“平视显示器”——的内部设计,目的就在于让飞行员在战斗时,能够一眼掌握敌方目标和战斗机的各项信息,不必分神。

除了更快地获取信息以外,AR辅助驾驶还能提供

更为直观的导航体验

。

在《我是未来》节目中,节目组真的叫了明星王博文(跟柴柴一样是个小白司机_(:з」∠)_),开着搭载AR辅助驾驶系统的车,在上海街头兜了90分钟~

从这一实际的驾驶过程中,我们就能看到AR辅助驾驶的“直观”所在

:

识别车道,渲染转向标

智能识别

前方电动

车

从这几个画面中可以看出来,AR辅助驾驶可以

智能识别路上的分道线、红绿灯、转向标、人行道、电动车等一系列重要信息

,然后对这些信息在画面上进行

增强渲染

——

你没注意到前面的小电动车?我给你用红色框框标出来,你总能看到了吧!

更实用的是,AR辅助驾驶直接

把导航信息也融合到了实景图像

中

!

直接将导航信息融入实景

环岛多个路口的导航画面

在面对

多个出口的复杂路况

时,比起“驶入环岛,从右侧第4个出口驶出”的语音提示,这种

直接在画面上标出路线的导航方式

不知道要直观多少倍!

要是这项技术早点落地,我也不至于三天两头在高架上迷路了吧….

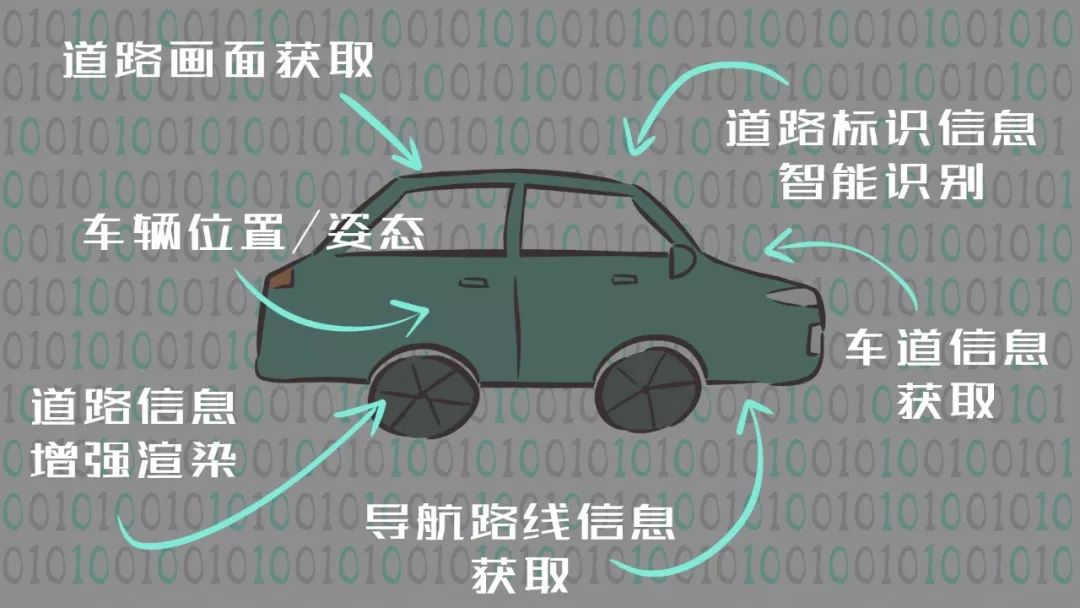

话说回来,要实现这种体验,

从技术层面来说难度是很高的。

就比如说在路口左转吧,那就至少需要获取

导航路线信息、红绿灯信息和车道信息

。而为了让“左转”的导航标志以直观的形式融合到实景画面中,至少还需要获取

车辆的位置和姿态等信息

。

同时,这些信息还要与

云端路况信息

结合,经过一套复杂的

算法

,才能呈现到驾驶员面前,这背后的技术难度可想而知。

据说斑马网络组建了超过百人的研发团队,花了两年多时间,才终于将这一技术在全世界范围内首次应用于量产车。

当然,技术强的公司也有不少。Google,苹果,特斯拉,包括国内的很多巨头,当然毫无疑问都具有极强的技术实力。这些公司同样瞄准了汽车及出行,大力投入自动驾驶。

跟它们相比,斑马的优势在于

通过对用户体验的理解,给技术找到了一个精准的应用场景:

至少在目前,AR技术、自动驾驶、互联网汽车,都还是飘在空中的名词,经常是概念先行,产品及研发还没到位,或者由于产品成本问题居高不下暂时无法落地。