做書按:

“五一”假期马上就要来了。疫情之下,每个人都急需一些足不出户就能纵横驰骋的活动项目。不妨先跟着刘畊宏跳操一小时,你会收获清爽灵活的大脑。然后再来看看我们这份推荐书单,你会收获保持平静、获得勇气的十种可能。

今天这十位编辑推荐的书,既是“五一长假里值得看的书”,也是让他们逃离疫情

放飞片刻的书。他们借由这些书,聆听爵士乐,怀念曾经的旅行,朗诵动人的诗歌。他们也从这些书中读到了古老的人生智慧,和真实鲜活的奋斗与抗争。

可能很少有人知道4月30日是“国际爵士乐日”。在国内,爵士乐绝对算得上冷门艺术,当过去几年说唱、摇滚、乐队、音乐剧等借助音乐综艺纷纷“出圈”,爵士顶多是现场编曲的一种时髦点缀,很难单独撑起一档大众节目。

国内的爵士乐图书同样如此。读者最多的一本相关读物是村上春树的《爵士乐群英谱》,但对于不了解爵士乐历史的读者而言,村上寥寥数语风神兼备的印象派笔法,只会让人云里雾里,对于入门者并不友好。

杰夫•戴尔的《然而,很美》相比之下更为聚焦深入,人物生平与音乐风格蒙太奇般交织映现,文字描述音乐的可能性被“压榨”到极致,虽然捕捉到了爵士乐的迷人之处,写透了乐手们的破碎灵魂。但对于不懂爵士乐理,理不清流派演变的人来说,文字的魔力消散之后可能收获甚微。

因此,我才更愿意推荐这一本近700页的大部头《爵士乐史》,如《纽约时报》所说,它可能是迄今为止最好的爵士乐研究,能给你提供聆听爵士乐、欣赏爵士风编曲、阅读爵士乐评论最专业、全面的背景知识。

从爵士乐史的角度来看,这本书将各个时期、风格繁而不乱地梳理了一遍,不只关注音乐本身,更涉及社会气候、文化氛围与城市性格,是一部爵士乐视角的美国文化史。从爵士大师传记的角度来看,如乐评人李皖所说:“由于作者本身精通爵士乐演奏因而更富于专业的洞察力,这些人物传记将传主的人生经历更细微也更深刻地与其音乐创作、作曲演奏技法合为一体,从而创造出织体细密、具有异常厚度的爵士人物史传。”

当然,阅读这本书有一定的门槛,作者毕竟不会从和弦、切分音这些基础乐理讲起,但是借助于作者描述及YouTube,我这个音乐小白仍然有可能领略到拉格泰姆、布基伍基、比波普等不同风格的妙谛,也理解了爵士乐的自由意味着什么——不断的变迁和融合,对于各种音乐类型的杂食吸收。如本书的最后一句:“爵士乐所到之处皆是家园,但绝不会是它的长眠之地。”

我有个习惯,去某个地方旅游之前,喜欢先看一本关于这个地方的书,于是在2018年去贝加尔湖玩之前读了这本书,最近又拿出来重翻了一遍。

简单来说,这本书是一位法国记者在贝加尔湖畔的原始森林里隐居时的人生思考。在隐居的6个月时间里,他的日常简单而纯粹,砍柴、钓鱼、发呆、读书、散步、在窗前喝酒……读完这本书会觉得非常平和,再配上西伯利亚冬天的肃杀,让人在喧闹浮躁的世界中愈加希望去思考生活的本质。作者也是个很有趣的人,我很喜欢他在书中的吐槽。

只是没想到,那次是我最后一次真正意义上的出国玩,也没想到,反复的疫情,会让我们时不时面临被迫宅家隐居的状态。活在不确定性中,大概还是需要一些心力能让自己定住吧。我们无法去改变业已发生的糟烂,却可以去尽力拥有内心的宁静。

附西伯利亚的“放空”配图一张

惊不惊喜?意不意外。居然是《周易》。这两年读书有了一个变化:发现当基石性的大书都没有读完,读那些细枝末节,是没有太大意义的。人生苦短,真正需要读、值得读的书,其实没那么多。

可能99%的人都会顾虑:《周易》这么深奥的书,我看不懂啊。但如果你过了30岁(或已接近30岁),应该对自己有一个自信:自己是可以看进去的。古人私塾里,小孩子把“五经”背得滚瓜烂熟,咱们现代人受了那么多教育,难道不如小孩子?

我在25岁之前的叛逆期,觉得《周易》里讲的是什么破玩意,都是老掉牙的中国式思维,现在早就讲西方式管理了,谁看那个。长到30岁,有一天突然把书架里的《易经》看下去并且满眼泪花:觉得写得太TM对了(原谅我飙脏话的心情),为什么我没早点知道,能少走很多弯路。许多人和事,或许当年就不是那个答案。

我们几乎所有的人生选择、烦恼、犹豫不决、前途不明……在《周易》里都有答案。八八六十四卦,基本上包含了我们所有状况的“出路”。

《周易》绝不是算卦迷信,它是事情发展的客观变化规律。为什么孔子说“不占而已矣”?因为君子知道,自己在做什么事、在走哪条路、处于什么状况,如果下一步怎么做会遇到什么。——于是也就清晰地知道,自己在哪个卦、处于哪一爻、下一步该怎么做,或者注意什么。

如果是纯小白,网上有非常多的《周易》讲解的视频(比如曾仕强),可以先入门。但最后,还是要转到正经的纸书上,自己看。金景芳先生(1902-2001)的周易研究,是非常经典、可读性很高的扛鼎之作。吕绍纲先生(1933-2008)是金先生的助手,双剑合璧,要读就读正经路子的研究,不会走偏。

如果读不完,也不一定先从第一卦“乾卦”开始看。95%的人,都是看完乾、坤

两卦,觉得不知所云,就打哈欠睡了。

我的一个好方法,就是自己心里随便想一个数字,数字是几,就先看哪一卦。

(也可以是很大的数字,比如1868。

然后用它除以64,所得余数——12,就先看第12卦)。

既然这一个卦跟自己有缘,自己自然就愿意研究。然后用它去推互卦、错卦、变卦、纵卦等等。

疫情持续影响,许多朋友都显得消极沮丧,求“岁月静好”。其实在《周易》来讲,每个爻时时都在变,变化才是人间常态。而我们凡人能做的,就是去以最恰当的心态,有勇气去面对人世间的变数。

附西伯利亚的“放空”配图一张

惊不惊喜?意不意外。居然是《周易》。这两年读书有了一个变化:发现当基石性的大书都没有读完,读那些细枝末节,是没有太大意义的。人生苦短,真正需要读、值得读的书,其实没那么多。

可能99%的人都会顾虑:《周易》这么深奥的书,我看不懂啊。但如果你过了30岁(或已接近30岁),应该对自己有一个自信:自己是可以看进去的。古人私塾里,小孩子把“五经”背得滚瓜烂熟,咱们现代人受了那么多教育,难道不如小孩子?

我在25岁之前的叛逆期,觉得《周易》里讲的是什么破玩意,都是老掉牙的中国式思维,现在早就讲西方式管理了,谁看那个。长到30岁,有一天突然把书架里的《易经》看下去并且满眼泪花:觉得写得太TM对了(原谅我飙脏话的心情),为什么我没早点知道,能少走很多弯路。许多人和事,或许当年就不是那个答案。

我们几乎所有的人生选择、烦恼、犹豫不决、前途不明……在《周易》里都有答案。八八六十四卦,基本上包含了我们所有状况的“出路”。

《周易》绝不是算卦迷信,它是事情发展的客观变化规律。为什么孔子说“不占而已矣”?因为君子知道,自己在做什么事、在走哪条路、处于什么状况,如果下一步怎么做会遇到什么。——于是也就清晰地知道,自己在哪个卦、处于哪一爻、下一步该怎么做,或者注意什么。

如果是纯小白,网上有非常多的《周易》讲解的视频(比如曾仕强),可以先入门。但最后,还是要转到正经的纸书上,自己看。金景芳先生(1902-2001)的周易研究,是非常经典、可读性很高的扛鼎之作。吕绍纲先生(1933-2008)是金先生的助手,双剑合璧,要读就读正经路子的研究,不会走偏。

如果读不完,也不一定先从第一卦“乾卦”开始看。95%的人,都是看完乾、坤

两卦,觉得不知所云,就打哈欠睡了。

我的一个好方法,就是自己心里随便想一个数字,数字是几,就先看哪一卦。

(也可以是很大的数字,比如1868。

然后用它除以64,所得余数——12,就先看第12卦)。

既然这一个卦跟自己有缘,自己自然就愿意研究。然后用它去推互卦、错卦、变卦、纵卦等等。

疫情持续影响,许多朋友都显得消极沮丧,求“岁月静好”。其实在《周易》来讲,每个爻时时都在变,变化才是人间常态。而我们凡人能做的,就是去以最恰当的心态,有勇气去面对人世间的变数。

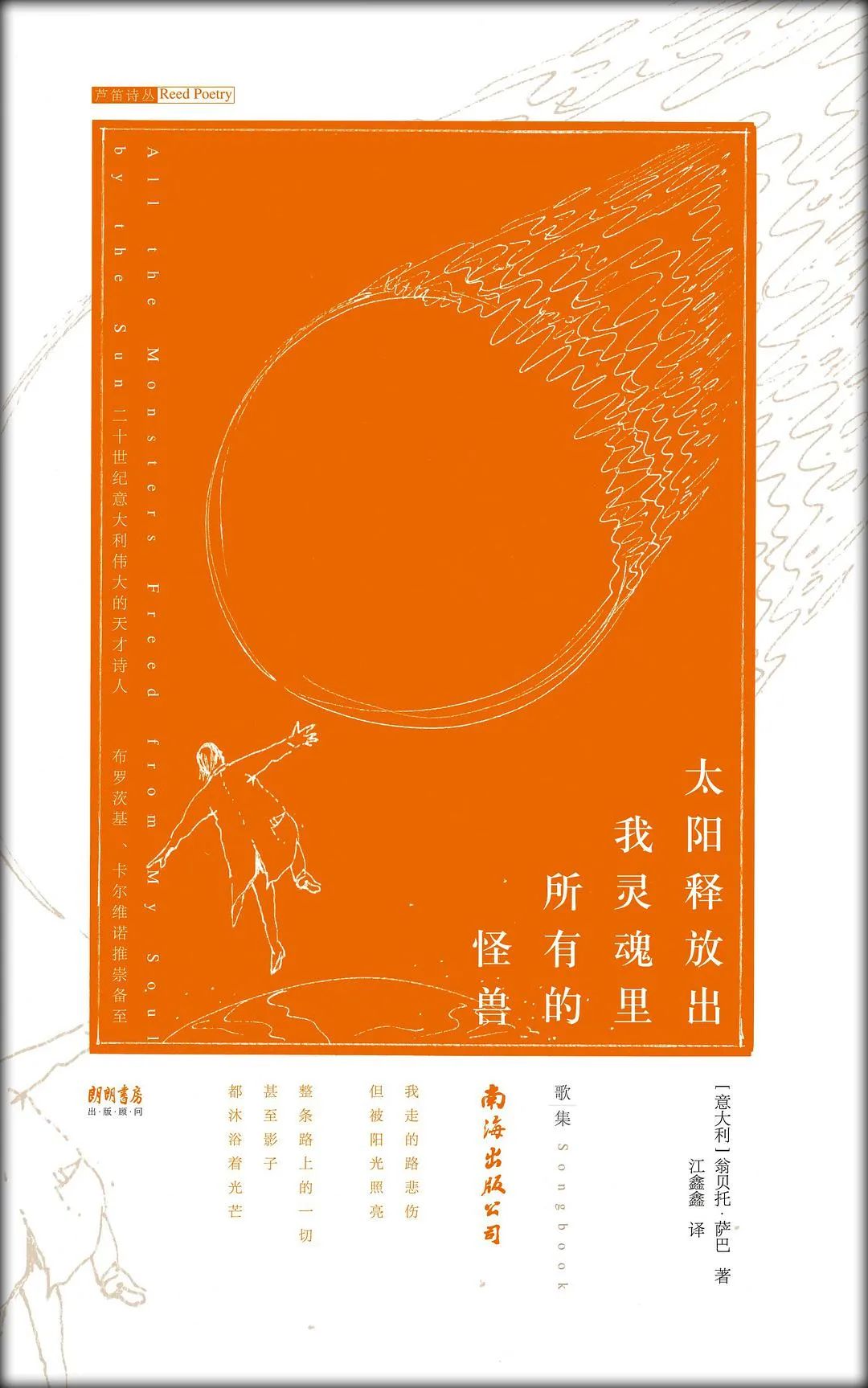

想推荐的这本书,是意大利诗人翁贝托·萨巴的诗集《太阳释放出我灵魂里所有的怪兽》。

很早以前就因为被书名一眼击中想读这本书,最近终于有机会读完了。

书中收录了贯穿作者一生的创作,反映了他坎坷的经历,也展现了他不同阶段诗歌画风的演变。

我很欣赏萨巴的生活态度,对日常事物的观察与关注,以及他坦然流露出的那份内心的真诚。

灵魂,如果你认为我们漫步已久

足以在晚上抵达,

那么我们进入房间,关上门,

并在那里制造出一点春天来好吗?

推荐大家读这本书,就是衷心希望无论外界如何变化,生活接下来会怎么不按预期地发展,我们都能如诗人一般,学会通过诗的角度思考,用诗歌治愈自我的心灵。

很多时候,比如不开心的时候,迷茫的时候,读读诗,会好一点儿。

这本书带给我的阅读体验很好,酣畅淋漓,近百五页的篇幅几乎是一口气读完的。这种感觉部分来自于作者流畅自如的文笔,也有部分来自于情节本身:大爽文剧情——一位生来古怪、没能得到喜爱的宁芙,逐渐发掘自己的巫术天赋,在孤独和恐惧之中逐渐获得力量,也邂逅了爱情、产生了牵绊。

这样的故事情节和书写方式,让很多人认为这是一部女性主义的作品。但在我读来,书中也不乏对女性的犀利批判,比如,作者生动地描绘了爱慕虚荣的妈和那些背后碎嘴的宁芙,连早期的女主喀耳刻也是被爱情冲昏头脑的傻白甜少女设定,后期的喀耳刻甚至因为预感到奥德修斯终有一天要离开她,而偷偷怀了他的孩子。所以,这个故事不仅完全没有女性友谊、女性互助,连女主的成长之路都很难说能有女性主义的启蒙色彩。不过,对我来说,马德琳·米勒所描绘的喀耳刻之所以吸引人,也不是因为她道德上毫无瑕疵,而是因为她与众不同。尽管在这个险象环生的世界里,喀耳刻最后不得不成为一个“大魔王”、一个众人眼中的“巫女”,但她有勇气面对孤独和黑暗,直率地承认自己的欲望,并努力摆脱父权而成为自己。

现在想来,喀耳刻在埃亚岛被流放圈禁的日子还真和我们挺像呢(只不过她拥有一整座小岛)。或许读读《喀耳刻》,看看她是如何在孤独的时候营造自己的生活空间、如何磨炼技艺并与自然为伴的,我们也能获得一些力量吧。

《银汤匙》是日本作家中勘助的自传体小说,讲述他幼年至少年时代记忆深刻的人与事。第一次看这本书的时候应该是高中,也是快五月了的样子,对这个印象比较深刻的原因是,当时应该还在偷偷将耳机线穿在长袖里用左手倚着头,假装奋笔疾书,其实一边听着陈奕迅唱着《与我常在》,一边在教室里偷偷看着这本书。

当时高中看的时候,觉得怎么有人这么会写呀,描写地如此细腻,像是心事和想要表达的都被他说完。

或许有时候阅读就是这样,当你开始被一本书吸引,是因为你觉得它离你一点儿都不远,书里的人物就像是你身边的朋友,甚至,它就是你自己。

而伴随着人长大与记忆存储的堆叠,那些目光所及的事情已经足够让我们忙碌了呢。

但,又总会有那么一个时刻,比如当我们结束一天的工作,从办公楼走出,一抬起头看到那如同儿时般的粉色晚霞;比如将车窗摇下来,就这样将心情完全交付给夏夜的晚风。那些瞬间都像是一个久违的好朋友,对你说:“嘿,放轻松啦,人生不用一直都那么紧绷的,我会一直陪着你的。”

《银汤匙》这本书,就是这种如同“朋友”般的存在。所以,推荐这本书给你,无论五一你是怎样的安排,都欢迎随时可以戴上竹蜻蜓,和中勘助一起,再回童年敲敲门。

这本书在去年年底时关注度很高,现在也还是排在豆瓣“社会纪实图书一周门榜”上。买来后本想先随便翻翻,但是被一段话击中,立刻读了起来。

在整个社会崩塌、解体、堕落的过程中,他们(主人公的父母)用微薄的力量、充沛的精力、智慧和爱,让每一个家庭成员都跟了上来,不但没有掉队,而且逆势上升。他们带三个孩子实现了阶层跃迁,进入到富裕而且专业的群体之中,与90年代那个迷茫困顿、看不到出路的沈阳截然不同。

我那颗在疫情之下疲惫胆怯的小心脏,突然因为这句话充满了力量。

书的两位主人公张医生和王医生都是上世纪70年代生人,这本书的主线是讲他们如何从普通的工人子弟成长为了医生这样的专业人士,进入城市中产阶级阶层。这条主线的背景,是老东北工业区的衰落和满目疮痍之下东北人普遍的疲惫和迷茫。

带领着两个家庭前进的是两位医生的母亲,她们都凭借自己的勤勉、智慧和勇气,在人生每一个关键路口做出了决定性的选择。相比之下,两位父亲的面目要更模糊一些,是保守的,甚至有点避世的。

也可能是受到这本书的影响,我不再看社交媒体上的疫情新闻和纪实报道。我和在上海的亲人朋友们恢复了频繁的联系,虽然自己能帮上忙的地方很少,能做的也只是问候和时不时聊几句。身边的朋友们也都在不同程度遭受着疫情的影响,我跟朋友们的聊天更密集了,也更具体地了解了他们每个人正在进行的大大小小的抗争和努力。这些离我很近的具体的人,让我清楚地看到了一种日常生活中的英雄主义。

第一次读《政治的应许》是在2020年,那时候疫情刚起,也是每天被负面情绪所包围,整个人丧到不行,突然看到了放在书架上,被我搁置很久的《政治的应许》。这本书并不是非常通俗易懂,但却在当时打动了我,“正是因为我们在荒漠的状态下感到痛苦,我们才仍然是人、才仍然完整无缺。危险的是我们变成真正的荒漠居民,在荒漠中觉得像待在家里一样的舒适自在。”这是最打动我,也是印象最深的一句话。

之后,我立下了一个flag,要把阿伦特的作品都拿来读一遍,也买了一些辅助阅读的书和课程,比如《阿伦特手册》,刘擎老师在得到的课程等等。当然,flag立了是用来倒的,我只读了《人的境况》一小部分内容。

2022年,又是因为疫情,被封控在家已经一个多月,心情丧到已经不用多说,但也难得有时间可以让我把这本薄薄的书再来好好读一读。在书中,阿伦特分析了政治思想的传统,提出了人类“复数性”,以及对人类行动的自由和危险多方面的描述。她在书的最后用荒漠作为隐喻,比喻我们对这个世界不断的丧失,这不正也是当下的我们所面临的真实情况吗?

阿伦特的思想确实令人难懂,但是也非常令人着迷。我很推荐这本小书,因为它可以呼唤起人的激情,可以呼唤起我当时在大学课堂上接受到的最初信念,即使我依旧没有读太懂这本书。