本期文章,我们来揭秘

这是一段有魔力的音频,能听出玄机的人不超过万分之一

中那段魔力音频的秘密。

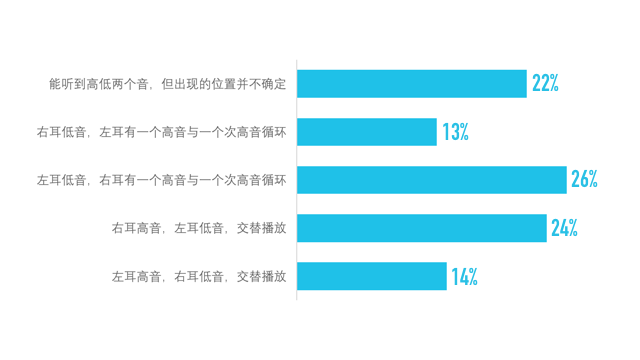

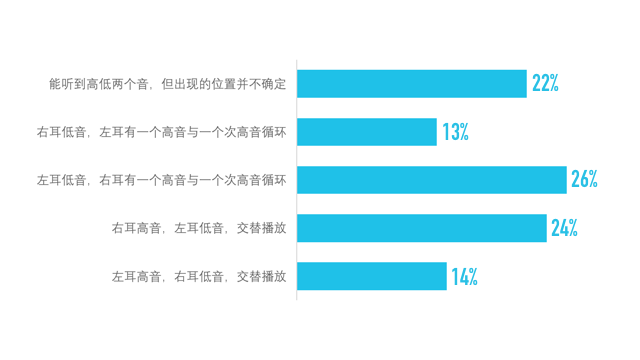

先来统计一下这一个星期测试的结果。

可以看到,朋友们对于这段简单音频的看法众说纷纭,正如我在文章开头提到的

「同样一段音频,你听到的,与别人听到的,可能完全不同」

。

可以看到,朋友们对于这段简单音频的看法众说纷纭,正如我在文章开头提到的

「同样一段音频,你听到的,与别人听到的,可能完全不同」

。

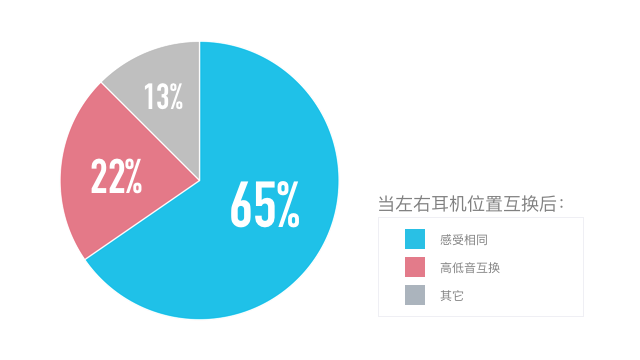

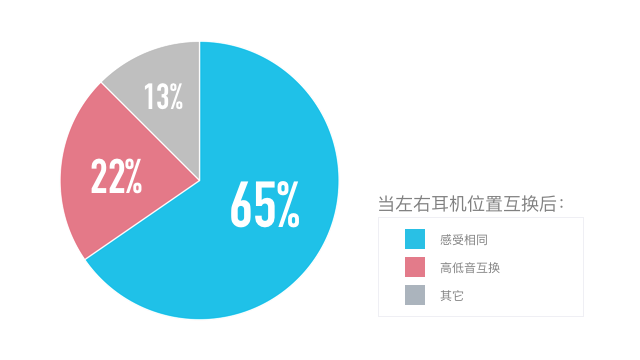

当互换左右耳机后,有65%的朋友,认为无论如何变换耳机位置,高音的位置都不会发生变化。

此外,60%的朋友,认为高音出现的位置与惯用的手一致。

关于这种现象的产生原因,朋友们给出了很多猜测,其中有不少已经非常接近本质。如

@王子洋还是朗月琴音

提到了「跨八度的高音与低音」,的确是解释这个现象的关键。

相差八度的两个音,在大多数人听来,就像同一个音的两个不同版本,很难分辨。

什么是八度?

在详细剖析这段音频之前,我们先来讨论一下「八度」这个最基础的音乐概念。

无论是否学习音乐,do、re、mi、fa、sol、la、si 这7个唱名,大家都会唱,也都知道在这7个音之后,是一个更高的do。

至于为什么一轮之后又从do开始,小时候我曾非常严肃的思考过这个问题。最后得出的结论是,发明音乐的时候,人类还不怎么会说话,只会发这7个音,唱完一遍后没得选,只得再从do开始。

我对自己能得出这么一个无懈可击的结论沾沾自喜了很久,不过这显然不是事实。

要讨论「八度」这个概念的起源,我们得回到古希腊,找到一位名叫毕达哥拉斯的数学家,他业务理论精,专业能力强,综合素质高,是西方最早提出勾股定理的人。

只是他数学学得有些走火入魔,认为我们所处的整个宇宙都是由「数」构成的。

而且这数还有个限制,它必须得是整数或是整数之间的比值,我们今天称他提到的这种数为「有理数」。

他的这个观点影响有多大呢?

「有理数」是从英文 "rational number" 翻译来的,"rational" 意为「理性的」,而它的词根 "ratio-",即为「比率」之意。

毕达哥拉斯出生的确切日期,并无史书记载,但我们可以推断,他八成是处女座,见不得这世界上存在任何不是有理数的东西。

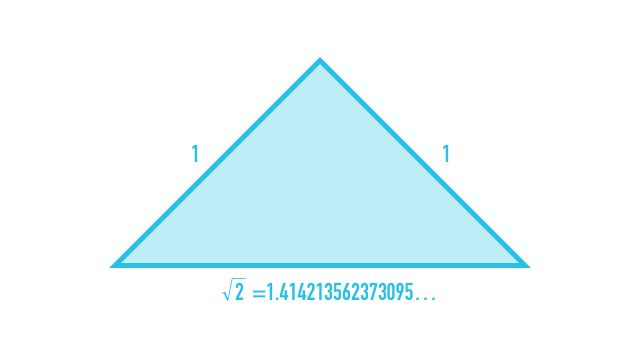

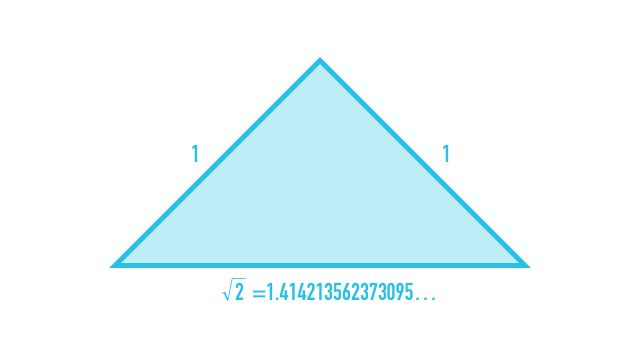

他有一位名叫希巴斯的学生,就因为发现等腰直角三角形直角边为1时,斜边是一个无理数,且不愿意保守这个秘密,被他扔进大海淹死了。

碰巧,毕达哥拉斯还会玩儿音乐。

在那个年代,人们并没有什么音高的概念,拿把琴随便弹弹,有节奏有旋律的发出声响,那就能叫一段音乐了。

在处女座的毕达哥拉斯眼里,这简直不能容忍,音乐也应该按照他的「比率」思想演奏才对!

于是他找来一把独弦琴,开始按照比率划分琴弦。

先从最简单的比值1/2下手,他截取了琴弦的一半,拨奏了一下,惊诧的发现,这个音与之前的音,几乎一样!

他又试着给一半长度的琴弦再截半,弹奏出来的音,还是几乎一样。

他发现了音乐领域一个最基本最重要的概念——八度。

(这个故事与魔力音频的秘密关系不大,但它是一个引子,我们将以此为起点开始对于音乐本质的探索。)

魔力音频的真相

既然相差八度的两个音听起来一样,那如果

左右耳同时播放相差八度的两个音,听起来是什么样子呢?

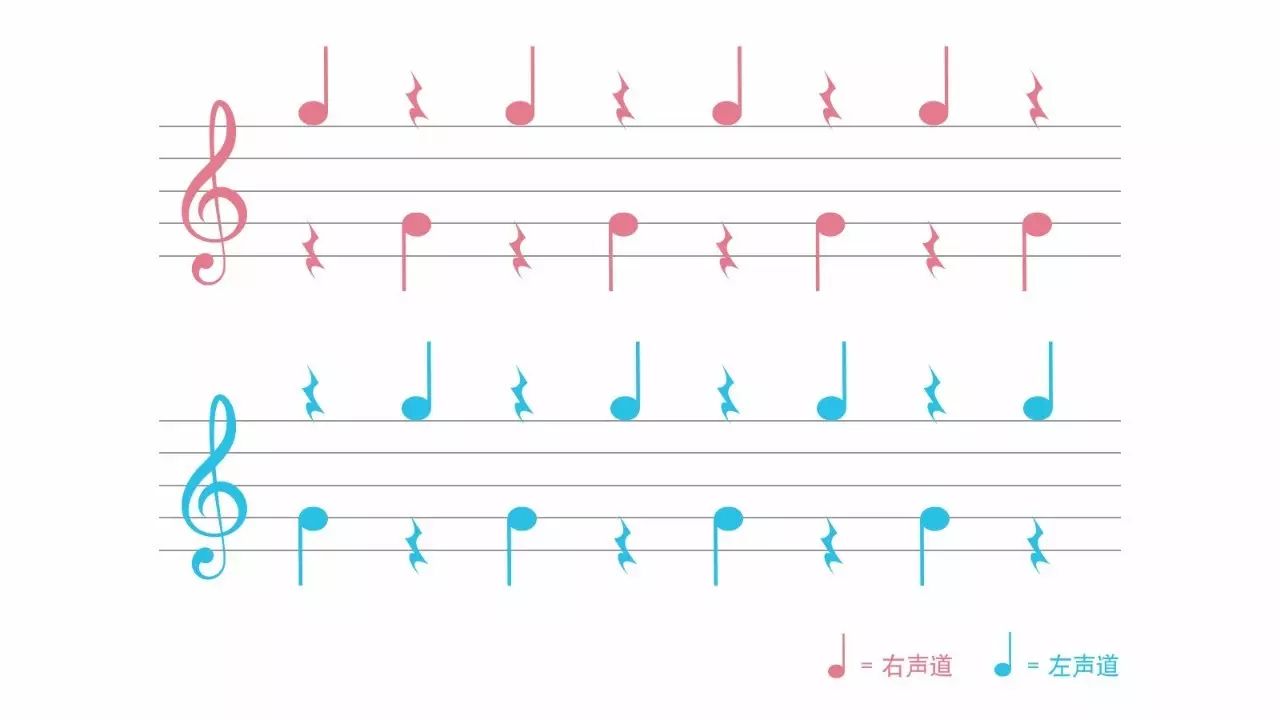

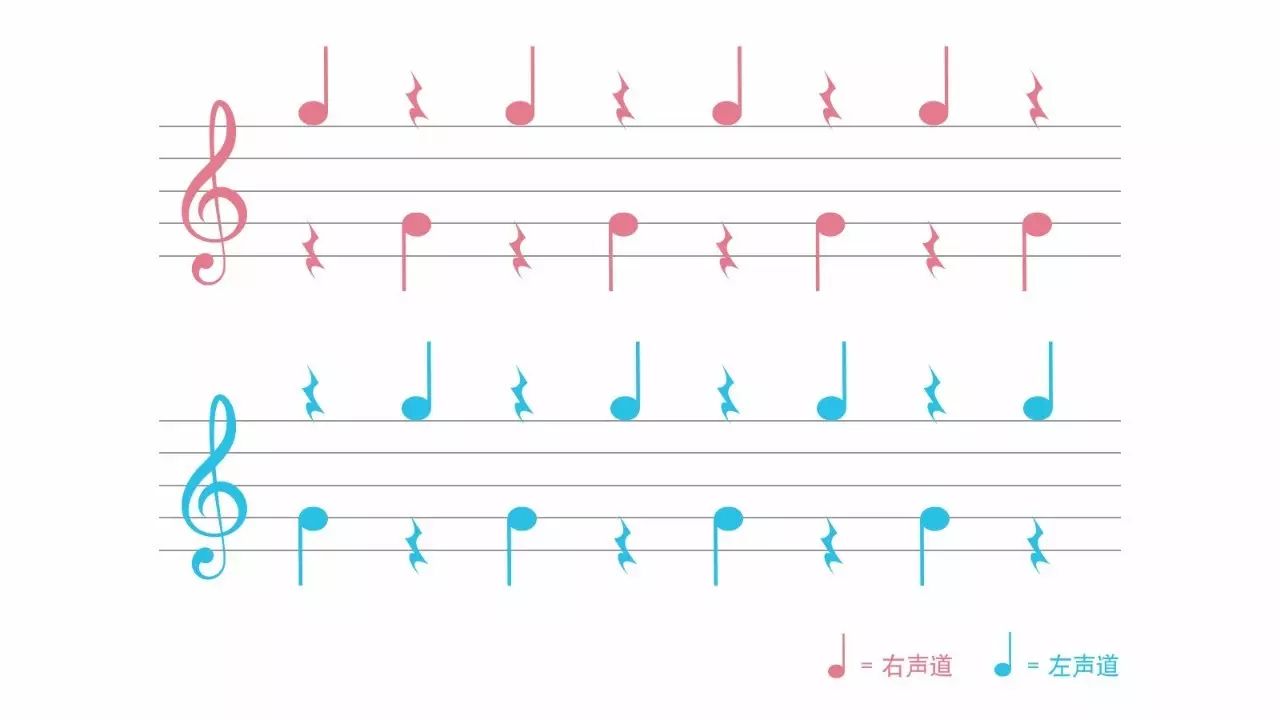

这就是大家听到的这段「魔力音频」的真相了,它的实际乐谱如下(不识谱也没关系,在之后我会给出纯文字的解释)。

无论左右声道,都是相差八度的两个音往复播放,当左声道给出一个低音时,右声道同时给出一个相差八度的高音,而后左声道变成高音,右声道变成低音,如此循环。

无论左右声道,都是相差八度的两个音往复播放,当左声道给出一个低音时,右声道同时给出一个相差八度的高音,而后左声道变成高音,右声道变成低音,如此循环。

学者们经过大量测试,总结了许多人对于这段音频的主观感受,最主要的五种,就是大家看到的五个选项。

然而,这五个选项,全都不是这段音频的实际情况。

这也是音乐心理学中一个非常有趣的现象——「八度错觉」。

读到这里,大家一定会问,这根本不符合逻辑啊!

do、re、mi、fa、sol、la、si,这每个音都在升高,为啥到了下一个八度的do,你说它又「听起来又一样了」?

是啊,如果符合逻辑,它也就不叫「错觉」了。

这种「一直升高又回到原点」的情形,也真的能模拟出来。

上面这段音频,取材自柴可夫斯基「胡桃夹子」,其中每一小段都是上行,可不知不觉又回到原点,仿佛无穷无尽。

八度这种「既上行又稳定」的现象,在实际音乐作品中也经常应用。例如导演库贝里克的经典作品「2001太空漫游」,引用的理查·施特劳斯「查拉图斯特拉如是说」中的「日出」。

它在片中一共出现了两次,第一次是电影最开头的日出,第二次是猿掌握了工具的使用,开始向人类进化的片段。

在管风琴和定音鼓奏出的背景下,小号以八度上升,寓意进化大跨度的向前,从野兽到人,再到超人,这恰恰也暗和了尼采原著中的思想。

话题再回到「魔力音频」,我们还有个问题没有解决,为什么最终听到的旋律,没有任何一种符合实际情况。

答案是,

我们听到的旋律,是我们基于客观事实脑补出来的。

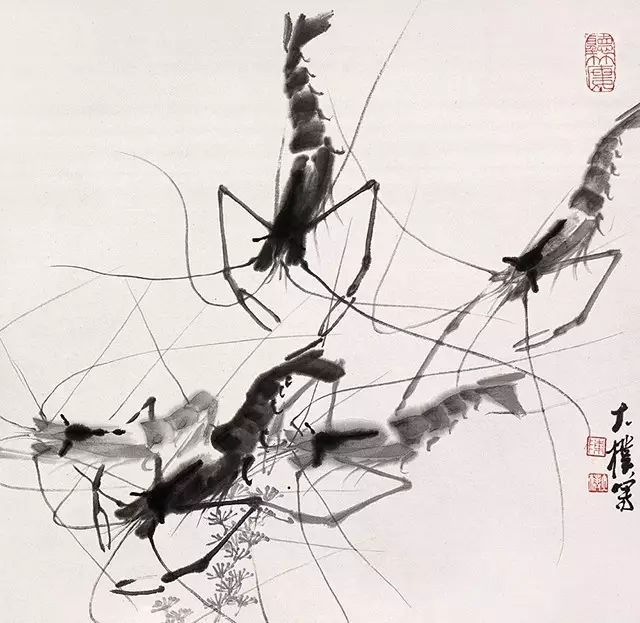

以视觉现象为例,当前景背景对比明显时,我们能很容易的从画面中找到所要辨识的主体,比如齐白石先生的这幅画,我们可以从中轻而易举的识别出惟妙惟肖的虾↓。

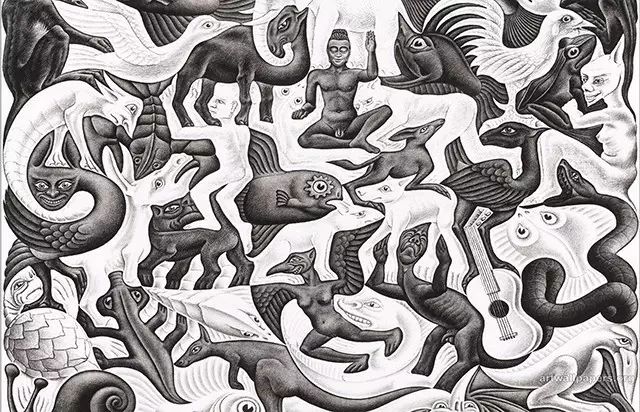

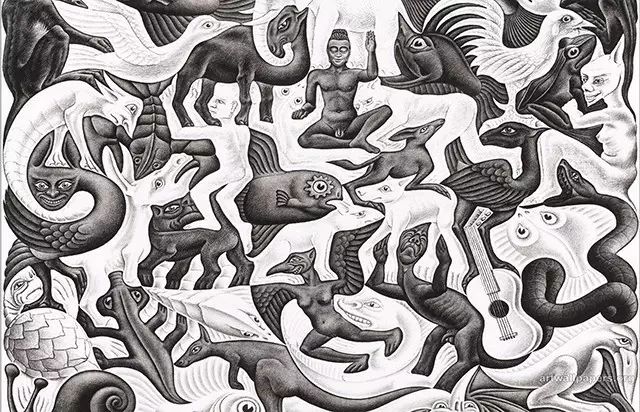

可是当前景背景混淆到一起时,我们的认知就出问题了。比如埃舍尔的这幅画↓。

无论将白色视为背景还是黑色视为背景,都需要我们下意识的思考一下,且无论白色还是黑色,我们同一时间只能看到其中一种。

音乐也如此,靠一段相对较低的音衬托出主旋律很容易,所有的流行歌曲几乎都是这么干的,伴奏用于烘托歌手的演唱,随便找一首听听你就知道我在说啥了。

可是当同时响起的音刚好相差一个八度时,问题来了。

这两个音长得太像了,无论哪个作为背景都可以。

这并不符合我们的认知习惯,我们的大脑一定得让其中一边变成背景才肯罢休,于是只得让意识掺和进来。

偏偏

大多数情况下,

意识的加工过程又是无意识的(这话别看很绕,却很常识),当我们不去干预它时,它会按照它的习惯来。

这就是为何高音出现的位置会与惯用手一致。惯用手

通常

与大脑的优势半球位置相反,如右利手的优势半球是左脑;而我们处理旋律通常使用的是非优势半球。

当对这一情况有所察觉,比如读了答案发现还有其它可能时,

我们就能下意识的切换背景与前景,按照你的想法听出其它的选项

。

不信?可以试试看!

最终的结果是,

我们「脑补」出一段客观世界根本不存在的旋律。

再看我们选择最多的那个选项,这个脑补过程,强大到能够直接捏造出一个无论左右耳都不存在的「次高音」。

为何会用这种方式脑补,很抱歉,科学家们也没有确切的结论。

这个现象至少告诉我们这样一个事实——

欣赏音乐,是一个非常主观的过程。同一首曲子,别人听到的,与你所听到的,真的有可能不一样。

「音乐是你觉得好听才好听,而不是别人告诉你好听就好听。」

最后,文章中还埋藏了一个伏笔,有万分之一的人能够听出魔力音频的实质。

这万分之一的人,在文章

莫扎特的「绝对音感」究竟是什么超能力

中,我已有描述,这种能力,叫做「绝对音感」。

限于篇幅,本文就不再扩展了,我会在之后专门写文章讲一下这种能力,它来自天赋还是习得,是否可以培养等。

此外,有朋友注意到,上一期魔力音频的视频简介中,有「之一」二字。

没错,这是一个系列,这个系列的下一期,我们将以此为基础,探讨当左右耳呈现完全不同的旋律时,大脑会怎样处理。

敬请期待。

祝大家赏乐愉快!

- 行走的音乐-漫游指南 -

回复“如何入门”,可以获得经典音乐的入门指导。

回复“有啥推荐”,可以获得最新的推荐音乐列表。

回复“电影”,可以获得电影中的经典音乐。

继续探索其它似曾相识的经典音乐,请回复“似曾相识”。

回复作曲家姓名,可以获得音乐家相关作品和故事。

现在支持的音乐家有巴赫、莫扎特、拉威尔、海顿、肖邦、奥芬巴赫、李斯特。