自1939年10月起,韬奋在生活书店的内部刊物《店务通讯》上发表了22篇回忆生活书店创办、发展艰苦历程的文章,文章平实细腻,情真意切,脍炙人口。后来他将这22篇回忆文章汇编成《生活史话》,作为附录,随同专著《事业管理与职业修养》于1940年11月由生活书店出版。

邹韬奋故居的书桌

生活书店的前身是生活周刊社。《生活》周刊是民国十四年十月由中华职业教育社创办的。当时职教社的主任是黄任之先生,副主任是杨卫玉先生,我以半天时间在该社担任编辑股主任,主持该社出版的《教育与职业》月刊,译著职业教育丛书,及编著英文年刊。大家鉴于《教育与职业》月刊要每一个月才刊行一次,而且是偏于研究职业教育理论的比较学术性的刊物,于是想再出版一种周刊,每星期就可以刊行一次,专门用来宣传职业教育及职业指导的消息和简要的言论。

我记得在一天由黄先生做主席的社务会议上(等于我们现在的业务会议或店务会议,每星期开一次),大家对这个问题加以讨论,结果决定办。接着大家即在会议席上想一个好的报名,你提一个,他提一个,经过相当的讨论后,终于采用了杨卫玉先生所提出的“生活”两个字。主笔呢?原来应该由编辑股主任担任,但因为我太忙,所以公推新由美国学成回国的王志莘先生担任,每月送他薪水四十只大洋,其余的文章由职教社同人帮忙,发行的事情由当时还在职教社做练习生的徐伯昕先生兼任。

“生活”两个字是由黄先生一挥而就的,也就是现在数十万读者所面熟的写得强劲的典型的“生活”两个字。

最有趣的是后来办《生活日报》,请黄先生在日报两字之上,另写两个同样的字,他写来写去不像,还是靠有艺术天才的伯昕先生依样仿着写出。

生活书店的前身——生活周刊社——便这样在距今十四年前简简单单地呱呱堕地了。

生活书店的前身——《生活》周刊——可以说是空手起家的。这当然不是说毫无凭藉,无中生有,例如创办的时候,虽只有主笔王志莘先生有数十元的薪水,其余的像徐先生和我只是帮忙,但是我们都是中华职教社的职员,所以也可以说《生活》周刊是揩着职教社的一部分的油起家的。可是它是苦出身,并没有一定的资金开头,却是事实,所以说它是空手起家,也未尝完全没有理由。

王志莘先生在美国学的是银行学,所以他主编了一年,就脱离去做银行家去了。我掮的是编辑股主任的名义,所以他走了之后,这副担子就抛在我的肩上。这个“弃儿”在第一年中并看不出它有什么大的前途,因为职业教育和职业指导在有些人看来似乎并不怎样一般化民众化,订户当然说不到,报贩也不起劲。有一次遇着运动场开运动会,由一位茶博士带了一大堆立在门口分送,——在当时是不敢想到卖得出的。印的数量虽有一千余份,最大部都只是分赠给职教社的社员。

谁想得到在中国文化界受到千百万读者欢迎的“生活书店”,它是在这样惨淡的情景中生长起来的!

我应该老实说,我自己在当时也没有看出这个“弃儿”有什么远大的前程,只是因为它是一个突然失去了保姆怪可怜的“弃儿”,我义不容辞地把它收容下来!可是我既把它收容了下来,却也不忍薄待它,下次我将要告诉诸位它是怎样生活起来的。

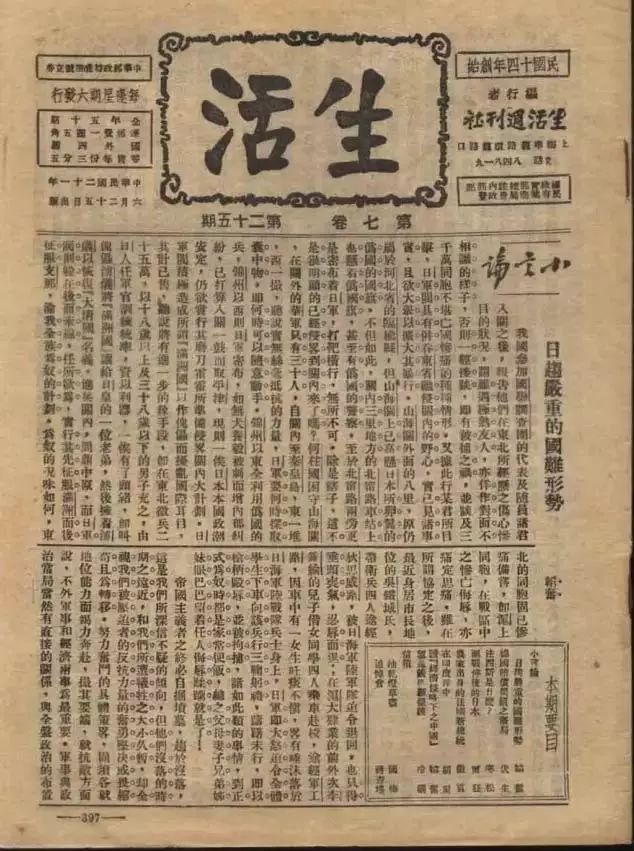

《生活》周刊

《生活》周刊

既是空手起家,它的编辑只配做光杆编辑,是一种很合于逻辑的现象。职教社的几位先生,原来是可以帮忙写点文章的,但是因为他们各忙于原有的职务,所以慢慢地少起来,要向外征文吗?一文钱稿费没有,刊物的销路又很小,都是一时难以解决的问题。结果往往全期的文章,长长短短的,庄的谐的,都由光杆编辑包办,并不是他欢喜这样做,却是因为出于万不得已。但是这光杆编辑不干则已,既然干了,却不愿消极,却不愿怨天尤人,存着不高兴或拆烂污的心理。

他模仿了孙悟空先生摇身一变的把戏,取了十来个不同的笔名,每个笔名派它一个特殊的任务。例如一个叫因公,专做阐扬三民主义及中山先生遗教的文章,对“总理遗教”下一番研究工夫是他的任务。有一个叫心水,他的任务是摆出道学的面孔,专做修养的文章。有一个叫落霞,他的任务是译述世界名人传记或轶事。有一个叫孤峰,有一个叫秋月,有一个叫……分任各种各类的短篇文字。

这样一来,在光杆编辑主持下的这个“编辑部”,似乎人材济济,应有尽有!

仅仅有了许多笔名是不会凭空生产出文章的,那时没有听到什么“资料室”的名词,补救的办法是光杆编辑采用了“跑街”政策,常常到上海的棋盘街和四川路一带跑,在那一带的中西书店里东奔西窜,东翻西阅,利用现成的“资料室”,有些西文杂志实在太贵,只得看后记个大概,请脑袋偏劳,有的也酌量买一点。奔回“编辑部”后,便怪头怪脑地分配各位“编辑”的工作!

上次所谈的“光杆编辑部”,做文章绝对没有稿费,那是不消说的。

但是穷光蛋的野心却不小,想到颇有敦聘特约撰述的必要,我们敦聘到的第一位特约撰述是毕云程先生。

既是特约撰述,照理应该致送薄酬,藉表谢意,于是经过再三慎重的考虑,每千字敬送名符其薄的稿费四毛钱!毕先生热心之至,每次得到“灵感”,写好一篇大作之后,就亲自乘着黄包车送来,来往车费恐怕总是超出全篇稿费,可是他却乐此不倦,一则因为他很敬重我们的苦中乐干的精神,二则因为《生活》周刊的读者群已在扩大,他的卓见有许多人看到。

可怜的“弃儿”已渐露头角了,不到二年,销数由二千余份突增到二万份以上,胆子越弄越大,不但有了国内的特约撰述,而且有了国外的特约的通讯,最初两位是在日本的徐玉文女士,和在美国的李公朴先生。

徐女士文笔顺洁婉达,简直可以一字不改,李先生写得多而杂,但略经删除润饰,亦斐然可观。他们两位有个共同的优点,就是写得非常的勤,源源不断地来,同时光杆编辑和他们也经常有密切的通信,深深地感谢他们,热烈地鼓励他们。当时国外的通讯稿费是每千字大洋一只,这也算薄得可以了,可是在“光杆编辑部”已是出了满身大汗,不能想象有再高的酬谢了!

越弄越有劲儿,不但由国内四毛钱的特约撰述,发展到国外一只洋的特约通讯,而且还有漫画!

由徐伯昕先生笔名吟秋的“免费”漫画到倪鏝贤先生五毛钱的特约漫画,可算是应有尽有了!

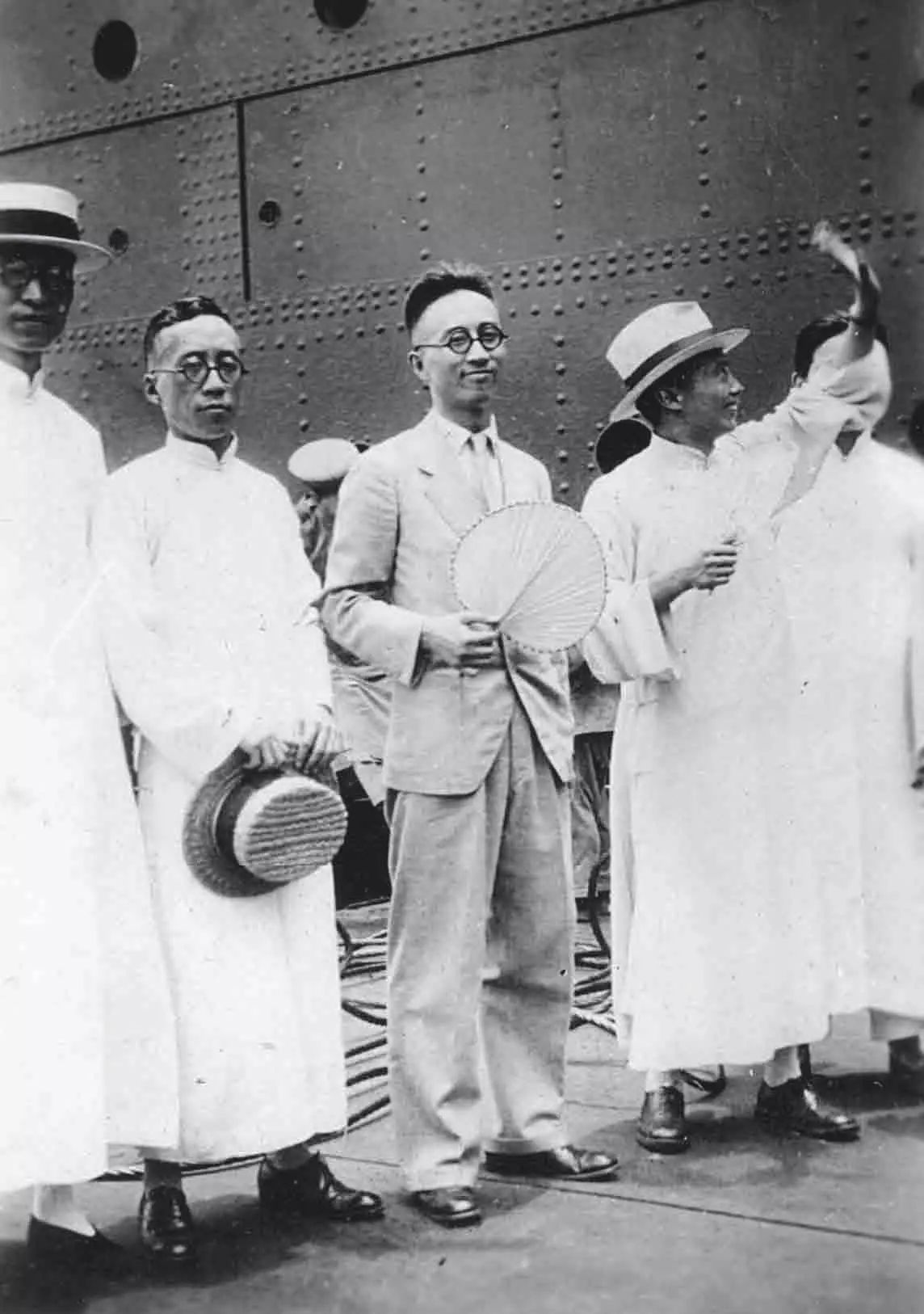

1933年7月韬奋出国时与毕云程等合影(左起:毕云程、邹恩泳、韬奋)

《生活》周刊渐渐“繁荣”之后,最感觉得显著的象征是读者来信也渐渐地增多。

当时,“生活周刊社”是中华职业教育社的一个附属机关,总的责任在名义上皆由职教社的副主任杨卫玉先生担负,但是因为他原有的事情已经够忙,所以所谓“生活周刊社”的内部事情,在实际上最初就只是两个半的同事干着。除光杆编辑算一个外,还有一个是徐伯昕先生,还有半个是孙梦旦先生(他有一部分时间还兼任职教社的事情)。读者的信件多了,光杆编辑不得不兼任光杆书记,自己拆信,自己看信,自己起草复信,自己誊写复信(因要存稿)。忙得不可开交,但也乐得不亦乐乎。

因为做编辑最快乐的一件事就是看读者的来信,尽自己的心力,替读者解决或商讨种种问题。

把读者的事看作自己的事,与读者的悲欢离合,甜酸苦辣,打成一片。

当然,光杆编辑不是万能,遇有必要的时候,还须代为请教专家,拿笔之外,还须跑腿,讲到读者来信的内容,真是形形色色,无所不有,有的因为夫人肚子大了,再三细问那一个产科医生好,这还容易效劳;有的因为肚子大了要打胎,那就负不起那样大的法律上的责任了。有一次我写了三千余字的一封复信,说服了一个做未婚夫而万端多疑的青年,终于玉成了他们一对快乐的小夫妻,他们于欣慰之余写信来说要把《生活》周刊作为他们快乐家庭的永远读物。

有许多事,编辑当然有严守秘密的责任。这种对读者的尽心竭智的服务是“生活精神”的一个重要因素,是生活书店最重要的基础。此时只是萌芽,至于后来怎样扩大起来,且听下回分解。

服务是“生活精神”最重要的因素,也可说是“生活书店”的奠基石,它在《生活》周刊时代就已萌芽了。

最初的表现是尽心竭力答复广大读者的来信,当时我们答复的热情不逊于写情书,一点不肯马虎,鞠躬尽瘁,写而后已!最盛的时候,有四位同事专门担任拆信与抄信的事情。读者和我们真做成了好朋友,不但大大小小的事要和我们商量,在海外的侨胞和在内地的同胞,还时常寄钱来托我们买东西,买鞋子,买衣料,都在“义不容辞”之列,这当然需要跑腿,选择,包寄,买得不十分对还要包换:麻烦虽是麻烦,但是寥寥几个同事却没有丝毫烦躁或不高兴的意识,简直跑得愉快,麻烦得愉快!

他们为什么不信托别人而却那样信托我们呢?这是本刊在读者中所建立的信任心。

所代买的东西之中,书报占最大部分,其初我们只是由同事兼带照料,后来愈来愈多,兼带不了,于是才于民国十九年设立“书报代办部”,对读者还是纯尽义务,不过与同行立有合同,用特殊批发折扣的一些收入作该部一部分的开销。最初主持书报代办部的是严长衍同事。这“书报代办部”是附属于“生活周刊社”的,它可算是“生活书店”的胚胎。最可注意的是它的产生完全是“服务”做它的产妇,服务成为“生活精神”的最重要的因素,这不是凭着口说说的,是的确有着它的可宝贵的历史。

“生活书店”的发达,当然有许多主观和客观的条件,但是

服务精神,鞠躬尽瘁的服务精神,在千百万读者好友心坎中播下的种子,是最重要的一个因素,这是我们所不能否认的,这是我们所应永远记取,发扬光大的。

竭忠尽智的服务精神,是“生活精神”的一个非常重要的因素。它的萌芽,在上次已经谈到。这种服务是随着《生活》周刊的发展而发展的。但在继续叙述这种服务的发展情形以前,不得不回转来先谈谈《生活》周刊的发展。

《生活》周刊是创办于民国十四年十月,我的正式接办是在十五年十月,最初只是一单张,慢慢儿扩展到一张半,至十八年五卷起,才扩展到本子的格式。本子格式可算是《生活》周刊的一个新纪元,在这新纪元以前的三年(自十五年至十八年)间可另成一个时期。《生活》周刊在三年间从二千余份增加到四万余份,它的声誉,一天天隆盛起来,读者群一天天广大起来。在上海办报,一般的说来,在报纸本身是要赚钱的,全靠广告来弥补。我们的这个小小周刊幸亏非常节省,勉强支持,但是要发展却非另有筹款办法不可,职教社筹措教育经费已经感到焦头烂额,绝对没有余力顾到,唯一办法只有“自力更生”!

由一张加到一张半,不是一想就办到的,我和伯昕先生商量又商量,一方面充实内容,推广销路,一方面努力拉广告,经了好久时间,才把这个愿望实现。要由一张半加到本子格式,不但要增加篇幅,而且还要加上订工,是个更大的难关,更不是一想就办到的,我和伯昕先生商量又商量,一方面更充实内容,更推广销路,一方面更努力拉广告,又经了好久时间,才把这个愿望实现。此中甘苦,饶有趣味,趣味何在,请看下回。

《生活》周刊自民国十八年的第五卷起才勉力印成本子的格式,在本子格式以前是单张的(由一张加到一张半),我把这单张时期称为《生活》周刊的第一个时期。

自十五年至十七年,这一年间是由二个半人勉力办着,到十七年的十月,黄宝珣女士是加入的第一人。

黄女士的加入可说是颇为偶然的,因为我向来办事业,策励自己的有一件事,便是不用自己的亲戚,黄女士与我有内亲的关系,原来是不会加入的。但是当时本社还是由职教社副主任杨卫玉先生主持,用人之权是属于他的,所以是由他请进来的,我事前并未参与。那时经济当然非常困难,她算是起码职员,每月大洋十八元,膳宿自备。当年十一月,第二位加入的是一位十三四岁的矮胖胖怪结实的小弟弟,名叫陈凤芳,就是现在得力干部之一的陈其襄同事。他的来源颇有趣。《生活》周刊随处都遇着好朋友,他的叔父做邮差,常常为我们送递邮信,是我们的读者,也成了我们的朋友。

他说有个侄子很好,约来一见,大家赞成,成了本店练习生的开山鼻祖!

这时,原来的半个人也成为一个人,我们一共有了五位同事。拥挤在上海法租界辣斐德路四四二号的一个过街楼上一个小房间里,挤挤(不是济济)一堂,怪热闹似的。除五位同事外,还有二个社工,是职教社的社工兼做帮帮忙的。

当时还有一位朋友非常热心帮助我们,现在也是我们的得力干部之一,那就是当时尚在交通印刷所中任事的陈锡麟,就是现在的陈雪岭同事。当时因为《生活》周刊的销数很大,我们是交通印刷所的一个主要的主顾。雪岭当时还是一个小弟弟,对我们的事业非常热诚,我对排样及校对非常疙瘩,一不对就要亲往印刷所办交涉,他对我们的事情非常热心招呼,诚恳可感,我心里已把他当为我们自己的一位同事看。

我上次同诸位谈及《生活》周刊第一个时期中(自民国十四年至十八年)第一批同事的增加。第二个时期是自民国十八年由单张扩充到本子的时候。《生活》周刊改为本子之后,内容更充实,销数突增至八万份,随即增至十二万份,后来竟增至十五万份以上,为中国杂志界开一新纪元,所以就本店的事业说,可以算是划一新时代。

扩充要有钱,也就是现在大家所常谈起的所谓资金。可是当时我们两手空空,怎样扩充起来呢?许多读者写信来要求改成本子,我们向来是非常重视读者意见的,我和伯昕先生下决心改成本子,但是钱这东西却不是可由我们下一决心就能到手的。伯昕先生常常在算盘上打来打去,我常常和他商量又商量,我们的“决议”是只有自己设法的一条路走(当时“自力更生”这个名词还未时髦)。一面推广销路,一面设法大拉广告。

伯昕先生每天夹着一个黑色皮包,里面藏着不少宣传的印刷品(这都是他一手包办的),他不但有十二万分的热诚,而且还有一副艺术家的本领,把宣传材料做得怪美丽,怪动人,东奔西跑,到各行家去用着“苏张之舌”,尽游说怂恿的能事,真是“上天不负苦心人”,广告居然一天多一天。我们看到没有一家报上不登“韦廉氏医生”的红色补丸,以及其他形形色色的补品东西,我们也转着它的念头,想向他们拉一个广告来“补”一下!这是洋人办的卖药公司,因为我懂得几句洋话,于是由我出马,跑到江西路那家“洋行”里去闯它一下。事情虽然成功,经过却颇费周折,详情如何,又要请诸位且听下回分解。

我上次答应诸位,要继续谈一谈拉洋广告的事情。诸位如有人看过拙著《经历》,也许记得申报经理张竹平先生在我刚从学校出来之后,很有意要把我练成一个英文广告员,也就是要去拉英文广告,因此他曾经把一些诀窍告诉了我。第一是要不怕难为情,第二是要不怕麻烦,第三……甚至说拉广告时要有不怕被人赶出来的决心!我这次出马往韦廉氏去替《生活》周刊拉广告,虽未准备被人赶出来还赖在那里,但却预先存有不怕难为情,不怕麻烦的态度去。

该行的总经理听我噜噜苏苏说明了一大顿后,他叫一个中国买办来问一下,你想他说什么,我暗中真想打他一个耳光,他说这个报销路虽好,但是一个小报(洋话叫做蚊虫报)!他这样拖一句,几乎破坏了我的好事。他滚出之后,我又费了九牛二虎之力才把这位洋经理说回来,由他介绍一位洋人经理接下去谈具体条件。商人讲价钱是要不怕麻烦的,我因为得到他们总经理的允登,更大胆地和他们这位洋经理作胶着战,首尾去了二小时,居然把洋合同订好!每期登全页四分之一的“大”广告!

我走出这家洋行的时候,正落着倾盆大雨,大得异乎寻常,但是我边走边对自己发笑:拉到了大广告,真不在乎什么大雨!

我出了大门,跨上了一辆黄包车,不料那辆黄包车的篷布破烂不堪,淋得我满身透湿,从头发淋漓尽致到脚底,可是我跳进我们那个小小过街楼时,笑嘻嘻地告诉徐先生说:“洋广告拉到了!”

我上次谈起拉洋广告的事情,虽是在胚胎中的本店的艰苦奋斗史中的一个小小的插话,不过这只是偶然的一件事,真正为我们大拉广告的还是伯昕先生。现在有些外人不明白本店历史的——尤其是奋斗史——,往往把寻常的商店必须相当资金才开起来的事实,来对我们作不合理的怀疑,其实我们的发展的确是靠我们的“自力更生”,这当然是靠全体同人的努力,

但在筚路蓝缕,基础更为薄弱的时期,伯昕先生聚精会神,为本店努力开源的艰辛,实在值得我们永久的敬念。

他当时替薄薄的一本《生活》周刊所拉的广告,每期所登在五六十家以上,而且像煞有介事,限制非常的严,略有迹近妨碍道德的广告不登,略有迹近招摇的广告不登,花柳病药的广告不登,迹近滑头医生的广告不登,有国货代用品的外国货广告不登,这样不登,那样不登,但是一方面由于销数的增加,一方面由于伯昕先生的手段高明,广告仍然大大地发达起来,引起上海整个广告界的震惊。

在上海报界做广告业务的,往往最初替报馆工作,等到发达,总是宣告独立自办广告公司,大发其财。我曾在上海几家报馆里做过事,亲见有几个广告界“大亨”,都是这样出身,因为广告的“康蜜花”实在是再“甜蜜”不过了,而且广告界做生意,往往讲交情(即对拉广告者),不注重机关,这也是给个人发财的一个鼓励,所以广告做熟了,做得发财了,总是要撇开公家而走上个人藉此发财的道路。但是伯昕先生始终没有丝毫替他自己打算,始终涓滴归公,使本店在奠定最初的基础上得到一个有力的臂助,这在本店的功绩,是永远不朽的。大拉广告的妙用还不止此,请待下次补充。

拉广告似乎是一件很简单的事情,其效用似乎也很简单,多拉几家广告,好像只是替本店胚胎时期多收入几个钱就完了。其实不然,因为伯昕先生的作风,即在拉广告之中,也替本店广结善缘,替本店创造了无量的同情和友谊!

他完全用服务的精神,为登广告的人家设计,我从前已经说过,他是具有相当的艺术修养的,独出心裁替登广告的人家作义务设计,做得人家看了心满意足,钦佩之至。不但把它登在我们的刊物上,而且在别处的广告(登在各日报上的广告)也用着同样的底稿,每次总是迫切地期待着我们的设计。因此我们的广告多一家,便好像多结交一位朋友,他们对于我们的服务精神,都得到非常深刻的印象,在平日固然继续不断地登着长期的广告,遇着要出特号,需要增加广告的时候,

只要伯昕先生夹着一个大皮包,在各处巡回奔跑一番,便“满载而归”。

在那个时候,我们的经济基础是异常薄弱的,要请一位同事设计广告,是绝对不可思议的事情,幸亏有了多才多艺的伯昕先生,简直“出将入相”,出门可以到处奔走拉广告,入门可以坐下来制图绘画,替各种各类的商家货物写有声有色的说明!他如果只为着自己个人打算,撇开我们这个艰苦的岗位去替自己开个广告公司,至少他是一个小小的财主了,但是他的满腔心血都灌溉到本店的经济基础上面去;为了集体的文化事业,忘记了他自己的一切要求。

但是我们如果放大眼光,为国家民族的文化着想,为一个文化机关培植基础,比个人成功一个财主,两相比较,其贡献于社会乃至人类孰大,却无须我们解释而已可瞭然的。

要把单张的《生活》周刊改成本子,要有钱;要开展事业,要有钱;要增加同事以分任过忙的工作,也要钱,所以我们天天想赚钱,大拉广告也是赚钱之一道。

赚钱干什么?全是为着事业。我当时和伯昕先生憨头憨脑地立下一个心愿,就是把所有赚来的钱,统统用到事业上面去。屡次增加篇幅,出特刊,一个钱的价格不加。刊物内容要有精彩,稿费大加特加,最初八毛钱一千字的稿费,后来由一元,二元,三元,四元,五元,六元,七元,八元,乃至十元!(较多的是海外寄来的通讯,因为洋面包特别贵,非重费难得好稿。)

在当时,全国刊物中所送稿费最大的是推《生活》周刊了。

这种种开销的钱从那里来的呢?都是我们从营业上赚来的。

我们拼命赚钱,拼命用钱,但是赚钱却坚守着合理正当的途径,决不赚“不义之财”

,例如拉广告是赚钱之一道,但是登广告的条件却非常严格,(这在以前已说及)不肯为着老孔(指孔方兄,勿误会!)而有丝毫的迁就。用钱也不是浪费用,却是很认真地用到事业上面去。

说到这一点,我们不得不对中华职教社的几位前辈先生——黄江杨三位先生——致最崇高的敬礼

,在民国二十二年以前,生活周刊还未独立以前,还是附属于职教社的;当时虽已会计独立,但在事实上还是归职教社管理的。职教社是靠捐款办职业教育的,经济原不充裕,而且是常在拮据之中,可是他们重视这一部分的事业,从来没有把我们所赚的钱移作别用,却听任我们把所赚的钱完全用到本身事业上去。

我曾经说过,民国十四年至十八年的四年间,可以说是《生活》周刊社的第一个时期,到民国十八年《生活》周刊由单张改成单本的时候起,可以说是《生活》周刊社的第二个时期的开始,因为从那时起,《生活》周刊的销数突增至每期十二万份以上,一切都随着有了长足的进步。在这样的基础之上,民国十九年附设了一个“书报代办部”,严长衍同事就是专被请来主持这件事的,因为这方面业务逐渐扩大,人手太不够了,伯昕先生早就常常说起非添一个同事不可,他在跑广告及在外面与同业接洽业务的时候,就时常留意相当的人材,不久便把严长衍请来了,他对于书业是富有经验的,我们得到这样一位同事襄助,真是欢天喜地。

到了民国二十年,寒松同事也来参加我们的事业了。现在大家喜称他为“老艾”,“老艾”和我们的事业发生关系的缘起,追想起来也是怪有趣的。他原是我们的一位热心读者,他在复旦大学刚毕业的时候,以读者的姿态写一封长信给我:讨论当时所感到的关于青年和国事的问题。我看了觉得这是一个不可多得的人材,赶紧复一封信寄到复旦大学去请他面谈,可是被邮局退回,说并无此人。他在那封信里怪作剧,署的不是真名却是何某某(后两字我记不起来了),我当时以为真名,遇着复旦大学来的朋友就探问何某某,都说不知道。我虽常常想起他,但以为他已不在人间!

我后来把他的那封信略加删改之后,并略加附语,登在《生活》周刊上。据他后来告诉我说,他有一天在马路上和几位朋友正在大兜圈子,偶在报摊上看到,知道我要看他,便飞跑地来看我。看后情形如何,留在下次再谈。