在一场山崩事故中,五名探险者被困在山洞内,他们缺少食物,即将饿死。

为了活命,他们做出了一个集体决定:

抽签选出一人,

杀死他

,

其余四人食用他的血肉

,以便撑到救援到来的那一天。

十天后,活下来的四个人被成功救出。

他们坦白了在山洞里的所作所为,并接受了法庭的审判。

如果你是法官,你会做出怎样的判决呢?

视频

版

↓↓ 法官们是这么判的 ↓↓

↑↑ 信我,真的超级好看 ↑↑

这是美国法学家富勒在1949年提出的虚拟案件,被称为“

洞穴奇案

”。他和另一位法学家萨伯一起,构想出了14位法学观不同的虚拟法官,并写出了14份不同的判决书。

2号法官:自然法学派

其中2号法官福斯是

自然法学派

的支持者。他认为,在与世隔绝的情况下,法律条文已不再适用,应当用

最朴素的善恶观

来作出判决。为了不被饿死,吃人是他们唯一能活下去的选择,合情合理。因此,这四人

【无罪】

。

自然法学既是一套法理学说,也是一套道德理论

。

在自然法学派看来,最高级的法律就是存在于人们心中、代表

绝对正义

的自然法。

法律要符合人性对正义的天然判断,就如同古巴比伦国王颁布的《汉谟拉比法典》那样,“

以眼还眼,以牙还牙

”。

但如果一个人做的事情是正义的,那么哪怕违背了法律条文,他也

不应该受到惩罚

。这种观点符合多数人对于法律的理解。

可惜现实并非总是黑白分明。而且,如果不能严格按照法律判决,那法律的意义何在呢?

4号法官:分析实证法学派

4号法官基恩与2号法官的意见针锋相对,他认为在任何情况下,法官的判决都不应该受个人的道德观念影响。

法律的意义就在于被严格遵守

,既然法典上规定了故意杀人者有罪,那么不论出于何种原因,都应判处四人

【有罪】

。

4号法官是

分析实证法学

的支持者。在分析实证法学派看来,所谓的绝对正义并不存在,

法律只是一套解决问题的工具而已,应当与道德分离

。

法官的任务,是

严格遵循司法程序,根据法律条文作出判决

。

在这种情况下,哪怕某条法律本身并不道德,也同样具备绝对的效力。分析法学派的创始人约翰·奥斯汀将这种观点概括为“

恶法亦法

”,形象地说明了法律的绝对权威性。

分析实证法学摒弃了道德观念,

追求绝对的程序正义

,这让司法实践变得条理化、高效化,确保了法律的尊严。

但与此同时,它也让法律变得不近人情、刻板机械。

比如在著名的“

辛普森杀妻案

”中,哪怕绝大多数人都认为辛普森就是杀人犯,但司法机关严格遵循程序正义,坚持“疑罪从无”的法治理念,最终判决辛普森无罪释放,这也激起了许多人的不满。

13号法官:社会法学派

13号法官塔利的思路与前两位都不同。他从功利实用的角度出发,认为真正重要的是一个行为的结果好坏。在“洞穴奇案”中,一命换四命是一笔划算的交易,

从整体角度看获得了更大的利益

,因此他们

【

无罪】

。

13号法官是

社会法学派

的支持者。在他看来,法律是一种社会现象,目的在于追求社会的整体利益。

在这种情况下,法官不能只考虑个案正义,而是要考虑判决结果

对于社会整体,以及未来可能发生的其他案件的影响

。

举个例子,如果法官遵循民众观念,把所有强奸犯都判以死刑,那就可能让之后的罪犯们更加丧心病狂、不计后果地对受害人下死手,将强奸案升级为杀人案。

所以在社会法学派看来,遵循“

谦抑原则

”,用尽可能少的量刑换取最好的惩罚效果,往往是性价比最高的做法。而

严苛的法律则未必有利于社会整体利益

。

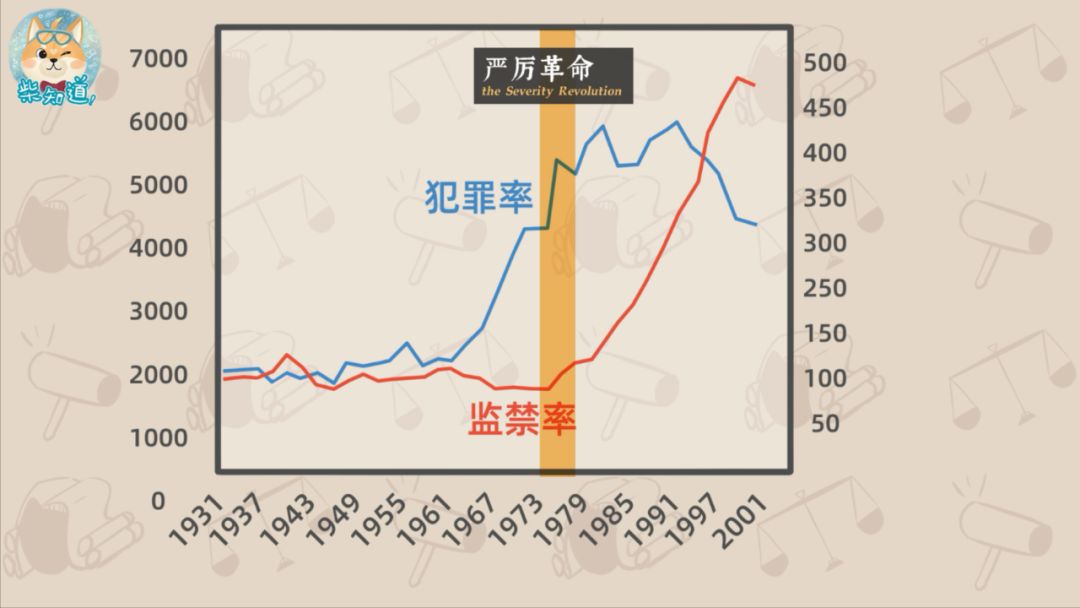

这一观点也在现实中得到了印证。20世纪70年代,美国实行了一场“

严厉革命

”,政府以“法律与秩序”的名义实行严刑峻法,希望借此降低犯罪率。但结果是,犯罪率不仅没降,犯人住进监狱的比例反倒飙升至世界第一。

社会法学派在考量整体利益时,也难免

在个案层面有失公道

。当一个十恶不赦的犯人因自首而获轻刑时,可能很多人都会觉得心有不甘。

现代法律体系

自然法学

、

分析实证法学

和

社会法学

,作为最主流的三种法学流派,他们各有侧重,又互有矛盾,几乎所有成型的法律和司法原则,都是由他们交汇融合而产生的。

顺应“

应报原则

”和“

功利主义

”等思想,现代法律体系延伸出了许多理论,量刑不再只是为了报复犯人,还需要承担更多的隐性功能,力图

达成道德正义、法律程序、社会影响等方面的最优解

。