人经常感叹人生无常,去日苦多,时间一去不复返,艺术通过这种凝冻把它变而为体验众多人生的心理途径,直接培育、塑造人的自觉意识,丰富人的心灵,确证人类的生存和个人的存在。

专门的艺术博物馆目前在中国还很少。北京天安门前的中国国家博物馆,那人面含鱼的彩陶盆,那古色斑斓的青铜器,那琳琅满目的汉代工艺品,那秀骨清像的北朝雕塑,那笔走龙蛇的晋唐书法,那道不尽说不完的宋元山水画,还有那些著名的诗人作家

——

屈原、陶潜、李白、杜甫、曹雪芹……的想象画像,它们展示的不正是可以使你直接感触到的,这个文明古国的心灵历史吗?

时代精神的火花在这里凝冻、积淀下来,传留和感染着人们的思想、情感、观念、意绪,经常使人一唱三叹,流连不已。

这些千百年的古典作品中所包含的中国民族的审美趣味、艺术风格你真的懂吗?

正如著名美学家李泽厚先生所说,“中国几千年文明史中美的历程,中国传统又那么长久,要串起来,读下去、搞明白,就更麻烦、更费劲,也就更难让人有兴趣了。”

那么为什么还要去了解这些东西呢?

那便与培养“一颗中国心”有关系吧。愿你能在这么多义、朦胧和不明确性的领悟琢磨中,读出些中国传统的味道和兴致来。

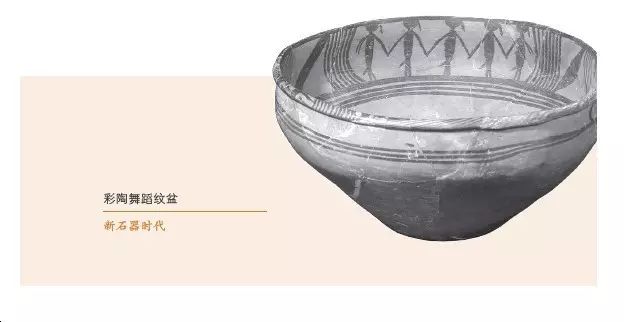

1973

年发现的新石器时代彩陶盆纹饰中的舞蹈图案,便是这种原始歌舞最早的身影写照。

彩陶舞蹈纹盆图案中,“五人一组,手拉手,面向一致,头侧各有一斜道,似为发弁。每组外侧两人,一臂画为两道,似反映空着的两臂舞蹈动作较大而频繁之意,人下体三道,接地面的两竖道,为两腿无疑。而下腹体侧的一道,似为饰物。”

他们那活跃、鲜明的舞蹈姿态,那么轻盈齐整,协调一致,生意盎然,稚气可掬……

它们大概属于比较和平安定的传说时代,可能是母系社会繁荣期的产品吧。这图像是写实的,又是有寓意的。那规范齐整如图案般的形象,却和欧洲晚期洞穴壁画那种写实造型有某些近似之处,都是粗轮廓性的准确描述,都是活生生的某种动态写照。它并不像今天表面看来那么随意自在。以人体舞蹈规范化的写实方式,直接表现了当日严肃而重要的巫术礼仪,而绝不是“大树下”“草地上”随便翩跹起舞而已。

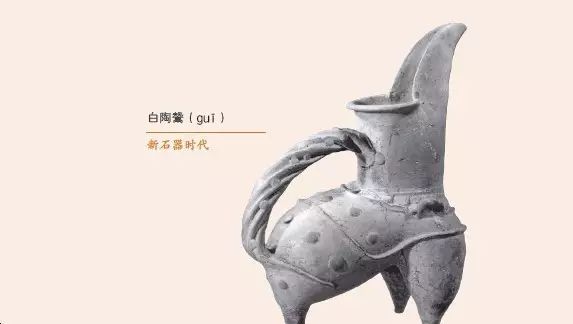

从河姆渡到大汶口,猪的驯化饲养是中国远古民族一大特征,它标志定居早和精耕细作早。七千五百年前的河南裴李岗遗址就有猪骨和陶塑的猪,仰韶晚期已用猪头随葬。

猪不是生产资料而是生活资料。迄至今日,和世界上好些民族不同,猪肉远远超过牛羊肉,仍为占我国人口绝大多数的汉族的主要肉食,它确乎源远流长。

大汶口陶猪形象是这个民族的远古重要标记。然而,对审美艺术更为重要的是三足器问题,这也是中国民族的珍爱。它的形象并非模拟或写实(动物多四足,鸟类则两足),而是来源于生活实用(如便于烧火)基础上的形式创造,其由三足造型带来的稳定、坚实(比两足)、简洁、刚健(比四足)等形式感和独特形象,具有高度的审美功能和意义。它终于发展为后世主要礼器(宗教用具)的“鼎”

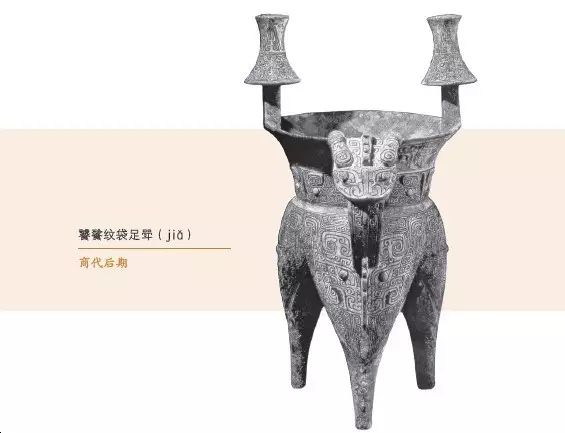

以餐餮(

t

ā

o ti

è)为突出代表的青铜器纹饰,已不同于神异的几何抽象纹饰,它们是更为具体的动物形象,但又确乎已不是去“想象某种真实的东西”,在现实世界并没有对应的动物;它们属于“真实地想象”出来的“某种东西”,这种东西是为其统治的利益、需要而想象编造出来的“祯祥”或标记。

青铜器时代陶器纹饰的美学风格由活泼愉快走向沉重神秘,它的特征是,原始的全民性的巫术礼仪变为部分统治者所垄断的社会统治的等级法规,原始社会末期的专职巫师变为统治者阶级的宗教政治宰辅。

它们之所以美,不在于这些形象如何具有装饰风味,而在于以这些怪异形象的雄健线条,深沉凸出的铸造刻饰,恰到好处地体现了一种无限的、原始的,还不能用概念语言来表达的原始宗教的情感、观念和理想,配上那沉着、坚实、稳定的器物造型,极为成功地反映了那进入文明时代所必经的,血与火的野蛮年代。

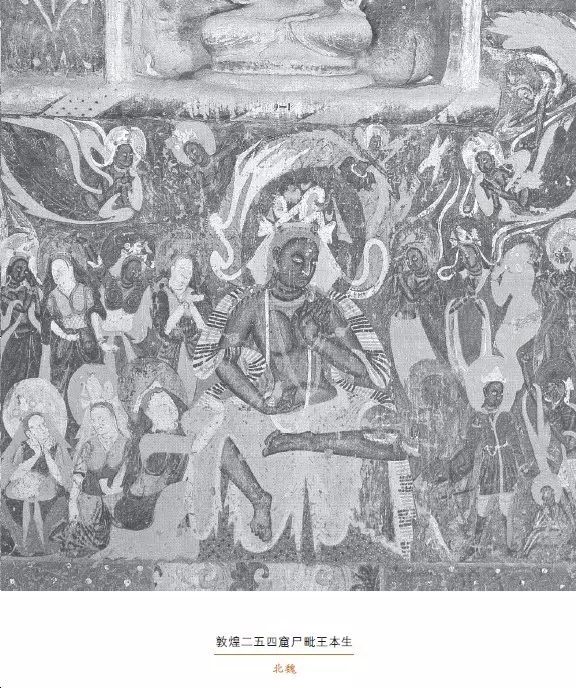

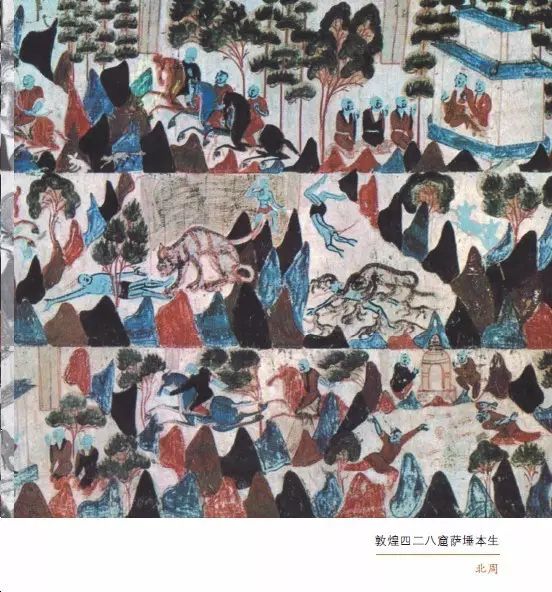

宗教艺术首先是特定时代阶级的宗教宣传品,它们是信仰、崇拜,而不是单纯观赏的对象。它们美的理想和审美形式是为其宗教内容服务的。中国古代留传下来的主要是佛教石窟艺术。

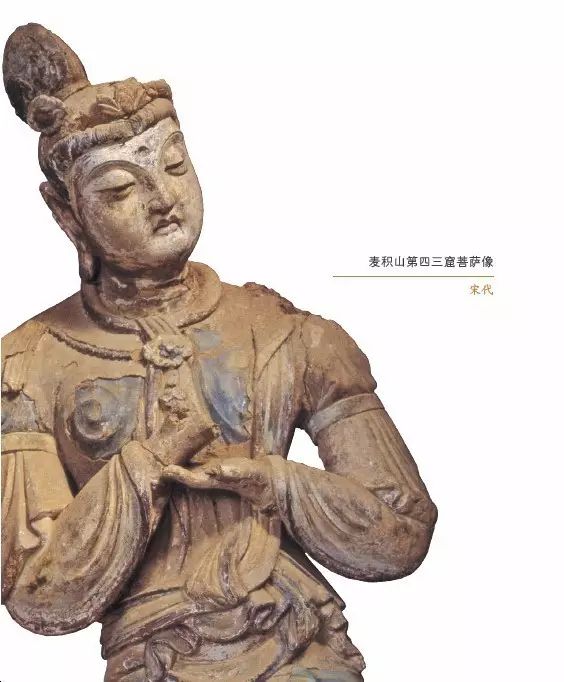

北魏的雕塑,从云冈早期的威严庄重到龙门、敦煌,特别是麦积山成熟期的秀骨清像、长脸细颈、衣褶繁复而飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,似乎去尽人间烟火气的风度,形成了中国雕塑艺术的理想美的高峰。

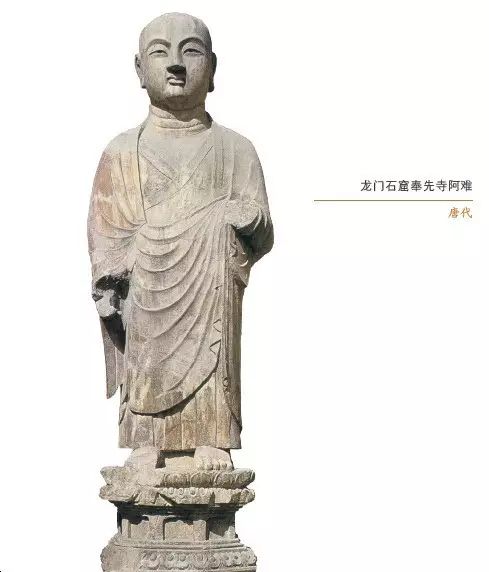

唐代佛教雕塑中,温柔敦厚关心世事的神情笑貌和君君臣臣各有职守的统治秩序,充分表现了宗教与儒家的同化合流。

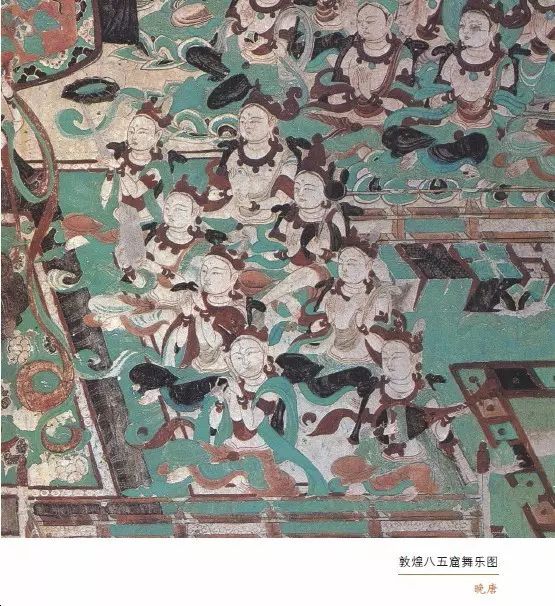

隋唐的壁画是以对欢乐和幸福的幻想,来取得心灵的满足和神的恩宠。天上与人间不是以彼此对立而是以相互接近为特征。这里奏出的,是一曲幸福存梦想,以引人入胜的幻景颂歌。

宋代石窟:尽管洞窟极大,但精神全无。壁画上的菩萨行列尽管多而且大,但毫无生气,简直像影子或剪纸般地贴在墙上,图式化概念化极为明显。甚至连似乎是纯粹形式美的图案也是如此:北魏图案的活跃跳动,唐代图案的自由舒展全没有了,有的只是规范化了的呆板回文,整个洞窟给人以一派清凉、贫乏、无力、呆滞的感受。

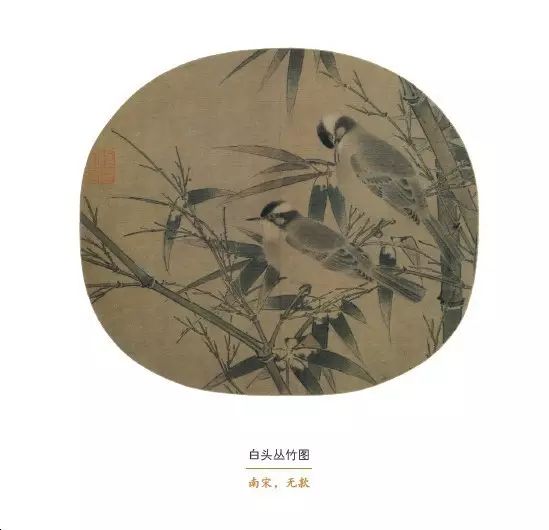

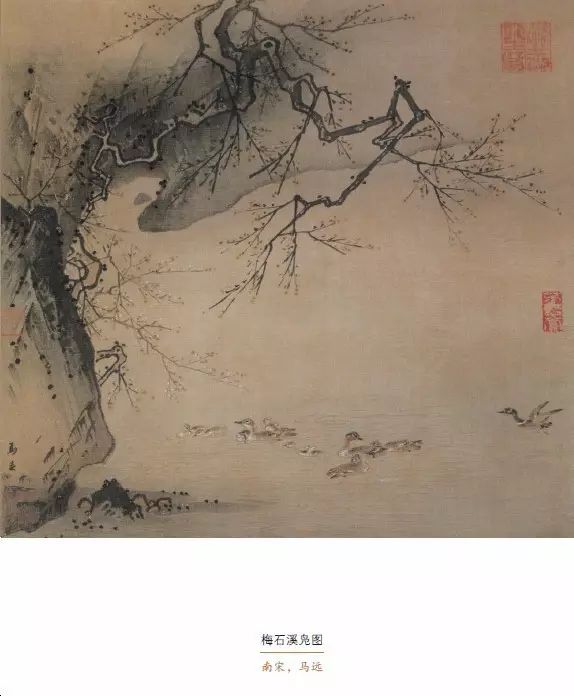

中国山水画的成就超过了其他许多艺术部类,它与相隔数千年的青铜礼器交相辉映,同为世界艺术史上罕见的珍宝。延续千年的中国山水画又不是一成不变的,绘画艺术的高峰在宋元。

宋代的绘画犹如“无我之境”,情感思想没有直接外露,甚至有时艺术家在创作的时候也没有自觉意识到这个问题。