▲

勒华拉杜里

▲

勒华拉杜里

埃马纽埃尔

·

勒华拉杜里是

法国历史学家,年鉴派第三代代表人物,微观史大师。与勒高夫相同,他也将研究的视角由上帝退回人类,但是与勒高夫喜欢以人的心态与行为作为切入点不同,他更擅长以地理上的微观空间为切入点。

▲

《蒙塔尤》

《蒙塔尤》

以

1294—1324

年法国南部奥克西坦尼的一个山村为研究对象,首先描述了这个村庄的环境、权利与村民的构成,搭建一个舞台,再对这个村庄里人们的行为举止与人际关系进行了考察,包括我们熟知的日常生活中的方方面面,复原了中世纪盛期一个普通聚落里一群普通人的生活,最原真的复原了一个社会的图景。

▲

《罗芒狂欢节》

《罗芒狂欢节》

则是以

1578

年发生在法国南部城市罗芒狂欢节上的屠杀为切入点,展现了文艺复兴与宗教改革时期的社会图

景:激烈的争论上升为矛盾,矛盾再以暴力解决,这个混乱时代与中世纪的安静祥和形成了巨大对比。

▲

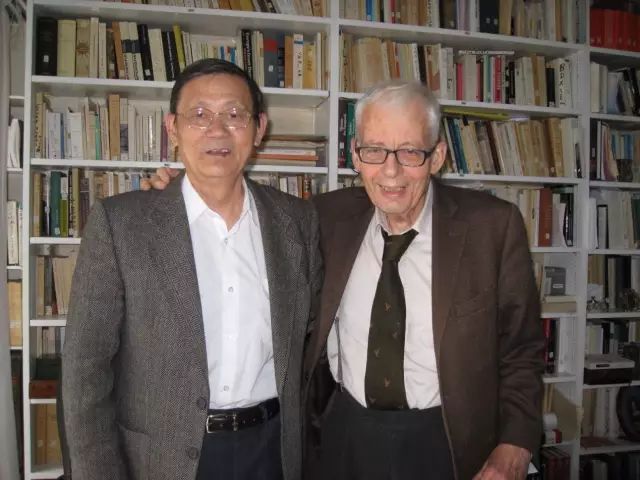

作译者合影

本书作者埃马纽埃尔·勒华拉杜里(

Emmanuel Le Roy Ladurie, 1929—)

,享誉国际史学界的法国著名史学家。作者

1995

年应中国社会科学院邀请访华时,译者许明龙

(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

全程陪同。在世界史所所长宴请的餐桌上,敲定将作者的《蒙塔尤》译成中文。

2012

年

3

月,译者再次在巴黎拜访作者时,建议作者再度访华,他欣然同意。同年

4

月,译者正式向作者转达中国社科院世界史所所长邀请作者访华的意愿。作者回函称“夫妻法庭持异议”,风趣地转达了夫人对其健康的担心,再度访华之议未能如愿。

罗芒曾是法国的一个纺织业中心,位于里昂南面从前叫做多菲内省的那片土地上。这个小城

16

世纪的人口约为

8000

。每年二月举行的丰盛星期二狂欢节,这里都要举行盛大的多姿多彩的活动。

1580

年的狂欢节盛况胜过往常,但却演变成了一场显贵对工匠的血腥伏击,工匠的首领们或是被杀,或是被投入牢狱。

当其时,法兰西正陷于宗教战争的剧烈动荡之中,这次由民众欢庆活动演变而成的暴力事件,犹如一支火箭炸响在法兰西上空。据当年记述,这次罗芒事件兼具莎士比亚悲剧和街头小戏的特点,主角则是男人。无论在当时和现在,这个事件都具有很高的社会和文化史意义。但是,对于居住在兰开夏、纽约、明尼苏达等这些远离法国南部的城市中的读者来说,罗芒狂欢节事件有什么值得他们关注的呢?

若想充分估量罗芒狂欢节事件的重要性,首先不能忘记,此次事件发生在宗教战争的两个重要阶段相交之际,法国的宗教战争是

16

世纪下半叶发生在新教徒和天主教徒之间的一场激烈的战争,整个法兰西和西方世界的许多国家都卷入其中。

▲

圣巴托洛缪之夜 (Francois Dubois)

自

1560

年起在法国占据上风的胡格诺派,

1572

年

在

臭名昭著的圣巴特洛缪之夜大屠杀中遭受重创,身心俱伤的新教从此每况愈下,无望东山再起。一个庞大的以“

联会

”为名的天主教组织,此时声势日渐壮大;有人误以为原教旨主义已经在路德派和加尔文派的沉重打击下奄奄一息,其实它并未失去民心,而是在声势日盛的联会推动下,以胜利者的姿态毫发未损地重现江湖,保持着从前那副宗教狂热的面貌。

天主教联会在原教旨主义推动下大量涌现,大贵族吉斯家族对于这个组织的领导其实有名无实,狂热的僧侣和布道修士才是这个组织的基础。这是一个近代意义上名副其实的组织,它不是一个松散的组织,而是一个民主的、前革命的、受操纵的乃至集权主义的组织。

罗芒狂欢节事件发生在上述这些事态发展的前夜,正如我刚才所说,它发生在激烈的宗教战争两个阶段的衔接处,即胡格诺阶段

(1560—1572年)

和天主教阶段

(1580年以后)

相交之时。

1558年相对平静,这是极具破坏力的两个阶段之间的一个台风眼,主导前一阶段的思想是加尔文主义,引领后一阶段的则是罗耀拉的思想。

罗芒狂欢节前后盛极一时的多菲内起义民众联会的首领,除极少数例外,既非虔诚的天主教信徒,也不是僧侣,而是工匠、农民和资产者,他们都致力于捍卫各自的行业和社会利益,准备必要时为此战。

就其基础层面而言,罗芒狂欢节实际上是一场广泛的地区性起义中的高潮阶段,是一场对抗政府和税收的反叛。在

16

和

17

世纪的西方世界中,此类反叛屡见不鲜,主要在法国,其次在英国和西班牙。在当时的知识精英论者看来,这些反叛所体现的是原始农民阶级极具野性的冲动。

▲

皮埃尔·布热德

此类反叛活动如今被称作布热德主义;布热德主义指的是一种只顾眼前的政治态度,这个词源于皮埃尔·布热德,此人曾在战后领导了一场以小商人和熟练工人为主的联盟运动。在世界上先进的社会之一的加利福尼亚,也发生过抗税运动。就第

13

条提议举行的投票表明,抗税运动通常非常复杂,

其实

在

16

世纪的法国也是如此。正如帕金森法所指出,官僚政治如果不受监督就会日益恶化,就上面谈及的这个实例而言,其结果便是税收名目越来越多,税额越来越高。

1580

年的多菲内是一个抗税和反贵族斗争的舞台,贵族享受着与生俱来的免税特权,平民、农民以及资产者对此愤懑不平,他们憎恨税收,更仇视税收方面的不公正。因税收不公而引起的对贵族的愤恨犹如井喷,一发而不可收;在卢梭的平等思想中得到充分表达了这种愤恨,在法国大革命前夕再度喷发。

不过,

1580

年多菲内的起义还有其久远的根源,那就是中世纪反抗领主的斗争;

反抗领主的斗争在

18

世纪最后十年间有了完全属于近代的崭新意义。

1579

年多菲内的造反农民袭击并捣毁领主庄园,在此前的

1358

年札克雷起义中和此后令人胆战心惊的

1789

年春季,都发生过此类事件。

罗芒是冲突的焦点。在地方层面上,工匠们借助行会向当地以政治强人法官盖兰为首的城市贵族发起挑战。

1580

年

2

月,狂欢节如期举行……于是一切都变样了。在冬春相交时节举行的狂欢,勾起了人们对往日的回忆,那时人们在骤然爆发的纵情欢乐中埋葬了不信教的日子,成为基督教徒。人们以这种方式为即将到来的封斋期做好准备,而封斋期则是一个以复活节洗礼为高潮的净化的过程,是心灵诞生或再生的时节。为丰盛星期二而制作的模拟人像遭到审判,并被处死,这是放纵无度的异教徒狂欢活动至此终结的标志。