这看起来就像一场普通的视频会议。一群西装革履的人坐在桌旁,面前放着白色的姓名牌和瓶装水。中间的那个人在荧光灯的照耀下,对着他前面的一台摄像机讲话。

“能和各位一起目睹这一历史性时刻,我感到非常荣幸和激动。”中国科学院院长白春礼在去年9月的那个下午说道。他的影像通过直播,出现在7000公里之外另一桌西装革履的人眼前。那里是位于维也纳的奥地利科学院,当地时间比北京时间晚六个小时。

奥地利科学家也与白春礼寒暄了一番,麦克风、摄像机和屏幕,组成了一场看似普通甚至有点无聊的视频会议。但在屏幕背后,物理学家正利用堪称当今世界上最安全的技术,对会议视频进行加密。

这是有史以来第一场洲际量子加密视频会议

。

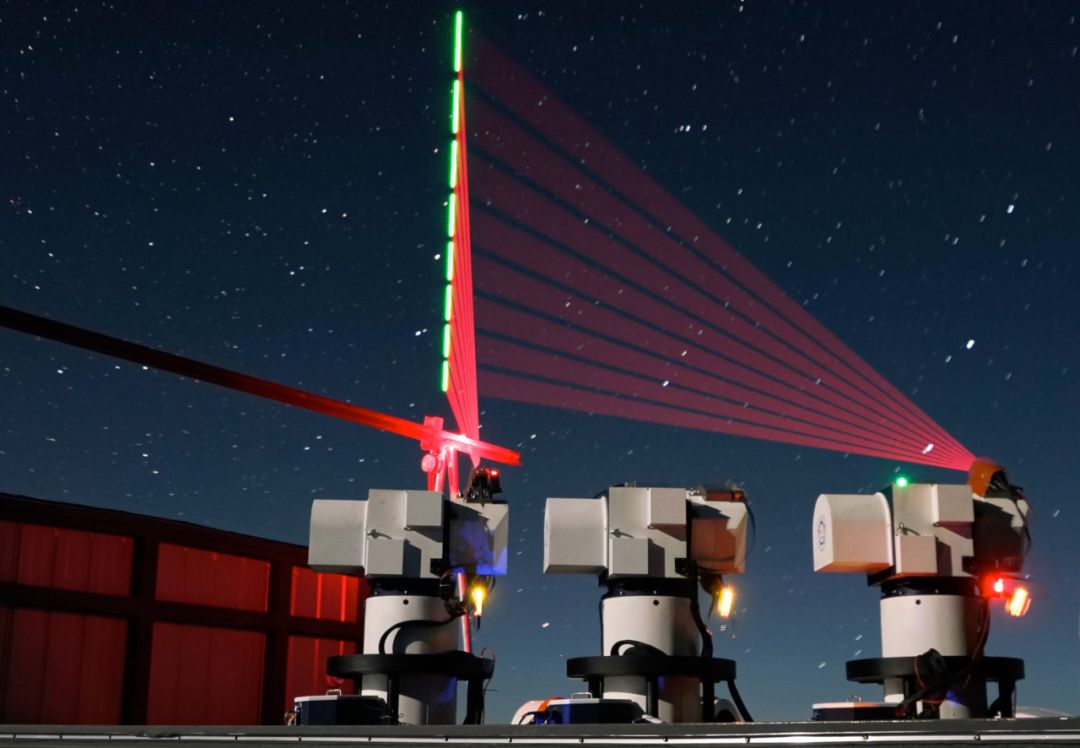

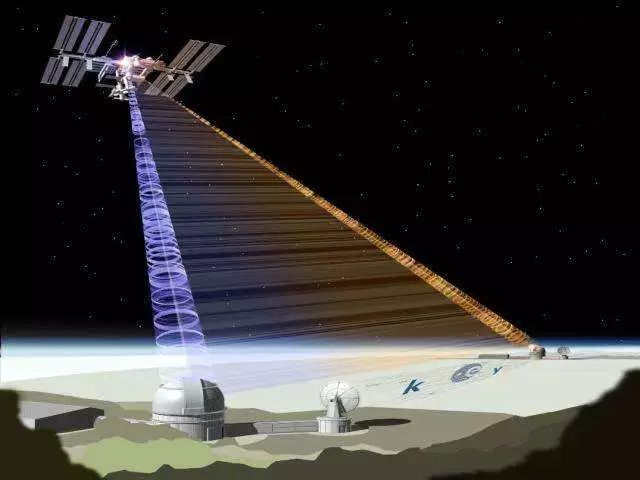

近日,中国和奥地利科学家在《物理评论快报》上公布了这场会议的更多技术细节。这支科学团队由中国科技大学物理学家潘建伟领导,他们利用了光纤网络、加密算法和「墨子号」卫星。

「墨子号」由中国耗资1亿美元打造,于2016年发射升空,是目前世界上唯一一颗专门为量子加密技术设计的卫星。

“他们已经论证了一整套设施。”MagiQ Technologies公司首席科学家凯莱布•克里斯滕森(Caleb Christensen)说,该公司研制的量子加密系统可以连接少量用户。“

他们打通了所有环节,以前没有人做到这一点

。

”

中国科技大学物理学家、潘建伟团队资深成员陆朝阳说,他们顺利无阻地完成了这场会议。“我们没有想太多,我们觉得可以做到。”在这场视频会议举行的前几个月里,他们已经能在「墨子号」 与地面站之间连续发送量子信号,这是量子通信最棘手的部分。

这场会议持续了75分钟。量子加密通信线路非常稳定,本来还可以维持更长时间,但陆朝阳说,“对视频会议而言,75分钟就够了。”

顾名思义,量子加密技术依靠光子、原子和其他粒子的量子属性来保护信息的安全。在这场会议中,物理学家利用了光子偏振的量子属性。简单来说,偏振描述了光子的方向,他们给每一个光子赋予了两个不同的偏振方向,分别代表1和0。如此一来,一束光变成了秘钥,他们可以用来对数字信息进行扰频处理。

如果根据物理学家最初在上世纪80年代提出的设想,量子加密将是无法破解的。协议有点复杂,但本质上来说,就是

发送者向接收者发送光子形成秘钥,双方公开共享秘钥的一部分

。如果有人试图窃听,接收方的秘钥就会按照量子力学原理,以一种特定的统计学方式,与发送方的秘钥无法匹配。这时,发送方立刻就会知道,秘钥外泄了。

物理学家也把量子加密技术视为量子计算机时代的一个重要工具。量子计算机(很可能将在几十年后实现)可以破解当今最安全的加密算法,但如果是经过适当量子加密的信息,任何普通电脑都无法破解。

这里的关键词是

「

适当加密」

。当物理学家真正开始构建量子网络时,他们无法实现他们所设想的完美量子加密。结果证明,通过自由空间、光纤和中继站把光子发送到几千公里之外,同时还要保证光子的偏振方向不受影响,这在技术上极为困难。量子信号通过光纤传输大概160公里后就会消失,

目前还没人知道如何增强量子信号

。如今最好的量子存储器只能在几分钟内储存秘钥,然后信息就会消失。

因此,潘建伟团队不得不利用传统的通信技术来发送他们的量子信号。在网络的几个节点,他们要先把量子信息(偏振)转换成传统信息(电压和电流),然后又转换回之前的量子信息。但这并不是最理想的做法,因为量子秘钥的绝对安全性依靠的是其量子属性。

只要秘钥被转换成传统信息,普通的破解手段随时都能发挥作用

。

在他们的网络里,量子信息转换为传统信息的发生地是在「墨子号」和几个地面站中。这意味着,只要没有人入侵它或那几个地面站,加密信息就是绝对安全的。为了进行这一论证,潘建伟团队让「墨子号」在会议举行的大概前一个月,就分发量子秘钥。也就是说,其他人可以从秘钥被存储为传统信息形式的驱动器上,复制秘钥。

即使潘建伟团队没有实现最初的设想,他们也是第一个创造出如此大规模、可运行量子网络的团队。克里斯滕森指出,除了少数几个涉及传统信息的部分之外,这一量子网络应该能够凭借量子加密技术本身,

保证信息安全

。

过去十年里,美国、中国、瑞士等多个国家的银行和政府机构都曾尝试过量子加密产品,但克里斯滕森猜测,在较长一段时间内,量子加密仍将是小众技术。因为这项技术依然是新生事物,无论是成本投入,还是产品利弊,都尚不明确。

但这次演示有助于推动量子加密技术进入主流行业。由于中国大力投资量子基础设施,不仅铺设光纤,还发射了一颗卫星,因此

中国的主流行业可能率先应用量子加密技术

。中国的几家银行,比如工商银行和交通银行,已经在尝试。

量子加密技术就像是用量子武装起来的运钞车,保护传送中的数字货币。