“无论是不是翻拍,都是一部好电影”“演技在线,父亲对家庭的担当,对子女的爱护都让我感动”“剧情扎实,紧凑不拖沓”……两天前,电影《误杀》开启大规模点映,众多观众被其大胆犀利的题材、紧张刺激的剧情、巧妙缜密的悬疑推理以及法律与道德、家庭与责任、善与恶等多元社会现象的深入探讨所吸引。猫眼9.6、淘票票9.2、豆瓣7.8的点映高分,使得《误杀》在12月10日凭借1.75万场点映拿下720万票房,夺得单日票房第三名。目前,本片预售总票房突破2600万,或将成为12月份黑马。

12月11日下午,中国电影评论学会当代影视研究中心和中国文联电影艺术中心电影理论研究部在京举办专家观摩研讨会。中国电影基金会理事长(原国家新闻出版广电总局副局长)张丕民、中国电影评论学会荣誉会长章柏青、原中国电影家协会秘书长许柏林、中国艺术研究院影视艺术研究所所长丁亚平、中国文联电影中心常务副主任宋智勤、中国艺术研究院影视艺术研究所副所长赵卫防、著名影评人谭飞、著名编剧和知名学者康丽雯、郎云、张弛、高小立、刘正山、支菲娜、张成,以及中国文联电影艺术中心电影理论研究部主任王纯和聚影汇创始人朱玉卿等多名业内资深权威电影专家,围绕影片的类型特点、艺术手法及所蕴含的深层社会现实意义等,进行多方位解读与分析。

《误杀》终极预告

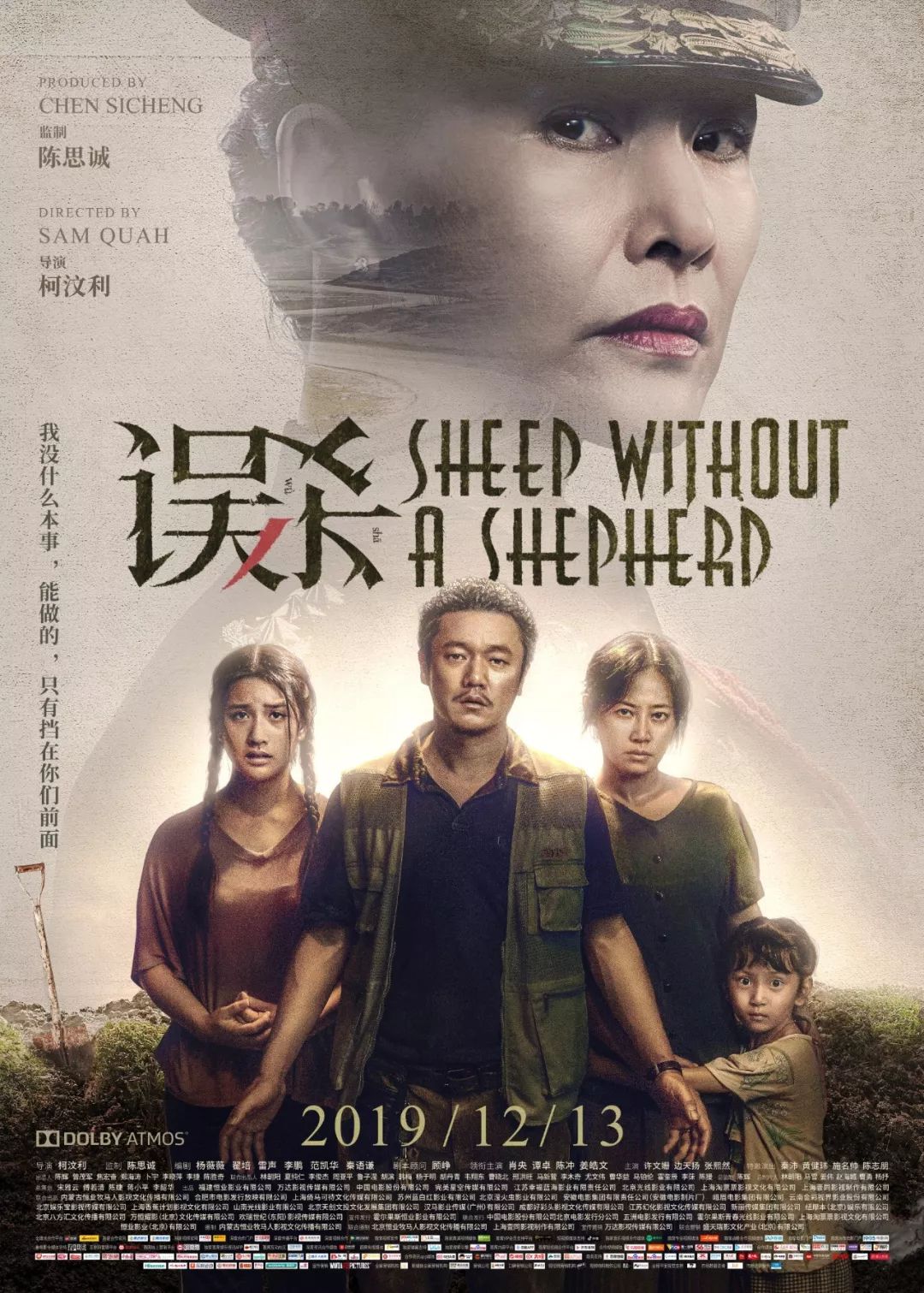

《误杀》是陈思诚首部担任监制的悬疑犯罪片,由柯汶利导演,肖央、谭卓领衔主演。值得一提的是,《误杀》是导演柯汶利的首部院线长片,除本片外,他还与陈思诚搭档制作网剧《唐人街探案》,《误杀》不仅有陈思诚的个人痕迹,也有《唐探》电影风格的影子。影片翻拍自印度高口碑作品《误杀瞒天记》,聚焦一桩发生在青少年间的“反杀”案,讲述了一场意外的误杀案件,父亲为了保护失手犯案的女儿,上演了一场惊人的瞒天过海大戏,并由此牵扯出两个家庭之间的情、法对决。本片用犯罪悬疑的强类型手法,进行了一场现实主义题材的类型化商业化的全新探索。

章柏青 中国电影评论学会荣誉会长、当代影视研究中心主任:

翻拍还需再探索意识

电影进入网络时代后,为什么那么多翻拍、重拍影片不成功?原因就是翻篇作品仅因为前作成功,新片没有在意识层面再创造。这是大忌,所以很多翻拍电影票房比前作差。而本片能根据原有故事,进行本土化创新,这种改编方式值得我们借鉴。

许柏林 原中国电影家协会秘书长:

情节之外压着情感

《误杀》的剧作结构,看似简单但多次反转,节奏很紧张,让你一直面临着这个案件会走向何方的未知中。本片很会讲故事,抓住了观众。然而,这部作品的成功之处不在于情节紧张悬疑,而是在情感上。全片在情节之外,一直牵连着情感,将类型片中的情感因素提炼出来了。中国院线电影未来想要提升影片内涵,提升社会意义的丰满度,一定要介入情感。

丁亚平 中国艺术研究院影视艺术研究所所长:

改编政治学的全球化策略

本片虽然翻拍自印度电影,故事背景发生在泰国,但本土化气息浓郁,因为它将中国人的亲情、父子情、友情等中国人情伦理都代入其中。让我们关注到更深刻、更丰富复杂的人性世界。比如原著中拉韫急于寻找儿子,指挥手下打骂李维杰一家,而本片里她忍不住亲自审问李维杰小女儿。这样的母子情能触达观众内心,以不说教的真实表达增添艺术感染力。另外,影片语境没有落到中国,这一做法值得我们研究借鉴。因为在全球化背景下,本土化情感让你感觉不出来这是泰国电影还是中国电影。

宋智勤 中国文联电影艺术中心常务副主任:

犯罪也可以柔和处理

外国的犯罪悬疑片,通常呈现更多的是暴力和血腥场面,给人以阴冷感。本片中,这类内容比较少见,处理方式比较柔和,更加符合国人审美。作为院线电影,警察、母亲的人物形象刻画饱满,犯罪情节设计缜密,使观众看完后有所回味。

康丽雯 八一厂编剧、电影评论家:

人性的弱点和力量并存让类型片更进一步

一部悬疑类型片面向市场,首先要做到推理、智慧部分饱满,否则编剧无法找到支撑自己剧本的力量。《误杀》做得成功的地方就是用人性的弱点和人性的力量支撑起这个故事。李维杰和女儿沟通有困难,不是一个成功的父亲;拉韫一味溺爱儿子,由着他闯祸。而当自己女儿受到欺凌,自己儿子可能遇害,两位母亲又展现了人性的力量。最终两对父母忏悔,互相救赎,心灵得到释放,让故事震撼人心,才能让作品有了根基。这种深层次的情感和哲理思考让类型片更饱满。

谭飞 电影策划人、影评人:

看电影真的可以“救命”

《误杀》中,李维杰通过大量观影找到帮助女儿的方法,而警察局长拉韫通过影评寻找儿子失踪的线索,表达了一个人在最关键时刻可以用自己学到的知识救自己。其实,早在本片之前,《肖申克的救赎》也有类似情节呈现。《误杀》对“看电影”这件事起到非常好的宣传作用,可以让观众今后对看电影的意义产生价值判断。

高小立 《文艺报》艺术评论部主任:

人文内涵是商业电影的立身之本

不仅是《误杀》,还有前一段时间的《少年的你》,这类影片讲述了主人公受到了肉体和心灵的欺凌,极具现实意义。本片表现的家庭教育、学校教育、社会教育发人深省。在这部犯罪悬疑片中,父亲为了保护女儿和妻子,作为孤儿的他,一个弱势群体,利用他周边的环境、成长背景、人际关系试图瞒天过海。至此,社会、政治、经济、文化全部融在影片中了。

支菲娜 中国艺术研究院影视艺术研究所 副研究员:

底层视角吸引主流观众

本片基本站在底层角度。平民是善良的,孩子教育得也不错,比较乐于助人;而上层是阴冷、自私、聪明、虚伪的,如同片中议员下车时虚伪的一笑。李维杰一家最高的学历可能就是读到高中的大女儿,而爸爸小学毕业,所以一家人没办法搜集证据,报警解决误杀。国内主流观众是二线城市的20-29岁的观众,所以这样的底层视角,比较能吸引到主流观众。

王纯 中国文联电影艺术中心电影理论研究部主任:

市场更能接受情感带动逻辑推理

不论是像《流浪地球》的科幻片,还是《误杀》这类悬疑片,都是通过情感线带动逻辑推理,不追求高智商犯罪的细节,例如拉韫判断案件靠直觉等。我始终觉得中国电影人不擅长逻辑分析,很难做出出彩的逻辑推理片,中国电影人擅长的是情感表达。本片导演正是利用架设在有钱人和没钱人,强权和暴力的敏感点做文章,抓住了观众很容易接受的情感点,自然地表达了世界的真面貌,让影片格局更大。