南京六朝砖室墓砖画《竹林七贤与荣启期》之阮咸(左二)

魏晋“竹林七贤”中有位名士叫阮咸,多才多艺又落拓不羁,其纵酒放达、纵情越礼的种种行为颇招物议,连其叔父阮籍都认为不可取。今人称举阮咸时,最觉惊世骇俗的,大概就是“与猪共饮”了。这事见于如下二书:

诸阮皆能饮酒,仲容至宗人闲共集,不复用常桮斟酌,以大瓮盛酒,围坐,相向大酌。

时有群猪来饮,直接去上,便共饮之。

(《世说新语·任诞》)

诸阮皆饮酒,咸至,宗人间共集,不复用杯觞斟酌,以大盆盛酒,圆坐相向,大酌更饮。

时有群豕来饮其酒,咸直接去其上,便共饮之。

(《晋书·阮咸传》)

宋人何希之有句:“阮子与猪同酒樽。”(《鸡肋编》)把“共饮”解为“与猪同酒樽”。明人王世懋言称其“无人道矣”,表示了强烈鄙弃。赵剑敏先生的《竹林七贤》这样叙述:“饮间,来了一群猪,闻得酒香,兀自踱到盆前吸吮。他见了情急,怕酒被猪吃完了,竟冲了上去,和猪抢饮。”(学林出版社,1996,262页)赵先生把“直接去上”释为“冲了上去”,也算别出心裁。连《中国大百科全书·中国历史卷》都这么说:“曾与诸阮聚饮,以大盆盛酒,时有群猪来,他便与之共饮。”(中国大百科全书出版社,1992,1613页)我在互联网上略作检索,谈及阮咸“与猪共饮”的,竟有三千多条。

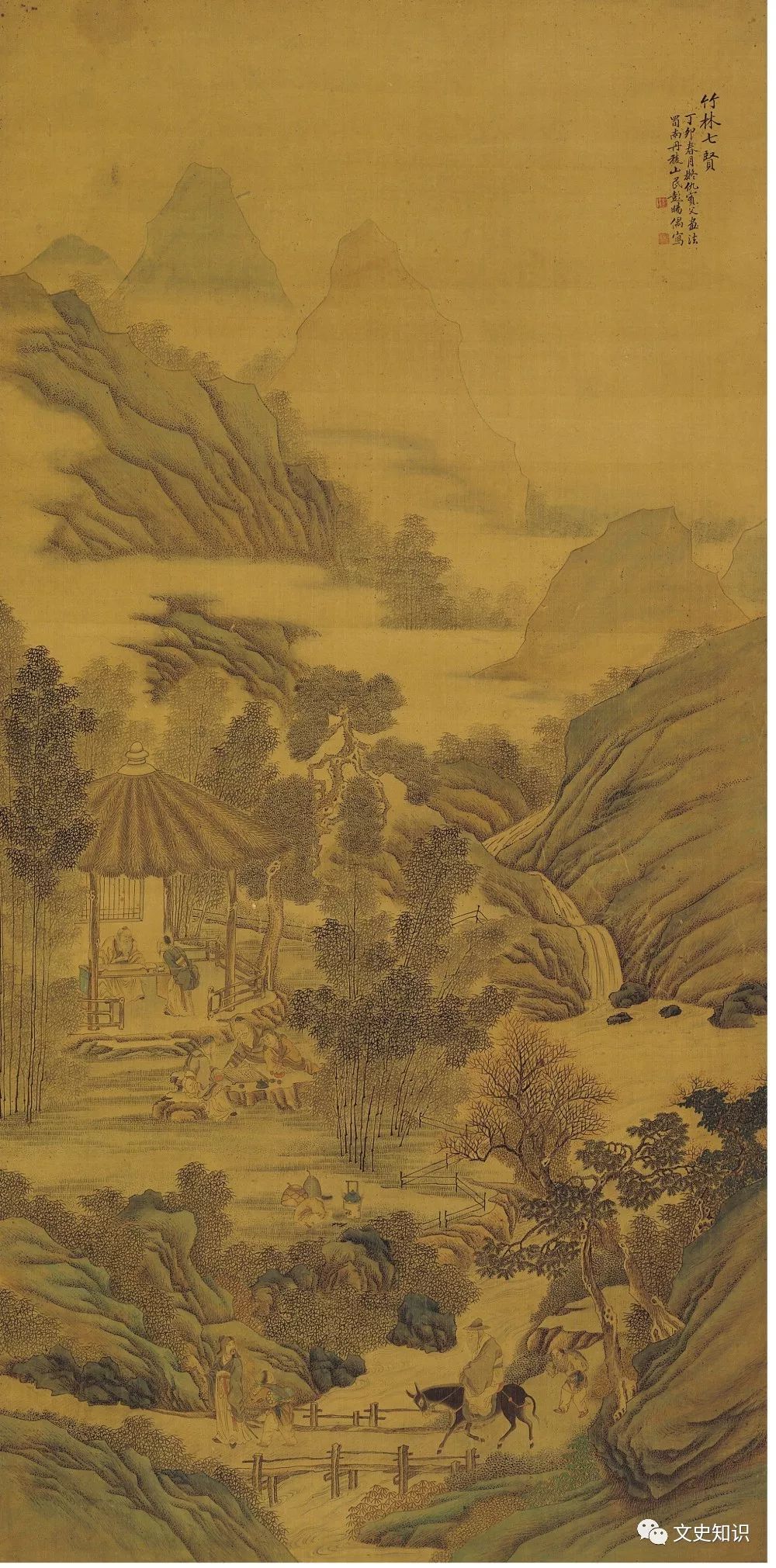

彭暘《竹林七贤》

今人使用《世说新语》,一般都利用余嘉锡先生的《世说新语笺疏》(中华书局,1983)和徐震锷先生的《世说新语校笺》(中华书局,1984),近年还有朱铸禹先生的《世说新语汇校集注》(上海古籍出版社,2002)。徐、朱之书对“共饮”无说。余嘉锡在《品藻》篇有番议论:“仲容借驴追婢,偕猪共饮,贻讥清议,直一狂生。”(537页)可见余先生是把“便共饮之”解作“偕猪共饮”的。随手翻检出版物,李毓芙《世说新语新注》(山东教育出版社,1989,539页)也以与猪共饮释之。《白话全本世说新语》(新世界出版社,1995,377页):“阮仲容也跟着爬上大瓮,和猪群一起饮酒。”把“直接去上”释为“爬上大瓮”。又,日本目加田诚訳的《新釈汉文大系》(明治书院,1975—1978页),川胜义雄、福永光司、村上嘉实、吉川忠夫的《中国古小说集》(筑摩书房,1964),森三树三郎的《中国古典文学大系》第9卷(平凡社,1969),竹田晃訳的《中国の古典》(学习研究社,1983—1984页)等,都以“欢迎(容许)猪与之共饮”翻译之(以上日文论著系徐冲同学在日代查,特此致谢)。

阮咸的“与猪共饮”,都快成为名士放诞的标志性事件了。刘大杰先生云:“阮家兄弟同猪一道喝酒。”(《魏晋思想简论》,上海古籍出版社,1998,130页)孔繁先生云:“大名士与猪共瓮饮酒,礼法观念在他头脑中,似已荡然无存。”(《魏晋玄谈》,辽宁教育出版社,1991,73页)施光明先生说:“阮咸与猪共瓮饮酒。”(《中国文化通史》“魏晋南北朝卷”,中共中央党校出版社,2000,54页)田汉云先生云:“他用大盆装酒,不料家里的一群猪先喝起来,他也不嫌肮脏,居然与猪共饮。如此狂放,举世少有。”(《六朝经学与玄学》,南京出版社,2003,275页)学者还进而从哲学高度辨析其意义。冯友兰先生把“直接去上”引作“直接上去”,认为“诸阮对猪的一视同仁,说明他们具有物我无别、物我同等的感觉”(《中国哲学简史》,北京大学出版社,1985,274页);“阮氏一家对猪趋近就瓮饮酒不以为意,表明他们看自己和宇宙万物是同等的,没有高下之分,也没有异类之别”(《中国哲学简史》,新世界出版社,2004,203页)。还有这样的阐发:“诸阮对猪一视同仁,与猪同乐,在他们看来,猪与人、我与物之间没有什么差别,也没有什么对立”;“既‘万物与我为一’,还不说同是人类,即使是动物也不应有彼此之分”等等。

可是有过农村生活经历的人都知道,散养的猪到处乱跑,往往浑身都是泥土粪便,一般人被蹭一下恐怕都不乐意,何况挤在瓮边一块喝酒了。阮咸固然狂放,但至于荒唐到如此不堪的份儿上吗?

“与猪共饮”还不能说是众口一词,确实也有不同声音。

例如许绍早主编的《世说新语译注》(吉林教育出版社,1989)与众有异,相关文字是这样翻译的:

“当时有一群猪也来喝酒,阮仲容只是把浮面一层舀掉,就又一道喝起来。

”这“舀掉”说,与流行的说法就很不同了。

那么就算阮咸不太讲卫生,但毕竟没到与猪欣然共饮、无所顾忌的程度啊。

此书序言很谦虚地声明,对六朝资料掌握不多,“译注水平不甚理想”;

然而其“舀掉”之解,在各种注释中我想是最确切的。

东方闻睿的《世说新语译注》(中国电影出版社,2006,273页)便使用了“舀去”的译法。

注家已提供了新解释,然其意见似未引起充分注意,“与猪共饮”之说仍不断出现,甚至出现在专业论文中。

所以本文不避重赘,引据史料,以期伸张、普及许绍早等先生的意见。

问题发生在《世说新语》的“直接去上”和《晋书》的“咸直接去去上”二句上,关键又是对“接”或“接去”的训诂。

按,枭雄曹操曾有《兵书接要》一书,又作“兵书捷要”。

周一良先生对书名“接要”为何义,曾有专门考证。

周先生指出,“接”与“捷”通,“捷”义同“接”;

而“接”字,《广雅·释诂》:

“秉、握、揽、捉、把、撮……接、抚、赍、奉,持也。”孙启治谓《周官·廪人》郑玄注云“接读为扱”,《广雅·释诂》又训“扱”为“取”,《广雅疏证》以为“扱之为言挹取也”。

由此周先生判定:

“孟德之接要即撷其精华之义。

”他还举曹植《辨道论》的“诚恐斯人之徒接奸诡以欺众,行妖慝以惑人”,及《广弘明集》卷2“接乞胡之诞言,用老庄之虚假”为证,这两个“接”都是撮取之意(《魏晋南北朝史札记》,中华书局,1985,1—2页)。

周先生对“接要”的解释是很精当的。

像《竹书纪年》“周人伐翳徒之戎,捷其三大夫”(《后汉书·西羌传》注引),这“捷”就是“取”(获取)的意思。

捷报、告捷、克捷之“捷”,大概都是从“取”来的。

循此思路,就能解开“咸直接去其上”的真意。

“接”有“取”意,如撷取、截取、捞取、酌取、迎取等。

其中,“迎取”一义是人们所熟悉的。

日常所说的“接人”“接站”“接机”之类,都是“迎取”的意思。

“接”之其馀诸义,详下。

《太平御览》卷602引《列仙传》:

“李耳字伯阳,陈人也。

生于殷时,为周柱下史。

好养精气,贵无名,接而不施。

”“接而不施”即“取而不施”,“取”“施”,都是就“精气”而言的。

又同书卷936《列仙传》云:

“涓子,齐人也,好饵术,接食其精,至三百年,乃见于齐。

”“接”,即采撷、截取,截取白术的精华段落而服食之。

习凿齿《与燕王书》:

“此下有红蓝,足下先知之不?

北方人采取其花染绯黄,接其上英者作燕支,妇人用为,颜色可爱。

”(见《太平御览》卷719)“接其上英”,即撷取枝上之花。

《太平御览》卷66引《九江记》:

“又有乞乌随船行,舟人掷抟饭,接之,高下不失一粒。

今此乌沿江灵庙多有,不独在彭蠡湖尔。

”这里,乌鸟在飞翔中取食舟人所掷抟饭的动作,称“接”。

又如《续搜神记》曰:

“吴猛字世云,有道术。

狂风暴起,猛掷符上,便有一飞鸟接符去。

”(见《太平御览》卷736)“接符”之“接”与上同义。

傅抱石 《竹林七贤图》

以上已证明“接”确有“取”意,下面进一步论证,在水中捞取东西和人,称“接”。

《晋书》卷84《殷仲堪传》:

“先是,仲堪游于江滨,见流棺,接而葬焉。

旬日间,门前之沟忽起为岸。

”这个“接”特指从水中捞取流棺,那么水中捞取棺材称“接”。

同类例子又见段安节《乐府杂录·琵琶》:

“时有权相旧吏梁厚本,有别墅在昭应县之西,正临河岸。

垂钩之际,忽见一物浮过,长五六尺许,上以锦绮缠之。

令家僮接得就岸,即秘器也。

及发棺视之,乃一女郎,妆饰俨然。

”

又《太平广记》卷371引王仁裕《玉堂闲话》:

“至旦,有渔者,见江心有一红旗,水上流下。

渔者棹小舟往接取之,则见金鳞光,波涛汹涌,渔者急回。

始知蒲牢斗伤江龙。

”那么水中捞取旗帜称“接”。

又郦道元《水经注》卷1:

“佛得乳糜,往尼连禅河浴,浴竟,于河边啖糜竟,掷钵水中,逆流百步,钵没河中,迦梨郊龙王接取,在宫供养,先三佛钵亦见。

”那么水中捞取佛钵曰“接”。

又段成式《酉阳杂俎》“续集”卷3:

“武宗之元年,戎州水涨,浮木塞江。

刺史赵士宗召水军接水,约获百馀段。

公署卑小,地窄不复用,因并修开元寺。

后月馀日,有夷人逢一人如猴,着故青衣,亦不辩何制,云:

关将军差来采木,今被此州接去,不知为计,要须明年却来取。

”那么水中捞取木材曰“接”。

又沈括《梦溪笔谈》“补笔谈”卷3:

“捕河豚法:

截流为栅,待群鱼大下之时,小拔去栅,使随流而下,日莫猥至,自相排蹙,或触栅,则怒而腹鼓,浮于水上,渔人乃接取之。

”然则水中捞取河豚曰“接”。

又旧题陶渊明《搜神后记》卷3:

“袁真在豫州,遣女妓纪陵送阿薛、阿郭、阿马三妓与桓宣武。

既至经时,三人半夜共出庭前月下观望,有铜瓮水在其侧。

忽见一流星,夜从天直堕瓮中。

惊喜共视,忽如二寸火珠,流于水底,炯然明净,乃相谓曰:

‘此吉祥也,当谁应之?

’于是薛、郭二人更以瓢杓接取,并不得;

阿马最后取,星正入瓢中,便饮之。

既而若有感焉,俄而怀桓玄。

”然则水中捞取流星曰“接”。

又《世说新语·仇隙》:

“应镇南作荆州,王修载、谯王子无忌同至新亭与别。

坐上宾甚多,不悟二人俱到。

有一客道:

‘谯王丞致祸,非大将军意,正是平南所为耳。

’无忌因夺直兵参军刀,便欲斫,修载走投水,舸上人接取,得免。

”何无忌夺刀就砍,王修载被迫投水,幸亏被船上的人“接取”了。

然则水中捞人曰“接”。

下面继续显示,用容器在液体中“酌取”称“接”。

这跟阮咸的“直接去其上”一语直接相关了。

我们将看到:

酌而取之,称“接取”;

酌而去之,称“接去”。

宋朝岳珂《愧郯录》曰:

“拨醅瓮而浮蚁涌于面,今谓之拨醅,岂其所谓泛齐邪?

接取拨醅其下齐汁,与滓相将,今谓之醅芽,岂其所谓醴齐邪?

”“接取拨醅其下齐汁”的“接取”,即酌取之意。

唐朝柳宗元《序饮》:

“买小丘,一日锄理,二日洗涤,遂置酒溪石上。

向之为记所谓牛马之饮者,离坐其背。

实觞而流之,接取以饮。

”(见《全唐文》579,或《柳宗元集》卷24《序》)“接取以饮”,即酌取以饮。

北魏贾思勰的《齐民要术》卷5《种红蓝花、栀子第五十二》有一段讲“作米粉法”,说是把粱米或粟米泡在大瓮中,泡差不多了,则随后:

稍稍出著一砂盆中,熟研,以水沃,搅之。接取白汁,绢袋滤,著别瓮中。粗沉者,更研,水沃,接取如初。研尽,以杷子就瓮中良久痛抨,然后澄之。接去清水,贮出淳汁著大盆中,以杖一向搅——勿左右回转——三百馀匝,停置,盖瓮,勿令尘污。良久,清澄,以杓徐徐接去清【水】,以三重布帖粉上。

这段叙述中有“接取白汁”“水沃,接取如初”“接去清水”“以杓徐徐接去清【水】”等,恰好“接取”和“接去”同时出现,足资比较。

石声汉先生的译文如下:

现在倒一点出来,用耙子在一个砂盆里,尽量地研,倒上水,搅动。将白汁接到绢口袋里面,向另外的瓮中滤出。沉在盆底的粗粒,再研,再倒上水,再搅,再接到绢口袋里去滤。研完,用耙子把瓮中聚积的粉汁,用力搅拌,然后澄清。舀掉上面的清水,将酽汁倒在一个大盆里。用一枝杖,向一个方向,搅三百多下,不要换方向!让它安静下来,别让灰掉下去。很久以后,澄清了,便轻轻地用勺子将上面的清水舀掉,在湿粉面上,帖上三重布。(《齐民要术今释》,科学出版社,1957,369页)

石先生以“舀掉”释“接去”,确切无误。

至于石先生两处以“接到”释“接取”,虽离原意不远,不过还是不够明晰。

笔者当年曾在粉坊劳动,干过类似的活儿。

砂盆中的白汁可以倒进白绢口袋,也可以用舀子从砂盆舀进白绢口袋。

《齐民要术》既用“接取”,那么参照前述“接取”诸例,就以同样释“舀”为好,不妨把“将白汁接到绢口袋里面”改译“将白汁舀到绢口袋里面”。

总之,“接取”就是“酌而取之”,“接去”就是“酌而去之”。

张永言先生主编的《世说新语辞典》(四川人民出版社,1992,213—214页)、张万起先生的《世说新语词典》(商务印书馆,1993,356—357页),都只释“接取”,却未列“接去”。

然而同时弄清了“接取”和“接去”,对《世说新语》“直接去上,便共饮之”和《晋书》“咸直接去其上,便共饮之”的理解,就毫无碍滞了:

“直”是“径直”,“接去”是“酌而去之”,“上”或“其上”指被猪弄脏的酒的表面部分,“共饮”则是说阮咸与诸阮共饮,而不是与猪共饮。

酒曲的香味儿吸引了群猪跑来抢喝,随即它们就被阮氏兄弟赶走了。

阮咸并未因为“齐万物”的信念,就甘心跟猪分享那酒。

当然若是我,猪嘴碰过的酒我肯定不喝;

阮咸“接去”了污酒后照饮不误,其对猪脏的容忍还是不一般的。

这因为阮咸家贫而酒贵么?

魏晋间的酒价,据王仲荦先生所辑资料,清酒一斗值粟十斗,醑酒一斗值粟三斗;

另载,长安酒价斗二百(《金泥玉屑丛考》,中华书局,1998,86—87页)。

则好酒一斗,价值半个月到一个月的饭钱(时人的饭量约为每月六七斗到两斛,参看缪越《读史存稿》,三联书店,1963,23页以下)。

魏晋人酒量不一,山涛八斗方醉,刘伶五斗解酲,阮籍母死犹一饮二斗(可参看王瑶《中古文学史论》,北京大学出版社,1986,174页以下),斗指樽爵一类酒器。

阮修“常步行,以百钱挂杖头,至酒店,便独酣畅”(《世说新语·任诞》)。

“百钱”买不了多少酒的,而阮修仍有“酣畅”之感,似乎酒量不大。

阮咸面对的那一大瓮酒有多少斗、值多少钱,不太好说;

若弃而不饮,对缺钱买酒者似乎可惜。

当然,若谁说阮咸不过是嗜酒情急,或喝得开心难以住口,却与酒钱无干,那我们当然也不反对。

无论如何,阮咸“与猪共饮”的污名,还是洗刷了为好;

由此引申出的阮咸“齐物我”之类说法,显属求之过深,可以放弃了。

——本文刊于《文史知识》

2007年第1期“随笔·札记”栏目

感谢您对本刊的厚爱,2019《文史知识》继续贴心陪伴您,忙碌中别忘了订阅哦:

一、去往邮局征订,邮发代号2-271。

二、咨询伯鸿书店购买,联系电话:010-63458912、010-63265380。

三、北京的读者可以去往三联韬奋书店、万圣书园、伯鸿书店购买(伯鸿书店地址:北京市丰台区太平桥西里38号中华书局一层)。

四、需要网上购买的读者,请登陆“杂志铺”网站(www.zazhipu.com),京东商城中华书局官方旗舰店(http://mall.jd.com/index-84097.html)然后在搜索栏搜索“文史知识”,即可看到《文史知识》的订阅信息,按照网站购物流程购买即可。

五、集体订购电话:010-63458229。

六、您也可以添加《文史知识》的微信公众号“wszs1981”及时获取《文史知识》的更多信息!征订在即,请千万别错过。

七、敬告读者:自2018年7月1日起,《文史知识》编辑部不再接受任何购买咨询,如欲购买《文史知识》新刊、过刊、历年合订本等销售问题,敬请致电中华书局伯鸿书店(010-63458912、010-63265380),感谢您的理解与支持。

《文史知识》(月刊)邮发代号2-271,每月1日出版,定价15.00元,全国邮局均可订阅,国内统一刊号 CN11-3153/K

国内发行:北京报刊发行局国际标准刊号 ISSN 1002-9869

国外发行:中国国际图书贸易总公司

邮局汇款地址:北京市丰台区太平桥西里38号《文史知识》编辑部收 邮编:100073

电话:010-63458229

(邮购 每册15元,挂号每次另加3元)

微信号:wszs1981

QQ群:363031535(迁移中) 713071938(新群)

新浪微博:@文史知识杂志

官方网站:中华书局/文史知识

投稿邮箱:[email protected]

电话:010-63397473

010-63458229