文章导读

本文简要介绍了有机废气常见的处理技术,重点论述了蓄热式热氧化技术(RTO)和蓄热式催化氧化技术(RCO)用于处理工业有机废气的工作原理、适用条件。详细分析了关于蓄热式热氧化

系统设计的关键技术问题,包括蓄热体的传热与流动阻力、催化剂的分类及各自的优缺点、催化剂的制备方法、换向系统的设计与选用、启动技术。

▲

来源:化工进展 作者:王波 马睿

研究开发节能、高效的有机废气处理技术对环境保护有重要意义。本文简要介绍了有机废气常见的处理技术,重点论述了蓄热式热氧化技术(RTO)和蓄热式催化氧化技术(RCO)用于处理工业有机废气的工作原理、适用条件。详细分析了关于蓄热式热氧化

系统设计的关键技术问题,包括蓄热体的传热与流动阻力、催化剂的分类及各自的优缺点、催化剂的制备方法、换向系统的设计与选用、启动技术。

蓄热式热氧化技术和蓄热式催化氧化技术在国内外都已有很多成功的实际运用案例,将来也将有更广阔的应用前景。由于企业有机废气的成分比较多元化、不稳定及企业间歇生产的特点,使得有机废气浓度和废气量都有间歇性变化,导致RTO系统运行不稳定,因此如何适应入口浓度的波动是需要进一步研究的问题。

随着世界工业的发展,工业排放的废气所造成的大气污染越来越严重。

工业废气中污染物包括粉尘、SO2、NOx和挥发性有机物

(volatileorganic目前,不同国家关于挥发性有机物的定义不完全相同

。在我国,挥发性有机物是指在20℃条件下蒸气压大于或等于

0.01kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称。工业有机废气的来源有:油品、燃气、有机溶剂在存储、转运、配送过程中溶剂的

蒸发;油墨、涂料中有机物的蒸发;消毒剂、农药、染料等加工过程中有机物的泄露和蒸发;此外,还有垃圾焚烧炉中的不完全燃烧等。大多数挥发性有机化合物对人体有生理毒性和刺激性,也是PM2.5的关键前驱物之一。如果这些废气未经处理就直接排放,会严重污染环境,影响人们的健康。

早在1990年,联合国就颁布了环境保护条例,规定所有来自于工业生产的有机废气排放量必须大幅度减少。美国和日本等国家为限制VOCs的排放量也先后制定了与大气清洁相关的法律。我国也颁布了一系列和VOCs排放控制相关的标准,其中,《

大气污染排放标准》(GB16297—2012)规定了33种大气污染物的排放限值。

为了推动VOCs减排,近年来有很多学者致力于研究高效、节能的有机废气处理方法。

用于挥发性有机物废气的方法有吸附法、吸收法、冷凝法、生物处理法、等离子体破坏法、电晕法和热氧化法等。其中,热氧化法处理挥发性有机物废气具有分解率高

和能耗低的优点,近年来发展很快。热氧化法包括直接燃烧法、蓄热式氧化法、蓄热式催化氧化法和转轮浓缩-蓄热式热氧化法。本文着重介绍蓄热式热氧化技术和蓄热式催化氧化技术。

1、典型有机废气热氧化系统的工作原理

热氧化法也称为燃烧法,是在高于有机物燃点的温度下将废气中的有机物裂解并彻底氧化为二氧化碳和水等物质。下面分别介绍热氧化法的几种代表性技术。

1.1直接燃烧技术

直接燃烧法是将可燃的有机废气当作燃料来直接燃烧处理。直接燃烧法是最经典的处理有机废气的方法。当有机废气的浓度足够高,即不需要添加辅助燃料也能达到维

持燃烧所需的温度时,则首先考虑用直接燃烧法来处理。该技术适应性广,操作稳定,但综合热效率低,仅能回收40%~65%的烟气热量,易产生NOx而造成

二次污染,设备复杂,投资较高。

1.2蓄热式热氧化技术

REECO

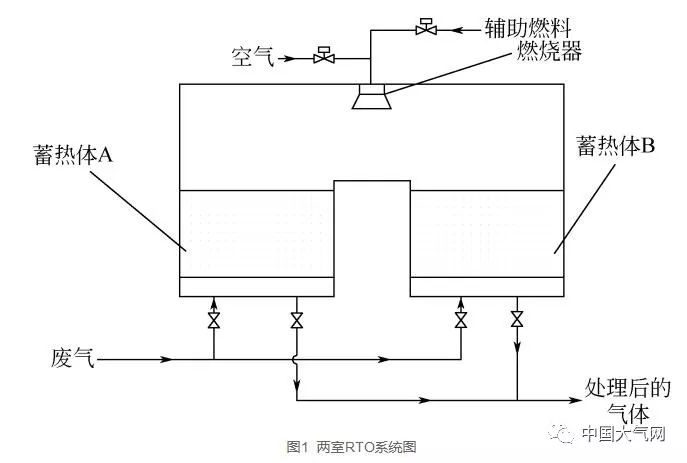

公司(ReynoldsElectricalAndEngineeringCompany)在20世纪70年代就推出了处理有机废气的蓄热氧化装置(regenerativethermaloxidizer,RTO)。基本的两室RTO系统由1个公共燃烧室、2个蓄热床、一套换向装置和相配套的控制

系统组成,如图1所示。

该系统的工作过程是:首先启动燃烧器将蓄热体行预热到一定的温度,然后关闭燃烧器,将有机废气通入蓄热氧化装置。系统正常运行时的第一个状态是有机废气吸收

蓄热体A的热量而升温至VOCs的氧化温度以上,并在燃烧室内充分氧化,再流过蓄热体B,将热量传递给蓄热体B后排出,从而去除废气中的VOCs并显著降

低尾气排放的温度及尾气带走的热量。

在此过程中,蓄热体A的温度逐渐降低,蓄热体B的温度逐渐升高。经过一个周期的时间后,切换阀门,系统进入第二个状

态,即有机废气进入蓄热体B吸热、升温和氧化,再通过蓄热体A放热、降温并排出,再下一个周期中,系统又切换到第一个运行状态,如此循环往复。只要设备散

热损失和尾气排放热损失之和与有机废气氧化放热量平衡,系统就可以维持反应所需的温度水平,连续稳定地工作。

可见,蓄热氧化技术的基本原理是使用蓄热体从排出燃烧区的气体中吸收并且存储热量,在流向切换后释放所蓄积的热量预热进入蓄热氧化装置的有机废气,使有机废气达到所需的氧化温度,在少用或者不用辅助燃料的条件下连续运行,降低系统能耗和运行成本。

该技术一般适用于处理大风量、VOCs浓度范围在2~8g/m3的有机废气,对于低热值气体浓度可达12g/m3;当VOCs浓度在2g/m3以上

时,RTO装置基本不需添加辅助燃料。

它的突出优点是可得到高达99%的处理效率,同时得到95%以上的热回收效率,能耗水平低,自动化程度高,操作简

单,运行稳定,安全可靠。

1.3蓄热式催化氧化技术

蓄热式催化氧化系统(regenerativecatalyticoxidation,RCO)结构与蓄热式热氧化系统结构大致相同,只是比蓄热式热氧化系

统的蓄热床层上面多出了一个催化床层[13]。它的工作原理是采用催化剂使有机物质吸附在催化剂表面上,从而降低有机物氧化所需要的活化能,使废气可以在

更低的温度下(通常在250~400℃)进行氧化分解,也属于无火焰燃烧。

蓄热式催

化氧化技术具有以下优点:①起燃温度低,反应速率快;②具有更强的自适应性;③反应温度低可抑制NOx的产生;④可处理VOCs浓度更低的有机废气,通常

VOCs浓度达到1g/m3以上,系统即可在不加入辅助热量的条件下稳定运行。但催化氧化技术也有自身的局限性,比如催化剂一般都有选择性,用于复杂组分

有机废气氧化时难度较大;不同的催化剂对反应温度区间有严格的要求;催化剂还有中毒失效的风险,价格也比较贵。

由上述内容可知,

RCO相对于RTO最明显的特征是,RCO的反应温度低,可处理更低浓度的有机废气。

而两种技术在能耗,投资及热量回收效率等方面也存在差

异。在能耗方面,蓄热氧化技术的能耗主要包括风机、水泵及其他电气设备的电耗以及辅助燃料的消耗。辅助燃料的消耗与废气浓度、蓄热体的蓄热能力有直接关

系。显然,如果废气浓度较高且蓄热体蓄热能力越强时,启动阶段结束后,系统完全可以自维持,不需要消耗辅助燃料;反之,废气浓度太低则会显著增加燃料消耗

和运行成本。

由于RCO系统的运行温度比RTO系统低,系统的散热损失和尾气排放热损失更小,因此在更低的VOCs浓度下达到自供热运行状态;如果

VOCs浓度较高,RTO系统可以自供热运行时,甚至还可以部分提取VOCs氧化放出的热量生产热水、加热导热油,乃至生产蒸汽和发电,则采用RTO系统

更好,由于此时VOCs氧化放热量高,对于RCO系统反而较难把温度控制催化剂要求的温度范围内,且RCO内烟气温度低,不利于烟气余热利用。

在投资方面,RCO系统中布置蓄热体一般可以比RTO系统少一些,但催化剂的价格往往比较昂贵,催化剂的使用寿命和更换频率也将影响系统的运行成本。

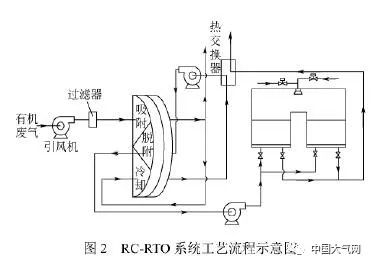

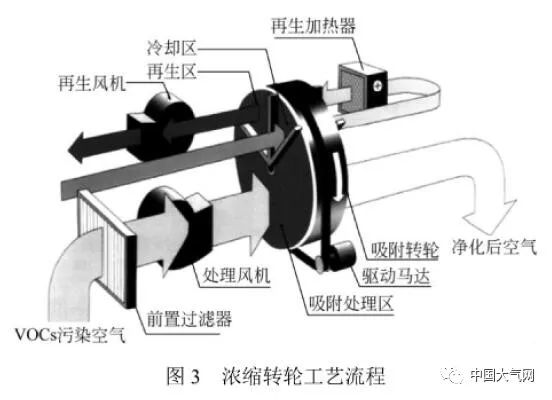

1.4沸石转轮浓缩-蓄热式热氧化集成技术

对于处理低浓度(低于1g/m3)、大流量的废气,沸石转轮浓缩-蓄热式热氧化系统(rotatingconcentration-

regenerativethermaloxidizer,RC-RTO)被广泛应用。它是由旋转式浓缩单元(RC)和蓄热式氧化单元(RTO)两部分组

成的集成设备,其中RC单元的作用是使废气在进入RTO之前先进行吸附、浓缩,其工艺流程如图2所示。

该系统的技术特点是:在RC系统运行时,通过转轮的转动,每个吸附块都会依次经过低温吸附、高温脱附和冷却闲置3个阶段,可见,转轮是浓缩单元的关键部件,

下文将对此作详细介绍。此外,为了充分利用过程中的气体和热量,经沸石吸附后的洁净气体并不完全排入大气,而是将一部分通入冷却区用于冷却,并且利用

RTO排出的烟气在热交换器中加热冷却区出来的洁净气体,加热后的洁净气体再用于脱附解析。该设计有效降低了装置的能耗。

浓缩单元将废气风量减小的同时还可将VOCs浓度提高5~20倍,废气中VOCs去除率达到95%以上。需要说明的是,当VOCs浓度低于450mg/m3或装置启动时,需要燃用天然气、洁净煤气等辅助燃料。

2.工业有机废气热氧化系统设计的关键问题

2.1蓄热体的选用

蓄热体作为热交换器,其热工性能至关重要。蓄热体的截面积和堆积高度是最重要的两个结构参数。这两个参数的确定,需要综合考虑有机废气流量、VOCs浓度、允许的压力损失及启动、换向周期等。

蓄热体在运行中要在反复加热和冷却的工况下使用,反复的热胀冷缩对蓄热体性能提出了较高的要求。蓄热体的结构和性能参数主要包括蓄热体的形状、当量直径、比

表面积、阻力系数、结构强度、堆积稳定性、耐热冲击性、透热深度、蓄热能力和传热性能等。蓄热体性能的好坏直接影响着装置的尺寸、换热效率和经济性。而在现实中,很难使所有的性能都达到最佳,因此在蓄热体的设计中要综合考虑各种因素的情况下分清主次。

2.1.1蓄热体的形状

蓄热体的外形结构是首先要考虑的。蓄热体常见的形状主要有球状、管状、大片状、矩鞍环状、蜂窝状和短圆柱状等。

目前国内外工业上广泛采用的主要有球状和蜂窝状。

蜂窝状蓄热体与球状蓄热体相比有以下几点优势:蜂窝体的比表面积是蓄热球的4~6倍,蓄、放热速度快;蜂窝体的通道呈直线,不易发生粉尘堵塞,压力损

失小(约球状的1/3)[16]。若从蓄热体强度、更换清洗和价格方面考虑,球状蓄热体具有明显的优势。实际工程应用中,蜂窝体的壁厚一般在

0.4~1.0mm之间,边长一般小于3mm。球体直径一般在11~22mm之间。

蜂窝体的通道形式有多种,常见的有圆管通道、三角形通道、方型通道和正六边形通道。不同通道形式的蜂窝体比表面积不同,传热性能也不同。传热性能好且流动阻

力较小的通道结构可以改善和加速蓄热体和气体间的传热过程,从而提高热效率。对方形、圆管形和六边形通道的蜂窝体的理论分析和数值模拟结果表明,在同一特

征尺寸下,方形通道的蜂窝体具有较大的比表面积可获得较好的蓄热能力,但其开孔率较小,阻力损失比六边形蜂窝体大。

2.1.2蜂窝状蓄热体的材质

蓄热体的材质影响着蓄热体的传热性能及结构强度,一般来说,选择材质时要能够使蓄热体蓄热量大,换热速度快,还要求其结构强度高、性价比高等。常用的蓄热体材质有:非金属质氧化硅、氧化铝、耐火黏土和陶瓷;金属质的有铸铁、耐热铸铁、碳钢、不锈钢和耐热钢。

根据蜂窝状蓄热体蓄热和换热的工作原理,在选择蓄热

体材料时应考虑的主要因素有耐热冲击性、耐热氧化性、抗震性、热导率、比热容、机械强度和堆积稳定性等。

目前,陶瓷材质蜂窝状蓄热体的应用最多。针对蜂窝陶瓷蓄热体,标准(JC/T2135—2012)给出了蜂窝陶瓷蓄热体的术语和定义、分类和标记、技术要求

等。蜂窝陶瓷的材质分为刚玉-莫来石、莫来石、堇青石-莫来石、堇青石等,并分别对这几种材质的压缩强度、表观密度、热膨胀系数、抗热冲击温度、比热容等

物理性能给出了详细的指标。其中,堇青石材料热膨胀系数小、具有优异的抗热震稳定性,但其耐火度不高,使用温度低,仅为1100℃。相对堇青石来说,莫来

石的抗热震稳定性能稍差,但高温性能良好,不易变形,并且比热容约为堇青石的5倍,蓄热能力比堇青石质强。在实际的工程应用中,一般以堇青石、莫来石、红

柱石等为主要原料,再按一定比例加入适当的添加剂,得到较好综合性能的蓄热体。

蓄热体的制备工艺对蓄热体的使用寿命、抗热震稳定性等也有着直接的影响。目前,国内外陶瓷蜂窝体基本采用生产效率高的挤出成型法,但是过程中易形成残余内应力,且使用寿命短。文献给出了两方面的改进,提出使用模挤压方法来制备蓄热体,即将已经捆好的配料在模具内靠胀压法自然成型,同时改变配料;此外,随着相变材料研究的不断发展,还可在陶瓷配料中混合一定比例的无机盐和添加剂,使用混合烧结法、自发熔融浸渍法制备蓄热体,充分利用无机盐相变蓄热的优点。

2.1.3蜂窝状蓄热体传热性能及流动阻力

蓄热体的传热性能和流动阻力特性是蓄热体性能的两个重要指标。蓄热体在系统换向周期内循环地进行吸热和放热,是包含对流、辐射和热传导多种方式的非稳态换热过程。

为了了解蓄热式热氧化系统的温度波动特性,近年来,人们对蓄热体换热过程的研究有很多,主要分为实验研究、数值模拟和理论分析三类。山东理工大学牟宝杰

[20]利用蜂窝陶瓷蓄热体综合性能试验台,分别对蓄热体阻力特性和传热特性进行测试,研究了蓄热体的结构参数包括蓄热体的长度、当量直径、孔隙率、孔型

等对蓄热体阻力特性的影响,及孔隙率、入口流速对传热性能的影响,此外,基于实验数据还得到了蜂窝陶瓷蓄热体摩擦阻力系数实验关联式。张志诚为研究蜂窝陶

瓷蓄热体传热特性与流动阻力的试验台设计了一套能够及时、可靠地进行控制响应和数据采集的监控系统。中国石油大学郑志伟等、重庆大学高阳等针对不同规格的蜂窝陶瓷蓄热体,从传热和阻力特性两个方面进行了冷态和热态实验研究,分析了不同蓄热室高度、蓄热体形式以及空速、换向周期等蓄热室操作参数对蓄热体性能

的影响,得出蓄热体尺寸和操作参数对蓄热体传热系数、阻力损失及温度效率、和热效率的规律,并给出了蓄热体传热系数、温度效率及热效率的计算公式。需要指

出的是,在不同的VOCs浓度水平下,应选择不同的蓄热体高度、空速和换向周期,以达到所需要的炉内反应停留时间、反应温度和尾气排放温度,并把系统流动

阻力及风机电耗控制在合理的水平。

采用数值模拟的方法研究蓄热室内的传热和流动问题也是可行的,通过数值模拟和结果分析,能够

为实验研究和产品设计提供参考。目前,已有很多学者通过数值模拟的方法研究了气体和蓄热体之间的换热过程,研究的思路一般是基于多孔介质内流动和传热的基本理论,在合理假设的基础上建立典型蓄热体元件的网格模型、流动与传热问题的边界条件,利用Fluent软件进行数值模拟,分析不同蜂窝体几何尺寸、气体

流速和温度下,气体对蜂窝陶瓷壁面的对流放热系数、蜂窝陶瓷的综合传热系数和气体流经蜂窝陶瓷的阻力。

在实际的废气处理过程中,挥发性有机物的化学反应使得蓄热体内部的流动和传热过程的更加复杂,其动态运行特性也是反应流体力学研究的难题之一。

刘光临等将蓄

热体内的温度场与流速场进行联合分析,将所有的并联微通道用一根等效换热管道表示,建立了蓄热体流动与传热的动态数学模型,并提出通道分离和预估-修正的

迭代求解方法,研究了换向时间、蓄热段长度对蓄热体温度分布及排烟温度的影响。张振兴采用多孔介质模型,简化反应机理,对低浓度甲烷在蓄热体中的流动和氧

化问题进行了研究。

研究在蓄热氧化炉启动加热、正常运行、保温和停机等过程中蓄热室的动态传热特性,对有机废气蓄热氧化炉的开发和应用有重要意义。

2.2蓄热式催化氧化技术处理工业有机废气所用催化剂

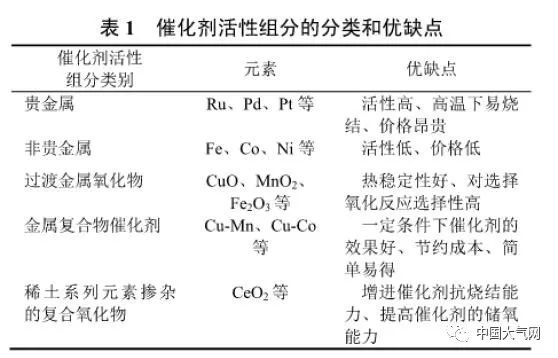

2.2.1催化剂的种类

在蓄热式催化氧化中,催化剂的作用是提高反应速率、降低反应温度、缩小反应器的体积。

目前,国内外催化氧化法所用的催化剂主要有以下几个系列:贵金属型催化

剂,如Pd、Pt、Ru等,其中Ru的催化活性最高;过渡金属氧化物型催化剂,如Cu、Mn、Co的氧化物;分子筛催化剂,如ZSM-5、丝光沸石等;此

外还有目前催化领域研究热点之一的金属复合型催化剂,如Cu、Co、Mn复合氧化物等。

目前,用来处理工业VOCs的催化剂以贵金属催化剂为主,贵金属催化剂催化活性最高,但因价格昂贵,人们又开发了一些过渡金属氧化物催化剂来处理部分工业废

气,这类催化剂的催化活性在一定条件下和贵金属的催化活性相近。近年来复合氧化物催化剂也成为研究热点,也实验证实了该类催化剂催化效果较好,有广阔的应

用前景。

2.2.2载体的选择

对于负载型贵金属催化剂,载体的作用是承载活性组分、增大表面积,载体选择对催化反应的效果有重要影响。对载体的选择有以下几点要求:应能够提供较大的表面

积和孔结构;具有良好的机械强度、耐热稳定性和化学稳定性;不含使催化剂中毒和导致副反应的物质;原料易得,制备简单,价格便宜。

载体大致分为三类:金属氧化物载体,如Al2O3、CeO2和TiO2;分子筛载体,如NaY和CuY;其他特殊载体,如采用气溶胶碳板作为Pt的载体。

ZAITAN等[33]研究了疏水性合成沸石ZSM-5作为甲苯去除吸附剂和催化剂,指出甲苯吸附在ZSM-5上有利于甲苯的催化氧化。以γ-Al2O3

和SiO2为载体制备的负载型催化剂,对甲苯和二甲苯也有较好的去除效果。

2.2.3活性组分的选择

催化剂中的活性组分是催化氧化反应中最关键的部分。对不同类别的活性组分的优缺点如表1所示。

2.2.4催化剂的制备方法

如何选择适当的方法将活性组分负载于载体之上,是制备高效、高性能催化剂的重要环节。恰当的负载方法可以使活性组分、活性组分与载体之间的黏结性均增强。此

外,为了简化工艺流程,负载方法还需要操作简单。催化剂的制备方法有很多,用于处理工业有机废气的催化剂的制备方法主要有共沉淀法和浸渍法等。

共沉淀法是制备还有两种或两种以上金属复合氧化物超细粉末的常用方法,即可将不同化学成分的物质混合,加入沉淀剂制备前体沉淀物。CASTANO等采用共沉

淀法制备Co-Mn混合氧化物催化剂,证明了两种金属氧化物之间在该方法中存在协同作用,氧化还原性强,有利于VOCs的氧化。近年来,自动燃烧合成方法

制备催化剂也引起了人们的关注,该方法的优异性在于良好的结构特性和在短时间内在最终的氧化物中获得活性相优异的分散性,适合制备单一金属氧化物催化剂。

浸渍法有湿浸渍法和固相浸渍法两种。张鹏以γ-Al2O3和SiO2为载体,Cu和Ce为活性组分,用湿浸渍法,即将载体放入到含活性组分的硝酸盐水溶液中

经混合、搅拌、浸渍、烘干、焙烧等过制备出一系列负载型催化剂来去除甲苯。该方法工艺流程简单,负载组分一般分布在载体表面,利用率高、用量少且成本低。

固体浸渍法,即无溶剂法,利用该技术合成的一系列铜氧化铈催化剂用于氧化一氧化碳反应时,表明比湿浸渍法制备的催化活性更高、节能。

此外,还有溶胶-凝胶法、柠檬酸低温固相法、微乳液法等。

2.2.5催化剂的寿命

催化剂使用寿命的长短直接影响着运营投资费用的高低。系统运行、维护的不合理将导致催化剂提前失效,表现形式包括:废气中化学物质与催化剂活性组分发生反应

造成的催化剂中毒、持续高温下造成的表面烧结、废气中的小颗粒杂质堆积造成的催化剂微孔堵塞等。因此,在催化剂的生产、运输及使用过程都进行严格控制,在生产中可根据实际需要添加合适的成分来提高催化剂的抗中毒能力,运输、储存及使用时尽可能保持催化剂的干燥,此外还要优化系统流场,选择合理的空速,尽量减少对催化剂表面的冲击。

2.3浓缩转轮的设计

转轮是转轮浓缩系统的关键部件,是由疏水性沸石吸附介质与陶瓷纤维加工成波纹状膜片,再卷制形成蜂巢状的圆筒形框架结构,如图3所示。

转轮驱动马达通过链轮、链条传到转轮上,同时为防止链条因松动或太紧,在链条的背面装有张力弹簧来吸收弹性的变化使转轮正常运转。此外,转轮的框架结构上距离转轮表面一定距离处装有耐VOCs腐蚀、耐高温的材料制成空气密封件,防止空气泄露。

在设计时要根据气速来确定吸附器的尺寸,根据废气量来确定所用沸石分子筛的量和转轮厚度。转速对吸附性能和RTO氧化效果有着重要的影响,转速过低或过高都会影响吸附剂的吸附性能,因此应根据实际情况选择最佳转速。

2.4控制技术

2.4.1换向技术

系统的稳定高效运行对废气处理效果至关重要,所以对蓄热式热氧化系统的控制技术提出了较高的要求,其中换向技术是控制系统的重要组成部分。由于在系统运行期间需要进行频繁换向,因此换向方式的选择及换向阀的工作可靠性都将直接影响到系统整体的工作性能。

根据蓄热式氧化技术的形式不同可分为床式RTO和旋转式RTO,因此阀门的切换方式和换向一次所用的时间也有所不同。

目前用于两床式RTO有直通式截止阀、

三通换向阀、升降开闭式四通换向阀、二位五通换向阀、旋转式四通换向阀等。图1所示的两室床式RTO中,采用直通式截止阀的开闭来控制废气流向,截止阀阀

杆的运动形式有升降阀杆和升降旋转杆式,该换向阀装置最为可靠,但其缺点是阀体较多,增加了阀位控制回路的复杂程度,且在系统换向期间少量未经焚烧处理废

气不经过燃烧室而直接进入排气管路,也使RTO系统平均VOCs去除效率有所降低。

20世纪80年代又出现了三室RTO系统,如图4所示。

三室RTO系统包括3个蓄热室,增加了1个蓄热室用于吹扫。在每个换向周期中,3个蓄热室分别处于进气、排气和吹扫状态;周期终了时,排气室切换为进气室,

进气室切换为吹扫室,吹扫室切换为排气室。

此系统的优点是减少了换向期间未经焚烧处理的VOCs废气的排放量,用排出的烟气去反吹蓄热室,使平均VOCs

去除效率比两室RTO系统都有所提高

。但由于阀门数量增加,系统相对复杂,在换向时依然存在压力波动大、流动不稳定的问题。

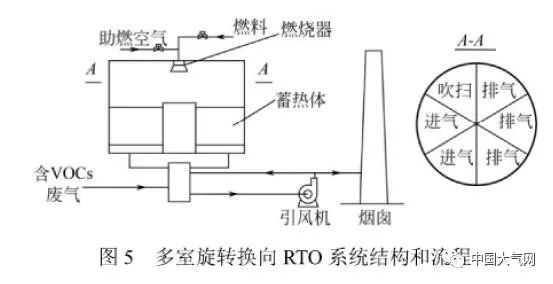

20世纪90年代,出现了多蓄热室旋转换向的RTO系统,因其只有一个换向阀也称作单阀RTO。该装置的蓄热体中设置分区隔板,将蓄热床层分为几个独立的扇形

区。多个蓄热室通过旋转式分配器连续地控制气流流动的方向,使各部分交替地处于储存热量与释放热量的状态。北京科技大学萧琦等对现有蓄热式有机废气焚烧炉

进行了改进,如图5所示。

该装置消除了两室或三室流程换向时产生的压力脉冲和波动,提高了流动的稳定性,且旋转阀结构紧凑、占地面积小、使用寿命长。但在处理较高浓度的VOCs时,由于旋转换向阀门的泄露率过大导致排放浓度仍然偏高,难于达到国家标准,应提高阀门的密封性能使泄漏率低于1%。

换向周期对燃烧室的温度波动、烟气排放温度及蓄热室的整体余热回收效率有着重要影响。SALOMONS等通过对煤矿乏风的催化氧化进行实验研究,发现通过周

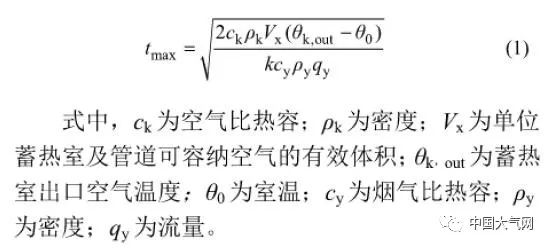

期性的换向,可使低浓度的乏风得到最佳的处理效率和热量回收,其中乏风流动速度、浓度及换向周期是主要的影响因素。刘慧等通过分析得出换向时间最大值如式

(1)所示。