正文

(原文近4万字,是在2005年关于蒋庆的一个评论的基础上扩展而成的。原因是形势变了。这12年来,中国有很大变化,新儒家也有很大变化。所以,本文是由点及面,从对蒋庆的评论开始,涉及对新儒家的整体评估。当然,也涉及对中国道路的讨论,而且核心问题是如何认识中国道路与中国革命的问题。

2017年1月起,在《经济导刊》杂志上分三次刊发,题为《新儒家的心性与政治》。杂志在刊发时做了大量编辑工作,我非常感激。但这里仍然刊出我的原文。因原文较长,不太适合网络传播,因此,我在这里也将分开连载,供大家参考。)

新儒家的心性与政治(五)

乡土重建与儒家

在历史上,儒家除了作为统治阶级的意识形态存在,也在基层组织发挥着重要的意识形态功能,尤其是在明清时期形成的将基层治理基本上交给士绅集团之后,儒家依托宗族组织体系,形成了基层社会的宗法网络,从而成为国家治理基层社会的主要工具。 也就是说,传统上,儒家除了在庙堂之上和统治阶级内部提供治国理政的基本理念之外,还有基层社会的组织功能。可以简单概括为儒家向上看的一面和向下看的一面。因此,今天的新儒家也同时存在向上看河向下看的两种思路。

如果说新儒家鼓吹的读经运动今天实际上已经变成了一门投机生意,眼睛只是向上看,凭借社会阶层分化的现实,依附于权贵,他们对儒家复兴并不真诚,那么还有一些笃信儒家思想理念的人在眼睛向下看,真诚的认为,儒家在今天的中国仍然有可以大有作为的广阔天地,那就是基层社会,尤其是农村。在他们看来,今天中国的基层社会已经处于空心化的状态,青壮年劳动力大量外出务工,农村仅剩下老弱妇幼,原有的基层组织体系基本崩溃,基层社会的这种现状在文化上的反应就是价值观体系的混乱和各种宗教信仰开始如雨后春笋般复兴起来,道德伦理处于极度混乱的状态,成了各种邪教组织和ngo组织活动过的温床。而那些已经离开农村但又仍然心系农村的人则将这种状况称之为乡土社会的崩溃,用文学的语言说,就是每个人的家乡都已沦陷。因此,在一些真诚相信儒家理念的人认为,这正是儒家大有可为的空间。

一定程度上说,这种向下看的儒家要比那种一心向上看,两只眼睛只盯着国家高层领导人是否信仰儒家,是否尊孔,是否重视儒家传统文化的儒家真诚得多,比那种利用各种儒家复兴的机会做文化投机生意的人当然要真诚得更多。他们至少还认为,儒家在今天的中国人过要复兴,除了向上看的一面,还必须向下看,必须走近普通民众,尤其是基层社会,贴近广大群众的日常生活,向下去寻找发展的空间,才能有真正意义上的复兴。

而且,在历史上,儒家在宋朝复兴,除了理学在官方意识形态和士人中间复兴之外,儒家也曾经走向基层,参与制定各种乡规民约,为乡村秩序重建发挥过重要作用。近代以来,中国在帝国主义侵略和资本主义生产方式渗透的冲击下,基层社会也完全崩溃,到辛亥革命后,国家陷入长期的分裂割据和军阀混战,根本无力收拾基层社会治理困境,反而在无力将国家治理体系的毛细血管延伸到基层社会的情况下,对基层社会采取了承包式治理的办法,将基层社会治理完全交给了对方豪强,甚至连税收也交给地方上的大地主和一些土豪劣绅去代为征收。地方上的地主实力与军阀势力相互勾结,导致了基层社会完全由土豪劣绅把持的局面。

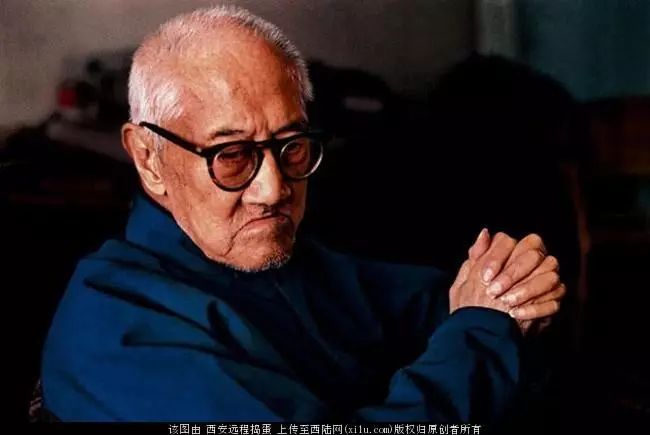

在这种背景下,梁漱溟为代表的一部分新儒家意识到,中国在辛亥革命之后出现的混乱局面,除了要在政治上寻找出路之外,还必须重建基层社会的乡土秩序,改变土豪劣绅完全统治的现状。这也就是今天我们所熟知的民国时期的乡村建设运动。因此,梁漱溟长期呼吁各地重视基层问题,重视乡土社会重建。梁漱溟不仅在学术界和思想界呼吁,还曾亲身参与过一些乡土重建实验。然而,这些乡村建设运动无不依托于某些地方军阀势力,梁漱溟在山东进行的乡村建设活动就依托于山东军阀韩复榘。随着抗战爆发,这些地方军阀或者被日本侵略者消灭,或者被蒋介石领导下的国民政府消灭,乡村建设运动也归于沉寂。

1938年,以民主人士身份访问延安的梁漱溟曾与毛泽东进行过六次长谈。其中,第一次谈抗战方略问题,当时日军在中国所向披靡,国军望风奔溃,国土大片沦丧,国内对抗战前途深感悲观,梁漱溟虽然一贯主张坚决抗战,但当时也有些迷茫。在交谈中,毛泽东对梁漱溟阐述了他的持久战理论,对抗战的前途做了详细分析,令梁感到十分振奋。第二次长谈围绕着梁漱溟的著作《乡村建设理论》进行,毛泽东本人出身农民,又曾在中央苏区做过大量农村社会调查,按照马克思主义的阶级斗争理论对中国农村现状作过详尽分析。当然,毛泽东对农村的认识与分析和他对中国革命战略的思考紧密结合在一起。因此,毛泽东在这次长谈中根据他的理论对梁漱溟的乡村建设理论进行了全面批判。

两人的一个主要分歧就是,梁漱溟认为中国农村虽然存在地主和贫农、中农,但并不能完全用阶级分析方法来解释,最终解决问题也不能以阶级斗争的方式来进行。而毛泽东作为在中国革命中首倡农村包围城市,并进行过土地革命实践的革命领袖,对中国农村现状的理解和分析,以及解决问题的道路探索,本身也是与中国革命的道路紧密联系在一起的。换句话说,毛梁两人的这次谈话之所以最后大吵一通,不欢而散,根本性的分歧就在于是不是讲政治,是不是讲革命,究竟是用政治的方式、革命的道路解决农村的问题,还是像梁漱溟那样就农村谈农村,用儒家理念来重建乡村秩序。

最后为两人的分歧作出结论的是历史。中国革命的胜利和新中国的成立,彻底打破了原有的农村社会结构,地主阶级被消灭,阶级剥削也随之被消灭,儒家赖以重建乡村秩序的宗法社会网络,自然也被彻底粉碎。在千百万贫苦农民看来,这是农民的解放,翻身做主,但在新儒家看来,这个过程则是彻底摧毁了儒家传统赖以存在的社会基础。就在新中国成立之际,毛泽东盛情邀请梁漱溟在即将成立的人民政府担任职务,但梁漱溟以民主人士自居,婉拒了毛泽东的邀请,而在政协工作。

就在全国土改即将完成的时候,毛泽东让梁漱溟到全国农村去走一走,看一看。毛泽东本来的意思应该是希望梁漱溟能从农村天翻地覆的变化中得到一些启发,但梁漱溟考察结束后回到北京,在与毛泽东谈话时表示,虽然中央规定土改中批斗地主,不允许进行肉体惩罚,但实际上打地主的情况广泛存在,言下之意颇为不满,毛泽东自然大失所望。

无可否认,梁漱溟提到的情况确实存在,而且相当普遍。但问题在于,在革命之前,农村广泛存在地主和土豪劣绅对普通农民百般剥削,身体上的惩罚更是家常便饭,却从来没有人过问,不仅官府不闻不问,乡村里的儒生们也无动于衷,乃至地主本身也是儒家信徒,更是宗法社会网络中的核心。到明清时期,宗法关系制度化,族长更是成为家族里的实权人物,不仅是儒家意识形态的支持者和维护者,更是可以将一些儒家理念当作法律,而执法的人就是他们。而他们在拥有这些权力的时候,对普通农民并没有今天的新儒家所想象的那么仁慈,反而是相当凶残暴虐的。那么,那些时候,为什么没有人来为农民说话,为农民争取利益,可是一到革命发生,地主们一挨打,儒家就不满意了呢?原因其实很简单,就是因为按照马克思主义的解释,儒家本身就是地主阶级的意识形态,是维护地主阶级的统治和利益的。

这当然不是说梁漱溟本身就是为地主阶级争取权利,但是至少也反映出,在面对土改这样历史上从未发生过的天翻覆地的革命性变化的时候,一向以懂农村自诩的梁漱溟,却并没有意识到这样巨大的变化意味着什么。革命不只是暴力,但不可能没有暴力。土改的主要意义是让几亿农民有了自己的土地,摆脱了几千年来被剥削、被压迫的命运,翻身做主,从被统治阶级变成国家的主人。这才是土改的主要方面,但梁漱溟却没有看到,只看到了地主在土改过程中被打,这自然是他的世界观和历史观的局限所在。.

也正因此,几年后,梁漱溟又在政协会议上公开发言,批评党的政策剥夺农民太多,工人受到优待太多,农民在九地之下,工人在九天之上,为农民仗义执言,从而遭到毛泽东的严厉批判,成为现代中国史上的一桩公案。毛泽东当时批评梁漱溟的这种言论是反对过渡时期总路线,梁漱溟表示不同意,他并没有反对总路线。今天也有许多人认为,毛泽东当时是以势压人,真理并不在毛泽东一边。其实,这同样是梁漱溟的世界观和历史观的局限,他没有看到,过渡时期总路线的目的是要让中国变成一个工业国,而要成为工业国,就必须进行大量工业投资。在当时中国工业十分薄弱,其它产业占比很低的情况下,选择从农业中拿出一部分剩余,来进行工业积累,这恰恰是为了完成工业化的目标。因为,在毛泽东和当时的共产党人看来,农民、农业和农村的真正出路并不在农村,也不是在土地上想办法,而是要通过工业来解决,等到工业化完成后,再来反哺农业、农村和农民。