(1)集体建设用地流转从严格限制走向实践探索

20世纪

80

年代以前,国家立法对集体建设用地的流转问题向来保持谨慎的态度。至

20

世纪

90

年代末,以中共中央、国务院出台的《关于进一步加强农村集体土地管理》为代表,相关政策以积极的政策精神松绑立法对集体建设用地使用权流转的严格限制

[1]

。

1999

年国土资源部在全国安排

30

个集体建设用地流转试点,集体建设用地流转在

21

世纪进入实践和探索阶段。

(2)十八届三中全会要求建立城乡统一的建设用地市场

2013年党的十八届三中全会明确提出

“

建立城乡统一的建设用地市场

”

,各项政策稳步推进集体土地与国有土地同权同价。2015年国务院在全国推行

33

个集体经营性建设用地入市试点。

2017

年国土资源部公开《土地管理法(草案)》(征求意见稿)其中增加条款

“

集体土地所有权人可以采取出让、租赁、作价出资或者入股等方式由单位或者个人使用

”

。随着法律修编完成,集体建设用地的规范流转及其权能将得到法律保障。

a.北京市集体建设用地创新利用的必然性

(1)创新利用是全面开放集体建设用地入市的过渡阶段

伴随城镇化的推进和市场机制的完善,集体建设用地的资产属性凸显,建立城乡统一的建设用地市场成为迫切要求。但当前社会环境和制度条件尚不允许全面放开集体建设用地入市,因此积极探索集体建设用地创新利用是集体土地入市的过渡阶段和必然选择。

(2)创新利用是盘活存量土地和发挥土地价值的必然要求

当前集体建设用地利用粗犷,且未能发挥土地资产性价值。20

13

年,北京全市农民人均集体建设用地

611

平方米,集体产业用地地均产出

800

万元

/

公顷,不及亦庄开发区的

1/20[2]

。

2014

年,全市农村居民收入

20226

元,仅为城市居民收入的一半,其中财产(资产)性收入仅占

11%[2]

。现状对集体建设用地的创新利用提出迫切需求。

(

3)创新利用是推进建设用地减量提质的重要基础

北京市用地减量任务主要由集体建设用地承担,集体建设用地创新利用是减量提质的基础。创新利用引入多元主体,发挥人才资金优势,厘清产权和利益关系,增强减量的实施性。土地集约利用、高效产出,提高减量提质的现实可能性。

(4)创新利用是实现进一步城镇化的重要保障

目前北京市的土地储备已进入存量优化阶段,储备库规模已不再增加,国有土地供应紧缩[3]。北京市仍然处在城镇化的加速时期,对土地资源的需求仍然较大。集体建设用地创新利用模式将盘活农村存量土地,为进一步城镇化提供用地支撑。

b.北京市集体建设用地创新利用的可能性

(1)北京市稳步推行集体建设用地改革试点

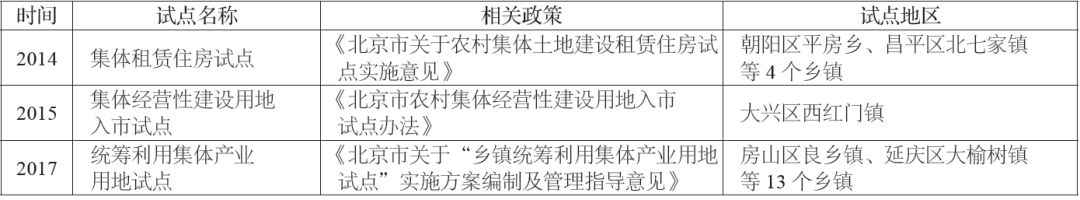

自十八届三中全会以来,北京市稳步开展集体租赁住房试点、集体经营性建设用地入市试点、统筹利用集体产业用地试点等集体建设用地改革试点(表1)。

表1 十八届三中全会以来北京集体建设用地改革试点汇总表

(2)北京市相关政策及试点经验为创新利用奠定基础

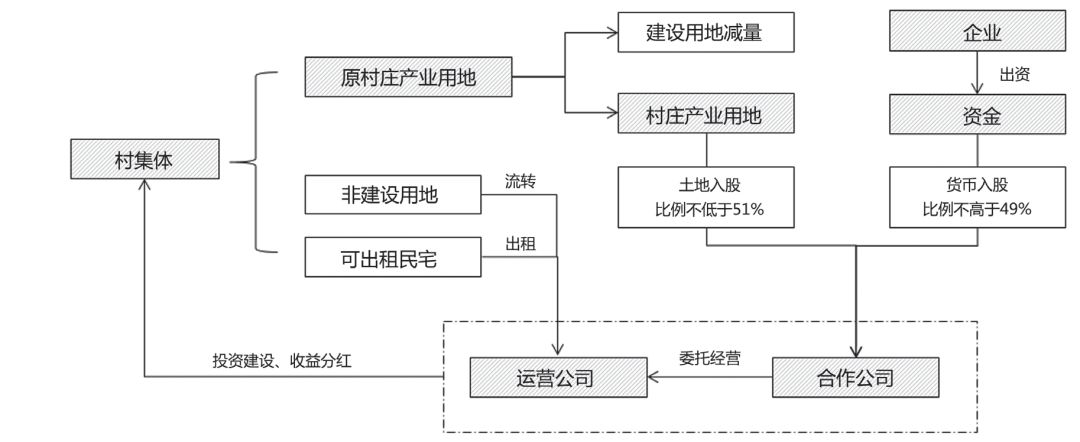

根据北京市相关政策和试点经验,将现有集体建设用地创新利用内容概括如下(图1):

图1 北京市集体建设用地创新利用示意图

①以土地使用权入股为流转方式,以村企合作

为开发模式。集体经济组织在新成立企业的持股比例不得低于51%,入股期限最高不得超过

40

年,且应有保底分红

[4]

。

②用地标准要求符合北京市减量发展要求。要求加快推进低效集体产业用地拆除腾退方案,按照

“拆多建少”“先腾退、后建设”的原则进行实施

[5]

。

③利用集体建设用地发展的产业类型须符合国家首都功能的战略定位。

④集体建设用地创新利用,伴随着非建设用地的流转和保留民宅的出租。

a.非市场机制下的土地资产价值体现

(1)土地资产价值评估难服众

在我国城乡二元用地体制下,集体土地只能通过征地进入国有土地市场。集体建设用地的市场机制尚未建立,土地不能在市场中体现资产价值。创新利用中,集体建设用地通过评估入股实现价值量化,即以非市场化方式体现土地价值,因此评估结果难以使各村集体信服。

(2)村庄土地入股权重难协调

土地入股权重直接关系收益分配,若干村集体共同入股成立镇级联营公司,持股比例成为关注焦点和博弈内容。土地价值评估难以使各集体信服,利益问题关系重大妥协退让空间小,土地价值影响因素广泛作用复杂,入股权重分配常出现难以协调的局面。

(3)村企收益分配比例不合理

与国有土地上的开发模式不同,集体土地中企业承担从拆迁安置、土地整理、开发建设至运营管理全过程的成本,均需投入极高的人财物力。政策规定村集体控股,以股权比例作为收益分配依据,企业将入不敷出。

b.制度设计与现实需求相违的土地权利转移

(1)土地使用权能转移不充分

据《公司法》规定,公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。土地入股等同将土地使用权由村集体向村企共建的合作公司流转。根据政策规定,集体经济组织持有合作公司控股权,企业对入股土地仅有部分决策权。对企业而言,入股是一种受限的土地流转方式,所得土地权能并不充分。

(2)房屋产权难分割

根据《房屋登记办法》第八条:

“

办理房屋登记,应当遵循房屋所有权和房屋占用范围内的土地使用权权利主体一致的原则。

”

即房屋产权的登记必须以土地使用权为前提。因此创新利用中,房屋产权只能登记在合作公司。企业为保障利益,要求实现房屋产权分割,房屋产权分割要求土地使用权向企业让渡,作为股本,土地使用权的流转伴随着村集体的股权稀释,丧失控股权。

a.合作关系建立被动,合作意愿达成存在阻碍

(1)村企关系搭建中,村集体处在被动地位

目前村企合作关系的搭建方式可分为

“

引介型

”

和

“

主动型

”

。

“

引介型

”

主要指依靠上级政府或人际关系向村庄引介企业,

“

主动型

”

指企业主动向村庄寻求合作。在这两种关系搭建方式中,村庄均处在被动状态。村庄尚没有主动寻求合作的有效渠道和平台。

(2)合作意愿达成中,前期利益分配存在争议

增收是村企合作意愿达成的重要基础。出于自我保护和风险规避,村民要求一次性大额的补偿作为合作意愿达成的前提。企业负担高成本投入,要求前期收益先用于缓解还本付息的压力,在中长期逐渐实现村民增收。村企前期收益分配阻碍合作意愿达成。

b.企业利益保障机制尚未建立

(1)企业高投入成本,产权归属村集体

创新利用是集体土地入市的过渡探索阶段,企业作为重要探索实践主体,在经济上承担更多村集体利益保障的义务。村集体控股村企共建的合作公司,企业高成本投入在法律上归属村集体所有,自身利益保障处在机制的薄弱环节。

(2)合作进退机制缺失,企业参与成本高筑

当前村企合作中,尚无企业准入标准及合作解除要求,容易导致合作企业频繁更替。各企业在村庄中的投入逐渐堆叠,形成后续其他企业介入合作的门槛和成本。此外,企业之间主营业务不同,企业的投入成果在更替中不易转化为产出。

(3)产业运营环境受制于村民配合程度

企业利用集体土地进行产业运营,与村集体生活环境的空间关系紧密,产业运营环境的稳定性要求企业长期维护村民的配合度。收益分红是提高村民配合度的重要因素,产业运营受市场等不确定性因素影响,企业运营环境长期面临着潜在的不稳定性。

(4)企业面对未来集体土地入市的公平性挑战

土地入市要求各企业之间公平竞争,参考我国南方城市集体建设用地的入市经验,集体建设用地入市后普遍存在土地高溢价现象。较早介入村企合作的企业为保护前期投入成果,将面对集体土地入市的公平性挑战,背负高成本地价。

c.村庄利益保障机制尚未成熟

(1)利益保障机制未完善,村集体与企业共同面对市场风险

社会资本的介入对村集体而言机会与风险并存。一方面村庄更新发展带来机会,另一方面要求村集体与企业共同面对产业运营中的市场风险。村集体收益取决于企业运营管理,村民利益保障制度尚未完善,村民在“失地”的同时,面对更多风险。

(2)村企合作过程中,村集体主导权较弱

企业具有资金和人才优势,在村企合作中占更多主导权。现行总体规划普遍存在重镇区轻镇域的问题,对村庄发展的引导作用较弱,给企业主导权留下更多空间。因此在村企合作中,容易出现合作关系失衡的问题。

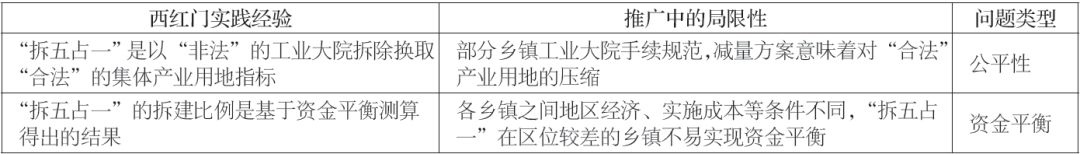

a.集体产业用地“拆五占一”的减量方案存在局限性

目前北京市统一采用“拆五占一”为集体产业用地减量方案,该方案源自大兴区西红门镇的实践经验,并以资金测算为基础。推广过程因各乡镇经济条件及实施成本存在差异,减量方案适用程度不同,因此存在一些局限性(表

2

)。

表2 “拆五占一”减量方案局限性汇总

b.宅基地“集中上楼”的更新路径存在局限性

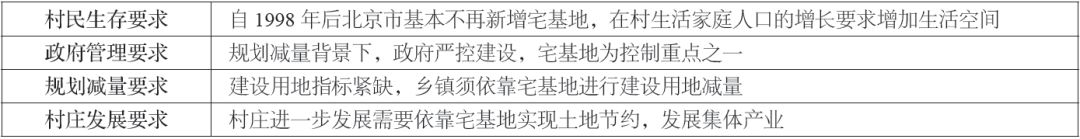

宅基地的更新利用既有村民生存要求,也有政府管理要求。此外,北京市山区乡镇工业大院较少,完成减量任务及实现村庄发展需依靠宅基地提供用地支撑。因此宅基地更新利用需求迫切(表3)。

表3 宅基地更新利用要求汇总

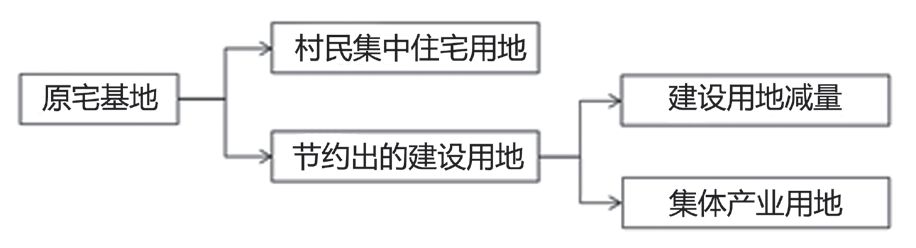

(1)“集中上楼”为主的宅基地更新路径存在局限性

目前宅基地以“集中上楼、节约用地”为更新利用的主要方式(图

2

)。但“集中上楼”是偏城镇化的更新利用方式。基于风貌保护及政府管控的角度,远郊地区村庄均不允许村民住宅以过于城镇化的形式进行更新。

图2 宅基地“集中上楼、节约用地”更新路径示意

(2)宅基地减量尚无政策支持可行方案

尚无相关政策明确宅基地减量方案,宅基地减量尚无参考及依据。此外,利用闲置宅基地减量在复垦可行性等实施问题上有待考证。因此宅基地减量,特别是保留型村庄的宅基地减量实施在操作上尚存在较大困惑。

c.集体建设用地统筹机制尚未完善

(1)全镇域的用地统筹机制尚未成熟

企业的本质是营利机构,天然具有逐利性,在追求利益最大化的驱力下,优先寻求具有价值潜力的集体土地进行开发。在缺乏镇域统筹机制的现实中,优先介入的企业倾向于抢占资源优质的村庄,“挑肥拣瘦”的挑选行为导致资源相对劣势的村庄被剩余。

(2)全镇域用地减量指标统筹机制尚未建立

北京市建设用地减量指标目前分配至区县层面,尚未下达至乡镇层面,各村集体的减量指标尚无明确参考依据。建设用地减量总指标为固定值,各乡镇、村庄建设用地减量规模直接相互影响,在缺乏统筹的情况下,减量指标成为各集体之间的博弈内容。