本文字数:

5778

字 预计阅读:

17

分钟

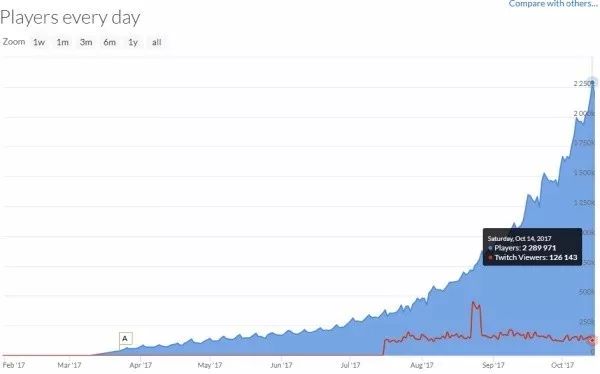

《绝地求生:大逃杀》从今年3月上线至今,目前同时在线人数已经超过DOTA、CS:GO等热门游戏,绝对是2017年不可忽略的现象级游戏。

作为一个营销专业出身的创业者,自然要去了解琢磨一个现象级流行背后,到底蕴含着什么原理。

对于内容型现象级产品,体验是最好的研究方式。

在打完100多场比赛后,我竟然从游戏中应证了不少创业中用到的战略。

也许是因为商战理论就脱胎于军事理论。

而吃鸡这款游戏对于真实战斗环境的还原,使得商战理论在游戏中的迁移使用,有了完整的前提条件。

迁移和融通

是认知学习法中非常重要两个概念,据此,我们可以通过吃鸡来迁移练习商业中的战略,以及战略背后的思考方式,而不是纯粹的为打发时间而玩游戏。

为了说明商战理论如何用于吃鸡,首先得对吃鸡游戏的环境和机制做一个介绍,你会发现,这与真实的商业环境非常类似。

吃鸡中的游戏机制

先说一下吃鸡的游戏机制,方便没有玩过的朋友理解。

吃鸡的游戏目标就只有一个:

活到最后

。

游戏中的地图是8kmx8km,一共64平方公里。

对比厦门岛差不多是这样。

游戏中的所有物体,无论是房屋、树木、汽车、桥梁、人物,均按照真实比例设置。

例如跑步速度,最大6.3m/s。如果是持枪跑,速度会降低到4.8m/s,完全按照真实世界的比例缩放。

每一局开始,运输机在地图上空随机挑选一个方向直线飞过。

在航线上的任何时刻,飞机上的100人可以任意选择跳伞点。

跳伞后,可向前后左右任一方向,滑翔到自己选择的落脚点。

每个人落地后,都一无所有,装备都靠捡,装备好坏看运气。

所有人跳伞结束后,地图随机划出安全区域,并开始倒计时。

倒计时结束,毒圈(蓝色)开始从地图边缘向安全区域(白圈)缓慢收缩,速度快于人最大奔跑速度。

人若处于毒圈外,血量会逐渐下降。

1号毒圈收缩完毕,在1号毒圈内,又会随机划分出更小的2号毒圈。

以此类推,逐渐缩小到7号圈,直径差不多15米左右。

如果7号圈还不能决出胜负,1分钟后将会缩小到只能容纳一个人的圈。

活到最后的那一个人,就会收到“大吉大利,今晚吃鸡”的吉言。

这种游戏机制非常受欢迎,原因在哪呢?

到编剧方法论中去看看。

《故事》这本编剧书,提到了优秀的故事模板,都包含这样的桥段:

主人公本来生活安好,一件事出现,主人公被迫去完成一个目标,否则他就会遭受损失。

但在完成目标的过程中充满了阻碍,主人公克服障碍快要完成目标时,一个更大的阻碍出现,主人公不得不继续克服阻碍前行。

在每一个阻碍出现时,一定要让主人公不得不做的决策和他的人格底线相矛盾。

具有这样要素的故事,对人非常有吸引力。

吃鸡的大逃杀游戏机制,创造了这样的故事模板。

每个人落地后,资源紧缺,有四处搜索物资的动机。而毒圈随机出现,就会造成跑毒和搜物资之间的目标矛盾。

如果运气好,在毒圈内,你便没有如此矛盾。而在毒圈外的人,就会遭遇这样窘境。

距离毒圈近,还可以搜索一会儿物资。距离远,得立刻满上寻找载具,否则会死在跑毒的路上。

除了毒圈,其他玩家也是你实现目标的阻碍。

造成玩家死亡的主要原因是其他玩家。

随着毒圈越来越小,玩家与玩家之间的遭遇概率会越来越高,冲突也越来越激烈。

大逃杀机制的均是如此,在《饥饿游戏》《行尸走肉》等类似的影视作品也能看到其影子,不过毒圈换成了僵尸或者怪物。

这些大逃杀品类的内容作品在商业上都非常成功。

说完了游戏机制,再来看看吃鸡中的真实环境,是如何加深逃杀机制给人带来的体验。

吃鸡中的真实环境

吃鸡中对于真实环境的还原到了宁人发指的程度。

举个例子,枪声。

你可能会疑惑,枪声?这有什么特别的?

玩过吃鸡的朋友可能知道,一枪向你打过来时,有时你根本听不清是哪个方向打来的。

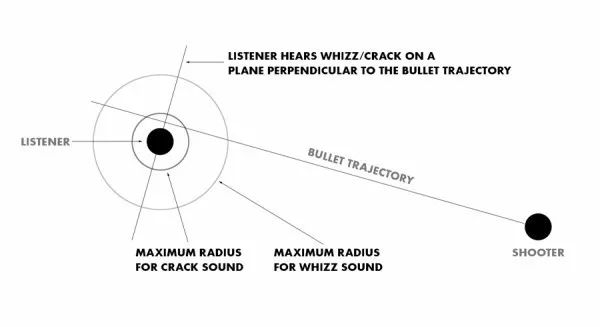

因为这一枪会有三响:

1、子弹离开枪管时的枪声

2、子弹飞过你身边时“咻咻咻”的流弹声

3、子弹击中物体时的撞击声

如果子弹是超音速的,通常先是流弹声在耳边响起,然后是子弹撞击声,最后才是枪声。

如果遇到9毫米这种亚音速子弹,通常就是先枪声,再流弹声,最后撞击声。

另外,流弹声有多普勒效应,如果左边听到多普勒流弹声,枪声通常是在正前方和正后方响起,因为流弹声和枪声两者传播方向相互垂直。

如果遇上一个缺德的小坏蛋装了消音器,你就完全无法判断枪从哪打来的。

如果枪声非常密集,流弹声和枪声是混在一起的,例如第一枪的枪声和第二枪的流弹声同时出现在你耳边。

你看,光一个枪声就可以把萌新给搞疯掉:明明听到是这个方向,但子弹却从另外一个地方打过来?

再举个例子,弹道。

不同子弹的初始速度和射程不同,在空气阻力下,子弹会下坠,形成抛物线。

具体下坠多少,看枪的种类和射程。

真实的战斗环境,敌人通常是快速移动的,你要在800米开外射击,就要预判,因为子弹飞行过去需要时间,还有下坠。

在远距离狙击时,我常有在《守望屁股》里玩半藏(弓箭手)的感觉…

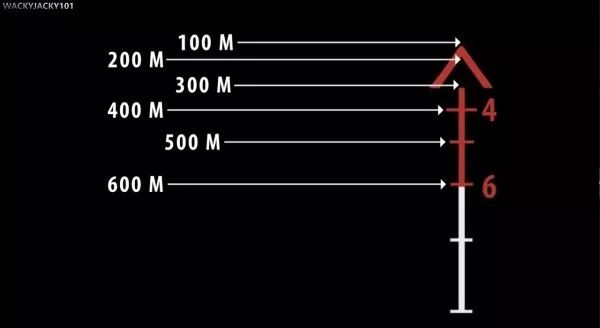

更宁人抓狂的一个例子就是,倍镜。

2倍镜,4倍镜,8倍镜,15倍镜。

现在问题来了,当你瞄准敌人时,要判断出敌人与你的距离。

根据不同的距离,在倍镜下选择不同的准心瞄准。

那又测定对方离你多远?打开地图看比例尺,以及根据倍镜中的刻度标尺。

这完全是根据真实狙击倍镜设计的,所以去研究一下真实的倍镜如何做距离测算。

这样的操作,有点丧心病狂....

通常情况下,发现敌人时,你根本没有那么多时间去算,而是直接开镜射击。

敌人与你的距离不同,射击方式也得变。

针对10米内的敌人,直接点击鼠标左键射击,但散射很严重。

50米以内的敌人,点一下鼠标右键进行腰射效果最好。

更远的距离,点击鼠标右键两次,开倍镜射击。

如果射击方式选错了,好则无法打到敌人,重则直接成盒(死亡后会留下物资盒,俗称送快递)。

例如,我就曾经在10米距离,一紧张就开8倍镜射击,完全糊在对方脸上,对方一移动根本无法瞄准,被对方一转身击毙。

游戏中的枪械有不少,不同枪械有不同的特点,哪些适合狙击,哪些适合近距离,哪些适合巷战,哪些适合攻城…

总之,吃鸡游戏的深度一时半会儿啃不下来。

吃鸡与创业的类似之处

理解吃鸡的游戏机制和环境,你才能明白,这必然衍生出多种多样的战略和打法。

这和商业环境很类似,决定胜率的维度实在太多,以至于决定“赢”的方法多种多样,对于不同能力、资源、认知的选手都有适合他们的打法。

这里,我主要说两种常见的打法,不仅在吃鸡中常用,创业中也常用。

1、技术强劲的选手选择正面刚

吃鸡中的高手,很多是电竞职业出身的。

电竞职业的训练,和体育训练没什么差别。

守望先锋职业赛的团队,每天练习12小时,有职业的教练设计训练流程,像足球一样,刻意练习最基本的射击、弹跳、配合、压枪等操作。

所以,这个技能肯定是练得多就打得好,练得少就怼不赢。

这样的选手,在跳伞时很少会去边缘地带当孤狼,而是哪儿人多就去哪。

一个人可以灭一个城,捡完这里最好的资源。

这样的对手,我真遇到过,完全怼不赢。

这就像创业中的梦幻创业团队,从创始人到联合创始人都有非常漂亮的履历,拿了最多的钱,背靠BAT大腿。

这样的团队,绝对不会去做一个很小的市场,必须是大市场。

没有资源,没有技术的小团队,去这样的市场,最后通常是默默出局。

2、技术薄弱的选手靠边缘苟

苟…此处并非暴力膜。

吃鸡中的苟战略,换在商业中类似于

颠覆式创新

,即

边缘切入战略

,避免与任何人正面刚枪。

我吃过的鸡,主要是靠苟+60分的射击操作。而每次正面刚,都会挂在半路。

在《王者荣耀》这样的游戏机制中,永远避免不了正面刚,你不可能像吃鸡一样,20分钟躲在一个房间里不出来,等到仅剩一个人时,再出来给丫一枪获得胜利。

所以,靠边缘苟吃到鸡的人不在少数。

源于《红警》,伪装成灌木丛的玩家被称之为幻影坦克

源于《红警》,伪装成灌木丛的玩家被称之为幻影坦克

即便是职业选手,遇到猫在地上的伏地魔、躲在草丛里的幻影坦克、蹲在树后的LYB(lao yin B)、偷偷上车的平底锅刺客,被崩掉也是常见的。

这和商业世界就更像了。

阿里的边缘切入

《基本长青》写于上个世纪80年代,里面列举的企业,在今天早已跌出了市值全球前十。

互联网时代的大企业,并不是过去工业时代大企业的延续。在互联网刚刚诞生的时候,几乎没有大企业重视它。

而是那些在传统商业领域无法立足的人,进入到了最边缘的互联网领域。

马云在创建阿里巴巴之前,在传统行业中创业失败三次,互联网进入中国后,一开始还只是一个很小的领域,但马云非常坚定的要做互联网,通过互联网服务中小企业。

传统行业中服务中小企业的是经贸行业,而通过互联网这个工具,能实现更高的效率。

但互联网刚出现,服务提供者和使用者都很少,传统的经贸公司完全看不上这一点市场份额,这给了马云边缘切入的机会。

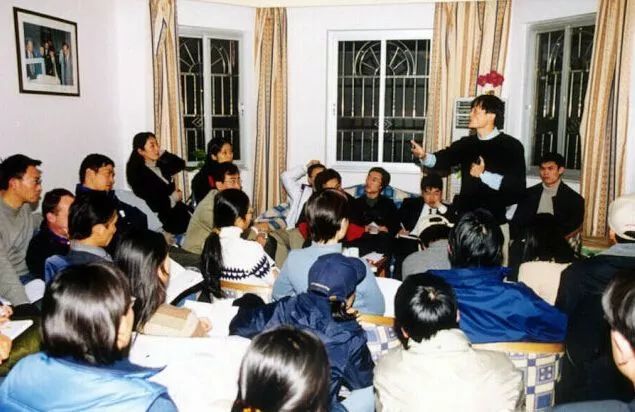

阿里的纪录片中,有早年马云对十八罗汉的演讲,可以看到,大部分人都是很迷茫的,甚至不太相信马云。

马云说,当年他看到互联网,跟三十多个人讲,二十多人都不信他。

互联大佬在刚开始创业时,就整个商业环境来看,他们都处在主流商业的边缘地带。

今天,却是在商业环境的中心。

微信支付偷袭支付宝

当年微信支付偷袭支付宝一战,也是经典的边缘切入战略。

我记得13年到广州求学,看到四处都是微信支付的户外广告。

但在福建、四川,几乎没有人在使用微信支付。

在14年,微信支付做了红包功能,这个杀手级功能在春节期间完成了几亿的绑卡量,是支付宝过去7年的完成量。

难怪马云称,这完全是一次珍珠港偷袭。

支付宝服务的客户主要是中小企业和消费者,主要使用场景是消费场景,而不是社交场景。

社交对于阿里就是完全的边缘市场,受制于资源、流程、价值观,想做但坐不了。

而社交中红包的使用频次,在春节期间可以达到全民级别。

微信支付从此切入,如入无人之境。

在那之后,很快我就发现,菜市场卖菜的大妈渐渐开始用微信支付收款了。

今天,几乎满大街都是。

吃鸡与边缘切入战略

《创新者的窘境》一书中,对于边缘切入战略有深入的讲解。

所谓边缘切入,就找一个巨头完全不在乎,即便看到了也做不了的市场切入。

为什么巨头不在乎?即便知道了也做不了?

公司存在的唯一目的就是盈利,要对投资人的财务回报率负责。

边缘市场的份额仅有主流市场份额的零头,财务上不具备吸引力。

受制于公司原有的资源、流程、价值观,服务边缘市场的项目获得公司内部的支持就更少。

善友老师讲过的案例中,我最喜欢的就是苹果vs诺基亚。

为什么过去占有世界手机市场90%份额的巨头,突然就轰然倒下?

善友教授讲这个案例要花一整天,我做了非常多的笔记,此处就不详述细节,但我可以用吃鸡游戏来打比方。

苹果如何吃到本属于诺基亚的鸡?

诺基亚这样的职业选手,最喜欢热门航线,只跳人多的地方,因为他技术好,可以靠干掉别人来获取足够好的物资,比起自己去搜快多了。

苹果可不能直接跟诺基亚正面刚,此时的手机市场是功能机的天下。他跳到了一个边缘区域:智能手机市场。