12月14日,余光中辞世,我先想起的,居然是二十多天前去世的前TVB掌舵人方逸华。当时,我在悼文中提及方逸华人生的最大转折——在邵氏日渐衰微时,将重心转向TVB,就此缔造人生第二段神话。

邵氏的成功,源于大中华意识的国语片。当时的香港电影人,政治立场无分左右,都不免一腔乡愁,因此将“大历史”与山河之美视为最佳题材,并以此慰藉那些身在香港却心怀故土的异乡人。但邵氏的衰落,也恰恰因为在上世纪70年代的经济腾飞后,“我城”意识渐入人心,仅仅将香港视为公司注册地的邵氏就此难敌讲述香港故事的嘉禾。转战TVB之所以成就了邵逸夫和方逸华的第二段神话,并不仅因电视的普及,而是因为“我城”意识随着电视哺育了一代香港人。

香港电影人如此,台湾文化人又何尝不是如此?无论主动赴台,还是种种因缘际会而被迫留台之人,也不管持何立场,在那两岸相隔的岁月里,总难免触动乡愁。

台静农便是一例,1946年,他应许寿裳之约,前往台湾编译馆工作,然后任台湾大学中文系主任。1949年,他曾打算重返北平,却因为家累太重,实在买不起船票而未能如愿,有生之年再也未能重返大陆。临终前,他引用前人诗句抒怀,“忽惊此日仍为客,却想当年似隔生”,他还有绝笔诗:“老去空余渡海心,磋跄一世更何云?无穷大地无穷感,坐对斜阳看浮云。”诗并不好,可那“磋跄一世”的苦闷,“空余渡海心”的惆怅,却会让一代人感同身受。

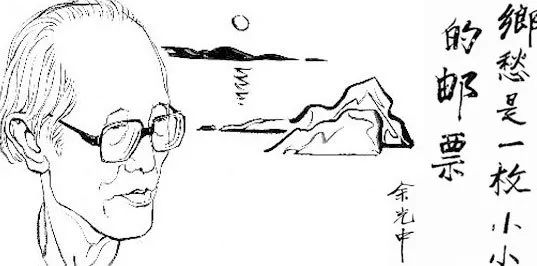

所以,许多人对余光中的认识虽仅是一首《乡愁》,却已将之视为大师。《乡愁》甚至是我所读的第一首新诗,在我孩提之时,便知道有这样一首诗,有这样一个人。

这当然与文化和认知上的差异有关。别说当年,即使今天,大多数大陆人对台湾文坛也并不熟悉,台湾文学的语境和文字,也与我们所接受的大陆文学颇有差异。人们更愿意穿越文字本身,在社会性乃至政治立场上寻求自己认同的东西。《乡愁》就这样走入大陆,成为标签。

余光中的乡愁并非强说愁。生于南京的他,幼年便因战乱逃离故乡,辗转避难于重庆,度过中学生活,后考入南京读大学,谁知尚未毕业便在内战炮火中再度逃亡,客居台湾。他的前二十年,就这样与中国的大时代交织。可是,这“蒲公英的岁月”仅仅是个开始。

这代人的最大悲剧,就是身处这个大时代,即使生性不爱政治,也难免被政治所牵绊。一首《乡愁》被赋予了极大政治意义,使得余光中在中国大陆成为文化象征的同时,也成为了某种难以摆脱被操纵命运的符号。当然,当事人是否甘之如饴是另一回事。酷爱回大陆演讲的余光中,乡愁也随之巡回,主动抑或被动,也许只有自己才清楚。

余光中自己倒是说过:“凡是中国作家都有一点乡愁,不管是不是到海外去。二十年后的上海就不是当年的上海了,二十年后的湖南就不是以前的湖南了。时间变化,也会带来乡愁,乡愁也包括历史文化,也不仅仅是地理,并不完全取决于空间,还取决于时间。《乡愁》那首诗很简单明了,看完就会背。大半人也不会去追踪我的其他诗,所以《乡愁》就等于我的一张名片,它垄断我的观感,这张名片大得把我整个人都遮住了。其实我的作品把乡愁拿掉,还很多彩。比如说,我去大陆演讲,说:‘今天不讲乡愁了’,大家好像很失望。”

这算不算“成也《乡愁》,败也《乡愁》”?

更让人唏嘘的是,以《乡愁》成为象征的余光中,其人生轨迹与被强加的政治立场并不一致,甚至曾经相悖,以至于被某些人揭批。其实,随时势而漂流,本是大多数人的人生常态,为尊者讳大可不必,但过分夸大也不应该。上世纪五六十年代,这边有人歌功颂德或违心大书“我有罪”,那边则大写狼来了批判乡土文学,都是时代强加,谁吃相更好看,或说没那么难看,还真难说。我一向不赞成无底线的宽容,可过往百年的大时代,中国知识分子的彷徨与挣扎,命运之戏剧性,早已给所有辉煌和黯淡都刻上了无奈的印记。

写过太多悼文,对这一代知识分子,最难写之处便是无法将其人生、其作品与大时代割裂。《乡愁》便是如此,以诗而论,它清新隽永、结构也算精巧,但若无这大时代的推波助澜,断难达到如今的高度。

如果我要冒充诗界内行,当然要这样说:名气最大的《乡愁》绝非余光中最好的作品。可是,你无法否认,在大多数人的认知中,余光中就是《乡愁》,《乡愁》就是余光中。

这很容易让人忽视余光中漫长人生中的写作轨迹。早年的他曾是西化急先锋,“少年时代,笔尖所染,不是希顿克灵的余波,便是泰晤士的河水。所酿也无非一八四二年的葡萄酒。”之后则是回归传统,提出“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”。

这也很容易让人忽视余光中诗风的多变,忽视了乡愁之上的家国情怀,忽视了他的“右手写诗,左手写散文”。别忘了,与之交集甚多的陈芳明,也曾评价他“以诗为经,以文为纬,纵横半世纪以上的艺术生产,斐然可观;那已不是属于一位作者的毕生成就,也应属于台湾文坛创造力的重要指标。从旧世纪到新世纪,从扬眉少年到慈眉老年,由于他同时经营两种文体,任何一个时段都从未出现歉收的迹象。”虽然我并不喜欢余光中乃至许多台湾作家的散文,不喜欢过多词语的堆砌,但余光中的“不歉收”,却也是事实。

但如果你非要拨开《乡愁》制造的帷幕,去探寻余光中的人生,又往往会在一桩桩论战与公案前难以判断。与杨绛等逝者一样,就在去世当日,纷争已起。仅仅读过一首《乡愁》的人忙不迭地在朋友圈里点蜡烛,知识分子们则在探讨那些旧事钩沉,孰是孰非。

这是怎样的人生?海峡这头的人看到他人生的辉煌,海峡那头有人盯着他人生的暗面;大多数人只看着他那首《乡愁》,还有一些人认为《乡愁》根本不值一提;有人说他登堂入室,有人认为他盛名之下其实难副;有人将之视为泰斗,有人质疑他的为人……

要有多少个分身,才能应付这因大时代而分裂的人生?

恰好,他写过一篇《假如我有九条命》。他写道:一条命要用来专门应付现实的生活,一条命要留在台北的老宅,陪伴父亲和岳母,一条命用来做丈夫和爸爸,一条命用来做朋友,一条命用来读书,一条命应该完全用来写作,一条命专门用来旅行……其实,真要有九条命,用来应付人生毁誉,怕也嫌不够吧?

原标题:《假如余光中有九条命》