人物关系是《齐物论》的核心议题,人对于万物的态度,又与其对“自我”的理解方式密不可分。

因此,“吾丧我”作为《齐物论》的开篇命题,实统领了庄子的齐物之思。

“吾丧我”的语义内涵和哲学寓意是丰富而模糊的,对它的解释吸引着大量学者;新世纪以来,仅《哲学研究》就发表了陈静、罗安宪、陈少明三位先生的专题论述。前人的论述分为两种路径:其一,“吾”和“我”有根本性的语言差异,从“小学”出发考证二者之别是理解“吾丧我”的基础。其二,“吾”和“我”之间没有本质不同,语言辨析无法呈现庄子思想的微妙之处,《齐物论》的本文分析是理解“吾丧我”的唯一方式。这两种路径的不同,也体现出哲学界对“训诂通义理”的不同态度。

本文对“吾丧我”的探讨,是从传统“小学”通往哲学的一次尝试;对“吾”“丧”“我”的词源意义的考察,是这一尝试的起点。通过汉语词源学方法,我们将探讨这样一些命题

:“我”和“吾”的词源意义与精神实质是什么?“丧”是怎样的一种精神运动?“吾丧我”是如何统摄《齐物论》的思想体系的?

这些命题的探讨,均有助于我们理解“吾丧我”在《齐物论》及《庄子》中的核心意义。

通过“小学”考证探讨“吾”与“我”的不同,是理解“吾丧我”的重要路径。前人的研究体现为三个角度:

语义、语用、语法。

《说文》:“吾,我自称也”,“吾”和“我”的词义并无本质不同,因此,学者多通过语用特点、语法位置的对比来展现其差异。如陈少明先生指出,“‘吾’是一般的自我称谓,故它常作为主语使用;‘我’则相对于与非我关联时的自称,如今天沿用的你我、人我甚至物我等说法,他可以用作宾语,也可以用为主语。”[1]这是典型的语用、语法的辨析。但正如陈静先生所言,这种差别是“倾向性”的,而非“规定性”的,我们看不到“吾”和“我”之间具有鲜明的“概念性的分别”[2]。

“概念性分别”的不足让“吾”与“我”的辨析陷入含混,问题在于,这是否是语义比较的唯一视角?或者说,语义是否完全等同于概念?对此,词源学研究为我们提供了重要启示。汉语词源学是训诂学的重要内容,它在公元2世纪就已奠定基础,由表意汉字的系联入手探求汉语造词的音义理据。这一理据被称为“

词源意义

”[3],王宁先生指出,

词汇意义

是显性的、概括性的,词源意义则是隐性的、意象性的。所谓“隐性”,指它不直接出现在具体语境的言语之中,其基本意义单位不等于词汇学范畴的义项;所谓“意象性”,则揭示了先民为事物命名之际,理解与选取事物的形象特征并将其作为命名理据的内在机制[4]。词源意义是在同源词的滋生过程中由词根或源词带来的造词理据,关于它的特点,我们可以举例说明:

“壁、臂、嬖、僻、避、劈”同源,其词源意义是“位于侧边”。墙壁是房屋之四边;两臂在身体之两旁;嬖人为君主之“左右”,其地位居于侧边;偏僻之处位于侧边,而非中央;逃避是向四方逃窜;劈开事物,分为两半,也有从中央挤向两边的特点。

我们看到,“位于侧边”是一种意象性的意义内涵,它是“壁、臂、嬖、僻、避、劈”共同的造词理据;与此同时,它在这些词汇的言语使用中并不显现,是隐性的,与词汇意义有着本质不同。词源意义的特点决定了词源学方法对“吾丧我”的适用性。

首先,词源意义和词汇意义的关系是辩证的,前者相同,后者则不同;后者相同,前者则不同。

以“避”组字为例,它们具有共同的词源意义“位于侧边”,但“墙壁、两臂、嬖人、偏僻、逃避、劈开”的词汇意义则完全不同;“避”和“逃”是词汇意义一致的同义词,从词源上看,“逃”与“跳”同源,其词源意义来自“高跳”意象,与“侧边”毫无关系。正因如此,“吾”和“我”在概念层面(属于词汇意义)的一致性,恰恰说明了它们的词源意义是不同的;二者之间缺乏“概念性的分别”,却有着“意象性的分别”。

其次,词源意义作为汉语词义的源头,不仅影响着汉语的语用特点,也在语言的根源之地塑造着汉民族文化思维的特点;

就《庄子》而言,意象性是其最鲜明的思维特征与语言风格。因此,“吾”和“我”的词源比较对理解庄子的思想意蕴与语言特点,都有重要的参考价值。

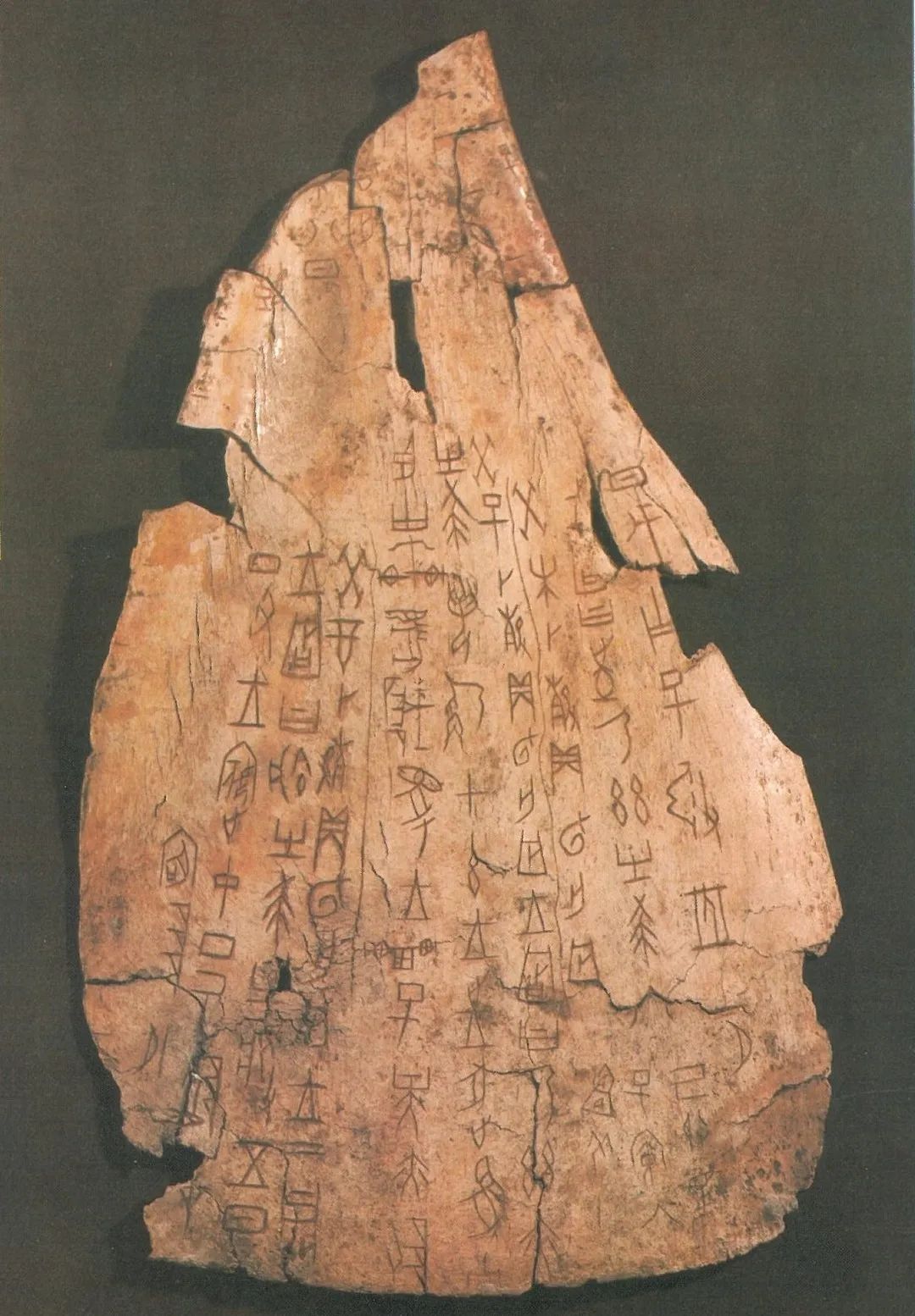

“我”的词源意义是什么?上古汉语中,“我、俄、峨、騀、硪”是一组同源词,

其词源意义与“倾斜”意象有关

:《说文》:“我,施身自谓也。或说:我,顷顿也。”“我”是自我称谓,“顷顿”是理解其词源意义的关键。《说文》:“顷,头不正也。顿,下首也”,皆为头部之倾斜。“俄”与“我”同源,本义亦为倾斜。《说文》:“俄,顷也。《诗》曰:仄弁之俄。”按:《小雅·宾之初筵》作“侧弁之俄”,“仄”与“侧”皆为倾斜之义,描写宾客酒后纵情舞蹈,头上皮弁倾斜将倒之状。“俄”又有“俄而”之义,表示时间之迅忽,事物之倾倒只在瞬息之间,故引申为此义。《段注》:“寻今义之所由,以俄顷皆偏侧之意,小有偏侧,为时几何,故因谓倏忽为俄顷。许说其本义以晐今义,凡读许书当心知其意矣。《匕部》曰:‘顷、头不正也。’《小雅·宾之初筵》笺云:‘俄、倾皃。’《广雅》:‘俄、衺也。’皆本义也。”准确说解了其引申机制。騀为马头之倾斜,《说文》:“騀,马摇头也。”《马部》:“駊,駊騀也。”駊与跛同源,皆倾侧之貌。峨、硪为山石之倾斜。《说文》:“峨,嵯峨也。”“嵯峨”即“崔嵬”之音转,《山部》:“崔,大高也。嵬,高不平也。”为山势高峻,陡峭不平之貌。《说文》:“硪,石岩也。”亦为高峻倾侧之貌。值得注意的是,甲骨卜辞中有“甲午,王往逐兕,小臣由车马硪驭王车,子央亦坠”一语,李学勤先生解释说:“‘硪’读为‘俄’,义为斜,辞义是小臣由乘车的马撞斜了王的乘车,子央也从车上堕下来了。”[5]这是“硪”表示倾斜的最早用例。

“倾斜”的词源意象和“我”的关系是什么呢?理解这一问题,先要明确庄子对“我”的反思视角。陈静先生指出,“在庄子那里,‘我’是对象性关系中的存在,永远处于物我、人我、彼此、彼是、是非的对待性关系之中,相对于不同的对象,‘我’又具体地展现为形态的和情态的存在。”[6]

在《庄子》中,对“我”的理解体现为三重角度:人物关系中的“我”、形体的“我”与精神的“我”,后两种“我”的特质又是以人物关系为基础的。

因

此,“倾斜”和“我”的关系在于,自我意识具有“倾斜”特性,它的实质是一种人物关系的不对等性。在人与物、心与万象、主体与存在之间,由“自取”而导致了以“我”为中心的关系倾斜与认识偏重。这就像一个身躯沉重的人跳上蹦床一样,他的位置往下一陷,周围的人都向他倾斜——打破均平,发生倾斜,都与“独重”的状态密不可分。自我意识亦是如此,“我”在人物关系中是最重要的,一切事物都以之为中心进行倾斜,从而形成了属于“我”的一隅,这是个体生命牢不可破的角落[7]。

“我”的倾斜是如何形成的呢?“吾丧我”之后,庄子旋即提出“三籁说”,在三籁的发展脉络中探讨“成心”与“成形”的生成机制,这是对“我”的进一步说解。从“大块噫气”到万窍之声,再到人为的丝竹管弦,“三籁”展现出由整体走向判分的、心与物共通的生成框架。其中,“大块”是宇宙混沌之象,“噫气”象征造化流行,“天籁”既是生成万物的本体之“道”,也是作为各种精神现象的内在依据的“真心”。天籁吹过不同窍穴,奏响地籁的“万窍怒号”,喻指多样性的存在样态与精神形态。到了人籁,“比竹”是对自然的仿效与规范,代表后天的执取、分别与是非。我们将其哲学隐喻表解如下:

在“三籁”的判分运动中,由“天籁”到“人籁”的过程是自然的,也是必然的。一方面,“吹万不同,而使其自己也,咸其自取,怒者其谁邪?”郭注:“然则生生者谁哉?块然而自生耳。自生耳,非我生也。……自己而然,则谓之天然。”“三籁”的生成是“自取”而非“他予”的,不依赖任何外在主宰,因而是自然的;一方面,具体心物形态的生成是精神运动和宇宙造化的规律,人文价值的不断创造是社会发展的规律,地籁与人籁都是“不得已”的必然进程。

“我”与地籁相应,天籁之风吹入地籁的不同窍穴,形成了具体而多样的万籁;进入窍穴、进入角落、进入具体的心物存在——这种“不得已”的入隅运动,是“我”得以产生的根源。

“我”的具体性与特殊性使之呈现出“倾斜”特点,在每一个人的外在样态(成形)与精神形态(成心)构成的存在角落中,“我”与整体性的世界区别开来。

就形体而言,“我”表现为“成形”的外在样态,每个人都有独一无二的身体形貌。“成形”与“成心”密不可分,“形”何以能“成”?人执之而成!它的背后是各种与身体有关的人文价值的纷争执取。因此,“成形

”成为生命悲剧的重要来源,“一受其成形,不亡以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!”

“亡”与“丧”同源,倘不能“丧”其成形[8],生命不断与外物顺逆往复,直到“终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归”。

庄子称之为“行尽如驰”,当不得已的入隅运动不能自觉与自反时,“我”的倾斜与强化、“我”与物的对立也就永不止息,这是一种根本性的存在困境。

就精神而言,“我”表现为“成心”的精神形态,这是由天籁到地籁的入隅运动中形成的精神有限性。成疏解释“成心”说:“夫域情滞著,执一家之偏见者,谓之成心。”它体现为三个特点:第一,“成心”是有限性的,在“有封”“有畛”的限定下,体现出牢不可破的自我界限。第二,“成心”是封闭性的,在《逍遥游》中,庄子用“夫子犹有蓬之心也夫”来譬喻成心,郭注:“蓬,非直达者也。”人的心灵被杂草般的观念与知识充满,固执难化。第三,“成心”的有限与封闭和“知”密不可分。《庚桑楚》:“知者,接也;知者,谟也。知者之所不知,犹睨也。”

知识是人对万物的判分与归纳,将混沌之物不断析入理性的网格;在这一过程中,人物之间的畛域与差异不断强化,从而形成了背离整体的精神角落——“成心”。

“睨”是斜视之貌,庄子将“知之不知”喻为斜视的目光,宣颖曰:“如目斜视一方,所见者不多。”用斜视的目光窥探世界,看到的景象是片面的;知识的局限来自“我”的倾斜状态,这是“偏见”得以产生的根源。

“成心”是执着成形的根本,也是人物关系不断倾斜的内在动因。“夫随其成心而师之,谁独且无师乎?”作为地籁的成心不断衍生人籁的是非分别,从而与天籁愈行愈远。这一过程中,以“我”为中心的倾斜与有限不断强化,这让庄子深感悲哀。面对这种“入隅”的存在困境,“丧我”又是怎样的一种精神运动呢?

字面上看,“丧我”容易被理解为“我”的消亡与否定。问题在于,“我”的存在是“不得已”的必然过程,否定“我”则不免指向虚无;如果庄子的精神追求意味着生命的低沉枯寂,“丧我”的现实意义也过于消极了。那么,应当如何理解“丧”的内涵呢?

战国文献中,“丧”与“亡”的意义关系十分密切[9],“亡”与“忘、芒、茫”等同源,故郭象以“忘”解释“丧我”,其词源意象是一种“弥漫而混同”的状态。

在词源互证中,可以深辨“丧”的意义内涵。《说文》:“丧,亡也。”“亡”有死亡之义,和“死”又有着微妙差异。段玉裁指出:

《亡部》曰:“亡,逃也。”亡非死之谓,故《中庸》曰:“事死如事生,事亡如事存。”《尚书大传》曰:“王之于仁人也,死者封其墓,况于生者乎?王之于贤人也,亡者表其闾,况于在者乎?”皆存亡与生死分别言之。凶礼谓之丧者,郑《礼经目录》云:“不忍言死而言丧。丧者,弃亡之辞,若全居于彼焉,己失之耳。”是则死曰丧之义也。公子重耳自偁身丧、鲁昭公自偁丧人,此丧字之本义也。

从词源上看,“死”是一种消逝的状态

,

《说文》:“死,澌也”,死者的生命犹如落在烧红烙铁上的水滴,化作一缕水气,散入虚空;

“亡”则是一种离去的状态,中国人以“亡”言死,是不忍说生命彻底消逝,仿佛只是永远离开一样。因此,和“亡”相对的不是“生”,而是“存”。

所谓“存心”“存诚”“成性存存”,这是一种理性的凝聚与集中,是精神的“在场”状态。相应的,“丧”与“亡”是理性的游离与排遣,是精神的“不在场”状态,也就是“我”的退场。那么,退场的具体方式是什么呢?离开了固有的场域,“我”又将归往何方呢?

郭象用“忘”解释“丧我”的退场方式,“吾丧我,我自忘矣;我自忘矣,天下有何物足识哉!”《说文》:“忘,不识也。”这一解释自有其训诂依据。“忘”与“识”是对立的,“识”是一种人文的标识,它与“志、帜、职、史、时、事”同源,无论标志、旗帜、职业、历史、时间、事项,都是规范社会生活的人文标识。“标”与“识”结合成词,它建立在知识体系的基础上,只有在网络状的信息关联中,坐标才能具有定位的意义。我们熟悉“刻舟求剑”的成语,“刻舟”之所以是一个失败的标记,正是因为舟的游移让契刻的参照系丧失了。

既然人文标识与知识体系相互依存,“忘”作为标记的去除,也就意味着“知”的退场,

它在《庄子》中甚为常见:

汝方将忘汝神气,堕汝形骸,而庶几乎!(《天地》)

齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。(《达生》)

忘其肝胆,遗其耳目,芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无事之业。(《达生》)

忘年忘义,振于无竟,故寓诸无竟。(《齐物论》)

寿夭俱忘,穷通不足言矣。(《天地》)

言者所以在意,得意而忘言。吾安得忘言之人而与之言哉?(《外物》)

“丧”与“忘”体现为三个层次:忘形、忘知、忘言。

其中,围绕着成形、成心产生了各式各样的价值观念——道德、规范、是非、得失、寿夭,构成了庞大的“知”的世界;语言文字更是“知”的基础,是基础性的人文标记体系。成形、成心及其背后的语言世界,是“我”得以建立的根本,也是“忘”的所指。庄子用“坐忘”概括这一理路,“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”(《大宗师》)“堕肢体”是排遣成形,“黜聪明”是排遣成心,通过自然无待的“离形去知”,摆脱了居于一隅的有限的“我”,进入到“同于大通”的整体境界之中。值得注意的是,《庄子》中的“知”与“言”具有“因言遣言”的超越性,可以成为指月式的“忘”的手段;太炎先生在《齐物论释》中论述了名言的“还灭性”,揭示出语言的这一本质特点。在这一意

义上,“忘言”即是“妄言”,“予尝为女妄言之,女以妄听之”。

妄言是大而无当之言,它超出了现实中的界限与标识,因而有虚妄之感;但这种对框架与畛域的突破,正是对语言有限性的反向自觉,恰恰又指向了根本性的真实。

庄子揭示了“知”与“言”的小大之辨,“大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。”“闲闲”是宽裕而自由的,在天籁的整体中得以逍遥;“间间”是分别之貌,在地籁与人籁的有限中倾向一隅。“炎炎”是猛烈的大火,带着哲学的彻底性和语言的革命性,将一切界限焚烧殆尽;“詹詹”是富足的现实,体现为语言与修辞的叠加。烈火烧尽之后,白茫茫一片真干净的大言之“无”和富足详瞻的小言之“有”之间,形成了鲜明对比。

对于“丧”与“忘”的境界,庄子用“芒”的意象进行表述,体现出混融无尽的思想特点。“芒乎昧乎,未之尽也”(《天下》),“芒乎芴乎,而无从出乎!芴乎芒乎,而无有象乎!”(《至乐》)由畛域回归芒昧,意味着由土地走向江湖:“封、畛、界、畴、略”这些用来划分后天分别与角落的词,都与农耕田界的造字取象密不可分;而一旦浮泛于江湖,种种界限也便浑然不识了,在《庄子》中,“相忘于江湖”本就是“丧我”的意象。

“丧”是“我”的退场,退场并非否定个体存在,而是使之当下回归于不局限场域的本始。

如前所言,“三籁”是一个“不得已”的入隅运动,入场——走入具体存在样态(成形)和精神形态(成心)是心物存在的必然规律。那么,如何在个体有限性中寻觅超越有限的原初境界呢?“丧”与“忘”揭示出退场的路径:通过“大知”和“大言”排遣成心、成形的固化偏执,让物我关系趋于平等而非倾斜,有限的“我”走向了精神世界与关系世界的完整无碍。《大宗师》说“忘而复之”,《天地》说:“忘己之人,是之谓入于天”,“

丧我”是从倾斜狭窄的地籁窍穴中的精神后退,依三籁之序不断逆行,退到开端之处,退到原初未分的天籁之中。

无独有偶,海德格尔也认为“前行却不是进步,而是行到最邻近处,这邻近带我们后退,退到开端处”[10],恰可与此参照。

“我”退场了,走向了“吾”。什么是“吾”的境界呢?

庄子用“吾”表示“我”退场之后的本源性状态,它与“五、晤、啎、午、忤、遇、迎、逆”等同源,《说文》:“五,阴阳在天地间交午也”,其词源意义是一种“相遇”状态

[11]。

陆宗达、王宁先生从“午”出发,考察了它们的词源特点。午象杵形,“杵是舂米的工具,抵捣是杵的动作,所以,午引申为抵御、对抗,又引申为相对、相遇、相触,又引申为禁止。从吾之字多为午的同源字。如啎有逆义,晤有相对、相遇之义,圄、敔有禁御之义,衙有逆止之义,龉有相恶、相触之义,语有论难之义,吾与汝为对称,都是午的同源字。”[12]在《庄子》中,“相遇”又有怎样的特点呢?

首先

,“相遇”是一种均平的状态,而非倾斜的。人和万物之间并没有“独重”的一方,既不滑向于“我”,也不滑向于物,而是在均平的关联中互相敞开。正因如此,“相遇”中的人与物具备了本源性的平等关系。

其次

,“相遇”是一种无待的状态,人物之间不再是主体与客体的关系,不再是“我和它”,而是“我和你”——马丁·布伯早年编译《庄子文选》,深受庄子哲学之影响。他在《我和你》中说道:“基本词‘我—你’只能用整个的生命说。召集,向着整个的生命融化,当然不能只是靠‘我’,但也不能没有‘我’。挨着‘你’,就有了‘我’。……所有的真实生活,都是相遇。同‘你’的联系是直接的。我和‘你’之间没有概念性,不用预先知道什么,无需借助幻想;就连记忆也焕然一新,摆脱了孤零零的状态,进入完整。”[13]

相遇者突破了主客、人物之间的对待关系,也排遣了相应的概念、记忆、知识与想象,从而进入真实生活的完整性,这与庄子的思想何其相似。

最后

,“相遇”是一种非选择、非功利的状态,它不是“发若机栝”的紧张寻伺,而是偶然性的“不期而遇”,通过消解人物关系的目的性而获得自由;当我们与世界自由相遇之时,亦可自由离场,“物我相遇”恰意味着“物我相忘”。“鱼相忘乎江湖,人相忘乎道术”(《大宗师》),通过“丧”与“忘”契入江湖,在天下未裂的“道术”中自由相遇,这是一种平等无待的自由境界,它根植于人的精神内在,也折射为身体状态,更体现在人与万物的关系中,为立足个体而回归“前个体”的本源性完整提供了关键的精神进路。在“吾”的相遇中,无论是形体的“我”、精神的“我”还是人物关系中的“我”,都得到了彻底的超越与排遣。

就成形而言,庄子通过描写身体的颓唐与随意,来展现“忘形”的境界。南郭子綦“隐几而坐”“仰天而嘘”“嗒焉”“形如槁木”,其形貌中已然暗含“丧我”之意。倚靠几案,仰天吐气,与儒家的守礼危坐截然不同。“嗒焉”在《经典释文》中释为“解体貌”,这是一种“謋然已解,如土委地”的状态。所谓“礼,体也”,礼乐构成了身体的文化规范,“丧我”则让“体”完全松弛下来了。除此之外,“嗒”也是一种遗忘的精神状态。《广韵》:“嗒,忘怀也。”玄应《一切经音义》:“嗒,精灵失其所也。”在这里,精神的“忘”和身体的“解”是统一的,忘知与忘形共同指向了排遣人文标识后的道通为一。正因如此,《庄子》中的“形如槁木”也有特定的隐喻内涵,而非枯萎消极的意象。在《田子方》中,孔子称赞老聃:“向者先生形体掘若槁木,似遗物离人而立于独也。”后者答道:“吾游心于物之初。”

老聃形如槁木,人物双遣,进入了“见独”之境。“独”不是孤绝的,而是打破了人物界限后指向了“物之初”的完整的“全”。

《大宗师》说“朝彻而后能见独”,这一境界犹如朝阳,洞照万象,体现出内在的勃勃生机。在《庚桑楚》中,“槁木”与“死灰”用来形容“儿子”:“儿子动不知所为,行不知所之,身若槁木之枝而心若死灰。”婴儿行动无方,没有特定的目的与方向,而是与大千世界不断相遇,这正是“忘”与“吾”的状态,展现出天籁开端处的强旺生命力!

在“槁木”背后,蕴含着婴儿、朝阳般的新鲜生命;在“死灰”背后,亦有与“成心”完全不同的精神形态。《知北游》中说:“形若槁骸,心若死灰,真其实知”,成疏:“忘心忘知”,基于“忘”的真知是一种非固化的心灵形态,它表现为《庄子》中灵动自如的思想方法:

彼是莫得其偶,谓之道枢。枢始得其环中,以应无穷。是亦一无穷,非亦一无穷也。故曰莫若以明。……是以圣人和之以是非,而休乎天钧,是之谓两行。(《齐物论》)

犹百家众技也,皆有所长,时有所用。虽然,不该不遍,一曲之士也。判天地之美,析万物之理,察古人之全,寡能备于天地之美,称神明之容。(《天下》)

庄子眼中,百家之学皆为“一曲之士”,他们背离了“备于天地之美”的“神明”,从而固执在精神世界的一隅。“以明”则是要由一曲之明进入全体之神明。“一曲”来自视域的有限,“自彼则不见,自知则知之”,当视域倾斜于“我”时,个体成为了世界的中心,也就隔断了人与万物的本质统一与自由转化。“丧我”正是要打破“自彼”与“自知”的有限,进入彼我皆知的通达。《成疏》:“若审能见他见自,故无是无非也。”庄子并未消解彼此之存在,而是要突破二者之间的隔阂;这种超越主体视角的视域转换称作“两行”,它的实质正是“相遇”的——相遇者的视域是平等的,也就具备了“两行”转换的自由,体现出“吾”的精神特点。庄子用“天钧”(也作“天均”)和“道枢”来形容相遇的心灵境界,“均”是陶轮,均平圆转,毫不倾斜;“枢”是作为“环中”的圆心,与对待双方有着平等的距离,不偏斜于任何一方。“吾”立足作为道枢的圆心,不进入圆周中的任何一点;在圆周之上,能画出无数两点相对的直线,道枢也因之统摄了无尽的相遇与两行。

“成心”是固化而有限的,超越“成心”的精神自觉则灵动而无穷,庄子用变化莫测的语汇表达“丧我”的思想方法,天均、两行、坐忘、心斋、神遇……

这既是排遣名相的语言策略,也体现出“以明”的内涵。“以,用也”,让方法保持在运动与反思之中,才是摆脱固化、超越“成心”的根本。

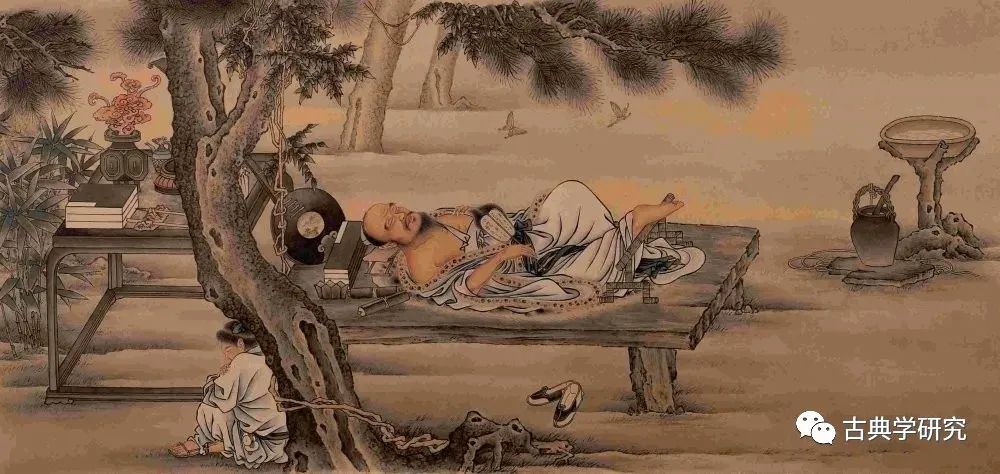

《梦蝶图》

元刘贯道绘,美国王己千先生怀云楼藏

“吾”展现出生命的整全与思想的灵动,人物关系也由此摆脱了不对等性。通过“丧”与“忘”,“吾”消解了“我”的偏斜,与万物在自由相遇中平等转化、浑然一体——“天地与我并生,万物与我为一”,这是《齐物论》对人物关系最根本的理解。

在《齐物论》篇末,庄子用“物化”表示人物关系的超越。关于“丧我”和“物化”的关系,钟泰先生指出:“物化者,丧我之功之所致也。”[14]这是理解“吾丧我”的一个共识。需要注意的是,“化”是转化,人与物、庄周与蝴蝶均未丧失“我”的现实存在,而是在“有分”的基础上自由转化,让“我”在“吾”的相遇境界中超越自身的有限性

。正因如此,“物化”的自由亦难免有“我”的瞬息倾斜——“俄然觉,则蘧蘧然周也”,“俄”与“我”同源,事物倾倒的瞬间是为“俄而”。在内心倾斜的刹那,庄子陷入了“蘧蘧”的内心惊动:“我原来是庄周啊!”这

一瞬间,庄子的自我意识得以回归,与蝴蝶也判然有别。当然,“物化”中的“俄然”仅仅是弹指一瞬,就像宇宙大化流行之中,每一个“我”也不过是弹指一瞬那样。