吃饭这件事,总是开心的。我的意思是,参与者仅限我自己。

昨天中午的一通电话几乎毁了我的整个下午——朋友约我一起吃晚饭。这件稀松平常的事情给我造成了巨大的压力,我用了半天的时间思考该怎么表达

“我不是对你有意见,但我们能不能别见面social”

这件事。

我想出了一个比较好的解决方法:

我们各自点一份外卖,然后打开视频,对着屏幕,云聚餐。

是,我讨厌任何形式的社交活动,饭局也不例外。如果可以的话,我更想当个安静蹲在角落里的蘑菇。

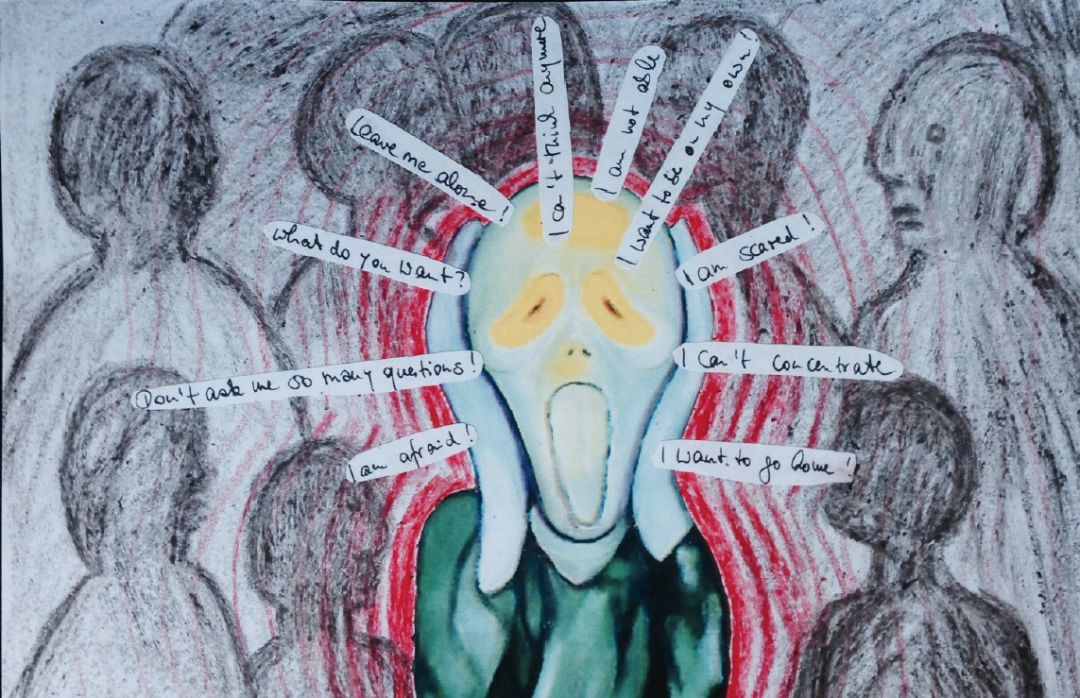

我感觉自己有比较严重的“社恐”问题。

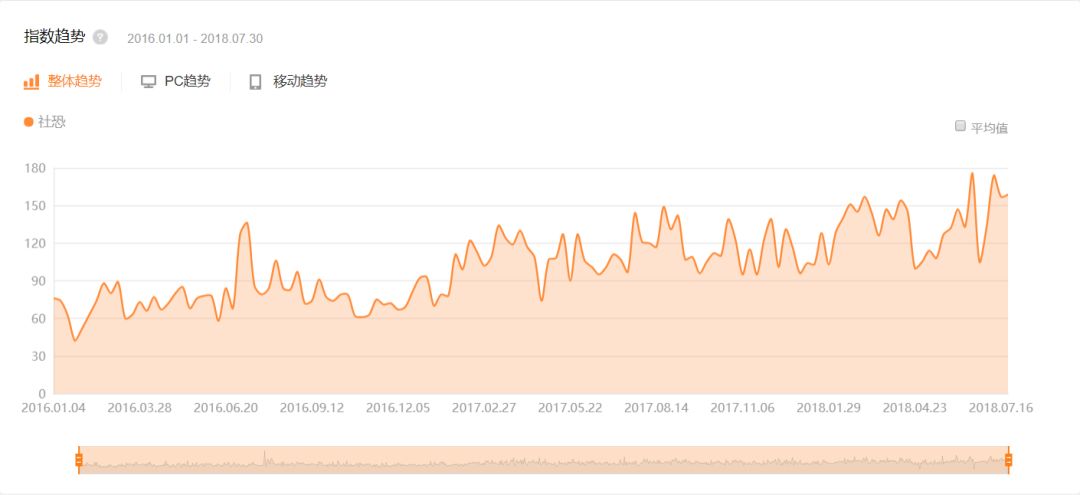

恐惧社交不是特殊现象,现在看来,更像是伴随时代诞生的一种“集体疾病”。把“社恐”当作关键词进行词语热度分析,会发现

从2016年开始,这个词语的检索热度呈现连年走高的趋势。

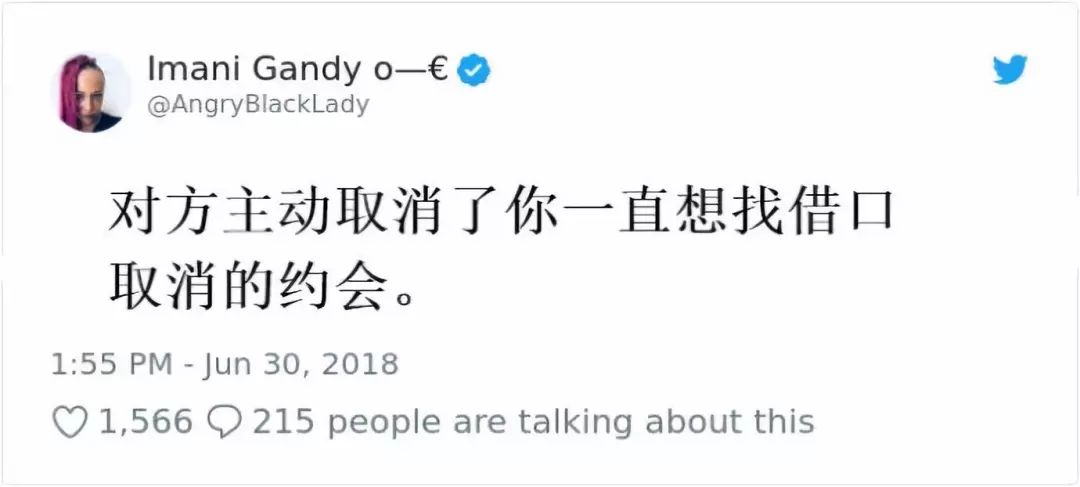

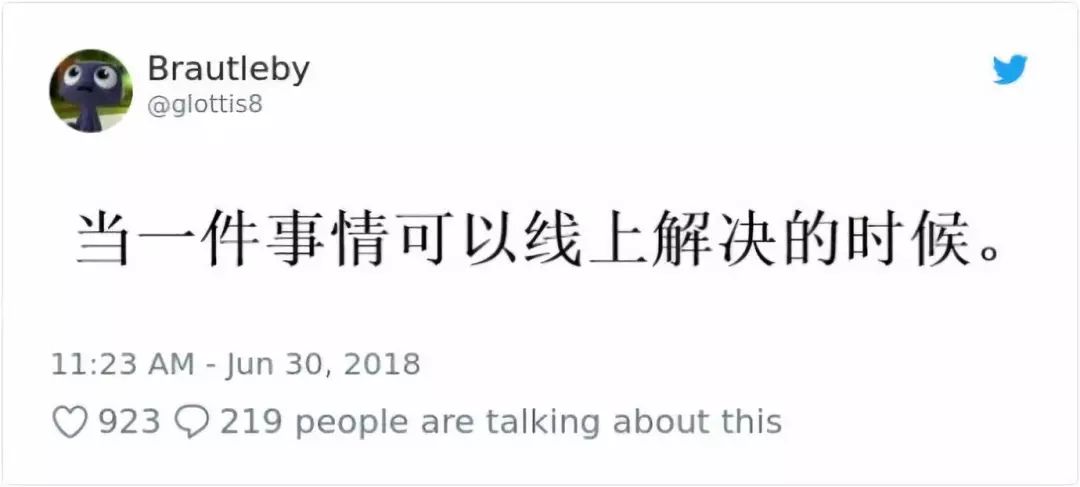

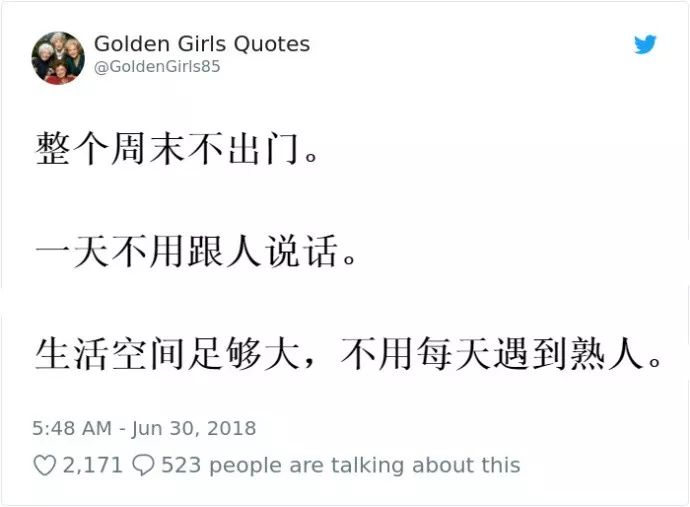

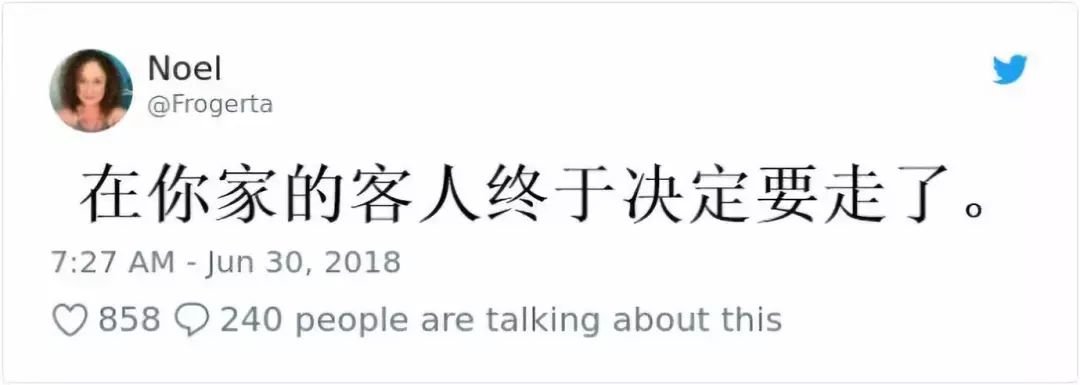

而在社交网络上流行的段子,也可以从侧面佐证这个趋势。比如前段时间,Twitter 上掀起的一阵关于“社恐患者最开心的瞬间”的讨论,吸引了大量网友参加。

有博主翻译了其中几条转到微博上,引发国内网友的大量共鸣:

“是我本人没错了。”

最近,某二手书交易平台准备升级一下产品服务,遭到了用户的一致反对。因为这个平台原本最大的特色就是纯粹的匿名交易模式,杜绝买家和卖家直接沟通,因此吸引了一大批受众将这儿当成精神避难所。

结果产品升级以后,这个平台竟然准备引入社交功能,想做成一个以读书为主题的社交平台。这可捅了马蜂窝了,用户们义愤填膺的提出意见表示:“你不要搞社交啊!”,“我只想安安静静买书卖书。”

也许,这届网民在网上的热闹都是假象。

“社恐”这个词语,在这个

精神疾病娱乐化

的时代,早就从迁移了原本的含义。

自称社恐的人,大部分都不是久居于室、不能见人的病人。

这个词现在更像是一个粗暴的标签,表达一种身份认同,和“二次元”、“现充”、“肥宅”有异曲同工之妙。

而根据美国“精神障碍诊断与统计手册”第五版(DSM-5,2013),对社交恐惧症有以下几个诊断标准:

-

个体由于面对可能被他人审视的一种或多种社交情况时而产生显著的害怕和焦虑;

-

害怕自己的言行或呈现的焦虑症状会导致负性的评价;

-

社交情况几乎总是能够促发害怕或焦虑;

-

主动回避社交情况,或是带着强烈的害怕或焦虑去忍受;

-

这种害怕或焦虑与社交情况、社会文化环境所造成的实际威胁不相称,通常持续至少6个月,引起有临床意义的痛苦或社会功能的损害;

当然,仅根据诊断标准也不能确认自己是否罹患了社交恐惧症,还必须依赖医生和检测手段的帮助。也就是说,

如果没有明确的医学诊断,大部分嘴上说“社恐”的人,可能都是在给自己“加戏”。

有精神病学家对社交媒体解构精神医学名词表达过担忧,认为随着越来越多的精神医学名词被解构、被娱乐化,人们会失去对精神医学的尊重,甚至反过来影响精神医学的发展。

美国斯坦福大学心理学教授 Philip G.Zimbardo 在为《害羞与社交焦虑症——CBT治疗与社交技能训练》一书做序时写道:“

历史上从来没有哪一刻像当下这样,对人们的社交技能有着如此高的要求。

人们要想在当下社会立足,就需要娴熟的社交技能,这样才能和他人建立联系并成为朋友,为自己编织牢固的社会支持网络。”

同时,他还写道:“随着社交孤立和社会冷漠的频繁出现、虚拟网络世界不断挤压现实生活和现实交往的生存空间,以及地理空间上的迁移越来越频繁,

我们发现,要像以前那样建立牢固的社会关系、编织自己的社交网络已变得十分困难。

”

这两段序言几乎一语道破天机,现代人在社交上付出了太多精力,除了功利主义给予的外在压力,还有互联网对人社交精力的压榨。

如果学过传播学理论,其实很快就能明白,人在一段时间内的注意力是恒定的,而把注意力投向某个事物的过程需要消耗精力,所以人在某一段时间的精力其实也是恒定的。

但互联网是24小时不停运转的,看看手机里琳琅满目的APP,它们每个都想蚕食你的社交精力。

张小龙在设计微信的时候有个愿景,希望微信成为一个“用完即走”的APP,因为他不想人们在微信线上社交这件事上花费太多时间。那时的他一定没有想到,现在微信成了中国人必不可少的社交甚至工作工具,并在上面付出了太多精力。

业界公认相当“克制”的产品经理张小龙尚且妥协至此,何谈其他的互联网产品,它们哪个不是对着你的社交精力虎视眈眈?

不难得出结论,社恐的病因,很大程度上是因为社交疲惫。而社交疲惫的端倪其实出现很久了,只是大家并未真正在意。

在网上蹦迪到深夜,在现实世界却怂如鹌鹑。

类似的表达五六年前就流行过一轮了。

为什么会在现实世界怂?除了害怕暴露自己在网上的真实一面,也的确没什么精力再去维护现实世界的另一个外在形象了。这不就是最近流行的“社恐”人设吗?

除了技术对生活的全面进攻,人们愿意正视自己、解放自己也是一个重要的原因。

很多人可能不知道,其实内向者占人群比例达30~50%,这是个非常庞大的人群。相比外向者而言,他们并没有那么乐于和他人社交。

你可以理解为他们分配给社交的精力极为有限,以至于稍微社交一会儿就会让他们疲惫不堪,甚至焦虑难捱。

在现代社会,社交环境基本上由外向者掌握主动权,内向者很难掌控社交局面。加上传统思维的影响——“内向的人应该变得开朗点,内向是不对的”——这让内向者在很多时候不得不隐藏自己,假装合群的样子,积极社交。

天知道他们心里有多累。

“社交一分钟,充电两小时。”看透了社交本质的内向者决定遵从自己内心的信念,在经历了白天一天的无用社交以后,他们只想回家一个人呆着,健身、看书、玩游戏,都完全ok,“只要别再找我说话就行”。

所以,如果在相处的时候,你的朋友显露出疲惫甚至躲闪的神态,甚至开始嘴上说着自己是社恐,你其实应该明白,TA只是累了而已。那就尊重TA的意志,让TA和自己待一会儿。

来源:《中国新闻周刊》(ID:chinanewsweekly)

作者:严雨程,