AI 产品路径设计方法论 ▼

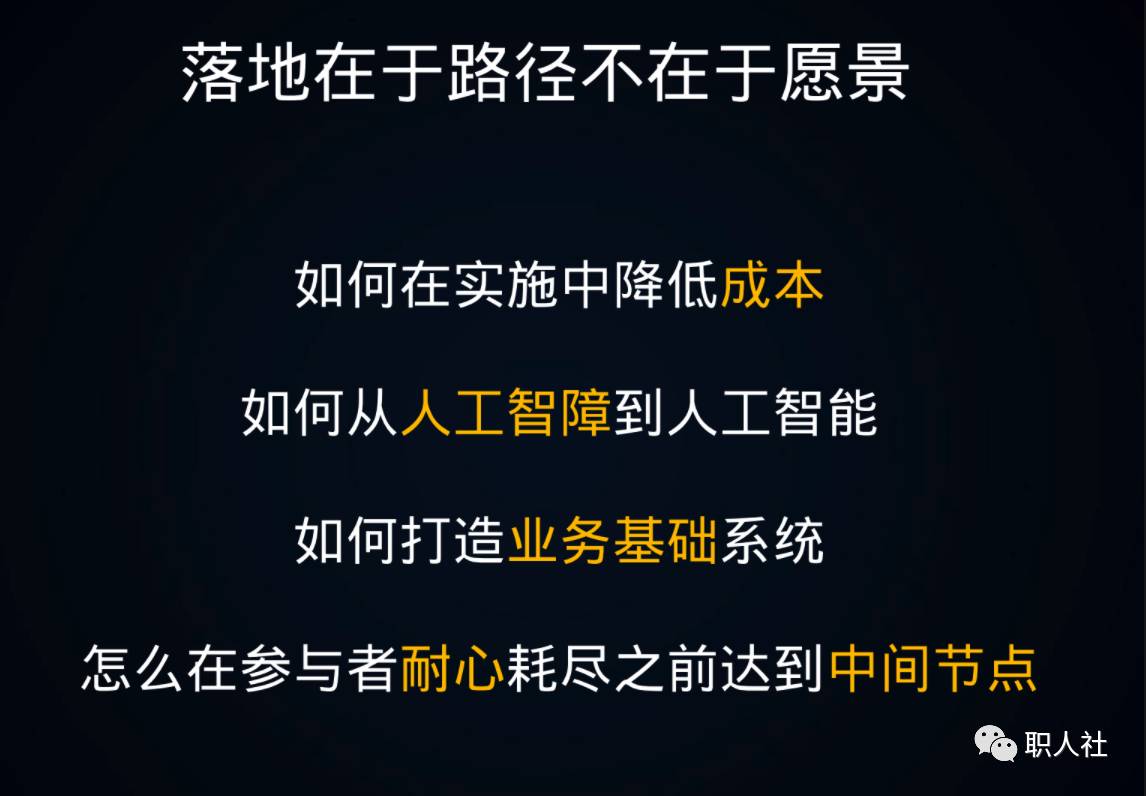

成本问题。

我们在设计人工智能产品的时候,会有种种不靠谱的因素在制约产品。我们只有快速的迭代,Lean startup(精益创业) 降低成本,才能提高我们的成活率。尽管互联网产品和 AI 产品不一样,但是快速迭代是一个通用的方法论。

不确定性拆分。

把大的不确定性切成小的,切成小的不确定性。这个方法可以帮助我们在人工智障中寻找到人工智能。

必须有业务基础系统。

像我这种技术出身的人,都会有一个做伟大的人工智能系统的梦想。但实际上数据库系统跟智能系统有什么区别?其实者两者在角色上是非常接近的,他们都是一种支持系统,支持系统是没办法离开基础业务去独立工作的。

如果说真正好的产品是一块蛋糕,那里面的精华一定是基础业务系统;人工智能系统可能连一个糖衣都算不上,它可能是蛋糕顶上的那个小樱桃。2016 年某银行花了一年的时间来做出一个大数据系统,系统有丰富AI模块但内部业务部门都不愿意用。这里面只有报表系统,把 Excel 的 Copy、Paste 功能做进去了,真正打中了刚需,然后业务部门才逐渐接受了智能的附加功能。

中间节点是在考验所有人的耐心。

由于人工智能系统不靠谱、周期长,所以一个人工智能系统从投入到产出中间要有很长的周期,内部、外部、包括投资人在内的参与方的耐心很容易耗尽。怎么在耗尽之前达到中间节点?这里面最大的风险,并不是来自于技术,而是怎么做好中期管理。

做人工智能的产品,不要直奔主题而去。做金融,就不要直接去做投资研究系统。做医疗,不要直接做诊断系统。做招聘,不要直接做人才匹配系统。直奔主题的失败不是特例,很多大公司都是上来就做一个特别大的系统, 90% 都会失败。

AI 产品特性:可演进性 ▼

人工智能系统是非常复杂的系统。但是复杂在英文中有两种表达方式,Complex 和 Complicated,这两种是不一样的。移动互联网产品是一个 Complex 的系统,而人工智能应用,可以类比生物,是由千亿个小元件精细配合完成的,是 Complicated 系统。Complex 的系统强调的是Scalability,规模能力,扩张能力。而人工智能产品需要的是 Evolvability 可演进性。类比而言,一百亿个草履虫组合在一起不能合成一个人,但人工智能系统也是需要从细胞开始进化的。

人工智能系统的设计方法论要根根据这个区别去做改进。

盖尔定律说,一个复杂系统是没法自顶之下进行设计的;如果一个复杂系统从一开始的设计不是切实可行的,那么到后面的修修补补也是无法让它切实可行的;复杂系统必须从一个切实可行的简单系统重新开始做。

从顶向下去设计的复杂系统无一例外都会是失败的。一个切实可行的复杂系统势必是从很多个切实可行的简单系统发展而来的。在大公司里面可能需要你交付一个预算是 2、3 亿的复杂产品,失败了也就是失败,当成本摊薄之后可能是可以过日子的。但是这个成本对于创业公司来说,是不可能实现的。在过去将近 20 年的时间里,我做过很多 AI 相关的项目,大部分都悲惨失败了。我在现在的项目(文因互联)里,有很多具体的小尝试,有些还是失败的。但我们可以把大的失败、切分成小的失败,让每一个失败都成为离成功更进的垫脚石。这是让 AI 产品落地的根本。

那么, AI 公司可以交付什么?

我们有四种选择——零件、工具、解决方案、系统。我们在实际解决问题的时候,我们很难交付一个复杂的系统。优秀的 AI 创业者不约而同地选择一种路径,为了设计实现一个通用系统,不得不先做包工头,做了一个一个的解决方案,从解决方案里面总结一个系统出来。

好的产品是总结出来的,并不是设计出来的。我们从具

体的小事情开始做起来,当我们完成了 10 个解决方案的时候,我们或可以从当中总结出一个系统出来。当我们连解决方案都找不到时,我们就需要从零件、工具开始做起来的。

每一个产品的背后都是有科技树的。

一个产品首先需要很多零件去制造工具,没有工具就没有解决方案,没有解决方案就没有系统。

以火车铁路系统为例,铁路在火车出现之前就存在了,后来出现蒸汽机之后又经过了瓦特的改良,过了很长一段时间才有了火车发动机。在这个案例里,零件——平行运动连杆、工具——蒸汽机、解决方案——矿山抽水,最后就有了系统——火车铁路系统。就像蒸汽机一开始也不是应用在火车上,而是矿山抽水系统上。一个解决方案产生价值的时候,你会想象不到,后面会有什么机会发生。

再比如,我们现在在微信上实现的电视电话,跟我们20年前设计的解决方案也是不一样的。我们当时的电子工程师,想的是怎么能够设计一套编码系统,让视频电话在电视系统里跑起来。我们在设计这个方案的时候连 CCD (图像传感器)也不够成熟,我们设计了一系列的光学的模拟信号去实现这件事。在这个案例里面,零件—— CCD 图像传感器,工具——摄像头,解决方案—— PC 视频聊天,最后就有了系统——「电视电话」。每一个工具、每一个理念,都有它当时的作用,在构造一个系统的时候,我们把这些中间节点找到他们的应用场景,然后去培育这个技术。这是所有复杂系统的统一的规律。

产生伟大的AI公司需要可演化的产品。

直奔市场、用户、需求所要求的主流刚需而去,就是让 AI 产品失败的保证书。

其实不仅是AI公司,

「演进」

也是很多更早的互联网公司的特点。雅虎是从分类目录开始做的,两个创始人 8 个月时间,手工地做出来了分类目录,巨头完全看不起。后来他的网站演化成了门户。而一个从一开始就想做门户的公司,花了 600 亿美金才明白这个道理。这就是 AT&T 的故事,早期的虚拟的互联网接入服务供应商(ISP) 之一,在没有 Web (1990 年面市)之前,就做了订票、天气等应用。 当 Web 开始出现的时候,它想做一个门户,把所有的用户都包含在平台上,当时为了维护这个封闭花园它前前后后花了 600 亿美金,最终还是无奈破产。

另外一个演进的例子是 Pinterest。Pinterest 一开始也是做电商导购系统,然后失败了。在这个过程当中发现大家对他们的图片分享非常喜欢,于是他们把其他功能扔掉了,就做图片的分享。他们简化为非常简单的工具:菜谱的图片分享。后来经过几年演化之后,才又做回了导购系统。

很多人工智能产品的公司在发展过程中会有

场景跃迁

。比如出门问问,开始做出行 App ,后来做了手表、车载导航;云知声的发展,最早的业务是搜音乐,后来做了语音云,为很多行业的产品方案,下一步的场景包括智能家居。文因互联一开始做的是金融搜索,现在我们在做金融自动化报告的机器人,未来可能会演化到智能资管或者智能投顾。

做智能金融、法律、医疗产品演化的一般的中间节点是什么?这个问题我也没有答案。需要大家去探索。