提起秦朝,“暴秦”往往是人们最熟悉的标签,出土秦简却向世人展示了一个完全不同以往的秦朝形象。我从这些简牍和考古成果、学术著作中发掘出了许多关于那个时代的冷知识,写成《秦朝穿越指南》一书,用“穿越”的形式,带读者了解一个绝大多数人都不知道的秦朝。

我是秦史研究者

张不叁

,关于秦朝的社会制度与生活细节,欢迎提问。

关于秦朝的那些“万年老谣”

张不叁:

个人不认为有其他更深远的目的,单纯为求不死药而已,当时求仙的风气很盛,齐宣王、燕昭王和后来的汉武帝都干过,在当时来讲,秦始皇这个举动也不算特别过分。至于后来徐福移居日本,恐怕只是无心插柳的收获而已。

张不叁:

万年老谣了……

即使是同一部《史记》中,也有矛盾的说法,子楚“喜当爹”的记载是在《吕不韦列传》里,但是《秦始皇本纪》就没说。

退一步讲,即使吕不韦真有这种图谋,操作起来也实在难度太大:吕不韦想确认赵姬怀上自己的孩子,至少就得几个月;他又怎么能确定子楚一见赵姬立刻就会有好感?赵姬从跟了子楚到生下秦王政,肯定不会满十个月的孕期,难道整个秦国就没有人有疑心?吕不韦难道事前不会想到,秦王政日后得知自己身世,不会为保守秘密而对自己起杀心?……只能理解为,这是当时的传言,太史公因为喜欢八卦而收录了进来,但在可信度更高的《秦始皇本纪》里,他就没有采取这个说法。

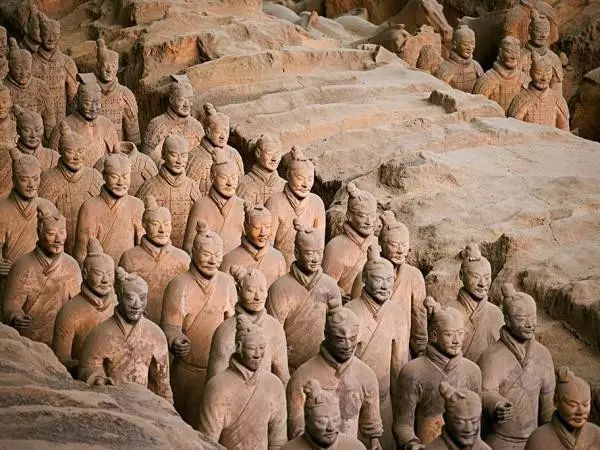

秦兵马俑

张不叁:

这个说法其实好多年前就有了,只是芈月传播出之后才广为人知。它最早来自一位民间历史爱好者陈景元,他自称40年前就提出了这个观点,其中一个证据是,一具兵马俑的胳膊上有“月+芈”字样的刻字,考古学家认为这是“脾”字,他把这当成了两个字。

但对于这个观点,主流学界几乎没有人认可。

张不叁:

不排除有儒生在内,不过应该是方士为主,因为秦始皇本纪提到他们都是“文学方术士”;儒林列传写的也是“焚诗书,坑术士”。

事件的诱因是卢生侯生这两名方士长期申请研究大量经费炼制不死药,最后却擅自逃亡,还把秦始皇骂了一顿。秦始皇下令调查这些方士,他们互相检举,结果查出460多人都有问题,这才被坑杀。

前一年,还发生了焚书事件,这确实是针对儒家的,主要是为了打击复辟,由于两件事相隔时间很近,后来就被人们有意无意地相提并论,渐渐就形成一个“坑儒”的印象了。

昆仑鱼:始皇帝真是已于常人吗?是鸡胸吗?据说半夜要像狼似的嚎叫。

张不叁:

这个说法最早来自尉缭子的描述:秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人。某“历史学家”非要把“挚鸟膺”理解成“鸡胸”,“豺声”理解成有气管炎。

其实从这些描述来看,尉缭子的本意只是把秦始皇的外貌描写得十分凶狠而已,并没有说他病态的意思。

如果不信,还可以看看荆轲刺秦王。当时距离那么近,又完全毫无防备,荆轲身为刺客,即便身手不怎么样,也不能说全无武功,可就是这样的情况下,他甚至没能伤到秦始皇一丝一毫(匕首是淬毒的,只要伤一点,秦始皇就完了),反而被秦始皇格杀。可见秦始皇的身手相当不差,不说武功高手,至少身强力壮是没问题的。

无厘:您好,想问问看您在文献中有看到关于秦始皇修长城的记载吗?像孟姜女哭倒长城这样事纯粹是民间传说,还是会有史料佐证?

张不叁:

主要是《秦始皇本纪》里的记载,发生在秦始皇三十三、三十四年:“自榆中并河以东,属之阴山,以为十四县,城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙谪,实之初县。……三十四年,適治狱吏不直者,筑长城及南越地。”

孟姜女有原型,但本来和秦始皇无关。故事最早出自《左传》,她的丈夫叫杞梁,是齐国的一位将军;刘向在《列女传》中称她为杞梁妻,又添加了她哭倒长城的情节,不过那是齐国的长城;到了唐代,僧人贯休写了一首诗《杞梁妻》:“: 秦之无道兮四海枯,筑长城兮遮北胡。筑人筑土一万里, 杞梁贞妇啼呜呜。”这个故事才被移花接木到了秦始皇头上。

海霞马六甲:我之前看到说秦朝大兴土木捉来的壮丁都被隐宫,割下来的丁丁堆积如山,我想知道有这个必要吗?又不是在后宫工作,而且被阉割后还要养伤,也降低效率不是?如果这是真的,孟姜女的丈夫最后有木有被割丁丁?

张不叁:

脑洞太大,不忍直视的说法……一天到晚切丁丁很好玩是吗?

“隐宫”很可能是“隐官”的笔误,这是当时的一种收容所,很多刑徒因为受过肉刑,肢体残缺,没法再回到主流社会,因此被安置在这里。赵高就出身隐官,不知道他日后性格畸变,是不是与这种出身相关。

也谈谈秦朝正史

小僧~出家人_Dao:秦统一六国之后,存在很多六国后人想去复国,好比项羽之类,在这种情况下,以仁政出门的公子扶苏是不是适合当皇帝,并避免二世而亡的悲剧。(⊙_⊙)好像和生活细节无关,纯粹瞎想,题主看着答吧,不答也没关系

张不叁:

个人认为,扶苏的继位恰恰符合历史规律。从后世的经验来看,一个强势的开国君王之后,需要一个守成之主来纠正缓解他在任期间留下的种种弊端,最典型的例子就是汉高祖之后的文、景帝。秦始皇统治后期,大事基本做得差不多了,各种复辟势力虽然已经在蠢蠢欲动,但只要大局不乱,就掀不起太大风浪。如果是扶苏顺利继位,或者哪怕是胡亥继位,只要是实行休养生息的政策,各种社会矛盾都可能会因此缓解,天下有可能进入一个缓和期,秦朝不至于这么快就灭亡。

Gerry:从现代观点来看,秦朝灭亡的原因真的是“仁义不施,攻守之势异也”么?

张不叁:

个人赞同后一句,也就是“攻守之势异也”,商鞅变法给秦国建立的制度适合应对连绵不断的战争,但是和平到来之后,天下形势已经变了,秦朝的制度需要转型,却没能转好。

至于所谓“仁义不施”,这种指责其实没有意义,当时的七大战国,没有哪个是施行仁义的;无论换哪个国家,都不可能靠着仁义来统一。

Adler:请问张老师,您对于帝国覆灭最遗憾的节点在哪?如今去陕西找寻秦的遗迹除了兵马俑还有哪里可以去?谢谢

张不叁:

应该是扶苏之死吧,作为第一块倒下的多米诺骨牌,假如他不是那么快的自杀,秦帝国未来的命运很难说。《秦朝穿越指南》之前,我还出版过一部历史小说《大秦将军》,写到扶苏之死时非常痛苦也非常动情。

想要寻访秦代的遗址,可以看看《秦朝穿越指南》前面的“穿越地图”,我已经把主要地点都列出来了,除了兵马俑,咸阳宫遗址、商鞅封地遗址、秦直道遗址、郑国渠遗址、白起墓、王翦墓、扶苏-蒙恬墓都有,不过大部分都不是景点,只是一些小土丘之类。

张不叁:

个人不认为有其他更深远的目的,单纯为求不死药而已,当时求仙的风气很盛,齐宣王、燕昭王和后来的汉武帝都干过,在当时来讲,秦始皇这个举动也不算特别过分。至于后来徐福移居日本,恐怕只是无心插柳的收获而已。

嗨梵妳:您好,从您的角度讲秦朝,您认为的秦朝是一个怎样形象呢?而且以前总听说其实秦始皇的童年很不幸,这促成了他的残暴,他真的很残暴吗?如果单就焚书坑儒来看就说他残暴,历史上有很多名君圣主好像也差不多,为什么就单单给他冠上了残暴,其实有点不理解。

张不叁:

如果完全站在现代人的角度来看,秦朝的确有很多野蛮甚至残暴,但一定要注意,那是在2000年前,各方面落后于现在几乎是肯定的,更重要的是当时是战争时期,商鞅变法实行的也是战时法治,就好像全国百姓都在军队里,肯定要比和平时期严酷很多,但从出土秦简的记载来看,秦法也并非完全没有人性,相反在当时条件下有着很大合理性。

秦始皇肯定是有缺陷也有过失的,但比起他的功绩,这些远远不是主流。他在后世眼中成为暴君,主要原因还是秦朝很快就覆灭了,话语权掌握在各方反秦势力手中,他们当然要尽力夸大秦朝的残暴,作为秦朝的代表,秦始皇自然也被塑造成暴君的形象了。

秦简牍

如何接触到简牍的?这是文物吧?

sevenhells:历史不是在史书,而是在简牍。你是如何接触到简牍的?这是文物吧?

张不叁:

其实这些简牍早都公开很多年了,关于云梦睡虎地秦简、里耶秦简的译文,网上都有,还有很多专门的学术著作,只是一般人很少关注而已。

线褂:

我是一名高中历史老师,你说历史不在史书,在简牍。我有个深刻体会:由于专业所在,时常也会接触到不少古书,后来发现一个问题,就是古代史书实在夸张至极,才认识几天甚至从不认识的人也会所谓士为知己者死……我会跟学生说记得这个事情就好,就不要动情了。你怎么看正史的这种风格?

张不叁:

您好,我个人的看法是,中国史书中不少事实性的细节确实有待商榷,比如一些非常奇幻的情节,很大可能只是传说而已;但对于那些时间地点人物都明确的故事,在没有更强有力的反证出现之前,还是应该采信。

人性的确是亘古不变的,但社会形势不同,作为主流的时代精神也会不同。比如如今中国人的主流价值观,肯定和30年前不一样;又肯定和60年前战争年代不一样。

先秦时期那种“士为知己者死”的精神,也可以理解为当时的主流时代精神。

毕竟,一两个事件也许是虚构,但如果同一类型的事件在不同典籍中都会反复出现,不太可能都是伪造的。各种阴谋论的推断,恐怕也只是以今人之心,度古人之腹。

西风呼啸:

你好,我看你的口号是“秦朝的历史不在史书中,在简牍里”。

请问,第一,地下资料能否完全代替或否定传世文献资料?

第二,简牍资料是否一定是完全正确,并且具有普遍适用性?

张不叁:

两个都不一定。地下资料也未必都一定是真的,比如战国纵横家书、赵正书,都提出了完全不同于史记的记载,然而小说家言的成分很大。

简牍也不能说就绝对正确,毕竟当时的条件下,不同资料间的记载有出入很正常,它们的意义主要是为我们提供看问题的另一种角度,我们需要把不同资料之间的记载进行比对,从而得出相对最接近真实的结论。

网球王爷:看《大秦帝国》中商鞅深受百姓拥戴,和史书中完全相反;您如何看待这样完全不尊重历史的写作方式?如何评价孙先生的这几部书?