干支纪年:丁酉年 癸卯月 癸丑日

古谷雨

Gu gu yu

谷雨成溪濯地新,

天地清明万物生。

——熊春锦

古谷雨,就是汉代以后的清明,时间点在每年公历4月4日至6日期间,太阳到达黄经15度,是干支历辰月的起始。

古谷雨与清明之间的顺序,与启蛰和古雨水之间的关系一样,在历史上曾经发生了人为性的颠倒。让节气顺序恢复本来面貌,不仅有利于我们正确认识传统文化,而且对指导我们正确地修身治事,具有非常重要的意义。

古谷雨的时与度

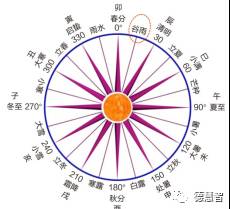

图5-1古谷雨的黄经度数

古谷雨度数信:以三月节为周期律中的空间之度和时间之数,以木德能量之气依时而至为信

阳历时间:每年4月4日~6日

黄道位置:太阳到达黄经15度

节气序列:二十四节气中的第5个节气,实为第8个

前后节气:春分,古谷雨,古清明

古谷雨的度、数、信还在二月之中,每到这个时间点,人们都会想起一首著名的古诗:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”这首诗里面的“清明”,是真正的清明还是“谷雨”,倒是我们在研究古谷雨节气时可以探讨的一个有趣问题。

山东地区的农谚说:“清明难得晴,谷雨难得阴。”天气与节气名称之间的这种反差,同样也是我们对节气文化追根溯源时可以参考的现象。

古谷雨天气气候

“迟迟暮春日,天气柔且嘉。元吉隆初巳,濯秽游黄河。”晋代陆机这首诗描绘的是人们在上巳节祓禊、踏青的情景,同时也记录了当时的天气情况。

《孝经纬》当中指出:“后十五日,斗指乙为清明”,也就是指古谷雨。古谷雨时节气温升高,雨量增多,正是春耕春种的大好时节,故有“谷雨前后,点瓜种豆;植树造林,莫过春雨”的农谚。

古谷雨时节,除东北与西北地区外,中国大部分地区的日平均气温已升到12℃以上。华南气候温暖,春意正浓,但在古谷雨前后,仍然时有冷空气入侵,甚至使日平均气温连续3天以上低于12℃,造成中稻烂秧和早稻死苗,所以水稻播种、栽插要避开“暖尾冷头”。

古谷雨时节多雨,但是也有一些地区并非如此。特别是华南西部常处于春旱时段,4月上旬雨量一般不足江南一带的一半;华南东部虽然春雨较多,但4月上旬的自然降水亦不敷农业生产之需,还须靠年前蓄水补充。此外,在华南西部,古谷雨前后是一年之中冰雹最多的时期,应当加强对雹灾的防御。

摘自

:《中华传统节气修身文化·四时之春》 更多精彩内容请点击

阅读原文

来购买此书!

玛雅古文明中的春分龙象——春分是地球村文化

春分到 蛋儿俏——春分民俗

顺应天地阳和之炁——春分的正善治养生

不同体质的春分养生

春分,促成身内气机勃发的重要天时

那个时候,人们与传统文化如同鱼在水——春分物候

《德道经》是无上瑰宝

大人都读不懂经典 为何要让孩子诵读?

经典诵读是中国古代教育学习的根本方法

“可”字,在古代就是开口诵——老子德道经中的“可”

“国学” 这么热!你选对了吗?——学“国学”要寻根

帛书《德道经》,是当仁不让的首选慧性经典诵读教材

抢救传统中医必须抢救传统文化

看德国人对中医的喜爱——世界需要真正的中医

何谓“健康”?

黄帝内经中的作息与人们的健康

东西方文化的区别就像我们吃中西餐一样

老中医告诉我们该什么时候起床和睡觉——一日之四时与生命健康

原来“经典”是有层级之分的——哪我读的是经典吗?

慧智是个完美的太极图——慧与智同步开发是民族教育的根本

师者,传道授业解惑——教师修身明德是教育的本质要求

经典诵读是提升师德的关键方法

为教师点亮光明

孔子问道于老子——是对道德文化的实践与求索

古代教师节是哪一天

营造尊师重道的良好环境

“教师”的古今称谓

师者,传道授业解惑——教师修身明德是教育的本质要求

师德教育——教师首先要明德

师德建设“绝学三招”

师德建设的内圣外王体系

如此逼着孩子们辛苦……真是有点悲哀!——慧与智同步开发是民族教育的根本

用经典中丰富的精神营养,滋养孩子们久已饥渴的慧识和智识——慧与智同步开发是民族教育的根本

引导孩子掌握全面而准确的诵读方法

如何解决诵读与学习冲突?

抛弃经典诵读 产生民族灾难

赚钱别忘了身体要健康——伏羲黄老思想的养生方法

传统文化是国家的命脉