历史上有些细思极恐的事情。

古代中国虽然早早确立了儒家意识形态,世世代代讲忠孝,可短则十数年,长则二三百年就要把嘴里奉若神明的“帝王”换一换,这和日本天皇万世一系的现象迥然不同。

被日本侵略军奉为精神圭臬的“武士道”

更是神奇,“武士道”极为

重视儒家的

“仁孝忠义

”,孔老夫子怎么也想不到,儒家的思想怎么就成了日本的武士道精神的”神助攻"。

以镰仓幕府的建立为标志,日本的武士阶级成为统治阶级,掌握了国家从中央到地方的各级政权。历经镰仓、北朝、室町、战国后,武士阶级已经积累了相当丰厚的行为道德准则。

到了江户时代,武士道的理论终于以书面的理论化体系呈现而出,成为幕府用以教导、约束武士行为的“御法度”。

在这个过程中,中国儒家思想对武士道的形成和发展所产生的影响比任何一种宗教哲学都要大。

日本武士道是在学习吸收了中国儒家文化的基础上,统治阶级有选择性地吸收内化了所需要的部分所形成的。那么吸收了儒家文化的武士道为何在明治维新之后成为了侵略工具?其过程到底是个什么样的转变?

日本的儒学虽然是出自中国儒学,但是日本人因其所背负的“耻感文化”和对儒家思想的解读差异,从而与中国的儒学有所不同。具体就表现在

中国儒学以“仁”为其核心,而“忠”则为日本儒学的核心。

具体来说就是,中日儒学都重视“忠”、“孝”,但是“忠”、“孝”这两个概念在日本人看来是无条件的,但

对中国人来说这绝对是有条件的,而这个条件就是“仁”。

中国的儒学把仁、义、礼、智、信作为最重要的美德,而“仁”被认为是凌驾于一切道德之上的德。但是在日本儒学中处于核心地位的则是“忠”。

中国的儒学中的“仁”体现为当统治者不“仁”时,老百姓就可以揭竿而起推翻朝廷。但是这种情况在日本,这是绝不可能被接受的。也正是由于追求无条件的“忠”、“孝”,所以在日本从未有过改朝换代,而直到现在,商业社会中常见的跳槽在日本也是罕见而难以被人接收。

“忠”作为武士道的核心贯穿了武士道发展过程的始终。

同时在神道的影响下,平安时代,武士力量刚刚兴起,庄园领主为了加强对武士的统治,极端强调武士的“忠诚”这种绝对的忠诚日渐成为武士坚守的准则,最终演化为武士道精神的核心部分。

武士刚刚兴起的时候,各武士都效忠于不同的君主(比如平安贵族、幕府藩主、战国大名),为了各自的君主舍生忘死。

因为武士本是一群以武为生的群体,尚武是他们的基本特征。这样一群具有强大军事作战能力的群体,如何才能将其有效地控制和驾驭,使之成为至死效忠自己的臣子,用何种思想道德观念作为这个群体的道德准则和行为规范,是武士阶级的上层统治者必须要考虑的问题。

中国儒家思想中的“忠”和“孝”恰好给武家政权提供了最佳的道德规范,用来驾驭武士阶级。从儒家思想中搬来的“忠"和“孝”进入日本后,结合武家政权的需要,又对其进行了必要的改造。

在幕府时代,武士的忠是要完全忠于自己的领主,以报答君主的恩赏,武士为主君奉献自己的一切,能为主君牺牲生命是最高的荣誉,也是武士忠诚的最高体现。“孝”除了孝顺亲人,也要孝顺领主,武士要为领主为自己家系家名而奋斗。

由此,武士的孝和儒家的孝有了不同的地位,

武士的孝是从属于武士的忠,忠是日本封建思想的核心,武士道的全部精神所在。

当忠和孝发生冲突的时候,中国有“忠孝难全”的问题,其实是”孝“对于”忠“的制衡。

历代君主虽然都希望臣子把”忠君爱国“放到第一位,推崇无条件忠诚,可儒家伦理中偏偏有一套”孝“的理念,强调人对于家庭、对于父母、对于私人领域的责任,限制了国家对于个体的”吞噬“。

日本武士就没有“忠孝难全”的为难,

忠是无可争议摆在第一位的

,这是一个共识。武士可以为了对领主尽忠,牺牲自己的父母、孩子,但是反过来就违反了武士的道德,也违反了整个封建时期的价值观。

除了“忠”以外,最重要的就是“义”。

义是武士道准则中仅次于“忠”的存在,它在道德上是第二位的力量。

它要求武士坚持正义的道理,并将其看成自己的义务,为之付出努力, 而武士义理行为的动机可以是耻辱、名声和体面。

名誉意识

包含着人格的尊严及对价值明确的自觉,它要求武士为了名誉付出一切。在《平家物语》和《源平盛衰记》等战争故事中,出现了“有耻者”、“有耻武士”、“有耻门客”之类的词汇,而在传统的概念里,武士对于自己的名声是极其看重的。

武士对于名誉是极端敏感的,当名誉受到损害时,会不惜一切为自己洗刷,采取极端的杀人或者自杀的方式也在所不惜。

武士道的训导要求武士追求名誉, 同时又要求武士是非分明坚忍。在德川家康的遗训中有如下的话——“人之一生如负重担走远道,勿急……忍耐为安全长久之基……责己而勿责于人”。

在武家社会, 武士执着于名誉的现实意义在于,名誉的高低和他们能够得到的实际利益密切相关。从商品经济学来说,武士的使用价值在于他们的武力,他们出卖自己的武力以此来换得价值。

武士只有在战胜敌人的时候才能向自己的君主证明自己存在的价值,从君主手上获得与此相当的物资奖赏。武士获得生存的方法有两个,

一是君主封赏,二是世袭继承。

这也就意味着,一个武士获得的封赏不仅可以让自己碍到利益,而且将惠及后代子孙,这是武士追求名誉的现实动力。

而伴随着历史的发展,在战争和政治中的不断实践下,武士的意识形态和行为方式逐渐形成武士道,对国家政治和社会生活各方面产生重要影响。

到了幕府的建立和战国时期“朱子学”、“阳明学”的涌入影响,武士道的发展日趋成熟,战国时期,武田家臣高坂昌信于历史上第一次将“武士道”开始正式提出,源自《甲阳军鉴》,然后随之进入和平稳定的江户时期,武士们诸多放下手中的刀,拿起了笔,开始整理武士道学说,首位将武士道论体系化的是山鹿素行,之后武士学者山本朝常和其弟子进一步体系化汇编成书用以指导幕府和各藩武士的行为道德,即《叶隐闻书》。

而在江户时期,武士之世达到顶峰,武士的“忠”“义”在此时在体现的淋漓尽致。此时间段的代表人物应该就是“忠臣藏四十七志士”的事迹,后来还被NHK大河剧多次翻拍成《赤穗浪士》、《元禄太平记》、《山顶的群像》、《元禄缭乱》等多部作品。四十七名浪人为自己的主公报仇,但他们最后又集体选择切腹,完美诠释了武士道的“忠”。

这样的文化一直到江户幕府末期,武士道都还在不断地完善。

到了幕府灭亡,1868年明治维新后,日本建立了地主资产阶级的政权,确立了近代天皇制。

日本走上资本主义道路,武士阶层逐渐消失,但武士道精神却保留下来。

同年明治天皇上台,面对本国的落后,他下令改革即明治维新:经济上,开放港口、引进技术、发展工商业,文化上,引进西学。军事上,加强军备,建立皇军。政治上,组建地主资产阶级的联合专政(天皇制)。经过改革,日本国力大大加强,经济水平迅速提高。

到19世纪末,日本己成长为一个具有扩张力的大国,西方学者如此评价:日本,一个后起之秀,它仅用半个世纪便走过了欧美国家花二个世纪去经历的路程——

自由资本主时期

。其速度之快,令人惊异,走上强国之路的日本并末满足于此。

新政府为了巩固政权,尊神道教为国教,是为国家神道。统治阶级用神道“忠君”的思想教导国民,并

将效忠对象多元转为仅效忠天皇一人

,效忠天皇的思想不仅成为全体日本人的共识。

而且天皇制和神道教的结合更使军国主义思想在日本国内得到广泛传播,并使日本一般民众认为日本的侵略扩张行为理所当然。而后其军国主义教育逐渐剥去了伪装。

当局的统治者如此循序渐进的把武士道与军人教育相结合,并把原有的忠诚改变为对外侵略的说辞,从此,

古典武士道演变成了近代“军人道”。

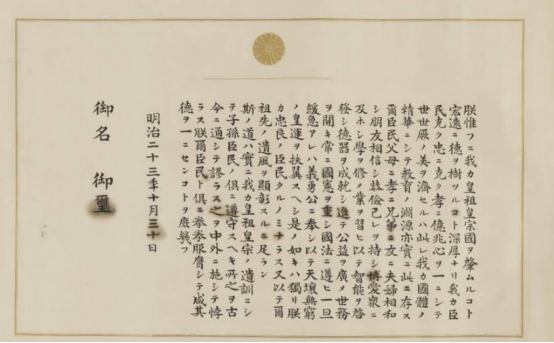

1890年,天皇发布《教育敕语》,《教育敕语》中要求国民在国为“忠臣”,与此同时,“军人道”和“神道”也达到了高度的统一。“大日本帝国由万世一系之天皇统治”、“天皇神圣不可侵犯”等“神道”信条甚至写入了《明治宪法》的条文之中。

因此,“武士道”已经完全融入到“神道”之中。“神”借“武”力,“武”助“神”威,犹如浓烈的兴奋剂,使日军在对外侵略战争中陷入了一种非理性的狂热精神状态之中。

而为了让侵略之战变成合理的战争,日本于是不惜自我否定,开始了不切实际的

“脱亚入欧”

了。从字面上讲,“脱亚入欧”意思是日本经过明治维新,已经脱胎换骨,所以不应该看作是亚洲国家,而应该视为“西洋文明之国”。

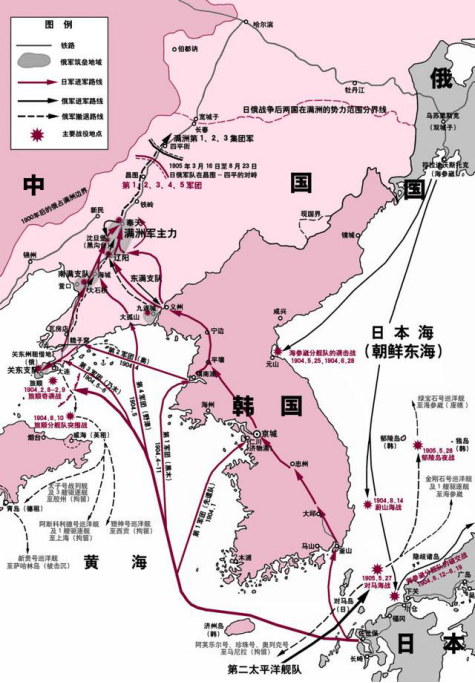

尤其是在后来日俄战争中,日本竟然击败了“北极熊”俄罗斯。这一事实所显示的军事实力让西方列强感到震惊、担心和不可思议,更疯狂的是在1934年10月出版的《国防之本义及其强化》一书宣扬国家与国民一起从属于战争”。

此时开始日本国民完全被武士道所奴化。这种欺骗性忠孝勇武的武士道宣传把无数日本国民变成了对外侵略的炮灰。

但是从1944年开始,日本逐渐陷入四面楚歌的境地,败局已十分明显,日本国民对战争的不满情绪日益强烈,日军中开小差、投降和自动投诚现象开始增多,太平洋战场上只能靠神风特工队来苦撑战局,武士道逐渐失去了昔日的影响力。

甚至在中国战场上居然有向新四军投降后成为在华日本人民解放联盟战士的案列。

到了1945年8月8日,苏联对日宣战,在苏军攻势下,关东军在短时间内被迅速击溃,绝大部分缴械投降。

在苏联红军的钢枪铁炮轰击之下,用武士道精神武装的日本军队不堪一击。

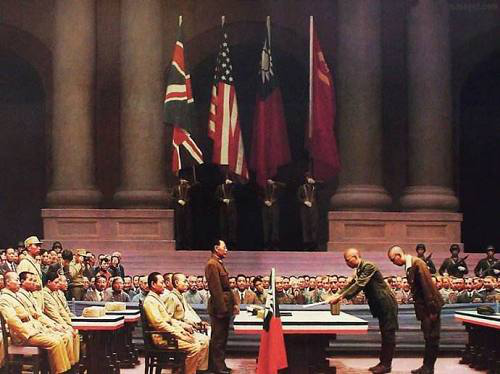

裕仁天皇发表“终战诏书”,

向盟军宣布无条件投降。

1946年元旦,天皇又发布了《国运振兴之诏书》(即《人的宣言》),申明自己是人而不是神,否定了天皇的神格化和绝对性,这在动摇了武士道的存在依据和理论基础的同时,也彻底宣告了近代武士道的结束。

只是儒学与武士道的“孽缘”,就此了断了吗?