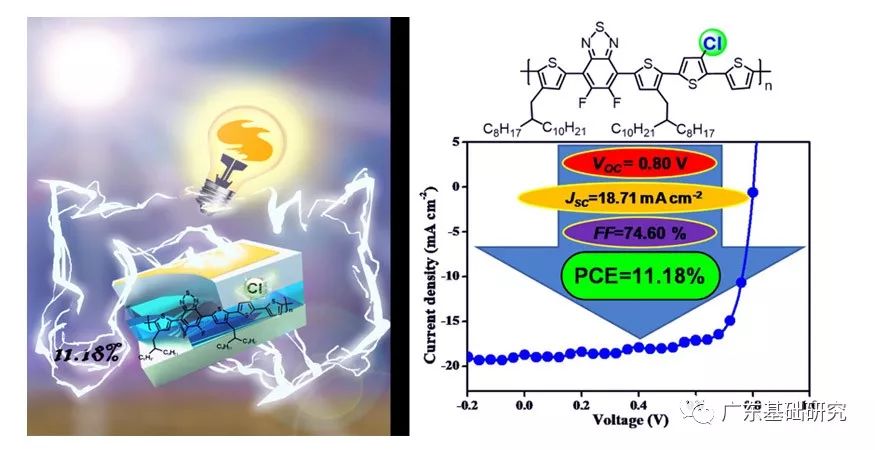

近期,南方科技大学化学系何凤副教授课题组在聚合物太阳电池领域取得重要研究进展,通过氯原子取代实现了有机太阳能电池效率和稳定性的双重提高。该研究成果以

“A Chlorinated π-Conjugated Polymer Donor for

Efficient Organic Solar Cells”

为题发表在《Joule》期刊。这一研究工作主要由课题组陈晖博士和硕士生胡志明(共同第一作者)完成,南方科技大学为第一完成单位,何凤副教授为唯一通讯作者。

有机太阳电池具有可溶液加工、轻质量、制备柔性器件和低成本制备等优势,近来已成为研究的热点。而传统的方法通过引入氟(F)原子提升有机太阳电池的开路电压和效率,近三年来,何凤副教授课题组另辟蹊径,通过氯(Cl)原子取代策略,进一步调节材料体系的能级分布和薄膜形貌,最终实现了该类氯取代聚合物效率和稳定性的双重提高。

与氟代策略相比,具有较大原子半径的氯原子也具有强的电负性,可在更大范围内调剂分子的能级结构,同时氯取代中间体往往在化学合成上更加高效简单,可大幅降低材料成本;氯原子还具有氟原子不具备的空的3d轨道,可赋予其和给电子单元或者共轭体系更强的相互作用,能有效调节氯取代聚合物材料的薄膜聚集形貌、分子取向及稳定性,作为模型分子研究有机光电器件中的基本物理现象。

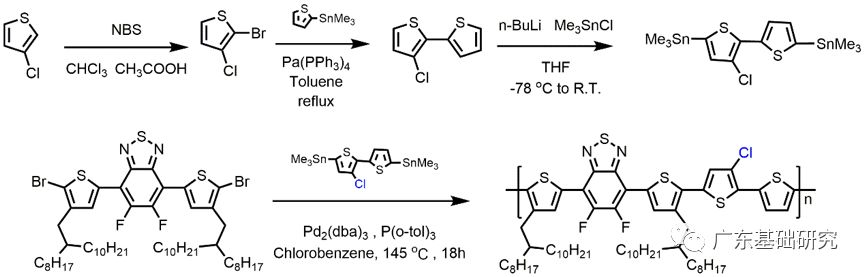

基于氯取代策略,何凤副教授课题组设计和合成了新的氯取代聚合物

PBT4T-Cl

,通过在主链结构联噻吩其中的一个噻吩上引入氯原子精确调控聚合物的能级,提高器件的开路电压和效率。与不含氯原子的聚合物相比,以PBT4T-Cl制备的有机太阳电池表现出高的开路电压和填充因子,能量转换效率达到11.18%,是含氯富勒烯太阳电池体系最高效率之一。更为重要的是,基于PBT4T-Cl制备的有机太阳电池具有更好的器件稳定性,其器件效率在通过50天储存后仍高于8%,相对于不含氯的聚合物效率稳定性具有超过30%的提高。该研究通过氯原子的引入同时提高了器件效率和稳定性,对未来聚合物给体分子的设计以及如何优化有机太阳电池的综合性能提供了新的思路和方法,验证了氯取代设计合成策略在推动有机太阳电池的发展中具有重要指导意义。

设计高效的给体材料,如何既要保证开电压的提升又能同时获得较高的短路电流,这是氯取代材料在设计和合成上的难点和关键。何凤课题组通过在氯取代给体材料方面多年的研究积累,在本研究中通过选择具有强的分子间相互作用的苯并噻二唑/四聚噻吩共聚物骨架结构,并选择性地在四聚噻吩中间联噻吩位置上引入一个氯原子,合成了该类材料新成员PBT4T-Cl,该氯取代使聚合物材料HOMO能级下降了0.14eV,但是光谱只轻微蓝移了8nm,这样在保证开路电压提升的同时也有效地保持该体系高的短路电流;再加上氯原子空的3d轨道,通过其和给电子单元或者共轭体系中孤电子对的相互作用,可赋予活性层中组分间更强的分子间相互作用,能有效调节氯取代聚合物材料的聚集形貌及薄膜稳定性,加强器件中电荷的传输提高填充因子,同时实现器件效率和稳定性的提高。在材料合成上也能实现实验室克级合成和放大制备,氯取代赋予的材料成本的有效降低以及器件效率和稳定性的加强,能够有效推动该类聚合物材料在有机太阳电池的商业化应用,促进领域快速向前发展。

PBT4T-Cl的合成路线

聚合物的稳态光电性能:

A)聚合物太阳电池的电流-电压 (J-V)

曲线;从图中可以看出氯取代后,PBT4T-Cl器件的开路电压明显提升,短路电流很轻微的降低,能量转换效率为11.18%,开路电压为0.80

V,短路电流为18.71 mA cm-2,填充因子为74.60%

B)对应器件的外量子效率 (EQE)

C)对应活性层的吸收光谱

通过EQE响应图谱发现PBT4T-Cl器件在500-700 nm区间几乎全接近80%的EQE值,计算的积分电流为18.14 mA cm-2,符合电流-电压的测试的短路电流值误差。

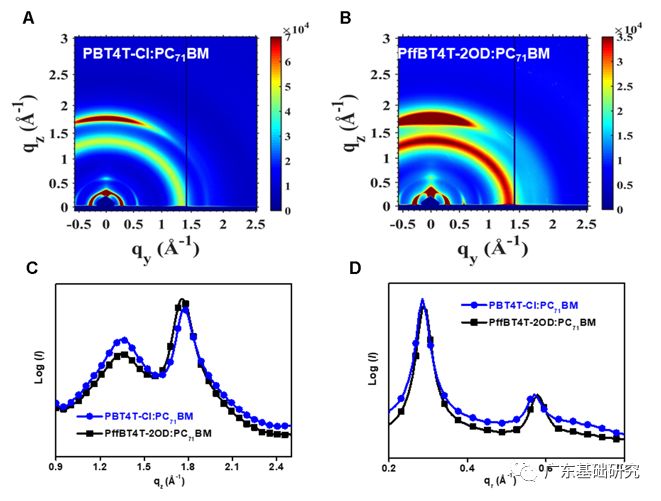

聚合物混合膜的掠入射广角X射线谱(GIWAX):

A)PBT4T:PC71BM的GIWAX衍射图;

B)PffBT4T-2OD:PC71BM的GIWAX衍射图;