再看

“

天下第一刀

”

经历的专利无效行政诉讼

作者|恒都律师事务所 专利诉讼部 薛晨光

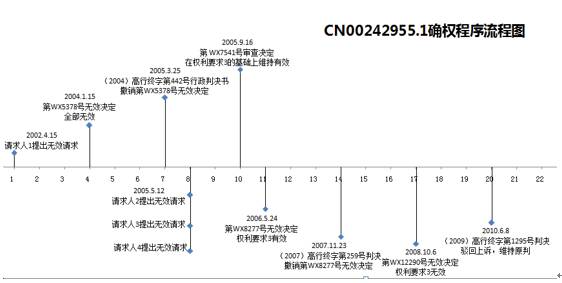

“天下第一刀”实用新型专利(CN00242955.1)的专利权无效纠纷案件,前后被提起四次无效宣告请求,并经历了三轮一审、二审行政诉讼。北京市高级人民法院于2010年6月8日作出终审判决:驳回专利权人的上诉,维持原判。历经长达近十年的时间,该专利被全部无效,此时距离该实用新型专利权(申请日:2000年7月10日)的法定保护期限只剩下一个月零两天的时间。

涉案专利权无效的纷争较为激烈。上述三轮行政诉讼过程中,前面两轮行政诉讼的终审判决均撤销了国家知识产权局专利复审委员会作出的无效决定,其中,具体相关事实的认定具有典型意义。这里,以(2004)高行终字第442号行政判决书(判决之一:撤销第WX5738号无效宣告请求审查决定)为基础,简单梳理专利无效行政程序的事实认定基本规则。

一、技术效果的主张以说明书记载为主要依据

涉案专利权利要求1的技术方案与证据1(CN94248645.5)相比,区别在于:采用“过盈配合”这一技术术语限定手把与护头之间的配合关系,而证据1的技术方案没有限定手把与护头之间的连接关系。众所周知,“过盈配合”这一术语属于本领域普通技术人员公知的基本常识,实现过盈配合并非只有惟一的技术手段。因此,在其余技术特征均被对比文件所披露的前提下,判断权利要求1是否具有创造性,应当着重看“过盈配合”在整个技术方案中起到何种作用,具备何种有益的技术效果。然而,涉案专利说明书中没有作出任何描述,本领域普通技术人员通过阅读涉案专利全文及说明书附图,无法了解该技术特征能够起到怎样的技术效果。

那么,由于相关技术效果未以说明书中明确记载,同时也无法直接、毫无疑义的确定,本领域普通技术人员有理由认为,“过盈配合”这一技术特征为现有公知技术的应用,与焊接、铆接、螺纹连接等机械连接方式相比,是属于常规设计的选择,不需要付出创造性的劳动。因此,该终审判决认为一审判决对于涉案专利权利要求1不具备创造性的认定是正确的。

该认定的原则是技术效果的主张应当以说明书记载为主要依据,与现行《专利法》的先申请制完全契合。也即,专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容,是国务院专利行政部门审查专利的基础,亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。因此,作为一项基本原则,专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。

二、不能从对比文件中直接地、毫无疑义地导出的内容,不能作为该对比文件公开的内容

关于涉案专利权利要求3的创造性,该权利要求的区别技术特征是:“刀鞘内表面设有一凹槽;此处外表面为一楔形凸起,在刀身与手把之间安有一带有弹簧的销子。”也即,刀鞘与刀身锁定防脱的具体结构,与证据1所披露的技术相比是完全不同的,而且在本案专利说明书中记载了有关的技术效果:“刀入鞘后不会自动脱出,使用时只要稍加用力,刀即出鞘。”

然而,“定位防脱结构”涉案专利权利要求3的技术方案,“摩擦防脱结构”相对于证据1公开的技术方案,均属于上位概念。这种上位概念的对比方式忽略了涉案专利与证据1之间的具体区别技术特征,无法证明证据1给出了足够的技术启示。因此,该终审判决认为一审判决对涉案专利权利要求3创造性的认定没有事实依据,存在不妥。

显然,在新颖性和创造性的评价过程中,无法从对比文件中直接地、毫无疑义地导出的内容,不应当作为该对比文件公开的内容。应当理解,在判断过程中,不能拘泥于文字的具体表述,而应当从文字所反映的技术方案出发,看两者技术实质是否相同。