上周末和几个朋友聚在一起看了世界杯决赛,回来的路上开始有点不舒服,加上最近天气炎热,状态一直不好,所以影响了正常的更新。

好在最近关于股市的消息面和股市本身的技术走势也都很平淡,没有太多值得重点关注的话题。

今天恢复正常更新,给大家解读一件这两天发生很有意思的事,而且这件事还和之前A股市场发生过的几次知名黑天鹅事件有直接联系。

这件事就是苏嘉鸿内幕交易案,

2018年7月17日下午,

北京市高级人民法院依法公开宣判苏嘉鸿诉中国证监会对其作出的行政处罚和行政复议决定上诉案,以事实不清、程序违法为由终审判决撤销被诉行政处罚决定和行政复议决定,一并撤销此前驳回苏嘉鸿诉讼请求的一审判决。

这是证监会首次遭遇终审败诉,同时之前证监会对苏嘉鸿开出的1.3亿罚单遭否。

苏嘉鸿被证监会认定为内幕交易并开出罚单的原因是,

自2013年初起,威华股份开始筹划威华股份重组。

2013年2月23日,

时任威化股份高管的殷卫国

提出建议并推进向上市公司注入铜箔、覆铜板制造和销售业务等IT资产,并于当天与长江证券负责人等开会对该资产重组事项进行了筹划。

而就在重组事项刚刚进入筹划后不久,苏嘉鸿便控制使用多个证券账户

(包括浦江之星12号)

在2013年3月11日至4月12日期间持续买入威华股份股票,均在4月16日之前卖出。

经证监会查证,苏嘉鸿和殷卫国相识,在2013年2月至4月期间有过45次通话记录和71次短信联系。

根据上述情况,证监会判断苏嘉鸿存在内幕交易行为,原因主要有三点

1)苏嘉鸿交易威华股份的时点与资产注入及收购铜矿事项的进展情况高度吻合;

2)苏嘉鸿在收购案的敏感时期与收购事宜关键负责人殷卫国有频繁的联系;

3)苏嘉鸿无法对上述疑似内幕交易的行为做出任何充分和有说服力的解释。

所以证监会对苏嘉鸿开出了“没一罚一”的罚单,即没收其内幕交易所得6000余万元,并处于6000余万元的罚金,共计1.3亿。

而后,苏嘉鸿不服这个处罚决定,申请了行政复议,

给出了撤销行政处罚的几个理由,

1)威华股份当初注入IT资产和铜矿的收购计划没有形成具体方案,没决定的收购不能算作内幕信息;

2)威化股份申请停牌的原因不是殷卫国主导的收购事宜,而是赣州稀土借壳威化股份导致了公司停牌,对于赣州稀土借壳威华股份一事,殷卫国不是知情人。

3)苏嘉鸿买入威华股份股票金额占其账户资金比例较小,在停牌前存在反向交易,不符合内幕交易特征。

4)苏嘉鸿认为当时买入威华股份的资金来源(尤其是浦江之星12号这个账户)有集合信托的成份,也就是说买股票的钱不都是他个人的,计算盈利的时候不能将整个账户的获利金额都算成他个人的盈利。

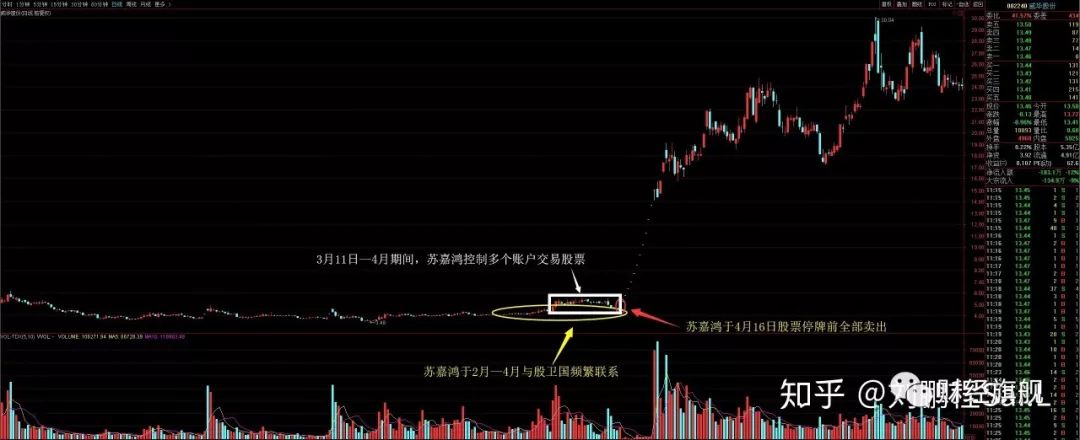

(配图解释一下内幕交易发生的时间和停牌时间)

(2013年4月16日,威华股份停牌,之后由于赣州稀土欲借壳威华股份,在当年11月复牌后连续大涨,但在停牌前苏嘉鸿已经卖出了威化股份,即苏所言的在停牌前进行了反向交易)

但是,苏嘉鸿的行政复议申请没能通过,

于是苏嘉鸿随后起诉证监会,但一审法院判决证监会胜诉。

苏嘉鸿依旧不服,继续上诉,这次却出人意料,二审证监会败诉了。

败诉的原因是法院认定证监会在调查过程不够严谨,支持苏嘉鸿的主张。

一是证据收集不到位,没有找到殷卫国当面问询(殷卫国人间蒸发了);

二是调查手段并未穷尽,虽然证监会自称很尽职的按照电话、地址等信息寻找过殷卫国,但是法院发现,证监会联系殷卫国的方式也并不全面,电话联络中遗漏掉了“1392091XXX9”号码,且遗漏掉的该号码恰恰是苏嘉鸿接受询问时强调的殷卫国联系方式,也是证监会调查人员重点询问的殷卫国联系方式,更是证监会认定苏嘉鸿与殷卫国存在数十次电话和短信联络的手机号码;

三是怠于履行法定调查职责,

(证监会的说法是即使找到相关人员,不配合调查的情况很常见,虽然没找到殷卫国,但其他涉案人员询问笔录以及有关会议记录证明了殷卫国参与了资产收购事项,是内幕知情人。)

但法院认为,相关人员配不配合是他的事,去不去调查是证监会的事,不能因设想其不配合调查,就不去调查。

最终法院认为,证监会连殷卫国是否是内幕信息知情人都没弄清楚,由此再来认定苏构成内幕交易不成立。

从案件的细节来看,苏嘉鸿虽然逃脱了1.3亿的罚单,但实际上这笔交易确实有重大的内幕交易嫌疑;只是证监会觉得这个事实已经足够清楚,所以在关键人物和关键证据的调查取证中疏忽大意了,给对方留下了翻盘的空间。

证监会严惩内幕交易,毫无疑问是正确的,但是也确实不能违反程序正义;

这次的调查和处罚过程当中确实存在不够严谨和疏忽大意的情况,因而被钻了空子,但是有了这次经验之后,证监会也会亡羊补牢,想再钻类似的空子逃脱惩罚可就不容易了。