但是,传统罪名能够解决的问题非常有限,诸多新问题仍待进一步探讨。

例如,不法分子在批量恶意注册账号时制作并销售外挂程序,该行为是否构成非法经营罪?批量恶意注册账号后销售的,是否构成破坏生产经营罪?很明显,刑法规制正面临着新选择,我认为要从三方面寻求出路:

第一,正视刑法的硬性约束。

第二,禁止类推解释,坚持同类解释原则。

例如,批量恶意注册账号并销售的,如果认定为破坏生产经营罪,可能在刑法理论界就会有一定争议。我国《刑法》第276条对于破坏生产经营罪规定:“由于泄愤报复或者其他个人目的,破坏机器设备、残害耕畜或者以其他办法破坏生产经营的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。”目前,理论界多数学者认为,根据同类解释,法条中的“其他方法”应该和“破坏机器设备、残害耕畜”的行为类型一致,所以很难包括批量注册的行为,否则会有类推解释之嫌。当然,对于破坏生产经营罪在计算机犯罪领域的适用问题,我注意到在座的高艳东教授持支持态度。这也说明,这个问题确实比较复杂,今后还可以进一步研究。

第三,增设新罪。

我们根据法条的文字表述可以得知,破坏生产经营罪是以农业社会为原型,难以回应互联网时代的新问题。

因此,我建议,刑法在将来确实应该认真研究增设妨害业务罪,以弥补《刑法》第276条的空白,使得《刑法》对于计算机领域相关犯罪的处罚没有漏洞。

附:

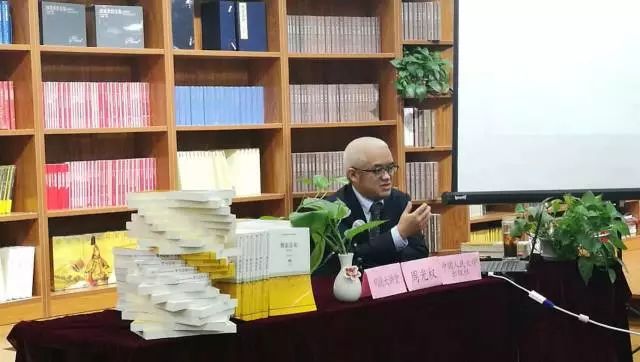

中国人民大学出版社举办的的

明德大讲堂

“刑法系列直播讲座”

周光权讲授“

刑法方法论的若干问题

”

清华大学

周光权教授

周光权教授开讲即谈到了

方法论的重要性

。法律人安身立命的东西在于论证,而论证就要有方法论支撑。方法论与刑法基本立场、司法逻辑紧密相关。方法论可以确保案件处理得很精巧、说理很充分,可以防止错案。学习刑法,必须自觉探索和思考方法论问题。接着,周老师从刑法学习要坚持

体系性思考、客观性思考、规范性思考

三个层面展开了论述。

首先,刑法学习要坚持体系性思考。

刑法学不是零碎的知识,刑法理论必须瞻前顾后。坚持体系性思考,一要学会运用

阶层体系理论

来解决刑法问题,二要坚持

法秩序的统一性原理

。

之所以要采纳阶层论,而非四要件理论,是因为:

(

1)只有阶层论,才能很好地顾及共犯论。

四要件说只能处理单独犯问题,但不能解决一些特殊的

“共同犯罪问题”。比如

,一个

13岁的人和一个25岁的人一起去杀人。13岁的人在犯罪过程中起到了主要作用,而25岁的人在一边望风。按照四要件理论,13岁的人是不定罪的,

但按照共犯从属性理论,既然一个主犯都不构罪,那么从犯也应该是无罪的,结论就是这个

25岁的人也不要去坐牢

。这显然是违反我们现实生活的认知的。而按照阶层理论,

13岁的人和25岁的人共同故意实施了杀人的客观不法行为

,在客观层面上构成故意杀人罪,只是在责任层面上,

13岁的人不能承担故意杀人罪的刑事责任

,

25岁的人

能够承担该刑事责任。共同犯罪是指共同去干一件坏事,如果共同把事情干坏了,就是共犯,至于两个人以上是否有一人达到年龄,根本就不重要。

违法是连带的,责任是个别的。

(

2)只有阶层论,才能妥善地处理期待可能性、违法性认识等问题。

期待可能性既不是主观的问题,也不是客观的问题,它不是决定行为的,而是用来判断责任大小的,这在四要件说里是没有的。违法性认识也是如此。

(

3)只有阶层论,才能与刑罚论相协调。

量刑的时候,刑期是不能无限制地往上加的,是要受一定限制的。实务部门在严厉打击犯罪时,会提

“顶格判刑”这样的口号。我认为,这是缺乏方法论支撑、缺乏基本理念的。事实上,按照阶层理论,很难对一个被告人顶格判刑。阶层理论解决两个问题:一是一件事情办坏了,即这不是一件好事;二是做这件事的人要不要谴责。量刑轻重与违法事实紧密相连,与责任事实紧密相连。此外,被告人的认罪态度也会影响责任刑。这样就很难得出顶格判刑的结论。由于缺乏阶层论的理念,因此我们现在的判刑总体偏重。德国85%的案件判处缓刑,他们根据阶层理论先确定一个案子的违法,再考虑责任问题,违法的事实决定了刑期的最高限,责任的事实使得刑期往下走。

(

4)只有阶层论,才能为防止错案提供最有力的实体法支撑。

三阶层理论(该当性、违法性、有责性)在中国具有特殊的意义,它与我们的传统理念也是符合的。古代包青天审案时会先问“堂下之人该当何罪”,实际上这与我们现在讲的“该当性”是一个逻辑,就是被告人的行为和国家刑法中明示的构成要件是否符合。被告人可能辩解这不是我干的,或者这件事国家法律不禁止。这不是我干的,其实是承认了该当性,就是这的确是件坏事,该当这个罪,但你不能算在我头上,被告人是在有责性上辩解。这件事国家法律根本就不应该管,被告人是在违法性上辩解。三阶层理论有助于实现罪刑法定,对违法性有特殊的提示功能,对类推适用有影响,促使司法人员从一开始就准确地“找法”。

刑法要遵循法秩序统一性原理。

刑法是保障法,是

“第二次法”,是确保其他法律得到实施的手段,应当具有谦抑性。刑法对行为性质的认定依赖于其他民事法律、商事法律、行政法律,一个在民法、商法、行政法上合法的行为,在刑法上不能认定为犯罪,否则就是矛盾的。定罪以民事上构成违约、侵权或行政违法为前提,刑法解释与其他法律之间才能没有矛盾

。

其次,刑法学习要坚持客观性思考。

在认定犯罪时,必须基于刑法客观主义的立场判断行为的法益侵害性,而不能仅看法条规定的行为举止是不是存在,也不能将主观恶意作为处罚根据。

最后,刑法学习要坚持规范性思考。

刑法学是规范科学,犯罪学是事实科学。犯罪学讲如何控制犯罪现象,刑法学讲如何判断、评价犯罪事实。法官办理案件时,在事实判断的基础上,还要有额外的规范性判断。处理案件实际上就是判断行为与行为规范的抵触,判断行为背后的实质。刑法思考要尊重规范感觉,但是不能停留于直觉,

“眼见未必为实”。规范思考不能仅仅重视结果(不能只看形式),而需要进行价值衡量、重视规范目的。规范思考、价值判断很重要。

【妙语连珠】

三阶层是立体思维,四要件是平面思维。类似于炒麻婆豆腐,三阶层讲究放材料的顺序,四要件是把所有的材料都放进去,无所谓顺序。做菜的材料都是一样的,但是关键是怎么样才能把菜做好。审判也是如此,要素都是一样的,关键是用什么样的逻辑、依据什么样的顺序,才能把案子办得精巧、不会出错。

刑法学是串好的一串珍珠,相关的刑法理论应当确保这串珍珠能够串起来,或者说,刑法学像皮影戏的线,应当能够把所有的道具串起来,它不是零散的知识,不要认为刑法犯罪的要件摆出来,刑法就有了体系化的理论。

【精彩案例】

1.甲男(单身)所住房屋面临拆迁。有关部门规定:拆迁按旧房面积1:1补给新房,同时按家庭成员的人数增加补偿面积,多1人多补50平方米。甲为骗取更多补偿,与乙通谋登记结婚(乙与自己的丈夫假离婚,事实上还居住在一起),多得的补偿面积(价值80万元)到手后,即与乙离婚,并付给乙报酬10万元。

问题:甲的行为是否构成诈骗罪?