撰文:约翰·R. 麦克尼尔,威廉·H. 麦克尼尔

翻译:王晋新 等

《东方历史评论》微信公号:ohistory

《麦克尼尔全球史:从史前到21世纪的人类网络》(北京大学出版社,2017年3月出版)以最为简洁、明晰的方式,呈现了人类社会的发展历程。全书以“网络”这一概念涵括人类文明由远古演化至今的脉络及其特征,认为:在漫长的历史中,文明生长的关键在于人们彼此之间结成的各种交往网络。从远古祖先松散、零碎的交往网络,到早期农业社会的地方性网络,到电子时代的全球网络,交往网络的演变发展,也正是人类文明成熟发展的过程。

本书原名《人类之网:鸟瞰世界历史》,作者从“网络”这一独特视角出发,俯瞰世界历史,启发读者思考人类在整个地球生命中的位置及其未来的走向。

以下文字受权摘自该书第二章:向食物生产的转变(距今11000—3000年前)。

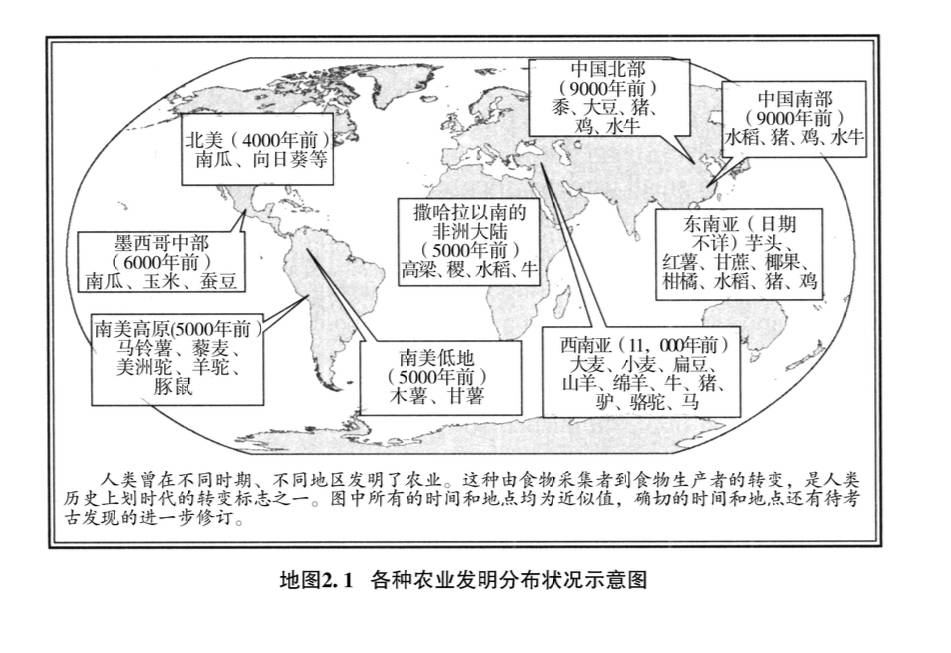

当居住在地球上至少7个不同地区的小规模人类共同体,开始以农耕和畜牧的方式生产出绝大部分食物的时候,只有区区数 百种被他们所培育和驯养出来的植物和动物同人类之间形成了 紧密的联系。此后,人类的数量和被驯育的植物、 动物的数量都 出现了巨大的增长,这是因为他们彼此的依赖性使得人类从地球 表面所获取的能量较之以往更多的缘故。人类以及某些 (虽然并非全部) 被驯养的动物,也开始被迫从事更加辛苦的劳作,而且由 于对环境造成了比以往更加根本性的改变,人类自身也面临更为 巨大的疾病、灾荒和战争的危险。

人类经营着这些新的关系。 他们的各种行为和选择对那些 被驯育的动植物的特性和行为所造成的改变是如此巨大,以至于 考古学家们常常根据骨骼和颗粒形状上的不同,便可轻松地将它 们同它们那些野生的“亲戚”分辨开来。当园艺、田地和牧养等各 种劳作成为一种常态性行为之时,人类也使自己的行为发生了根 本性改变;因为祖先们长期狩猎与采集活动遗留在我们身上的某 些特性,已经被这些经过选择而固定下来的常规农耕劳作加以变 革了。

晚近时期,放射性碳分析技术领域所出现的改进, 已经能够 对一粒小小的麦粒做出精确的时间界定,而对古代时期沼泽和湖 泊底层中花粉的数据分析也能够对古代植物的各种组合状态进行极为精确的重建。 这些技术方法, 再加上考古学的精心发掘, 使我们完全可以确定西南亚地区、中美洲地区和美国东部森林地 区农耕的开始时间,但是对中国、东南亚地区和南美洲地区以及 撒哈拉沙漠以南地区的农耕开始时间的相对精确评估才刚刚开始。

农耕起源的缘由以及如何起源的问题曾引起广泛争论,因为对20世纪60年代狩猎者和采集者的研究表明,他们每天只需花 费几个小时的劳动,就可以获取足够的食物, 而且他们所享受的 食物远远要比那些整日辛勤劳作的农夫的食物更加精美,这是因 为那些农夫几乎完全依靠单一的食物来源来获得他们所需的营养。那么,在这种情况下, 又有谁愿意转变成常年辛勤耕作的农夫呢?

造成这种转变的缘由,或许是因为在那些大自然所提供的资 源异常丰富和多样的地区,狩猎和采集者的共同体发现, 整年或 大半年定居下来是一件非常方便、有利的事情,因为他们靠以往 所熟知的一些技术就可以促进那些有用的植物的生长,从而获得 较之以往更为广泛的生存机会。那些狩猎和采集者们业已习惯利用不同植物来满足他们不同的需求。 植物的纤维可以用来制 作衣物、编织各种网具、制作弓弦和其他类似的物品。各种草药、毒药和情绪调节药品都具有极高的价值;而某些植物也能提供人 类所需的营养。无论人类共同体在何时定居,在其邻近之处肯定 生长着对人类极具价值的各种植物。无论人类在何处定居,只要 当地的土壤和气候允许那些特定的种子和插条繁茂地生长,那么 这里的田野就会得到开发,直到它能够为人类提供所需的大多数乃至绝大多数的粮食和瓜果蔬菜。

人类对植物再生技术的理解与掌握无疑经历了漫长的岁月。 但是只要粮食便 于获取, 游荡迁移的各个人群就开始了粮食消费,并且是全体成员共同分享,然而那种必须付出的劳苦耕作却令人感到毫无趣味,而且最主要的是需要储存部分的种子, 以供来年耕种,而这在当时几乎是不可能的事情。只有当家庭成为食 物的独立消费单位时, 耕稼劳动才能开始进行。极有可能, 正是这种变革造成了人类的定居生活。我们可以很容易地想象出,当那些个体的女性在自己家园旁开辟出一块供有益植物生长的园地时,她们便会对凭借自己辛勤劳作开垦出来的、 紧紧挨着自己 房屋的那些土地萌生出一种个人的或家庭的所有感。而只有当 这种原则取代了以往那种集体共享的伦理道德之后,各种园艺和农耕才能够发展起来。

然而,园艺生产的出现并不仅仅是由人们的各种主观选择来决定的。可以肯定,还有许多其他方面的因素起到了关键作用。最有可能的是,在一处非常富庶的环境中定居下来,可使每个家庭养育更多的孩子,而在到处游荡的狩猎和采集人群中,人口数量则受到现实状况的严格限定,即每位母亲在从一地向另外一地的迁徙路途中通常只能抚养一个幼儿,而那些蹒跚学步的幼儿们非常容易饥渴、疲劳甚至死亡。因而定居的生活允许人口数量更快地增长,而不断增长的人口也使在一个地方的狩猎和采集变得更加紧张,从而致使当地野生资源的供应量不断地减少。这就意味着,那些定居下来的人群发现随着狩猎、采集的传统方式逐渐地消退,他们自己也逐步陷入不断增加的劳动生活之中,劳作开始仅限于小小的园田之中,后来则逐渐扩展到更为广阔的田地上。

起初,园艺劳动只是妇女所从事的工作。在收获之前,侍弄那些作物只不过是采集各种野生作物劳动的一种变异形式而已,正如妇女们和孩子们经常干的那样。那些用于耕作的农具则源自各种刀具和掘土木棍,刀具可以切割野生植物的梗茎,掘土木棍则可挖掘野生植物的根茎。但是当园艺耕作转变成田地耕作,而且狩猎的效益消失殆尽,每个家庭全年的食物主要仰仗于植物的收获时,男人们或许才开始接受这些新的农耕规则,帮助收割各种成熟的谷物,并加以安全储存。在非洲和哥伦布到来之前的北美地区,农业劳动一直是由妇女们来承担的。可能只是当男人们所驾驭和控制的家畜开始用于拉犁翻耕田地的时候,男人们才自然而然地开始下田劳动。至于具体情况到底如何,谁也不太清楚。

在西南亚地区,小麦和大麦是人类的主要食物,与此同时,山羊和绵羊也成为被人类饲养的第一批食草动物。如同我们在前一章所看到的,大约1.5万年前,这一地区某些山坡上的野生小麦和大麦的茂密程度足以招致人类在此常年居住下来。然而,由于气候干旱的缘故,这些定居的人群又都消失了;但是在那些土壤潮湿或有季节性洪水发生的地带,为数不多的几个人类共同体开始在原本不能自然生长麦子的地方播下麦种。9800年前,杰里科(jericho)附近约旦谷地中的大量泉水使得这类种植或农业开始形成———这处定居农业完整的遗址被确认为人类农业最早的发源地。

及至此时,杰里科的小麦种植已经形成了由收获、储藏和来年再播种的种子所构成的新的状态。尤其是,此地的麦秸将每颗麦粒束缚在茎秆上的程度是如此紧密,以至于收割的时候很少有麦粒掉在地上。而更重要的是,当人类开始播种这些种子的时候,只有那些在储存箱子里存放过的种子才能在第二年正常地繁衍自身。还有就是,那些生长较为密实的麦穗给人们的粮仓带来更多的粮食,使这种变革显现出更大的意义。此后,其他几种变异的麦类也自发地出现了,农夫们更加精心地挑选出数种他们认为有益的品种。只要一棵麦穗所结的果实足够多,颗粒足够大,再加上薄薄的外壳,使其更容易脱壳而出,很快就会被人们从各种各样的野生小麦和大麦品种中识别挑选出来。

从黎凡特沿海的内陆山地到北方的大马士革,只要那些冲积平原和泉水能够提供必要的湿度,都出现了类似的小麦种植现象。在更北一些的叙利亚和伊拉克等地,也出现了大麦的种植,其过程同小麦种植几乎完全一样。与此同时,(伊朗西部)扎格罗山脚地区的农民们对山羊的驯化和(土耳其南部)托罗斯山脚地区农民对绵羊的驯化也都获得了成功。

牧人白天将羊群放牧喂养,夜间将这些牲畜关入圈中,加以精心看护,以防止其他肉食动物的伤害,而且放牧对于人与动物之间建立起来的这种新型关系具有关键意义。如同种植谷物一样,在人与动物两个方面加以调整都是必要的。牧人们看护着羊群,白天把它们带到草地上牧养,晚上再把它们带回畜栏,牧人完全取代了家畜自身社会结构中雄性领头动物的角色。从动物的角度讲,人类的武器肯定要比动物的角给牲畜们带来更大的安全。但是,牧人们只有通过宰杀那些桀骜不驯的牲畜,才能有效地确立起自己的领导地位,从而在漫不经意间使其他牲畜养成驯服的行为习性。这种对动物基因特性的改变是非常迅速的,正如那些家养的羊和牛的较为细瘦的骨骼所清晰显示出来的那样。与此同时,猎人们也必须学会如何照看他们所捕获的各种动物,偶尔有选择地宰杀一些动物。

定居农业的发展将各种新信息引入到人类网络之中。刚刚开始耕稼的农民们持续不断地同相邻的共同体交换各种技术、知识、种子和饲养牲畜的经验等。短短数百年间,在那些遍及伊拉克、叙利亚和以色列等地的各种水源充足的平原和山脚地区,农耕村落的数量不断增长,并且成为各种改良的小麦、大麦和山羊、绵羊的聚集中心。许多其他种类的作物也被迅速地置于人工耕种的状态之下。扁豆开始作为补充性的作物出现。在条件适宜的地方,橄榄、葡萄、无花果和枣也于8000年前成为对人类有价值的作物。各种各类的绿色蔬菜和香料也为人类的食品增添了多样性和营养。人类还从亚麻植物中提取出纤维,进行纺织。

这种西南亚型的混合农耕和家畜饲养,从其发源地开始,向四面八方传布。通过适当地扩展水利灌溉工程,这种农耕方式显示出了可行性,例如,在底格里斯河和幼发拉底河下游的沙漠地区,这种农耕就获得了成功。事实上,正是这一特定的环境成为了人类城市生活和复杂阶层化社会,亦即文明的摇篮,有关这一方面的具体情形,我们将在下一章加以探讨。

此外,海拔更高、纬度更北而且雨量足以维系森林生长的一些地区,对农耕技术的采用也是具有同等重要性的事件。以切剥树皮让落叶树木枯死的方式,使阳光直接照射到地面,而地下的谷种能够正常发育生长的唯一所需就是天然降雨。通过把焚烧枯死树木所产生的灰烬散布到土地上,可以使土地获得新的养分;而当早期的农夫们占据了肥沃的土地,尤其是因风吹而形成的黄土地区的时候,永久性的定居便成为可能。但是当那些先行者们将瘠薄的土壤表层耗尽之后,土地产量便迅速下降,所以森林中的农民们常常发现最好的办法就是换一个地方再耕种,开始新一轮的刀耕火种。通过这种不断的周而复始的过程,到大约4000年前,农民们在适宜的森林地区开创了一条不断移动的定居的边疆。

当扩张到欧亚大陆森林地区之时,人类农业尚处在早期发展阶段,然而各种对动物驯养、放牧方式和途径的开发,则使西南亚类型的农耕技术得到极大的加强。下面就是被驯养的动物清单:

这些驯养牲畜为西南亚类型的农业传入欧洲、传遍亚洲大部分其他地区,以及进入非洲的部分地区和较晚一些时候传入美洲和澳洲的进程提供了极大推动力。而这种全球性农业大扩张之所以势不可挡的原因,就是人类同他们所牧养的牛、羊等牲畜之间所形成的种种令人吃惊的密切关系。例如,距今6000年到5000年前,西南亚地区某地出现了一种绵羊的变异品种,其产毛量明显多于其他绵羊品种,很快这种绵羊品种便传播到各个地区,因为从羊背上所采撷(后来变成剪)的羊毛,被证明是一种极有价值的制造衣物的纤维材料。大概同一个时期,先是山羊,接着是绵羊被人类驯育,允许人给它们挤奶。事实上,牧人自己常常取代羊羔,成为羊奶的消费者———从而在天然的各种生物关系之中形成了一种非同寻常的关系。后来,牛,甚至驴和骆驼也都把自己的乳汁提供给人类消费,但是只有西亚和欧洲地区的一部分人才逐渐总结出挤奶的技术。为了将幼儿抚养成人,这些地区的人们对奶类食物的潜在价值进行了充分的开发。这是农耕和畜牧所使然的人类对自身遗传基因加以修整完善的最为清楚而明显的一个事例。

从人类角度而言,从饲养牲畜身上提取奶类食品的优势远远大于宰杀牲畜获取肉类食品,其热量多4倍左右。从动物角度而言,这意味着人类开始畜养更多数量的牲畜;而在欧亚大陆和非洲,到处都是鲜花盛开的草原牧场,被人类所牧养的牲畜的数量逐渐远远超过了牧养它们的人类的数量。从小山羊羔、小绵羊羔、小牛犊和小驴驹子口中夺来的奶水,被转化为人类所需的奶乳、奶酪、奶油和酸奶酪等各种奶制食品,从而构成了人类食物来源的一种曲折转化的类型。

其次,几乎具有同等重要意义的是,各类饲养的牲畜被用于驮架重物和拖拉耕犁及车辆。毛驴是最早被用来承载重物的牲畜;但是马匹、骡子和骆驼在长途运输方面很快就取代了毛驴的地位,因为它们皆具有更强的承载能力。牛是最早被用作拖拉物品的牲畜,因为头上的双角使得它在拖拉耕犁或车辆时较为合适,而犍牛,即被阉割去势的雄性公牛,则更加温顺、更加有力。

在大多数土壤肥沃的环境中,松软的地表和各种河渠水道对陆地运输构成一定的阻碍,故而,有轮子的车辆起初只能用于短距离的物品运送。及至很晚以后,古代各个帝国才开始修建专供轮车行驶的道路,而将畜力用于牵引耕犁则具有最重要的意义,因为这使得一个农户能够耕种的土地数量翻了几倍。最为重要的是,这意味着在不同土壤类型的地区、不同的气候条件下和大多数年份里,人类和犍牛可以生产出比自己消费所需的更多数量的粮食,从而为城市和文明的形成创造出一个生态的开端,而且这一点很快就得到了证实,世界上各个不同地区都出现了类似现象。这一事实,再加上西南亚文明所普遍较早享用的其他各种优势,就可以对西亚、印度和欧洲的那些后继者们为什么能够在以后岁月中占据种种优势地位做出合理解释。

中国农业的起源尚不够明确清晰。由于湖泊和河流潮水的缘故,长江流域在8500年前就已存在的稻类作物确切的遗迹及至20世纪80年代才被发现,并且有关的各种新遗址正在不断地发掘和发现之中。有关这种生产的实践是如何以及在何地出现的,目前尚不太清楚。较之于西南亚地区的粮食作物,稻类作物在产量上具有非常明显的优势。即使使用传统的耕作技艺,现代水稻收获量与种子播种量之间的比例也为100:1,而在中世纪欧洲,麦类作物的产量与播种量之间的比例若达到6:1,就已经是非常高产了。

从另一个方面看,水稻耕作是(或成为)一种比西南亚地区农业耕作更加需要劳动量的农业生产。稻农们一开始要在苗床中培育稻秧,而后再用双手一棵一棵地把稻秧移植到常年有水的稻田中去。此后的薅草和收割,也都是手工操作。有时候,水牛可以用来翻耕田地,以备播种;但总的说来,畜力在稻田耕种过程中所起到的作用,要比在西南亚地区谷物耕种中小一些。因此,在水稻种植中人工劳作极为关键,特别是当人们开始在较高和不平整的地面种植喜水性的水稻时,尤其如此。人们要面临各种各类的艰巨挑战,在每一处稻田中,都要一寸一寸地平整田地,修建起一条一条的水渠,并通过改变溪水的自然流向来营造一个个深度仅有几英寸的浅浅的水塘。这些必要的水利工程设施必须要时时保持完好。同时,还需做出一系列十分复杂的安排,以保证对水利设施的正常使用,保证适时地输送水源,从而使得每一块稻田里的水稻在成熟和收割季节到来之前都能够正常地生长。

因此,当水稻种植成为中国和其他东亚社会的基础之后,那种连续不断的田间劳作便对这些地区的家庭关系和大规模的社会结构起到了形塑的作用,使其按照一条与其他地区截然不同的路线向前发展。但是直到公元200年以后,水稻才成为中国的主要粮食作物。在此之前,中国历史上的核心地区是黄河谷地,并在其各个支流地区形成了各种与水稻种植全然不同的农业耕作模式,时间大约是在距今7500年之前,其主要特色是黍类(小米)、豆类作物的种植和猪的养育(同时还有二十余种产量较少的其他作物)。在这一地区,中国最早的农夫们耕耘着松软而肥沃的黄土(这类土壤是因风吹而形成的),而其收成主要是靠天吃饭,仰赖季风变换所带来的降雨。

大约在距今4000年前,这类村民们的农耕实践支撑着中国最早的王朝国家,而生活在南方相对简单社会之中的稻农们则无力抵抗北方王朝的扩展。同谷类种植相比,水稻生产是(或正在成为)更为多产、更加稳定的食物来源,可为什么会出现这种南方无力抵抗北方的情形呢?这的确是一个值得人们加以探究的问题。只有在对广袤的东南亚地区和近海岛屿进行考古调查之后,才能够对此得出某种答案。各种零散的考古发掘表明,这一地区定居下来的村社群体(其地理位置常常是沿海地区或内陆湖泊和河流沿岸,从而可方便地获得鱼类和其他水生类食物)出现的时间可能是非常古老的,大概在距今十分久远的年代,某种热带类型的园艺耕种农业就已形成了。

20世纪30年代,在新几内亚发现的园艺农业的遗迹就位于封闭隔绝的高山谷地之中,它们表明人类社会在热带地区能够种植大量不同种类的作物,而当地一年生长成熟的作物恰好适时地满足了人们对食物消费的需求。尽管这类园艺农耕相当普遍,但是这些村社群体的规模却都很小,各个村社彼此仇视,并且由于主观的选择和外部低地地区敌对的环境所致,它们皆处于同外部世界相隔离的状态之中。

在东南亚热带地区,类似的以农耕和捕鱼为生的村社或许具34有相当古老的历史,因为许多种类的热带根茎作物只需从茎秆上砍削一块下来,插入土中便可成活。这种维系宝贵食物来源的方式大概同远古时代狩猎者和采集者获取食物的那种方式十分相似。总而言之,这些植物可以在几个月时间内生长出枝干来,迎接并犒赏那些迁徙的人们再次归来。然而,究竟什么时候,就像新几内亚的人们那样,人们开始仰仗这些扩展了的园艺农耕为生?目前考古学所能提供的线索还是很少。结果,还没有哪个人能够将热带地区农耕类型的历史加以复原。

有一点值得人们给予关注,即以捕鱼为生的定居群体可能很早就已经出现了。还有印度洋、印度尼西亚群岛周围海域以及南中国海的季风气候,十分有益于远距离的航行。一年之中,两种风向的季风均匀地交换,各自吹半年,从而使得往返航行十分便利。澳大利亚和波利尼西亚的多种语言传布到非洲海岸附近的马达加斯加,并遍布整个太平洋海域,为这种航行最终的范围提供了佐证。人类在距今6万年到4万年前对澳大利亚的占领,显示出早期人类业已掌握了运用某种小型船队,涉越宽达170公里(105英里)的水域的能力。

因此,生活在东南亚地区岛屿和沿海的居民似乎很早就已掌握了运用木筏、舟船进行海上航行的技艺。从这类航行设施所具有的能力上看,那些定居的以捕鱼为生的村社似乎早在东南亚地区或世界其他地区农业村落兴起之前,便已可能把热带类型的园艺农业作为他们从海上获取食物方式的一种补充。然而,最近一次冰川退缩所导致的海平面上升,意味着所有那些沿海定居的古代遗迹都已陆沉于今日的汪洋大海之中。因此,那些位于内陆湖畔或河边的以捕鱼为生的村落大概是我们寻觅热带园艺农业的最佳场所。

这些热带园艺农业即或在时间上早于农田耕作,而且似乎要早几千年的时光,但它们对于整个人类历史而言却并不具有什么重大的意义。这是因为热带园艺的农夫们只是简单地将根茎和果实埋在地下,等待着以后享用。而各类谷物的生产则不同,一旦谷物成熟就必须开始收割并加以储存;于是,这种由农民们储藏在箱子、罐子里的粮食所造成的食物集中供应的便利性,就为国家和城市的兴起提供了可能。祭司和武士们可以从种植谷物的农民身上获取部分的粮食收获,以此作为他们保护农民免遭超自然力量和他人伤害的报酬。如果没有储藏,大规模常规性地把粮食从农民那里输送到城市之中是绝对不可能的,社会和职业的分层也会难以展开。就此而论,尽管热带园艺农业的产量可能很高,但城市中那些专业化人群还是根本无法以其作为自己的经济基础。

因此,有理由相信在距今4000年前,当中国北方种植谷物的农民们开始支撑起强大的国家和军队之时,北方国家的君主们发现以损害南方园艺农民为代价,向南方进行武力扩张是相当容易的事情。于是,来自物质基础规模较大的中国北方国家的农民们开始向南方迁移,并以水稻作为自己种植的主要作物,这类谷物也同样可以方便地加以储存和运输;而南方以园艺农业为生的农民们则被迫迁徙到偏远的山地之中。

另外一个培育粮食作物的地区是撒哈拉沙漠以南地区,其培育作物的时间大约是在距今5000年前。大约在6000年前,地球气候越发干燥,撒哈拉沙漠从而开始向外扩展。这令非洲西部地区人类的生存变得更加艰难。但是,某些人类族群仍可以通过在松软潮湿的土壤中种植高粱和其他两种黍类作物的方式,使粮食收获量扩大数倍以上,这些土壤是在旱季随着撒哈拉沙漠边缘地带的几处湖泊的水位下降所形成的,这些湖泊在今天早已完全消失了。

牛的驯育,是生活在非洲西部广袤的无树大草原地区的人类对气候变化所做出的又一种成功的反应。或许这种牛的饲养是从西南亚地区引进的,但是,它在西非地区的扩展无论是在广度还是速度上,都要超过农业的扩展,渐渐地整个非洲大陆的大部分草原地带都出现了牧牛业。然而,那些极其凶狠、可以致人死命的牛蝇(这些牛蝇可以将病毒传播到人体之中)的大量存在,却使部分非洲草原成为野生动物的乐土,从而使它们得以安然无恙地一直存活到21世纪的今天。比较而言,农业耕作在非洲向南部地区的扩展进程要远远慢于畜牧业的扩展,因为那些早期农业耕种只适合于湖畔地区的特定环境,而随着湖泊干枯,它们也在逐渐地萎缩。

在美洲,农业是在三个特定的地区兴起的。在墨西哥,玉米、豆类和西葫芦成为主要的作物,其时间约为距今5000年以前。沿着美国东部森林地带边缘,出现了一个产量稍低的农作物中心,大约在距今4500年前,我们所熟悉的向日葵和葫芦科作物开始被种植。大约距今至少5000年前左右,在南美地区,木薯、甜薯等根茎作物在一些热带低地地区被人类培育成功。此外,大约在距今5000年至4000年前之间,在安第斯高原——即今天玻利维亚和秘鲁的高原地区,也形成了一个高产作物地带,其主要特征是马铃薯和奎藜的种植。居住在安第斯高原的人们还驯养了美洲驼、羊驼和豚鼠等动物。美洲驼可以用来驮运物品,但是这些动物没有一种可以产奶,也不能用于耕田翻地或拖拉、牵引。相反,在美洲地区,人的体力承担着所有的耕作劳动,除了在安第斯山区以外,物品运输主要是靠人肩驮背扛,间或有水上船只作为补充。

在美洲诸农业生产类型中,只有墨西哥的农耕技艺显示出了对新环境的适应能力。大约3200年前,玉米、西葫芦和豆类等作物向北扩展,传播到今天美国的西南部地区,并在1000年前在东部林区开始取代原有的粮食作物。同样,大约早在5000多年前,玉米、西葫芦和豆类作物也传播到南美地区,但在严酷的高原环境中,这些作物生长得并不繁茂,马铃薯和奎藜等作物仍牢牢地占据着主导地位。

尽管每英亩玉米和马铃薯所产生的热量几乎同水稻相当,并远远高于小麦和大麦,但美洲同非洲撒哈拉沙漠以南地区一样,在对自然界中新能量来源的开发和寻求各种合作方面都落后于欧亚地区。欧亚地区幅员更为辽阔,具有数量更为众多的可加以驯养的物种,最为重要的是具有包容更多人口的各种交际活动网络。所有这些要素都对这一地区在创新和变革方面的速度不断加快做出了贡献。结果,大约5000年前,在西南亚地区和中国,不同类型的村社农业支撑起了各种类型复杂专门以及社会分层化(即文明化)的社会和政体,它们成为这一创新过程的主要角色。但是,在继续讲述这一故事之前,我们有必要就乡村对欧亚大陆、非洲和美洲各早期文明所起到的巩固作用做几点普遍性评论。

首先,常年生活在同一个地方,使得各种过于沉重、不便移动,但却有益的人工制品更加快速地精制化。在温带地区气候下,利用各种植物和动物纤维制成的遮风避雨的居所和各种衣物,使人类生活的舒适性出现了确实的提高。蒸煮、烘烤和酿造等各种食物制作方法既为人类福利增添了内容,也加重了妇女的37劳动。对于纺织来说,纺锤和织机成了必需之物;烘烤食物产生了对磨碾和烘炉的需求;渐渐地,随着对烟道和烟囱的巧妙设计,炉火温度提升到足以陶冶出各种生活物品,如盘子、杯子、储物罐和水壶以及其他各类器皿的程度。用来砍树的石斧,用以耕地的锄头和用来收割庄稼的镰刀等都为农民们的工具发明增添了新内容。劳动工具的增加以及人口数量和牲畜数量的增长,使得这些人类群体改变自然环境的速度较之以往更加迅速。

最为重要的是,农民们以一种或多或少的统一标准对自己所需的几种植物进行选择,从而取代了种类繁多的天然植物,一些杂草因不符合人类需求而被淘汰。由于集中牧养,各类家畜也在改变着大地的面貌;如此一来,农业和畜牧业一道加重了对自然的侵蚀程度。另外,人口数量增长所导致的对食物生产的需求,也使人类对自然环境的影响进一步加大。

同热带地区相比,温带地区的疾病对人类的危害程度要小一些,农耕村社人口数量的增长速度,要比以前更加快于狩猎群体人口的增长。我们知道这是因为在特定地域中,当所有适宜耕作的土地皆被耕种或这些土地的地力已被消耗殆尽之时,农民们便会四处寻觅新的土地以供定居。这种行为的结果就是,在8000年至6700年前,源自西南亚地区的农业耕作模式传遍了整个欧洲地区。那些迁入的移民们似乎首先对欧洲东部和中部地区由风吹形成的土壤和其他适宜耕种的土壤进行开发。而那些旧有的居民们则从这些新来者身上借鉴各种观念和技艺,从而发展出各种各样的将狩猎、采集同牧养、农耕结合为一体的生活方式。西南亚地区农耕模式向东方扩展的情形则很少受到人们的关注和研究。但是,考古学家们已经得知,种植小麦和大麦的农民们在大约8000年前到达了印度的西北部地区,并于此后的3500年,抵达中国北部地区,然而这些作物只是对中国北方原有的谷类作物起到了某种补充性的功用,并没有完全取代它们。考古学也展示出原产自墨西哥地区的玉米、西葫芦以及豆类作物是如何向美洲北部和南部地区扩展的,但是由于不同纬度地区白昼长度不同,玉米必须对自身基因加以调整,这种作物散布的进程变得十分缓慢。

人口数量增长和居住地域的扩展,对农民们以及他们培育的作物和驯育的家畜来说,构成了生物学意义上的一个非同寻常的成功范例。的确,在生物发展史中,动物驯养是一种与原始人类38四处迁徙至整个地球相似的特例,它使野生动物在生态上的原有地位以及驯化物种本身发生改变。在此之中,潜藏着人类的适应能力和主观选择。人际交往网络和合作行为再次显示出人类对地球生态系统的改造能力,并且这一次要比以往更加迅速。

然而,这些成功也导致了各种新的危险和危害的产生。例如,定居的群体极易受到病菌、细菌的感染,因为他们不再像猎人和采集者那样经常迁徙,从而同自己所遗留下来的各种废弃物和垃圾保持着密切的接触。其结果就是,那些随着人类离开热带非洲地区并习惯了温带地区气候,本已急剧减少的感染危害又再度复燃。而且由于同牧养牲畜的亲密接触,人类还极易感染致命的畜类疾病,从而使天花、麻疹和流感等各种历史上最为猖獗的瘟疫对人类进行戕害蹂躏。庄稼一旦歉收也就意味着饥馑,而数千年间所发生的各种饥馑、灾荒和阵发性的瘟疫,以及另外一种新的灾难———即有组织的战争———相互结合,便对人类数量的增长形成了遏制。

对于早期村社之间的战争行为,考古学尚未提供清晰的证据。一般来说,箭镞并不能告知我们,它的功用究竟是用来杀伤敌人还是用来猎杀动物的;从时代最接近我们的新几内亚高山地区农民们的争斗来看,非洲和欧亚大陆地区早期村社之间所发生的战斗,可能主要就是敌对双方在一定距离之内相互投掷石块等物品之类的行为。但我们可以肯定,牧民们经常性地使用各种武器来保护自己的牲畜免受野兽和掠夺者的伤害,而农民们在保护自己的粮食成果时,则既要防备各种抢劫者,还要防备各种各样的病虫和鼠类。为数很少的西班牙和北非地区的石崖雕刻描绘出了某种战争的场景,在欧洲和中国也出现了一些以围墙和栅栏来卫护的村庄。而且在下一章中我们将看到,对各种应对有组织暴力行为的有效方法的寻求,成为令村社农民们甘愿承负起支撑城市和国家的沉重代价的一个主要原因。

定居的群体生活似乎也对氏族关系构成了某种程度的削弱,并鼓励乡村邻里之间建立起牢固的关系。但是这些情形是如何发生的,我们还不太清楚。农耕村庄的人口数量一般要多于狩猎群体的数量,并且在大多数情况下,耕地大概都是由各个家庭分别加以照料的。一旦觉得必须反抗外来强盗以捍卫自己的粮食收获时,农民们就会集中居住到一个较大的定居地,有时还修建起围墙或设置栅栏来护卫自己。同样,当地方防御成为当地最为关键的事务之时,居住于一处的乡邻们就可能会取代氏族,成为维系安全稳定的最主要基础。对此,人们尽可加以各种想象。

最后,在温带气候下,掌握知道什么时候应当开始耕种的能力,具有十分重要的价值和意义。于是,太阳、月亮和各类星体的运行季节成为人们关注的焦点。历法、占卜成为某些专业人士的领地,他们凭借着这种特殊才能确立起一种崭新的社会领袖地位。当然,对精神世界的专业性导引,在以往的猎人和采集者中间肯定早已形成了。那些洞穴艺术作品本身已做出充分的证明。然而,对季节的准确推算和测定需要一种完全不同类型的知识和技艺,并且,这种知识和技艺最终成为城市和文明兴起的另一关键要素和条件。

在其形成大约两千多年之后,农耕村落就像皮疹传染般地遍布欧亚大陆、非洲和美洲各个地区,并且构成了一个框架,大多数的人类就是在这一框架中生息繁衍。直到距离当下很近的时候为止,我们先民中的绝大多数就一直居住、生活在这类乡村之中。当针对各种地域具体环境所做出的最初调适完成之后,习俗性的农村生活秩序便开始在漫漫数千年间,将必要的知识和技艺一代又一代地传承下来,期间间或有一些小小的改动。总而言之,我们先民中的各种生物和文化的连续性之所以得以保留下来,完全仰赖于乡村的习俗。甚至在被迫向外部缴纳各种地租、税赋之时,乡村的自主性仍在日常生活事务中普遍流传;由饥馑、瘟疫和战争造成的各种间断性紊乱,也几乎无法阻止各种遗存下来的乡村习俗,一旦条件允许,相同的生活秩序便会迅速恢复。

实际上,定居村社已全然取代了狩猎者和采集者群体,成为人类社会的基本细胞。在每一个乡村中,那种面对面的交际网络具有极强的效力,从而确保习俗的连续性。但是这些乡村又都被镶嵌在一个更为广泛的网络之内,这个网络虽然比以往要稠密一些,但在当时仍很粗疏。在此之后,各个城市、各种文明、各类商人、传教士和专门从事战争的人员以及拥有各类专业技能的手工业者开始在地球上一个又一个更加广阔的地域中发挥出他们各自的作用。在其最初兴起之后一段相当长的时期内,城市还处在一种例外的不稳定状态之中。城市生活的不稳定性,加之其自身的紧张状况和外部的挑战,自然刺激着城市居民开始肩负起推进后世历史上所发生的绝大多数技术、宗教、知识、政治、经济以及制度变革的使命。现在,我们开始转入对城市形成过程的考察。

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|2016年最受欢迎文章