2020年2月13日晚,老同学

张晓强

告诉我,

戴骢

先生仙逝了。

晓强每年都会去上海看望戴先生,我们也曾在2016年6月一起去探望过戴先生,为《世界文学》的“翻译家档案”收集素材。

那天早上,我们在上海的弄堂里吃了早餐,进戴先生所居住的老式公寓楼上三楼进到了戴先生的家,他坐在靠窗的轮椅上,脸上微微有些浮肿,但是面色红润,精神饱满,时而会露出调皮的微笑,因为他的忘年交晓强来了。

据晓强后来的回忆,说戴先生只理我不理他,其实那时候戴先生已经不大能说话了,只是我在说,他在听。

戴骢先生(中)、张晓强老师(左)和本文作者

我早就想拜访戴先生了。

一是因为戴先生是俄罗斯文学翻译界大名鼎鼎的前辈,他把

帕乌斯托夫斯基

、

蒲宁

、

阿赫玛托娃

、

布尔加科夫

、

左琴科

、

巴别尔

等这些重量级的俄罗斯作家带给了中国读者,他翻译的

《阿赫玛托娃诗选》《蒲宁文集》《哈扎尔辞典》《金蔷薇》《日出之前》《贵族之家》《布尔加科夫文集》《骑兵军》

等译著广受读者的欢迎和好评,能够见到这样的翻译家以表达一种崇敬也是一件幸事。

而希望拜访戴先生的另一个原因有些个人化,其实我跟戴先生在1989年就认识了,二十多年过去,真想再去看望他。

那时,我和上海社科院的

高俐敏

老师在苏联科学院高尔基世界文学研究所访学,而戴先生也恰巧在莫斯科的另一所大学访学。

因为他是高老师的上海老乡和老同学,每逢休息日或中国人的节日,高老师都会邀请戴先生跟我们一起做饭聚餐。

印象中的戴先生个子不高,微微有些胖,说话风趣,对做菜有热情有讲究,是一个非常热爱生活的人。

读到戴先生在2007年接受的一次采访,他说他是在厨房间完成了整部《敖德萨的故事》的翻译,他甚至说:

“厨房间很亲切的,这是我战斗过无数次的地方。

厨房间很温暖,有热水器、有煤气灶。

灶头是很重要的。

在俄文里面,灶头代表着家庭、代表着生活、代表着生产、代表着生命。

”是啊,这就是我印象里的戴先生,他是一个那么亲切的愿意跟你聊日常生活的人,他的笔下怎么能没有活生生的温暖的人情呢。

他以他对人性的透彻领悟,传达出了俄罗斯文学的优美与温柔,让读者的眼睛在他的引导下,看到了俄罗斯大地上的森林、溪流与雪原,看到了俄罗斯民族的坚韧、忧伤与善良。

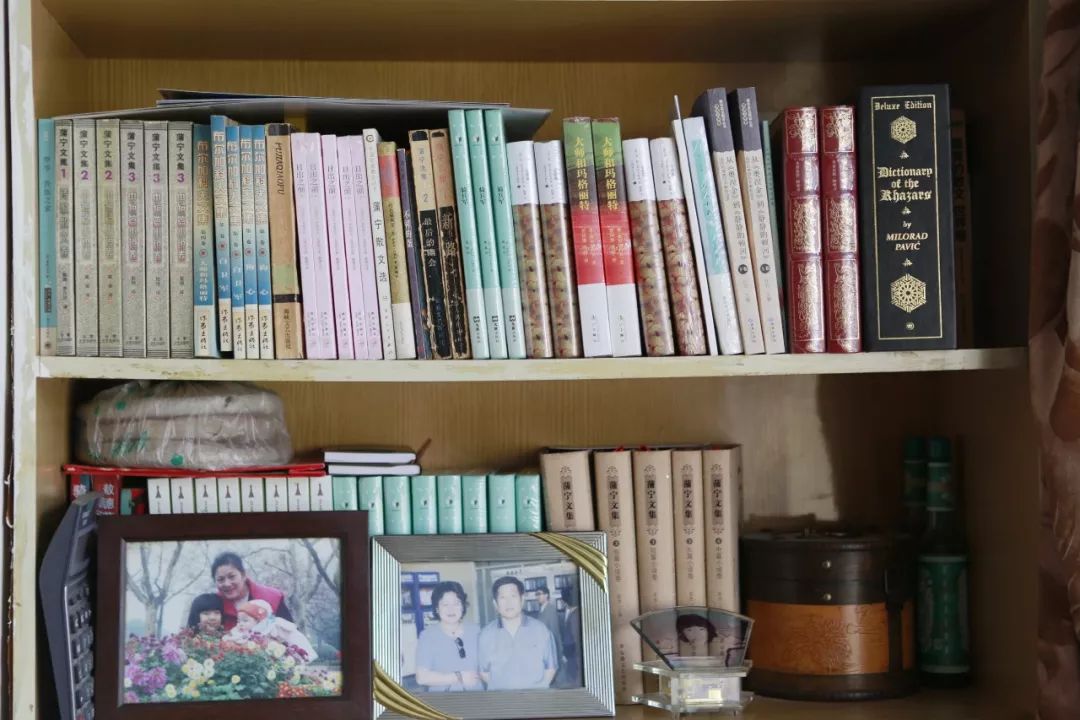

戴骢先生参与翻译的部分作品

1987年,《世界文学》杂志曾刊登了戴骢先生翻译的蒲宁短篇小说两篇——《静》和《传奇诗》。

他在译者前言里言简意赅地评价了这位俄罗斯首位诺贝尔文学奖获奖作家的创作风格,说他的作品

具有诗歌的旋律感和节奏感,又具有图画的色彩感和光感……在他笔下,所有的景物无不是通过作品中人物的眼睛和思绪来加以描绘的,从而能激起读者的共鸣,使之或怫郁惆怅,或欢乐愉快,或凝神沉思

。

我想,戴先生在翻译蒲宁的时候是在努力传达和呈现蒲宁的这种语言和思想之美的,其实这又何尝不是戴骢先生毕生的翻译所呈现给读者的美呢。

戴骢先生家的书柜,上面放满了先生的译著

2016年那次短暂的拜访最后,不能用言语表达的戴先生用颤抖的手给我们写下了“祝世界文学万岁 戴际安”这两行字,幽默的戴先生以这样的话语表达了他对一本杂志的厚爱,也表达了他对文学的无尽的热爱。

谢谢您,戴骢先生!

感谢您给中国读者留下了美的文字!

戴先生您一路走好!