本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看清朝与日本在朝鲜的博弈?

朝鲜一直是中国传统朝贡体系中十分重要的参与者。

在风雨飘摇的近代晚期,朝鲜已是清朝硕果仅存的属国。此时的朝鲜已成为天朝最后的颜面。因此,失去朝鲜就意味着古代东亚朝贡体系的彻底崩溃。

鉴于如此重要而特殊的地位,清朝围绕朝鲜问题与列强展开了长达数十年的斗争。直至甲午战败后,才不得不将朝鲜让给后来居上的日本。

消极应对时期(1866——1876)

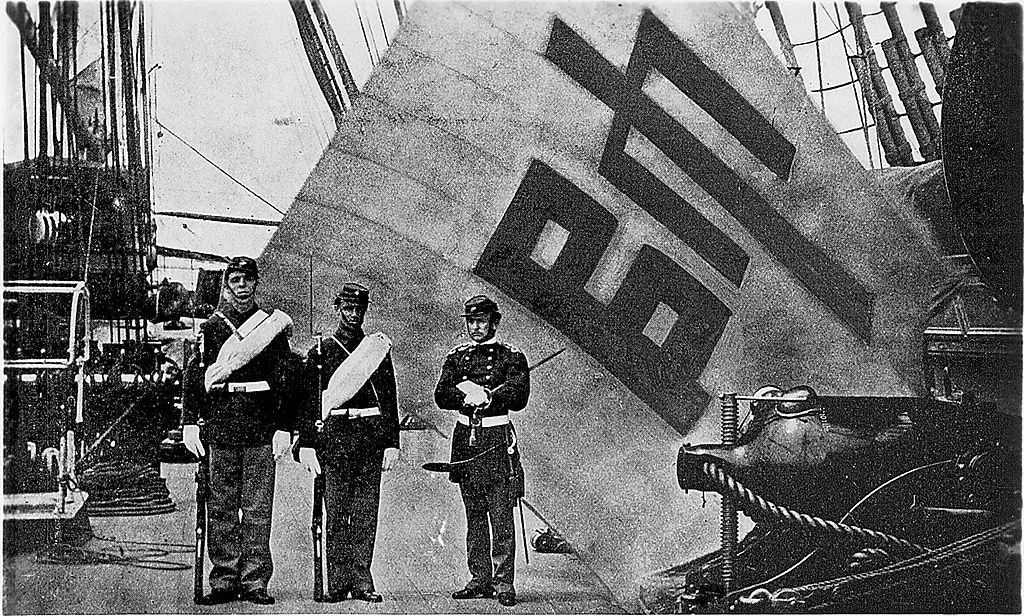

被美军缴获的朝鲜水师帅旗

这一时期的开头和结尾由两大事件作为标志:

1866年美国,商船强行叩关的舍门将军号事件和1876年朝鲜签订《江华岛条约》。

这一阶段的朝鲜李氏王朝,强硬应对西方列强的入侵骚扰并坚持闭关锁国政策。

1866年,平安道观察使朴珪寿指挥军士击退美国武装商船舍门将军号入侵平壤的行动。这是朝鲜第一次受到西方列强入侵,舍门将军号事件也被北朝鲜视作朝鲜近代史的开端。同一年10月,法国人接踵而至,借口朝鲜政府杀死9名法国籍天主教神父,出兵登录江华岛。1871年,美国为了追究舍门将军号事件的责任,再次武装入侵朝鲜。

前往朝鲜的美国护卫舰 科罗拉多号上的军官

这种接连发生的小规模骚扰和武装入侵,表明朝鲜这个东亚最后的“隐士王国”局势已岌岌可危。

但由于执掌政权的兴宣大院君,也就是当时朝鲜国王高宗李熙的生父,坚持毫不妥协的政策。加之朝鲜军民一致抵抗,使得西方几次渗透均以失败告终。而此时西方各国亦为中国局势所吸引,无更多精力进一步侵略朝鲜。

朝鲜的锁国政策又持续到1875年。

这一年,刚刚开始明治维新不久的日本政府,跃跃欲试地向朝鲜展开武装试探,意图逼迫朝鲜政府签订通商条约。这时朝鲜掌权者已不是之前秉持强硬态度的大院君,而是更加开放的闵妃集团。因此,在日本持续的武力逼迫和本国开化派势力的推动下,闵妃集团选择了与日本签订通商条约。

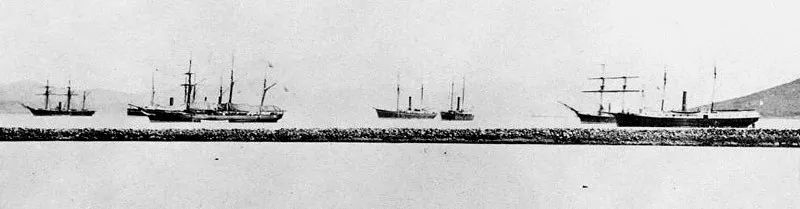

停泊在釜山的日本干涉舰队

这也是朝鲜历史上与外国签订的第一个不平等条约,史称《江华岛条约》或《日韩友好通商条约》。

该条约签订后,俄英美法等国相继与朝鲜签订类似条约。朝鲜国门洞开,从此朝鲜历史进入一个新的发展阶段。

清朝在这一时期总体而言保持了一种利己的不干涉政策,这种政策在两次入侵事件中表现的最为明显。

清朝消极对待的原因有三点:

其一,防止被朝鲜和西方利用,卷入不必要的纷争。

在西方列强与朝鲜政府的摩擦发生后,双方皆曾向清政府进行过通报。朝鲜由于其属国地位,几次都向清朝求援,让清朝下旨迫使洋人放弃通商。

西方列强则意图借清朝宗主国地位来压迫朝鲜接受通商。

因而清朝在每次入侵事件发生后,均以旧朝贡原则来回应西方列强,以示不加干涉之意。

强迫朝鲜签约的日本军舰

其二,清朝对西方列强的要求和行动有比较准确的判断,

认为西方目前的小股侵略不至于动摇中朝根本宗藩关系。其现阶段目的更多在于传教和通商,而不是吞并使朝鲜亡国。

其三,此时太平天国和捻军之乱结束不久,洋务运动刚刚起步,国家百废待兴,

清朝尚无实力保护朝鲜。在认识到这些后,清朝对西方与朝鲜的摩擦保持了超然克制的态度,并尽可能居中排解,但拒绝更多介入。

在驻地架起4挺加特林机枪的日军

有限干涉时期(1876——1882)

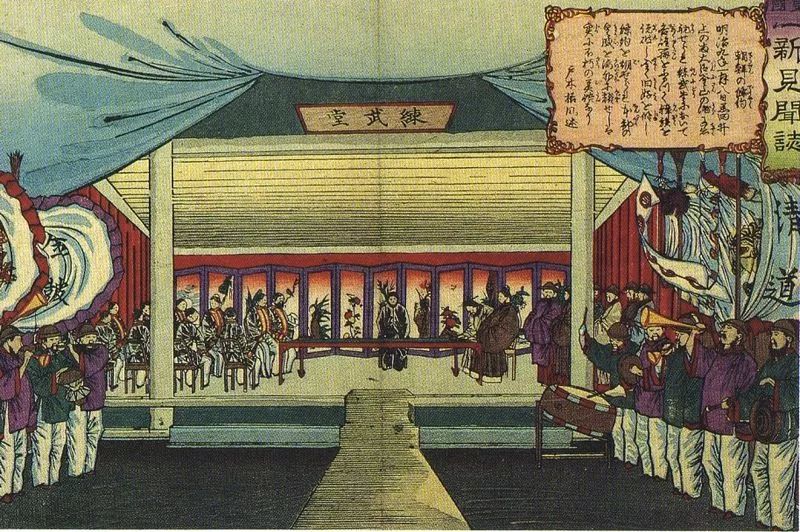

《日韩友好通商条约》的签约现场

这一时期从《江华岛条约》签订,到1882年的壬午兵变为止。

在《江华岛条约》签订后朝鲜打开国门,被动卷入近代世界体系。相应地,朝鲜国内也进行了一些政治改革,以作为对新时代的应变措施

。先前强硬保守派的代表,大院君集团在1873年被闵妃以政变方式逼迫下台,因此朝鲜的闭关锁国政策开始有了一定松动。她不仅推倒大院君时代的一切制度,表示要开化自强。还效仿中国正在实行的洋务运动,进行了一定程度的改革。对内按照清朝总理衙门的模式设立了统理机务衙门,对外分别派使团赴中国和日本访问学习。

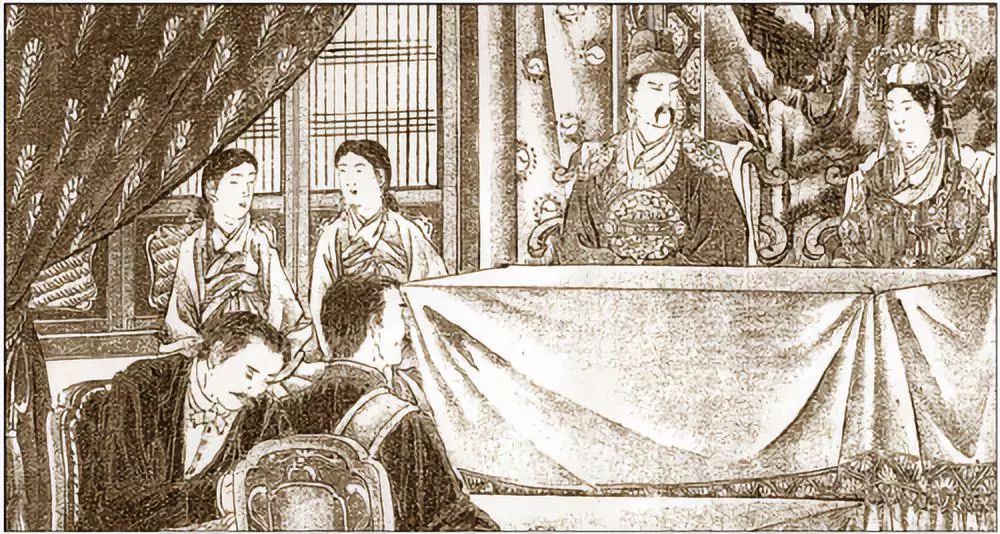

日本人笔下的闵妃与朝鲜国王

这一时期朝鲜,在外交上仍按传统继续尊奉清朝为宗主国。

但在某些领域,朝鲜开始广泛和日本发生接触。不仅与其建交,派出大量留学生、官员访日学习。还在日本军事教官帮助下,建立起一支仿日式的新式军队,起名“别技军”,用以捍卫王城。

朝鲜初步开始了近代化进程。但闵妃集团存在任人唯亲,贪腐严重的现象,这激起了人民普遍反感。

其中,新式军队“别技军”更是与旧式朝鲜军队冲突不断。新军薪饷更高,优待更厚,而旧军却屡屡发生久拖薪俸现象。因此旧军人对闵妃和“别技军”充满了怨恨。这种军界的不满后来与来自民间的怨气两相结合,终于在1882年酿成军事政变的惨剧。

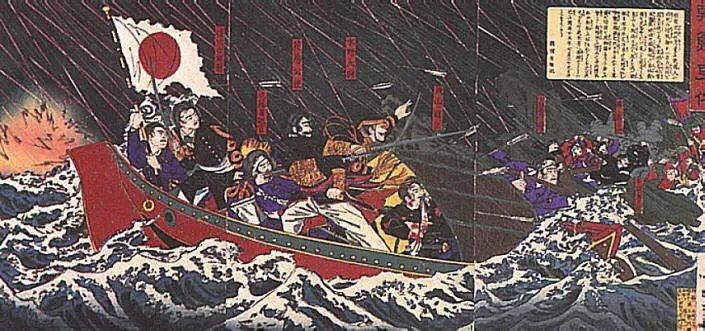

日本浮世绘上 正在出逃的日本公使

1882年7月23日,由于京军武卫营和壮御营的士兵一年多未领到军饷,加之平日对新军的反感,遂发动叛乱。

大量汉城市民加入了起义队伍。起义士兵和市民焚毁日本公使馆,杀死几个民愤极大的大臣和一些日本人。他们还攻入王宫,推翻了闵妃集团的统治,推戴大院君重新上台执政。

这次兵变引发了中日两国高度关注。

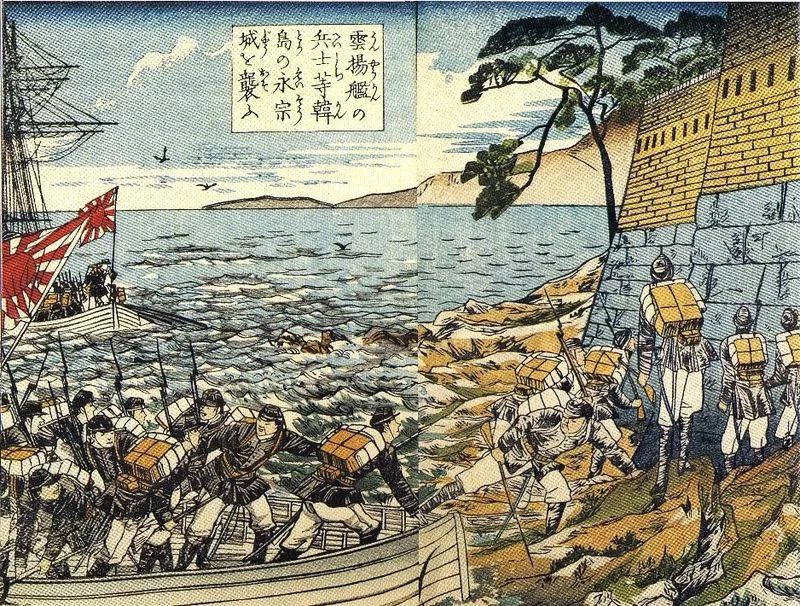

日本借此出兵朝鲜,由驻朝公使花房义质会同陆海军1500名士兵先期开赴朝鲜问罪,并在8月12日抵达朝鲜仁川港。清朝由于担心日本会借此吞并朝鲜,不得不一改昔日不干涉政策,转而积极干涉。清廷派出淮军6个营约3000人,由广东水师提督吴长庆和统领水师提督丁汝昌率领,赴朝鲜平乱。

准备了大量西式武器的淮军

日本在先期赴朝行动中与朝军展开对峙,僵持不下。

朝鲜思量自身国力弱小,无法与日军持久作战,无奈请求清军调停冲突。于是,清朝方面后发制人,趁乱开赴王京,弹压了叛乱朝军,并将大院君逮捕,押送至河北保定软禁。平息叛乱后,清军又迎回闵妃,助其重掌政权。

壬午兵变使清朝影响力空前提升,闵妃将清军看做再造功臣,愈加亲近中国。

清朝对朝鲜的影响也开始突破传统宗藩关系。不仅在汉城取得了常驻军队的权力,并且于同年10月签订

《中朝商民水陆贸易章程》,

获得了领事裁判权、海关监管权等一系列特权。在朝鲜的仁川、元山、釜山等港口城市设立了清租界,使朝鲜成为中国名副其实的附属国。

日本浮世绘上的朝鲜动乱

全面干涉时期(1882——1894)

在半岛登陆的日本军队

也是在壬午兵变后,清朝开始对朝鲜全面施加影响力。

清朝充分发挥传统宗藩关系,以成功镇压壬午兵变的政治优势,成功将日本影响排除在朝鲜半岛之外。虽然在1884年发生了甲申政变的政治风波,但清朝仍成功地镇压了这次政变,使其在朝鲜半岛的影响力又延续了10年。

日本在壬午兵变失败后,并不甘心。

不遗余力地煽动朝鲜独立,以摒除清朝影响。因此在1882年后的朝鲜局势,并没有变的平静,中日双方继续明争暗斗。在两年后的甲申政变中,这种争斗以双方直接军事对抗的形式达到高潮。

朝鲜开化党合影

朝鲜本身在打开国门后,伴随西方的思想、文化的涌入,继而兴起了以文明开化,独立自强为宗旨的开化党势力。这股政治势力希望在朝鲜进行资产阶级革命,将朝鲜变为独立的资本主义国家。并倡导以日为师,进行一场朝鲜式的明治维新。

在外交上,开化党则主张摒弃事大主义,断绝中朝宗藩关系,

加强同日本、西方国家的联系。日本在壬午兵变后开始积极与这派政治势力接触。商讨如何发动军事政变,劫持朝鲜国王,以展开政治、外交、军事等全方位的改革。

其实,日本的真实目的是将中国驱逐出朝鲜半岛,实现其大陆扩张目标的第一步。

开化党不过是其利用的工具而已。

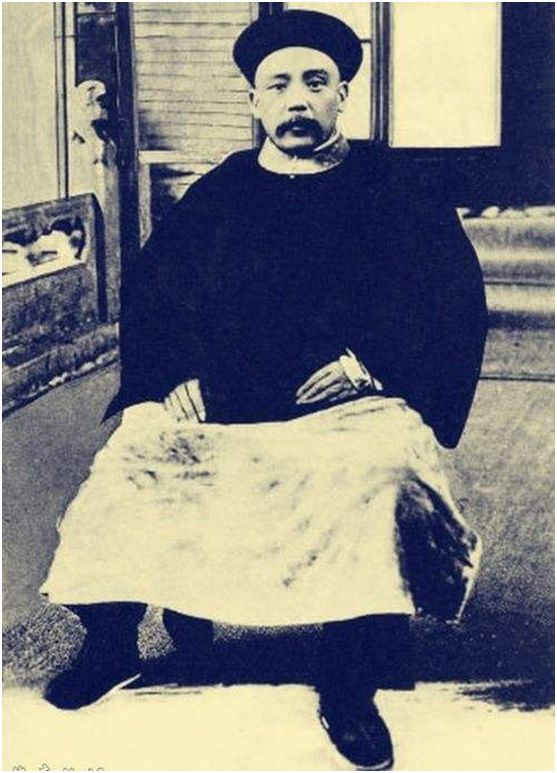

时任清军驻朝将领的袁世凯

1884年12月,经过长期策划,以金玉均等人为首的开化党人,趁中国陷入中法战争无暇东顾之机,发动了政变。

12月4日,汉城邮政局落成仪式上,开化党人持之前从日本暗中购买的武士刀,炸药,枪支,攻入王宫,挟持国王,并大肆屠杀守旧派大臣。在暗杀7名守旧派大臣后,金玉均等人胁迫国王发布手谕,乞师驻朝日军入卫王京。

此时,驻朝的清军将领们也在紧急磋商对策。

由于未接到来自国内的命令,以及朝鲜中间派领袖金允植要求暂缓行动以免伤及国王,清军暂时没有出动。但他们也并非全无行动。统兵提督陈树棠、吴兆有,紧急函告北洋大臣李鸿章朝鲜发生政变的消息,请求增兵并指示应对策略。袁世凯为首的驻朝军队则做好了随时粉碎此次政变的准备。

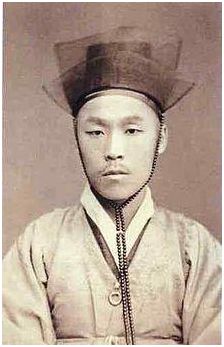

朝鲜国王画像

然而接下来形势又发生了剧变。

12月6日上午,由于开化党缺乏群众基础,如今又与日本兵勾结,劫持国王,杀害大臣。所以社会上流言四起,普通百姓对开化党怨恨越来越深。于是,汉城市民纷纷聚集起来,要杀尽倭寇,解救国王。中间派大臣金允植、南廷哲等人此时则跑到清军大营痛哭乞师,要求清军立即发兵援助戡乱。

袁世凯在还未接到命令,众人犹豫不决的情况下,果断率清军入宫镇压开化党。

在经过一番激烈战斗后,开化党人及援助日军尽数被歼灭。金玉均、朴泳孝等人则逃亡日本。

朝鲜开化党领袖 金玉均

至此,清朝在朝鲜问题上又取得了一次重大胜利。

由于袁世凯在镇压这次政变的行动中立下大功,而被封为驻扎朝鲜总理交涉通商事宜大臣,位同三品道员。并时常出入王宫,俨然成为朝鲜监国。清朝在朝鲜的宗藩关系再次得到强化。

大多数朝鲜官民称颂清军平定乱党、击退日军、解救国王的“再造之恩”。甚至有竖石立祠,号称永示不忘。