在中国房地产市场,从70年产权到土地拍卖,从公摊面积到房地产预售,这些“先进创新”都发轫于香港,香港的房地产市场,就是中国房地产市场的镜子。

首先要说的,就是70年产权和土地拍卖制度怎么来的?

话说1842年《南京条约》签订后,香港岛被永久割让给英国,英国外交大臣帕默斯顿一看,说香港是“连一座像样房子都没有的荒芜礁石”——像这样的一块地儿,没人想着永久拥有,那就只能选择把土地租给商户使用,然后所有港口过境客商免税,来吧来吧,这里不抽血,大家有钱一起赚啦!

港英政府借鉴英国国内的做法,将土地以999年、99年和75年的期限租给商户。

后来,港英政府觉得999年的租期太长了,更何况,香港最大面积的地块——新界,是1898年英国以99年的租约向大清政府租的,港英政府本身就只有99年的使用权限,所以后来港英政府出让的土地租期,一律改为75年。

香港政府控制卖地面积拍卖地块、开发商竞价买地、全民承担高房价,形成了香港的房地产经济模式——当然,因为香港本身以免税港著称,政府其他收入来源很少,所以,港英政府获得土地收益后提供各种公共服务,也算是香港的殖民地特色。

改革开放之后,深圳设特区,特区要发展,但是,没钱怎么发展特区? 香港的房地产大亨霍英东给深圳领导出主意说:你们脚下的土地就是钱啊!

深圳马上派代表团考察香港是怎么做的,时任房地产管理公司高级合伙人的仅30岁出头的梁振英,用了三天时间陪同考察团并讲解香港的土地拍卖制度。

当领导看到港英政府“限期出售使用权”的模式,顿时恍然大悟。经过中央的批准,1987年12月1日,深圳市举行首次土地拍卖会,拍卖一块8588平方米的工业土地,使用年限50年,打响了新中国土地资本化的第一枪。

几乎所有地方政府都开始热烈追捧土地财政,征地、卖地成了地方政府最积极的行为,为了经济发展、为了吸引投资乃至为了升官发财,中国的大小城市,全部都开始拥抱香港土地模式。

再来看公摊面积和房产预售的由来

截止到新中国成立前后,当时的港英政府卖地,只承认一个买家,也只向这个业主收地价和地税,所以要是买卖楼宇,都是以整幢为单位的,称之为“一个Number”。

当时的每幢楼宇,售价约二三十万元,最便宜的也要10万元左右,

这么高的门槛,绝大多数普通人只能“望楼兴叹”。

一个叫做吴多泰的商人灵机一动,想出一个“分层出售”的办法,把每幢楼的楼宇契约分开,每层楼的业主都有自己的业权。

因为大大降低了置业门槛,吴多泰盖下的楼宇很快就销售一空。但同时也出现一个问题,分层出售的时候,当然会涉及楼梯、过道之类的公共空间,这些“公摊部分”必须计算进使用面积里,

从此有了“公摊面积”这一说法

。

因为有利于使劲儿“搜刮”买房者的钱包,公摊面积后来迅速就被应用到内地的房地产市场上,强行将公摊面积计算入每家每户,明明给你了70平米的房子,却声称给了你100平米——这种无异于抢劫的强盗说辞,却因其有利于掌握财富的房地产商和掌握权力的地方政府,很快就被推行到全国范围……

最后要说的,就是这个房地产预售制度

想当年,吴多泰分层出售的卖楼方法让当时的香港房地产商霍英东深为叹服,但他并不满足于此,用他的话来说: “我觉得光是分层出售,不能活跃楼市,吸引不了广大市民买楼,因为能够一下子拿出一大笔钱出来买楼的人毕竟不多。能不能想个新方法,让普通的市民也能买楼做业主?”

“另外,有没有办法让我们投资不多,就能有高的回报?我想了一个方法,不知行不行?在新楼正式动工兴建前,我们公司先收取买家的一部分订金,余款分期支付,像交租那样,到新楼落成时,收齐买家的钱,买家就拥有了自己的物业,做业主。”

律师也认为这是个好主意,于是把这个想法完善之后开始实施:“四方街还没动土,就在售楼说明书上向市民推介分期付款的买楼新方法,第一期先交订金百分之五十,第二期落妥二楼楼面交百分之十……第六期余款百分之十于领到入伙纸时清缴。”

香港就把正在兴建中或还没有动工兴建的楼宇或其中的单元,形象地喻为“楼花”,霍英东所说的预售,就是所谓的“卖楼花”。

“卖楼花”是香港地产行业经营的一次革命性突破,对买家来说,此方法大幅减轻了他们一次性支付所有楼款的压力,市民能更容易的介入房地产市场。

当然,时至今日,分期付款已经演变成各行业通用的支付方式。

因为大陆居民一开始的收入更低,1994年出台《房地产管理法》,其中提出“商品房预售制度”——这就是“卖楼花”在内地的变形。

问题是,经过进化,房产预售制度早已演变成为房地产商空手套白狼的把戏。

一栋高层建筑,从拿地到完工一般需要两年时间,地产大亨们在“卖楼花”模式下,香港只要项目立项就能对外开售,内地则要求建设1/3层左右时即可对外预售(周期在半年左右),相当于地产大亨们在拿着居民们的预付款支付所有的工程开支,然后1年半之后才交房给购房者。

某种程度上说,这相当于全体购房者补贴房地产商2年的预付款利息。 媒体曾经报道过中国最大的房地产商之一的碧桂园房产开发的高周转率:

拿地4个月开盘,5个月资金回笼,6个月资金回正,碧桂园的速度领跑行业,但碧桂园的董事局主席杨国强却要求,将从土地摘牌到开盘平均5.2个月的速度,提升到5个月以内,部分项目甚至要在3个月以内……

购房者付了定金,银行给了贷款,开发商轻轻松松拿到现款,同时还能以既有资金再度放大银行贷款,然后进行下一轮开发。

就这样,有了房产预售制度,房产商可以提前2年锁定购房者,然后,以不到3成的自有资金,撬动几十亿的开发项目,然后继续滚动放杠杆……

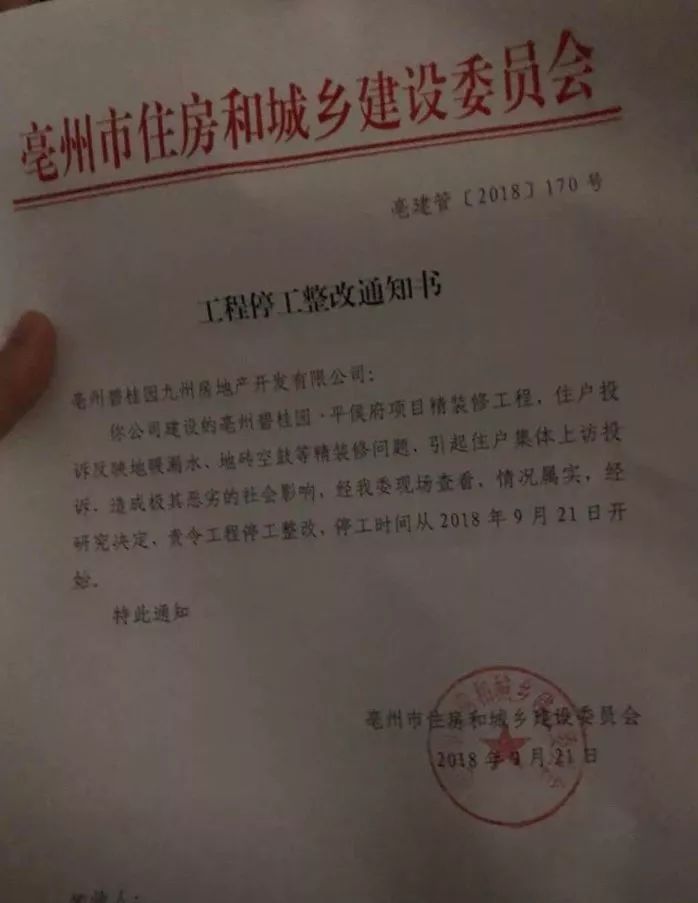

房产商倒是将资本和利润锁定了,但价格风险却转嫁给购房者和银行。最近这10年来,每次遇到房价回调的周期,都不断出现前期购房者大闹售楼部的新闻,更有无数交付使用的房屋存在严重质量问题。

这样的工程质量问题,对于某些房地产企业来说,可能每个项目都存在。他们为什么有恃无恐,因为房子都通过预售卖出去了,如果是现售,还会有这样的事情存在吗?你可以造这样的房子,但眼见为实,再也不会去相信什么“五星级的家”的鬼话。

作为房地产商,肯定不希望取消“预售制度”,这相当于打掉了房地产企业用购房者的钱加杠杆的可能,而本来就是资金紧缺的房地产行业将更加受困于资金压力,房地产商的利润也会被极大程度压缩。

采用现售,现金回流快则两三年,慢则五六年。在房企融资不断收紧的背景下,时间拉长后资金成本上升,现金流压力将陡增,对高周转公司是致命的,或引发行业资金链断裂潮。

而且,商品房预售价格一般比现房销售价格低10%~20%,交房期为1~2年,能缓够房需求。取消预售后,短时间内可售商品房供应量会明显下降,可能出现供给短缺,反而助涨房价。