组件化业务模型(CBM)

市场行业环境瞬息万变,新的业务模式不断诞生,企业随时面对跨行业的竞争和挑战。当前的企业,无论规模多大,都不可能完全控制端到端的行业价值链,这就要求企业必须专注于自己拥有绝对优势的领域,也就是说,企业必须通过专业化整合实现专业化经营。

一、企业的专业化整合

专业化整合可以让企业更加专注于自己擅长的领域,例如苹果公司的IPhone,所有的生产制造环节都采用外包的形式由专业的制造企业负责,苹果公司则专注于产品设计、创新和营造生态环境。专业化整合没有影响苹果公司的核心能力塑造,反而使其占据价值链的顶端,赚取了价值链的绝大部分利润。

专业化整合可以大幅提高

企业的

规模优势,增加产品和服务的利润。同时,企业也可以利用协作企业的市场和销售渠道,增加收入并获得更多的增长机会。

专业化的企业需要更多的管理投入。

首先企业的外部合作伙伴越多,签约的成本和协作成本就会大幅上升,企业的战略响应速度也会下降。外部专业化还需要企业增加协调、交互和通信的成本,企业需要增加协调的网络和渠道。所以外部专业化的企业需要增加架构、流程和信息化领域的投入。

此外,企业在进行外部专业化的同时,也在进行内部专业化活动。内部的专业化能够消除非增值业务活动;整合重复的业务活动以降低损耗;集中处理业务活动以实现规模经济;将业务活动重新安置到成本更低的地区;协调各种业务活动以缩短生产周期等。内部专业化的企业需要通过流程优化提高企业运作效率,促进企业内部协作,让更多的员工参与到跨组织的团队中,同时企业各部门共同分担技术成本和风险,提高企业的质量和效率。

总之,专业化的企业的终极目标就是通过流程优化实现企业业务的模块化,形成一系列单独的、模块化的业务模块运行,通过业务模块与企业内外部的业务进行交互,为企业的战略提供支持。

那么,企业如何对业务进行建模,构建整体的业务沙盘呢?组件化业务模型(component business model, CBM)就是帮助企业实现内外部专业的有效工具。

二、组件化业务模型(CBM)

组件业务模型(CBM)是IBM创造的业务模型组件化的方法,通过将组织活动重新分组到数量可管理的离散化、模块化和可重用的业务组件中,确定改进和创新机会,实现有组织的提供服务的能力。

CBM通过对企业的业务组件化建模,形成企业业务架构的顶层视图,在一张图上,直观显现出企业的业务蓝图。

CBM提供了一个可以推广的框架,用来创造顺应组织战略的的指导方向。同时企业也可以通过CBM建立了基于SOA 的规划的方向,为实施 SOA 奠定基础。

CBM通过设计组织的未来形式,推动企业内部和外部向专业化发展。这个过程包括三个方面:第一,通过分析业务和市场环境,得出现有公司的业务组件整体视图;第二,在不断变化的环境中,按照迁移规划方案向专业化方面发展;第三,促使组织、基础设施向组件化的企业方向不断优化。

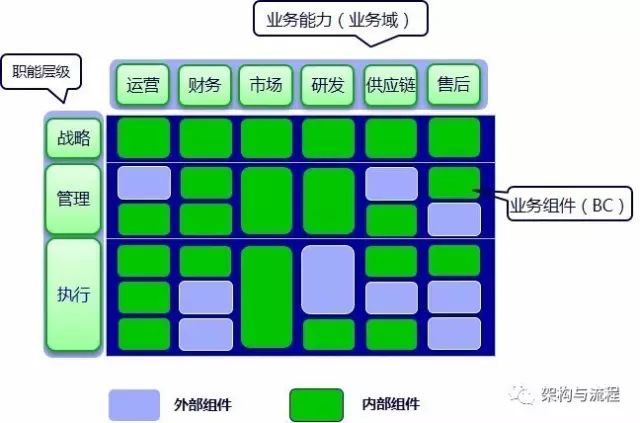

CBM采用二维矩阵的方式(见图1)描述企业能力的顶层图像,明晰业务能力分布的映射网络。

图1 组件业务模型(CBM)

CBM的横向是业务能力,即企业创造价值的能力。通过明确不同部门的业务功能、划分边界,确定关系,确保所有工作都有人在做,而且没有人做重复的工作。

CBM的纵向是职能层级,分为战略/引导层、管理/控制层、执行层。战略层主要指战略、总体方向和政策的业务,聚焦于明确战略发展方向,建立总体的方针政策,调配资源、管理和指导各个业务板块。管理层主要指企业的管理活动,如监控、管理例外情况和战术决策等业务,负责把战略落实到运营当中,监控和管理业务指标和企业员工,发挥看管资产和信息的作用。执行层是指具体的业务执行来实现的业务功能,处理业务请求和业务数据,注重作业效率和处理能力。处理各种资产和信息。

三、CBM设计原则

CBM通过横向业务能力和纵向能力层级对企业的所有业务进行矩阵式定义,但是CBM体现的是企业的业务能力专业化整合能力,其划分并没有固定的方法,同一个企业的CBM可能由于关注点不同而呈现完全不同的结果。业务能力的划分需要与企业价值链保持一致,但先后顺序没有绝对定义。业务组件在划分的时候属于哪个维度,业务组件在操作层面需要反应到什么细节程度,也没有绝对的定义。但是企业的业务在CBM中属于哪个职能层级,可以通过以下原则进行确定。

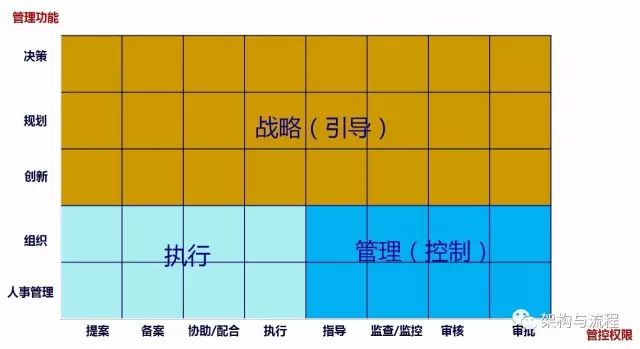

1. 通过管理功能与管控权限来判别

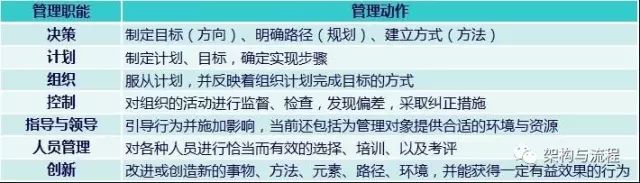

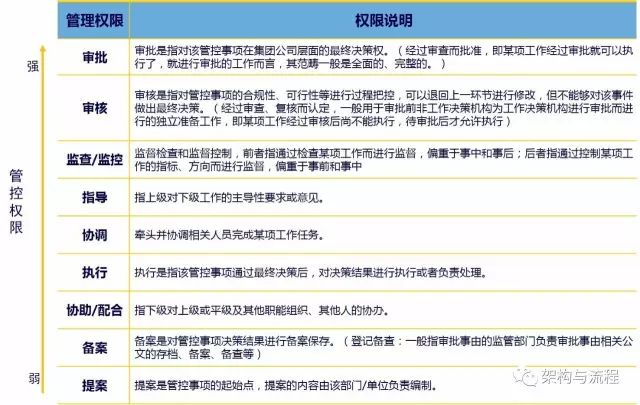

按管理职能和管控权限的划分两个维度来确定。例如企业人力的备案属于执行层,而人力的审批属于管理层。详细判断原则见图2。管理功能的定义见图3。管控权限的定义见图4。

图2

业务组件能力层级

划分方法

图3 管理职能定义

图4 管理权限定义

2. 通过业务活动类型来判别

任何一项业务最终都会落实到执行,但每个业务活动根据其不同的活动的类型,所担负的责任也有所不同。对于会产生3-5年的影响的战略活动、战略规划类活动、体系建设类活动应属于战略层级;对于识别类、过程监管类、制定制度或规则类、统计类、考核评价类应属于管理层级;围绕单一事项的任务执行活动应属于执行层级。

四、CBM的作用

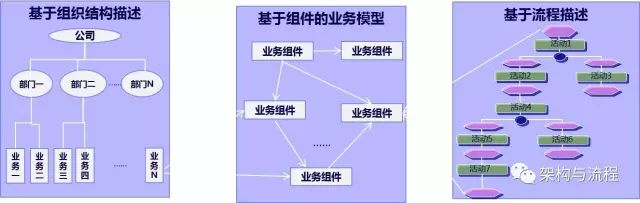

首先,传统的企业分成了独立的功能性部门,无法看到跨部门的协作以提供客户价值。CBM用业务组件描述企业业务,能够概括描述企业整体业务及业务间相互关系。采用业务组件的方式描述企业业务,避免了采用流程较为复杂的方式。采用CBM分析企业业务的作用之一见图5。

图5 采用CBM分析企业业务的作用之一

其次,通过CBM对企业的业务进行建模,使企业原有的所有业务系统都下沉,不再有按业务部门建立的多个烟囱式的业务系统的概念,原有的业务系统变化为一个个提供业务组件和服务能力的能力单元。此外,原有的所有业务系统中的组织,人员,权限,流程引擎,安全等公共基础设施全部抽取,放到同一的平台进行管理,业务系统部再单独构建IT公共基础能力设施。

以后对新业务系统的建设变化为一个个新的业务能力单元的建设,以后各个业务部门使用的不是孤立的业务系统,而是按需由业务能力单元组装成的可灵活配置的业务应用。不再有明确的业务系统的边界概念,而只有业务组件和能力组装的概念。采用CBM分析企业业务的作用之二见图6。

图6 采用CBM分析企业业务的作用之二

前期在

《

组件化业务模型(component businessmodel, CBM)

》

中已经阐述了CBM对企业的专业化整合、柔性化运行、建设基于SOA的信息化系统等方面的作用。CBM由业务组件描述和构成,本文主要介绍业务组件的定义、作用、设计和验证方法。

一、业务组件的定义

业务组件(Business Component,BC)定义为:一个可以独立运行的构建企业的系统或功能模块。通俗来说,业务组件就是对达成特定目标,需要完成的一组紧密关联的工作事项的合集。

二、业务组件的作用

业务组件的作用,就是通过把企业功能组件化,从专业分工的角度构建企业业务能力网络,从而实现企业的专业化和柔性化。此部分内容已经在《

组件化业务模型(component businessmodel, CBM)

》中阐述,本文不再赘述。

业务组件还可以提供后续的基于SOA服务目录清单,虽然在业务组件定义这一时期还没有细化到服务,但是业务组件化后,我们可以通过流程对业务组件之间的关系和交互进一步分析,确定为了完成一个完整的端到端流程业务组件之间必须存在的接口和数据的交互,而这些交互正是识别服务的关键点。业务组件不是孤立的而共同组装完成了流程的整合,而为了达到这个目的业务组件必须和暴露相应的服务能力,即我们说的组件本身的服务能力化。

三、业务组件的五要素

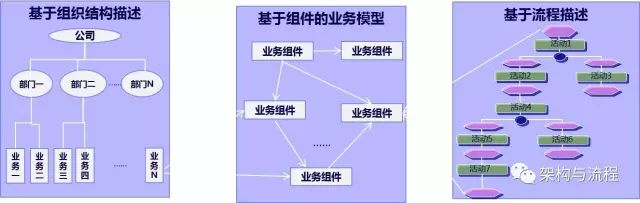

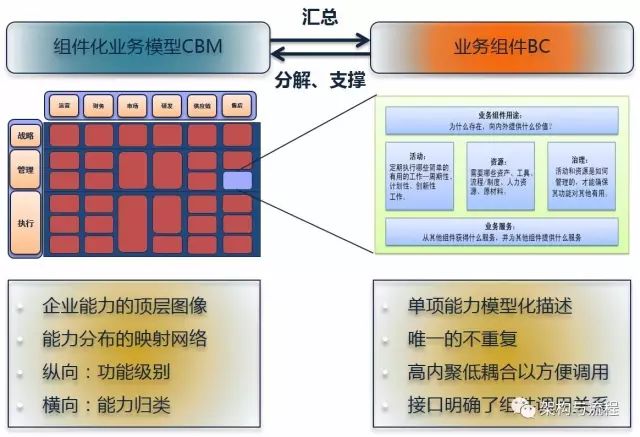

业务组件是组件化业务模型(CBM)的核心。二者关系见图1。

图1 CBM与BC的关系

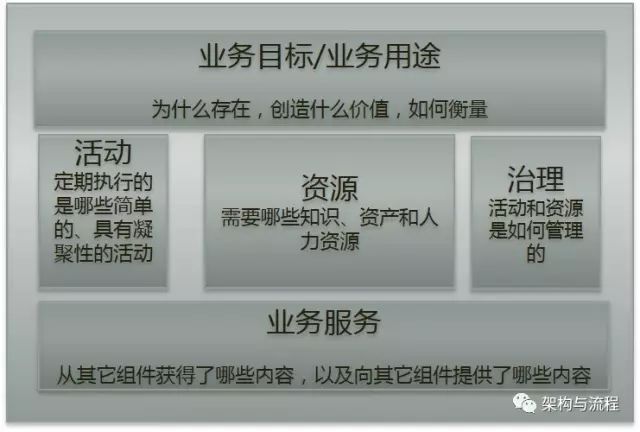

业务组件包含五个要素(见图2):

1.

目标/用途:为什么存在,创造什么价值,如何衡量;

2.

活动:定期执行的是哪些简单的、具有凝聚性的活动;

3.

资源:需要哪些知识、资产和人力资源;

4.

治理:活动和资源是如何管理的;

5.

服务:从其他组件获得哪些内容,以及向其他组件提供了哪些内容。

图2 业务组件五要素

三、业务组件的特点

业务组件具有如下特点:

1.

业务组件有自己的输入/输出,在企业中承担特定的职责,对外提供服务;

2.

业务组件是唯一的、不会重复的构造块,由一系列紧密关联的活动组成,可以单独运行;

3.

企业所有的业务活动只能归属于某一个组件,组件间通过调用服务的方式进行协同与交互;

4.

业务组件具有

高内聚,低耦合

的特点。所谓

耦合,就是两个组件,其中一个变化将影响另一个也相应变化

。所谓

内聚,就是独立、单一且具有明确边界,业务组件之间相互隔离,改变其一,接口不变,系统不受影响

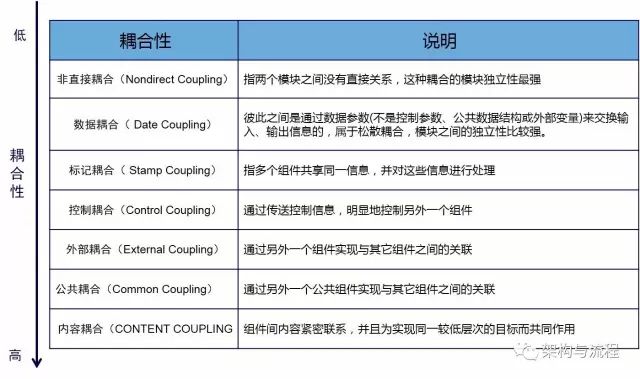

。业务组件的高内聚,低耦合就是指业务组件之间通过低耦合方式进行链接,具备灵活、响应快、使用能力强的特点;其次,业务组件内各活动的具有高凝聚力,可对外提供效率高、质量好的服务。所以企业管理的目标就是降低业务耦合度(解耦),提升企业的内聚度(专业化)。耦合程度的分级可见图3。

图3 耦合程度的分级

四、

业务组件的划分原则

业务组件是一系列不可分割的业务活动,那么如何划分业务组件呢?还是需要从业务组件的定义和特征着手,从业务组件是企业专业化的功能模块这个本质出发,从业务组件高内聚低耦合的特点出发,再综合考虑以下因素:

1.相似的业务活动;

2.使用类似的数据;

3.具有通用的处理流程;

4.通用的业务目标;

5.密切联系的组织单元通过组件共享,企业可以显著地改善运营效率并提高差异化竞争优势。

业务组件的划分需要深入了解业务之间的关系,并根据企业的战略、管理和执行各层面要求来进行归类划分。这需要有很好的业务分级分类能力,并考虑到业务间的数据流向和共享。

五、

业务组件的颗粒度

业务组件的颗粒度用于表示业务所包含的业务组件的大小,是一个组织的管理颗粒度的反映,是一种达成共识的范式。颗粒度过大,功能复杂,灵活性小,升级困难(可以独立升级往往会作为确定一个业务组件范围的重要因素),很难实现重用;颗粒度过小,业务组件数较多,造成业务组件之间交互增多,管理成本提升,性能低下。因此找到一个合适的业务组件粒度是很重要的事情。

首先要说明的是,业务组件的颗粒度没有硬性指导的原则,因为这不是一个硬性或可以测量的事物。一般来说,业务组件的颗粒度更多应从业务直接实现的业务目标层面去考虑,业务组件的精简代表管理能力的聚焦、灵活度的提高、复杂度的降低。我们可以从以下几个角度确定业务组件的颗粒度:

1.

业务特点:不同的业务特点导致业务颗粒度不同,如行政管理,各业务事项相对独立,业务事项间松耦合特点明显,可能会业务组件较多;

2.

抽象级别:不同的抽象层级导致业务颗粒度不同,如总部级的与部门级;

3.

避免陷入根据日常业务出现的频率、耗时、工作量等去评价颗粒度的大小。不能单纯的把现频率高,耗时多的业务定义为一级组件。应从该类业务实现的目的、价值去评估组件的大小;