伯父在省城上班,而且在当时计划体制下的省百货批发站当书记,这可不同于他祖父当年的书记员,能弄到几乎各种紧俏物资的票证,因而在乡下老家受到极广泛的尊重。乡里取其名中一个“幼”字尊称他“幼爹”,连孩子们也觉得自己的父亲很了不起,改口叫“幼爹”了。

伯父最大的爱好就是酒。也许是常年累月独自一人在城里寂寞的缘故。其实他完全可以一家人其乐融融地呆在城里的。六十年代暂时困难的时候,他作为单位的领导带头把全家下放到乡下老家。我看过他们下乡前照的全家福,伯母是个身材阿娜年轻漂亮的柔弱女子,怎么竟能够下到乡下辛苦劳作,几十年,一变而为头扎毛巾手脚麻利的典型乡下妇女,还整天笑嘻嘻的心满意足的样子。只有在她歇息默然不语的时候才能隐隐见出她从前柔弱无骨的美。

不过每个周末伯父总是抽空回老家。他那时恰当壮年骑个自行车不费什么力。伯父远远的还在对面的山梁上,就有乡亲飞脚跑过来告诉伯母“幼爹回了!”,伯母就赶紧扯下头上的毛巾放下手边的农活连忙往家里赶,赶着去烧茶做饭,一家人最快乐的日子就此开始。

伯父在他几兄弟中身材最魁梧,喝点酒以后更是满脸红光豪气逼人。伯父进家门前,推着自行车上土坡,一路摇着铃铛,堂兄堂姐们从地里跑着迎出来,忙着帮伯父从自行车上御下大块的猪肉成堆的洋白菜和其他乡下供销社里买不着的东西,屋前的晒谷坪里堆满了这些杂七杂八的物事,引得上下屋的乡亲跑过来围观羡慕,只有伯母在灶屋里烧火不出来,心中暗喜,灶里火光一闪一闪映着,脸上羞涩一如从前。

全家的聚餐照例是在晚上,吃着伯父从城里捎回的新鲜东西,听着伯父讲省城的那些新鲜事,一家人都很高兴。伯父酒量很大,伯母也能陪着喝一点,佐哥也能陪一点,于是酒就成了饭桌上的主题。伯父很亲切的拍着我的头,端过自己的酒碗鼓励我尝一点。他说了句牛逼话:喝了酒才晓得男人的那些意思。我听不懂但还是尝了一口酒,只觉得舌头瞬间被点燃,火焰随即被吞入肚肠,不久头脑发热,说话声音便大起来。

做了大半辈子党委书记的伯父,没过几年就提前退休了。他让儿子顶了他的公职返城,佐哥从一个大队会计变成了城里的钟表修理学徒。不过伯父还是城里乡下两头跑,一个退休干部仍在单位发挥余热。当然他在乡下呆的时候就可以更长了。

伯父有一次在灶屋里煎鱼,随手拿起灶台上的酒碗喝了一口,眯着眼对我说:“你说伯父这一辈子喝了多少酒?”我想了想,他早上起床要喝酒,中午要喝酒,晚饭要喝酒,临睡前不喝酒睡不着,这一辈子加起来有多少?我摇了摇头。伯父说:怕是有坡下锁仓塘半塘水那么多,说完又喝了一口酒,神情有些感伤。我往灶里添着柴草,脸上也跟着伯父一样红彤彤起来。

那年春节前父亲和我一块回了乡下。父亲一走出机关大院,兴趣爱好跟我完全一样。其时天气已冷,钓鱼的可能性不大。恰逢年假,佐哥也学徒回家了。大家一商量,就弄了一幅大网准备到锁仓塘里去捞鱼。

佐哥扛着大网在前,伯父手里拎着一瓶酒,父亲和我相跟着走在冬季枯败的田垄上。四周的农舍里寂然无声,到处都蒙上了一层薄薄的寒雾,远远的柴门后只有隐隐的狗吠。

来到锁仓塘边,细碎的波光在灰败的天空下漾动,寒气扑面而来。佐哥打开手中的鱼网,就是一边一根竹篙连着中间一片方形的网,这种网得两个人扛着竹篙张开网在水里走,碰上鱼触网就把竹篙往上一抬,鱼就被兜在网里。

父亲那时还年轻,毫不犹豫脱了长裤外套。伯父赶上来,要我们每人喝一大口酒。那种火辣辣的红薯酒立马就烧遍了我全身,一身害怕的鸡皮疙瘩开始退却,一种莫名的勇气充满胸间。

父亲和佐哥扛着大网往锁仓塘的中间走去。塘并不深,最深处水也就没到人的肩。伯父摁住我一起呆在岸边,看着渐渐远去的人和网。

没过多久传来了一声欢呼,父亲他们兜住了一条大鲤鱼。我三下两下剥掉衣服就扑进水里,手里举着网兜一路游过去。等我兜住那条沉沉的大鲤鱼,一身的寒意早已消散,只有无比的兴奋。不一会儿,父亲他们又网住了鱼,我就这么来来回回用网兜把鱼送上岸。伯父弄来一个箩筐,鱼装进箩筐里咚咚地跳,伯父倚着箩筐喝着酒一副快乐的样子。

那天我们收获很大,满满一箩筐鱼还加上我网兜里的两条鲤鱼,我们四个人抬着鱼回家,累得直不起腰。第二天乡里就传遍了,幼爹家里搞了很多鱼。过年在乡里串门的时候我骄傲得像只公鸡。

那些鱼腌的熏的送人的记得吃到第二年的双抢。

进到高二我回乡下的机会就很少了,老师和父母开始严加管束,我只得收起那颗野了的心,埋头读书。伯父有时来家看我,看着我瘦下去的脸,很是同情。他说咱们家一堆小子还没个大学生,就指着你了。他下决心把自己骑来的单车留下送给我,那时,这不亚于现在送一台代步的摩托,他说走路上学太辛苦。他不让我送他下楼,怕耽误我读书,我望着他黑夜里疾走隐去的背影,泪水就流下来了。

从此伯父就只能步行下乡,我想起他弓着背,背着肉呀菜什么的,十分费劲的样子。步行就得从城里坐船到那郊外一个叫三叉矶的渡口上岸,然后还有近三十里的山路要走。但伯父捎信给我,叫我安心骑车上学,他经常走路以后,身体愈发好了。

▲

本文已收入2017年出版的作者文集《夜渔》,黄波著,湖南文艺出版社

几年以后我已远在武汉念书了。电影《芙蓉镇》上映的时候伯父和佐哥到武大来看我。我们就在珞珈山的露天电影院看《芙蓉镇》。那天正下着雨,我们坐在滑腻腻的土坡上,视线正前方姜文他们的脸被许多横着的电线割裂。伯父看得非常投入。

就是这一年我踢球把腿弄折了,回家手术。伯父却病倒了,得了绝症,他们到武汉原来是去大医院做确诊的。我瘸着腿,父亲用伯父送的自行车驮我去看了他。大家都骗他是脑血栓。伯父努力挣扎起来问我,波伢子你读了书的,你说这脑血栓怎么这么难好?

我手术的那天伯父走了。我听见手术室隔壁产房里一个难产妇女的呻吟和突然喷发的婴儿号哭。我的腿被医生用利刃切开,我痛不欲生,眼泪夺眶而出。

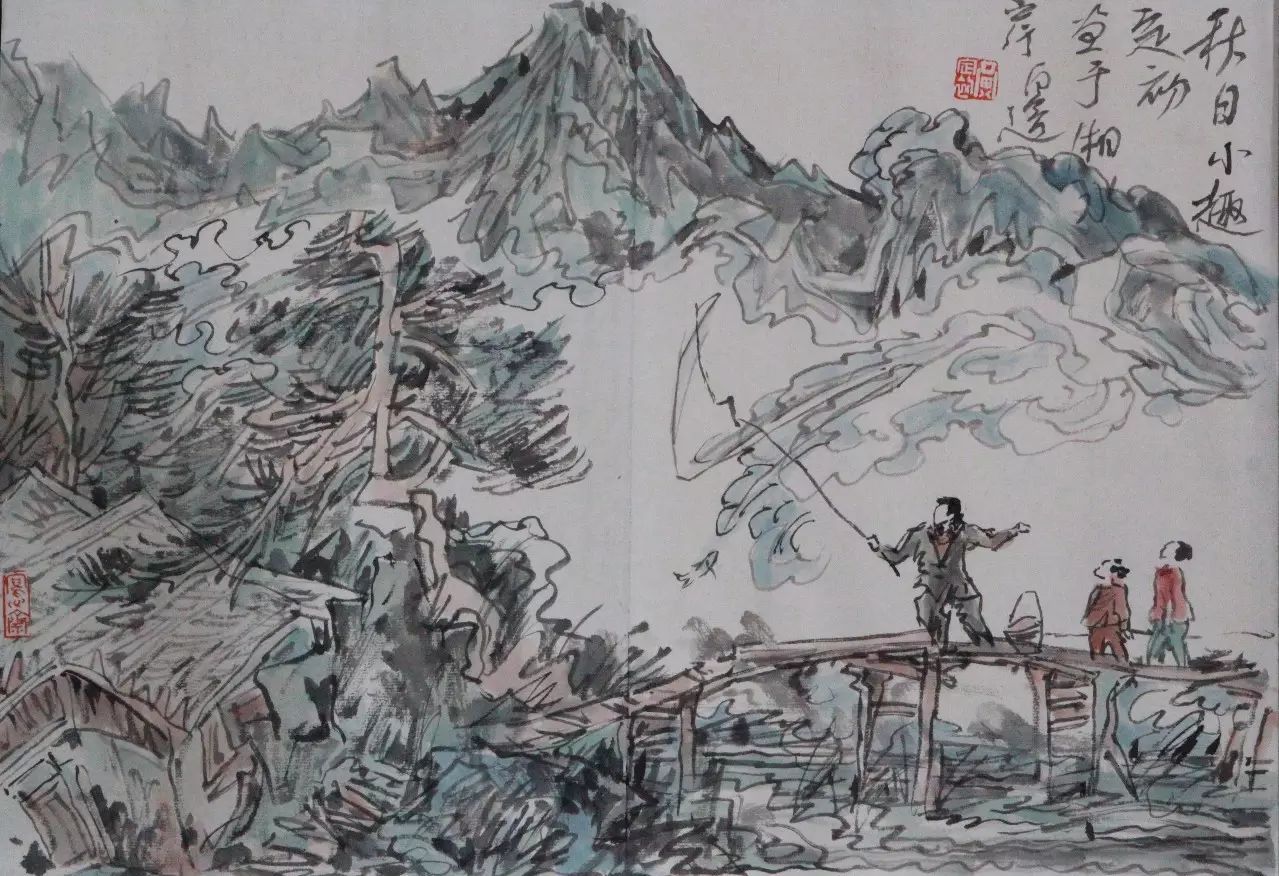

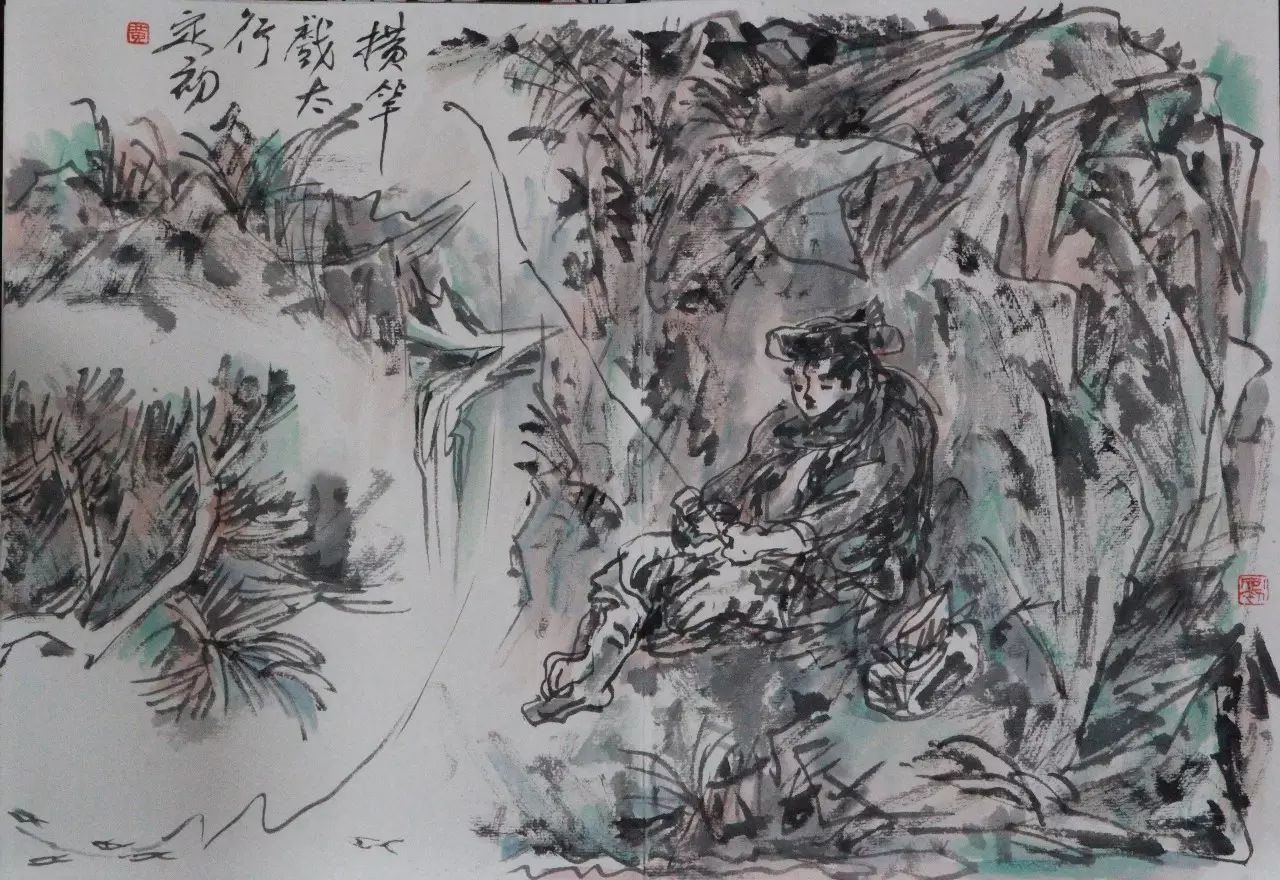

(本文原标题《伯父》,文中插画/ 黄定初 绘)

⊙

文章版权归《三联生活周刊》所有,

欢迎转发到朋友圈

,转载请联系后台

。

点击以下封面图

一键下单新刊